刘恒:必须怀有理想主义和浪漫主义情怀文学就是我们的工具

“我们手中的这支笔就是我们的主要工具,让我们在世俗的泥潭里,仍然能够超拔起来。”5月26日晚,著名编剧、作家刘恒出席了《北影大讲堂:文学与电影》顶峰对谈系列收官之作——第7期《刘恒:作为一种人道主义的世俗》,与北京电影学院教授刘德濒展开对谈。

这场对谈不仅是文学与电影的交流,更是一次关于人生、爱情、死亡和创作的深刻思考。刘恒的见解和经验为大家带来了启发和感动,也为文学与电影的交融提供了新的视角。

刘恒这个名字“犯上”,但是已经没法改了

对谈伊始,刘恒先讲述了关于自己名字的趣事。刘恒出生时,身为派出所民警的父亲出差不在,可是要给孩子报户口,“当时新闻里有个体育比赛,忘记谁得冠军了,父亲的同事就给我填了个刘冠军。那时有一个讽刺广播剧叫《驴冠军》,结果我整个小学就是这个外号,我感到非常耻辱,而且觉得把冠军的名字放在自己身上,非常不要脸。”

15岁当兵以后,刘恒喜欢上了文学,想鼓励自己要持之以恒去追求这个事业,就给自己起了刘恒的笔名,“我转业之后当工人,又到编辑部当编辑。有一天,编辑部一位校对老先生悄悄跟我说我的名字‘犯上’,我一查才知道汉文帝叫刘恒,我说这个更不要脸,比那个冠军还不要脸,但是已经没法改了。”

1986年,刘恒的小说《狗日的粮食》获得第8届中国优秀短篇小说奖,刘恒说这对自己是非常大的鼓舞,那个时候创作力极其旺盛,第一部长篇小说《黑的雪》用一个多月时间写完了。

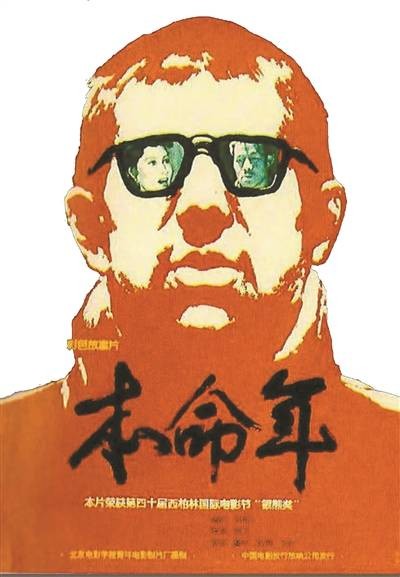

谢飞导演看到《黑的雪》后,让助手找到刘恒,表示要将小说拍成电影,这就是姜文主演的《本命年》,影片获得1990年柏林电影节银熊奖,“那是我写的第一个电影剧本,得到3000元人民币的报酬,写得非常过瘾。我当时写作是非常没有经验的,《本命年》剧本写了将近7万字,哪有这么长的剧本?谢飞老师删了好多,这对我来说是一个重要的学习过程,我才意识到电影对编剧的笔是有束缚的,剧本跟小说是完全不一样的。”

剧本是电影的建筑图纸,电影是剧本的“墓志铭”

谈及小说和剧本的区别,刘恒笑说虽然两者用的材料都一样——都是用文字,但它们有一个重大的区别,“小说写作的文字是‘砖瓦’,当小说家把作品完成的时候,这个靠文字垒起来的建筑就站在那里了,它是一个完整的建筑,属于建造者个人。作品很优秀的话,会被很多人看到,每个看到这个建筑的人,心里也都会在此基础之上,产生自己的一个建筑。而剧本不是建筑,是建筑的图纸,它描绘的是线条、尺寸、结构,是细节,真正完成这个建筑的是电影拍摄的所有参与者。当电影的建筑完成之后,整个建筑就固定化了,有100个人看到这个建筑,影像也是这个建筑的样子,跟小说给观众的结果完全不一样。所以,我那时候就说电影是电影剧本的‘墓志铭’,这个电影一旦上去之后,电影剧本就被埋葬了,死掉了。”

在电影圈有一个怪现象,一方面,大家都强调剧本对于创作的重要,另一方面,编剧又得不到应有的尊重,海报上甚至都没有编剧的名字。对此,刘恒坦陈自己是比较幸运的编剧,“这个事情应该从两个方面来说,当电影界跟编剧关系是这种状态的时候,一流的文字创作者就会敬而远之,他还瞧不起你呢。一流的创作者不能进入电影编剧行列,使编剧整体水平下降,反过来,编剧达不到电影表达的要求,被轻视,也就是顺理成章的事情,所以,这应该是双向来看。我们不能追求电影界对编剧额外的照顾,还得靠编剧自己去拼。另外,我相信所有对编剧的忽视、歧视都会被反噬,最后回旋镖会打到电影本身,电影质量就是下降,在整个艺术世界里就是缺乏光彩,我是这样理解的。”

佩服张艺谋,在议论中始终往前走

刘恒和张艺谋合作过多次,他说自己非常佩服张艺谋对外部世界的观察细致入微。

刘恒介绍,张艺谋创作早期就认为电影创作要以文学为基础,所以,他生活里的一个重要内容就是让助手到报刊亭买各种刊物,“买来之后他就翻,翻到有苗头的东西马上让助手去联系作者,抓住那个能够触发他灵感的最宝贵的东西。”

刘恒担任了《秋菊打官司》的编剧,电影改编自陈源斌的小说《万家诉讼》。“张艺谋看到《万家诉讼》这篇小说后,马上让制片主任飞到北京来找我,说要改这个作品。”刘恒笑说自己当时和张艺谋的合作正在兴头上,一个多月就完成了《秋菊打官司》的剧本。“张艺谋始终对自己的职业特性有清醒的认识,我对此是非常推崇的。可能有各种各样的评论者或者观众有的时候对他的一些作品表示失望,对他的一些选择表示不理解,但是,我作为他的同龄人以及合作者,以及有过比较深入的思想交流的人,我是推崇他这种做法的。”

刘恒表示,有很多朋友因为环境不符合自己的内心期许之后,停止了职业上的进取,要等待最好的时机再做这件事。还有的朋友是拍了一部不太受欢迎的作品之后跟观众斤斤计较,“他会觉得,你这么说我,太小看我了,我下一次一定要用一个更完美的作品来打你的耳光。然后,他就开始筹备那个完美的作品,一筹备四五年,风向早变了,作品一拿出来又落伍了。然而,张艺谋却是在各种各样的议论当中,始终在往前走,骂就骂,失败就失败,跌倒爬起来接着往前走,不停去做事,就采取行动。”

刘恒建议年轻影人多学习张艺谋的这种精神,“在任何情况下,行动对一个创作者来说是至关重要的。坚持行动,不能停息,在行动中纠正自己艺术追求出现的那些偏差,在行动中追求自己的目的和利益。如果等一切客观条件都完美了,等你认为自己非常有竞争力了,那个时候你再上战场就来不及了。所以,我觉得张艺谋是一个榜样,他今年74岁了,比我还大,你看他的状态。我觉得这是人生正常的状态,一个创作者正常的状态,作品本身的优劣高低得失可以评论,但是他这种姿态,他这种努力是值得大家学习的。”

《张思德》写得酣畅过瘾,融入了对父亲的观察

除了张艺谋,刘恒还和尹力导演合作过四部电影,其中《张思德》是刘恒2004年50岁时创作的。他说自己当时没有丝毫犹豫就答应了,“我15岁当兵,当兵之后每天背诵老三篇《为人民服务》《愚公移山》《纪念白求恩》。那个时候张思德是我们心目当中的英雄,我们从小受的教育都是以这种英雄为标杆来设定自己的人生,所以,我特别渴望写这个人物。”

虽然写的过程当中素材非常少,刘恒只能间接采访,但他说自己那时却是灵感迸发,“每天早上醒了之后,我只要一睁眼就是这个作品在脑海里,我就招呼我老伴说快给我拿纸笔。所有在每天睡醒之后产生的短暂灵感,全爆发用到作品里去了。”

另外重要的一点是,刘恒在张思德身上融入了父亲的一些特点,“我父亲笨嘴拙舌,但是非常善良。我们住在大杂院里,所有男人的头发都是他剃的,所有女人的头发都是他剪的,几乎所有自行车全是他修理的。他60多岁、快70岁时,有一次我去看他,一进胡同看我老爸在房顶上,我说你干吗呢?原来那家平房漏了,他在上面给人粘油毡。大杂院里扫院子的也是他,扫干净之后泼水,顺着胡同一直泼到大马路上去,这一路全泼干净。所以,在张思德身上,我融入了对父亲的观察理解,一个善良,笨嘴拙舌的,在工作岗位上没有什么太大建树的老老实实的人,写得我自己也很动情。”

刘恒原本约定的交稿时间是2004年5月10日,4月底时,他接到电话,问能否在“五一”放假时把剧本写出来,“那个时候剧本大概剩1/3弱,1/4强,我说怎么可能完成呢?结果我在‘五一’前的那天晚上喝了一瓶红葡萄酒,一直写到天亮写完了,非常过瘾。我觉得创作虽然非常艰苦,但是,创作灵感是对创作过程中受苦受难的人的最大奖赏,是被逼急了把自己命搭上去的人的自我救赎,作品完成之后极其欣慰,而且极其快乐。”

《张大民》有自己的大杂院生活细节,始终相信爱情

《贫嘴张大民的幸福生活》至今仍为观众所津津乐道,刘恒透露,电视剧中大量生活细节都和自己的大杂院生活有直接关系。包括他结婚的时候,六平方米的婚房,就是将家里养了多年的葡萄藤砍掉盖的,“屋里一个双人床,一张桌子,桌子后边连椅子都放不了。屋里的水泥铺得太薄了,住了没多久,葡萄藤就把地拱开了,水泥就裂了,《贫嘴张大民的幸福生活》中写那棵树的灵感就从这儿来。”

刘恒1984年结婚时,存折里只有70块钱,“我给老婆买的第一件家用电器是一个收音机,10块钱。我在王府井电器商店转了个够,挑便宜的,结果回到家里就不响了,拿回去修,修完之后声音大得不得了,不能小,后来就得放到壁柜里,声音能小点,这就是那个时候的生活状态,但日子过得有滋有味。”

现场有观众认为,刘恒在《贫嘴张大民的幸福生活》《少年天子》《云水谣》中塑造了很多至情至性的人物,用年轻人现在说的话就是比较“恋爱脑”。刘恒问“恋爱脑”是什么意思,听到解释是“为了爱放弃一切甚至生命”后,刘恒认为这比较傻,“我觉得每一个人在这个世界上最重要的资源是他本人,他的身体,他的肉体和他的灵魂,所以他首要的目的是爱他自己。”

谈及爱情,刘恒认为其在文学的主题里可能仅次于死亡,“而且我相信爱可能是一种隐喻,如果没有爱,人类会走入死胡同。我觉得爱的赞歌还没有到尾声的时候,还没有到埋葬它的时候,无论如何,爱情产生伟大的力量都不能忽视。”

刘恒透露,自己也失恋过,失恋是他孤独的一部分,是他动力的一部分,给他的人生加了油,让他追求更完美的自己。而现在,他还能享受到爱情的幸福感,“我70岁了,有的时候比老伴早醒,我一看老伴,还有着强烈的跟她手拉手走到底、好好照顾她的心,我很享受这个时刻。我出门的时候,所有东西她会整理得井井有条,我们两边的亲戚,她会从各方面去关照。她的善良也滋养了我的生活,滋养了我的生命,所以,我相信爱情。”

曾经对死亡有畏惧,但写作者可以在精神世界刻下自己的痕迹

刘德濒教授认为刘恒的创作过程有两个转变。第一个转变是从早期的《秋菊打官司》《菊豆》《本命年》非主流意识形态表达,到后来的《集结号》《铁人》《张思德》,是主流意识形态表达的转变。第二个转变是过去关注市井小人物开始向平民英雄转变,最后到达的是帝王将相,例如改编凌力的小说《少年天子》。

刘恒表示,其实在他心目当中他的创作是一脉相承的,“无论写农民,写城市小胡同里的平民,还是写古代的帝王,我自己所凝视的主题始终是没有改变的。”

刘恒说自己早期的小说跟死亡主题有关,《狗日的粮食》《伏羲伏羲》《力气》讲述了乡村中的三种死亡。刘恒坦言,自己少年时代有一段时间充满对死亡的恐惧,“以前整天活蹦乱跳,没有什么发愁的事情,结果当兵后,家里突然来信告诉我外祖父去世了。我从小跟外祖父生活了很长时间,对他很有感情,他们怕我知道消息后在部队无法安心工作,外祖父去世半年后才告诉我。我当时非常难过,我躲在部队后边一个防空洞里,苦闷地抽烟,想着死是怎么回事?死了之后会是一个什么状态?随后又马上想到,我爸爸也要死吗?我妈妈也要死吗?我也要死吗?就非常焦虑,非常空虚,走路都飘起来了,对死亡有莫名其妙的畏惧。”

在刘恒看来,对死亡畏惧是摆脱不掉的困境,“同时,我觉得它也是我们在生活里所有遭遇的一个隐喻,就是我们想达到的那个目的,最终是无法实现的。你的欲望是没有止境的,而你的欲望最终得不到充分满足,死亡就是最直接的证明。你想永生,门儿也没有。”

曾有人说:“看到远方,才能为自己的人生选择正确的路径,选择一条准确有效的道路。”在刘恒看来,远方就是死亡,“远方就是那个骨灰盒,远方就是你的墓地,所以,当你以这个角度思考人生的时候,你觉得什么样的人生悲剧能和死亡相比呢?谁又能够逃脱死亡呢?这是所有痛苦的源泉,是人类社会发展的必然,我们在必然的链条里折腾一辈子,争名争利、痛苦焦虑,最后是同样的一个归宿。所以,我觉得以死亡这个终点来回望自己的人生,会得出跟你忽视死亡的时候完全不一样的结论。”

刘恒在创作《少年天子》时,父亲去世了,悲痛之情让他在写到死亡段落时,因思念父亲泣不成声,又怕影响到演员,只能拼命憋着。“没有人可以和死亡对抗。但是,对写作者来说,幸运的是,虽然我们的肉体被死亡所终结,但是仍然可以在精神世界里留下我们的痕迹。我们的创作一旦能够达到优秀的程度,一旦所塑造的人物活在后代的人群里,你的生命就得到延续,我们就在这个精神世界里刻下属于自己的痕迹,我们在某种意义上得到了生命的延续。所以,我们创作时,内心是不是有这种隐匿的欲望在里面,要战胜死亡?不好说。”

生命就是一个剧本,你是自己剧作中最好的导演、编剧和演员

疫情期间,刘恒的母亲去世了,他说看着母亲的遗体顺着传送带被火化,内心有一种顿悟。想到自己即将70岁,强烈地意识到余生已所剩无几,开始思考自己应该做什么、放弃什么、抓住什么。他的内心变得更加温暖和包容,“要善待自己的合作伙伴,不要过于计较,常怀感恩之心。让身边人感到温暖,哪怕点滴幸福也是很有价值的,这也是文学的意义和价值所在。”

对于此次的题目“作为一种人道主义的世俗”,刘恒认为,人道主义是一种理想主义和浪漫主义,世俗是实用主义和功利主义,“我们永远在这种矛盾中生存,都有价值。但如果我们沉醉于庸俗的生活,人类的进步从何而来?我们必须怀有理想主义和浪漫主义情怀,文学就是我们的工具,人道主义本质就是对人的尊重,对人性弱点的克服,对个性的充分发挥,手中这支笔就是我们的主要工具。我们要达到这个目的,在世俗的泥潭里,仍然能够超拔起来。”

对于当下创作界的一些浮躁现象,刘恒说他仍然相信有才华的、激情充沛的创作者在努力,而且总会有闪耀着天才光芒的作品冒出来,“年轻人是非常努力的,他们比我们接受的信息更多,受的教育更全面。我相信无论社会多么浮躁,总有踏踏实实的人在做他自己认为最有意义的事情,总会有一些挺身而出的人。”

刘恒自言如今70岁的他,有很多人生经验,但可能也是老生常谈,“年轻人听得进去就听,听不进去就把它扔到一边去,每个人的道路是自己走出来的。生命就是一个剧本,当你母亲把你生出来的时候,你的剧作就开场了,结尾是骨灰盒。中间的所有曲折,所有高潮,所有情节安排是由你决定的,你是你最好的编剧,你还是你最好的导演,你还是你最完美的演员。”

刘恒希望年轻人珍惜时间,对现实保持敏锐的观察,同时对自己要充分地内省、自律,而且要有行动,“如果不行动的话,一无所获。行动的第一个准备就是摔跟头,被人击倒,被人践踏。在这种时候,意志坚强的人能够站起来继续前进,跌倒了爬起来,即便最后失败,你这种努力,你这种身姿也对得起自己。真正能够冲到前面去,夺取敌人的阵地,把红旗插上去的那个人是很侥幸的人,是命运光顾的人。但是,非常显然,他肯定也是最努力,最坚强的那个人。我希望大家不管在职业或者人生道路上遇到什么挫折,都用这种态度去搏斗,别希望别人可怜你、恩赐你,没有这回事,所有的努力要靠自己的奋斗获得。”

文/本报记者张嘉

责任编辑:

网址:刘恒:必须怀有理想主义和浪漫主义情怀文学就是我们的工具 https://mxgxt.com/news/view/6924

相关内容

逃逸的力量|《资本主义现实主义》《资本主义现实主义:私人情绪与时代症候》|每日一书

黑格尔主义的根本错误 | 《黑格尔主义与人格》新书荐读

完全柴可夫斯基,爱乐汇交响乐团7场演出漫步浪漫主义

北影大讲堂顶峰对谈举行,刘恒:老了以后文学是拐杖

新时代文学理想的中国式表达——读彭学明长篇纪实散文《娘》和长篇小说《爹》|书评

《艺术家》,对人性的深刻理解和深切关怀

王珀评《为动物的正义》|如何理解动物的苦难

半岛访谈|拥抱网络必须有一定的自觉和清醒!探访文学翻译家林少华的海大 “书房”

陈平原的人间情怀