社交媒体在高等教育中的应用:挑战与机会

【刊载信息】特里·安德森. 2020. 社交媒体在高等教育中的应用:挑战与机会. 肖俊洪, 译. 中国远程教育(2):21-31.

【摘要】 最有意义、对生活影响最大的技术可能是社交媒体,因为它们被融入商业、娱乐和教育活动中并扮演重要角色。一般认为这些工具应用于高等教育正式课程/专业中有诸多好处,本文对此进行概述,讨论其不足和挑战,重点分析这些工具使用上的便利和价值与(用户)失去对数据的控制之间的矛盾。我们很可能会继续看到自己出于公私目的使用社交媒体所产生的数据继续被使用的情况,包括经过授权和未经授权的使用。分析了人们为了应对这个挑战而提出和尝试的一些解决方法,并简要介绍其中两种。第一个方案强调由机构自身创建和管理自己的社交媒体,第二个则是一种新兴技术方案,允许用户控制自己的数据但同时又能在多种社交环境下享受分享和发展的好处。

【关键词】能供性;挑战;高等教育;机会;隐私;社交媒体;解决方案;监控

一、

引言

教育不是存在于它所处的社会或技术环境之外,因此,社交网络工具的用户和开发者提出教师和学生要了解和接触这些工具的新能供性——这一点不足为奇。此外,研究者也已经开始理解和认同非正式社交媒体工具与正式教育融合的学习设计及其好处(Czerkawski, 2016)。社交媒体的教育用途广泛且日益发展,作为长期倡导基于技术开展教育创新的老兵,笔者对此却是喜忧参半。对于任何一种被融合到教育中的工具,我们都必须分析能够证明其成效的证据以及与之相关的挑战和问题。本文拟结合正式教育研究成果以及笔者和其他同行在传统课堂和网络课堂反思性使用社交媒体的经验,阐述社交媒体教育用途的成效、挑战和问题。

二、

社交媒体的教育能供性

社交媒体在本文指个人、团队和群组用于消费、生产和分享内容的联网工具,包括大型平台(如Facebook、Skype、WhatsApp、微博和微信)以及个人网站和博客网站。

在过去二十年的“社交媒体时代”(social media era),研究者发现社交媒体能够或可能给高等教育带来好处,很多时候他们还提出支持使用社交媒体的理由。研究表明,不管是基于校园还是远程或混合式环境,社交媒体的使用不但会继续下去而且还会持续发展。至少一些初步研究结果显示社交媒体能给教育带来以下主要好处:

提供协作和合作学习的机会和支持(Bilandzic & Foth, 2013);

意识到他人的存在和可能与他人交互,尤其值得一提的是提供多元文化接触和学习机会(Hu, Gu, Liu, & Huang, 2017);

提升媒体/数字素养,包括培养批判性素养(Pangrazio, 2016);

提高动力(de-Marcos, Garcia-Lopez, & Garcia-Cabot, 2016);

增加机构活动、社会活动和政治活动的非正式参与度(Ranieri, Rosa, & Manca, 2016);

发展学术身份和个人身份,获得社会资本(Davis III, Deil-Amen, Rios-Aguilar, & González Canché, 2015);

训练注意力管理和自我组织能力(Kimmerle, Moskaliuk, Oeberst, & Cress, 2015);

通过社交媒体的推送和移动功能促进参与课程学习(Pimmer, Mateescu, & Grhbiel, 2016);

融合正式和非正式学习(Greenhow & Lewin, 2016);

有可能创建“生成学习社区”(generative learning communities)(Lewis, Pea, & Rosen, 2010);

掌握多媒体交流技能的机会(Brown, Czerniewicz, & Noakes, 2016);

发现、评注和策展资源(Antonio & Tuffley, 2015);

研究成果传播和合作者招募(Khatri, et al., 2015);

支持学校和毕业生之间保持联系,服务终身学习和校友会活动(Carter, 2018)。

当然,好处不仅仅是上面这些,还会继续发展。这些好处成为扩大其教育用途以及提高教与学成效的证据,而且还说明教师和教育机构都是受益者。

必须指出,社交媒体的作用不只是给正式教育增加“上线”成分。通过学习管理系统给课程增加混合式或在线内容毫无疑问会使其在学习时间和地点上更加灵活。这些活动也能在一定程度上有助于提高数字素养。然而,如果融合社交媒体,学习者则“能根据自己的兴趣、学习目标以及所偏好的参与方式、在线社区和社交媒体平台等情况获得个性化学习体验”(Gruzd, Paulin, & Haythornthwaite, 2016),从而增加其潜在价值。

除了能发挥教与学功能外,社交媒体的一些特点有助于积极促进教师和研究者的专业发展并提升网络素养。一项研究调查了社交媒体给医疗保健专业人士带来的好处,研究者(Moorhead, et al., 2013)发现六个主要好处:①增加相互交流;②更容易获得、分享和量身定制信息;③获取医疗信息更方便、机会更多;④获得同行/社会/情感支持;⑤公共卫生监控;⑥可能影响医疗政策。社交媒体也可能给其他行业带来诸如此类好处,包括教育领域。意大利开展了一项有趣的研究(n=6,139),发现高校教师把社交媒体用于私人用途远多于教学用途。这可能说明比起跟同事的“分享”,他们更不愿意与学生“分享”(Manca & Ranieri, 2016b),也不了解社交媒体与正式教学活动融合的价值和设计。尽管如此,社交媒体的广泛使用说明接触这种技术的机会很多,相比之下,对于如何以及为什么要(这一点同样很重要)在正式教育中使用社交媒体,人们了解得却不多。

教育技术倡导者有一句口头禅——“重要的不是你拥有技术,而是你用它干什么”。社交媒体纷至沓来,成为激发大量具有创新意义的教育活动和模式的工具。因为这些是新兴工具,功能不断增加,其种类繁多,用途各异,因此不可能评价社交媒体的总体成效和价值。但是,显而易见,社交媒体源源不断给教师提供开展教学试验的机会,他们可以围绕其原本设计的目的开展,也可以创新用途。教师所选择、设计和实施的学习活动丰富多彩且具有新兴的特点。教师的这些选择反映和支持其机构和学科的语言和文化。比如,科学教师用社交媒体工具设计出来的活动很可能不同于历史教师的活动。然而,在线学习活动的设计和搭建需要投入时间和精力,也要求教师具备专门技术知识和技能。研究结果往往显示教师的这种知识和技能体现在他们对社交媒体不同用途的设计上(Chen & Bryer, 2012)。

教育领域的复杂技术创新总是与挑战和问题相伴。不是所有创新都能产生短期或长期的好结果。有些技术经过采用之后发现没有成效或甚至是危险的,这种情况并非鲜见。

三、

社交媒体应用于高等教育的挑战

如上所述,社交媒体种类繁多,用途各异,要评价其教育用途的总体成效和价值有一定困难。同样,要发现和评估社交媒体应用于教育中的问题也非易事。社交媒体有很多用途,其中有不少引起研究者的担心(Regan, Jesse, & TalatKhwaja, 2018)。

长期以来,对社交媒体持批评态度者怀疑其本身固有的商业性以及其旨在促进广告商品和服务消费的商业模式与教育目的格格不入。这种观点也许对社交媒体不公平,因为教育所使用的大众媒体无一不是主要依靠广告收入,从学术期刊到报纸和电视无一例外。但是,谁都不愿意看到自己和学生的数据记录在未经同意和不知情的情况下被利用。此外,我们虽然付出时间(关注这些广告商品和服务),而且我们的数据也被利用了,但相对于这些媒体给我们带来的显而易见的好处,代价不算大。

我们使用商业性媒体其实是做交易,不管是有意识还是无意识而为之。我们关注它们推销的商品或服务,以此换取有价值的东西,比如建立社交或教育联系或得到想要的娱乐、新闻或学习机会。有研究者认为,我们在这些平台上的活动产生太字节数据,公司利用这些数据对我们“数据化”(datafy)、量化、跟踪、监控和分门别类,并向我们推销特定广告,骚扰我们(Lin, 2018)。

比如,笔者想弃用Facebook和Twitter,但是又很珍惜Facebook群组其他人所分享的见地以及我在Twitter上关注的人所分享的资源和观点。如果我是学生,我会喜欢督促我参加学习的通知。换言之,我关注它们推销的商品或服务,以此换取有价值的东西。至于今后能把我的数据用于什么目的,现在尚不清楚,而这一点从公民话语权和个人以及机构隐私的角度讲引起我们的关切。

有些持批判性态度的人认为社交媒体不宜用于教育目的,因为它追求轻松愉悦、人以群分的倾向十分明显,缺乏诸如不同意见和严肃讨论这些批判性成分。很多社交媒体的应用程序都存在过滤反对意见的现象。换言之,使人们生活在过滤气泡(filter bubble)之中(Pariser, 2011)。有人指出,社交媒体的使用和信息流会被自动分类,变成有相似政治和社会观点的人士之间的互动(Friesen & Lowe, 2012)。纳格尔(Nagle, 2018)认为:“社交媒体网站本身设计的目的是使人感到轻松愉悦。置身于这样的空间犹如生活在一个没有恶语相向的世界(虽然在这个网络社区以外人们目睹和经历这种恶习),存在把这样的世界当成网络乌托邦的风险。”这些观点既对又错。生活在志趣相投者的过滤气泡中这种现象十分普遍,但是同样不足取的是这些媒体所出现的常常是激烈且有时还是恶语相向的纷争。

大型中心化(centralized)社交媒体公司使用自己的算法为用户精准挑选内容,这样用户就只能接触到某些内容。用户不可能明白这些算法是如何为他们量身定制内容的,更不可能控制这些算法。现在是算法决定推送什么内容给我们,而在此类公司出现之前,我们能接触到大量信息(比如博客、新闻动态、电子邮件等)并从中选择自己的网络临场。现在我们只能是内容的消费者和创建者,但是这些内容却被媒体公司所拥有并用于影响我们自己和其他对相同话题感兴趣人士的购物活动和政治活动。博客作者瑞安·佩尔顿(Ryan Pelton, 2018)指出:“随着每一个新社交媒体平台的出现,被遗忘的博客墓地的规模越来越大。”现在不是我们自己挑选新闻,而是算法悄悄地或许可以说心怀叵测地为我们挑选新闻。

很多评论家指出隐私泄露、偷窃和商业上的滥用日渐增多,他们呼吁社交媒体自我整顿或是政府采取有力的新措施加以管理(如:Bullock, 2018)。因特网媒体公司似乎没有尽应有之力保护我们的数据,而是把我们的数据用于甚至连他们自己都不清楚的目的。诸如不恰当发布(甚至销售)个人和隐私的数据、过度推销商业产品和使用旨在使用户对某种媒体上瘾的那些技术——凡此种种,屡见不鲜。

我们继续使用社交媒体的最主要原因不是因为我们感到安全和自在,而是因为我们喜欢其提供的有价值的东西或服务。比如,笔者时常有弃用Facebook的念头,但是目前我还不知道能够从其他什么途径保持与锤扬琴社区或我所在社区的邻里联合会的联系,与大家互相学习、一起学习。因此,至少在目前,我从社交媒体得到的好处足以抵消他们把我的数据用于商业用途和(或)滥用我的数据所造成的损失或风险。当然,这种商业模式之所以成功,原因是我们别无选择。不是因为我自己的贡献便能享受到社交媒体给我带来的好处,而是还有其他人的贡献,我们所有人都受制于这种数据所有权模式。

几年前有一篇社交媒体用途的文献综述(Nadkarni & Hofmann, 2012),作者们的结论是使用和继续使用社交媒体有两个主要驱动因素,一是归属感的需要,一是自我表现的需要。然而,近年来社交媒体也发展成为了解本地和国际新闻的一个主要来源和与政治、社会和经济问题“保持联系”(及时了解——译注)的渠道。这些都是使用社交媒体的强有力理由,也是社交媒体本身设计的功能所在,其目的是使用户上瘾(Andersson, 2018)。

马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan, 1964)指出,起初我们使用新媒介完成以前用旧媒介进行的任务。还有其他研究者持这种观点。这一点在学习管理系统得到明显体现,这种系统主要用于完成那些传统的任务,如发放内容和作业管理。这种传统的用途几乎没有发挥如前所述技术的潜在教学价值。社交媒体的首要目的是为其投资者赚钱,其次是增进社会互联互通和分享,促进共同兴趣。有趣的是虽然很多学习管理系统提供诸如博客和维基这些协作工具,但却很少被用于教学中(Cantabella, López, Caballero, & Muoz, 2018)。

有些学生和教师认为社交媒体可用于非正式学习,但是正式学习(虽受到机构的制约,但这样也有其好处)最好是使用办学机构能更有效监督和控制的媒体。有研究者(Czerkawski, 2016; Greenhow & Lewin, 2016)认为学习不可能被严格分为正式和非正式两种,正式环境下的学习常常被融入非正式活动中(一般都如此)。格里诺和勒温(Greenhow & Lewin, 2016)提出这种观点:“学生可能在众多不同环境中参加具有正式、非正式和非正规特点的学习活动,并在很大程度上决定如何学习、何时学习和跟谁在一起学习。”由此可见,我们必须开发能把正式学习活动扩展到更具公共性质的领域中的工具。

四、

社交媒体在正式教育中的实际使用情况

社交媒体与高等教育融合有很多潜在优势,教师和学生也经常在非正式教育活动中使用社交媒体,但是,“人们对社交媒体的积极看法和实际使用程度之间存在(巨大)差距”(Keenan, Slater, & Matthan, 2018)。

意大利一项针对大学教师的大规模研究(n=6,139)发现,“社交媒体的使用仍然非常有限且受到限制,教师不太愿意在教学中使用社交媒体设备。其原因是多方面的,包括文化上的抵抗、教学上的问题、隐私方面的担忧和机构的限制”(Manca & Ranieri, 2016a)。

英国一项针对医学专业教师的小规模调查(n=67)发现,在教学中使用社交媒体的最大障碍包括教师担心“学生专业素养”、分散学习注意力、改变师生关系和教师缺乏学习有效使用社交媒体的时间(Keenan, et al., 2018)。这些研究者还发现,教师几乎不了解社交媒体具有现有在线和由机构控制的媒体所不具备的潜在优势。由此可见,在正式教育中使用社交媒体的障碍似乎不比其潜在优势少。

正如我们所预料的,关于社交媒体教育用途的研究大多数聚焦校园教育。但是针对远程教育教师和学生的特殊用途和需求的研究情况又是怎么样的呢?长期以来,一提到远程教育人们便联想到“远距离学习者的孤独”。此外,大多数远程教育教师是兼职人员,他们分布在各地,业务上也很可能互不往来,同事之间相互支持的机会较少。因此,我们可以认为虽然有障碍,但是社交媒体可能给远程教育机构、学生和教师带来的好处会促使他们比基于校园的机构在更大程度上使用社交媒体。尽管没有证据证明采用不同教学模式的机构在社交媒体的使用上各异,但是我本人在一所单轨模式远程教育机构推广社交媒体的使用和帮助教师采用社交媒体方面的经验表明,即使在远程教育大学,使用社交媒体同样遇到很大挑战。

由于社交媒体的使用经常是教师个人选择的行为,因此有可能受到教师对社交媒体用途,尤其是作为教育的一种学习工具的态度的影响。有研究者认为某些教学倾向能促成虚拟环境下的良好教学效果并使之持续下去(Welch, Napoleon, Hill, & Rommell, 2014)。所谓倾向,指的是“影响教育工作者态度和行为的那些原则、承诺、价值观和职业道德”(Martins & Ungerer, 2015)。韦尔奇等(Welch, et al., 2014)指出倾向稍微不同于态度或偏好,并认为“一个人的倾向体现在其行为上。用于量化倾向的正是行为”。倾向会因经验和环境而变,因此不同于学习风格或性格,因为它们通常被视为几乎是稳定的。韦尔奇等(Welch, et al., 2014)全面梳理相关文献,采用Q分类方法,制订了一份包含25项内容的虚拟教学倾向量表(Virtual Teaching Dispositions Scale)。该量表涵盖影响在线教学成败的三种主要倾向:教学临场(涉及教师开展呈现、组织和评估这些常规教学活动的能力和效果)、专家/认知临场(涉及所执教学科的知识和能力)和社交临场(志在成为班集体的一员,看得见、积极和关心他人的一员)。对第一阶段在线教师(n=165)研究进行因素分析的结果显示需要增加第四个成分,即虚拟/技术临场,用于评估教师个人对在线教育环境中使用的工具感兴趣的程度和积极探索使用这些工具的程度。

马丁斯和恩格勒(Martins & Ungerer, 2015)使用这份量表调查南非大学(University of South Africa)的远程教育教师(n=314),发现虚拟/技术临场得分最低,据此提出专业发展和政策的重点应该是给教师创造机会使用在线工具和培养他们使用这些工具的能力。很多远程教育教师不愿意广泛使用社交媒体,部分原因是他们缺乏接触这些技术的机会,社交媒体能支持什么学习活动以及使用社交媒体能得到什么好处也都在一定程度上影响他们的倾向。此外,有些教师是喜欢跟学生面对面打交道,至少是实时交流,才从事教学工作的,他们在用社交媒体与学生互动时无法体验到面对面打交道的那种关系。

表1列举了每一种倾向的指标。马丁斯和恩格勒(Martins & Ungerer, 2015)认为一些倾向要比其他倾向更容易改变,但这种观点未经证实,至少他们在文章中没有提出证据。

表1 虚拟教学倾向量表指标

容易改变←——————————→难以改变

从上述相关研究结果可知,我认为融合社交媒体的过程非常复杂,但这些研究结果有助于我们开展远程教育教师的专业发展,使他们更愿意在教学中有效使用社交媒体。

五、

隐私和所有权关切

哈拉里(Harari, 2018)在现代人进化系列丛书第三部中指出来自社交媒体的数据越来越有价值,还提到使用基于人工智能工具对这些数据进行分析并采取相应行动。哈拉里认为算法将比我们自己更加了解影响我们决策的因素(如我们的健康、财富、愿望和局限等方面的决策),他说这一天很快就会来临。这些算法越来越复杂,加之数据被聚合到集中式数据库,我们因此既是非个人能控制的外部力量进行决策的受益者,也是其受害者。这是一个危及我们自由民主根基的挑战。

哈拉里分析为什么这样收集数据越来越重要。这一点似乎与教育工具的“免费使用”尤为相关。他在书中写道:“一款流行的APP可能没有采用某一种商业模式,短期内甚至可能会赔钱,但是只要它能吸数据,它就可能有数十亿身价。”(Harari, 2018, p. 78)今天我们所看到的大型网络应用程序(如Facebook、Twitter、Google、微信等)便是这样发展起来的,它们向我们免费提供服务,我们则要跟它们分享我们的数据。这种数据可能(实际已经)被用于很多目的,但没有一个目的对于数据的贡献者和早已习惯拥有自己个人资料的人来讲是透明的。维尔伯(Verborgh, 2019)指出,允许机构或平台在我们知情同意的情况下使用我们的数据——这一点目前正变得越来越不切实际,因为谁也说不准我们的数据将被谁用于何目的。

肖莎娜·朱博夫(Shoshana Zuboff)2015年的一篇文章,尤其是2019年的新书《监控资本主义时代:在权力新前沿为人类未来而战斗》(The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power)的有关论述有助于我们理解“注意力经济”(Attention Economy)时代数据的经济价值。她指出,被收集起来的这些数据一些被用于改进产品和提高用户体验,但是大量数据被储存起来以创造“行为剩余”(behavioural surplus)。这种剩余数据被聚合起来分析,然后卖给想影响我们行为(尤其是我们的购物、消费和政治决定)的各种买主。我们很容易对这种数据“偷窃”感到愤怒,但是可别忘了我们不是被出售的产品,我们是原材料。作为加拿大人,我们很清楚自然资源提炼的情况,即我们不是很善于保护“我们原材料”的价值。在眼下的注意力经济时代,我们又在“重蹈覆辙”,把我们的资源卖给早期的风险投资公司,以换取微不足道的公共产品回报。

机器学习和人工智能使运算这些数据的算法效率越来越高,我们越来越习惯享受到的服务,并且通过继续使用给这些公司贡献更多数据。这种数据(包括个人数据和机构产生的数据)与其他数据聚合之后变得更有价值;个人的决策越来越受到算法的影响,甚至被算法取代。然而,我们付出的代价是什么呢?

六、

管理社交媒体在教育中的应用

过去一年我们看到了一系列与社交媒体有关的丑闻,包括黑客入侵和商业上滥用用户隐私(Wall, 2018; Yar, 2018)。平心而论,尤其是如果我们的利益与公司(营运者)自身利益相互冲突时,我们真能相信这些公司在代表我们(用户)的最大利益吗?

2018年我主持一项质性研究,受阿尔伯塔教师协会(Alberta Teachers’ Association)委托调查在线学习在K-12课堂的开展情况(Anderson & McPherson, 2018)。研究结果不出意料,很多勇于创新的教师把这些工具融合到各种各样的课堂、远程和混合式教育环境中。但是最令我吃惊的是阿尔伯塔课堂的“谷歌化”(Google-ization)。Google Chromebooks、Google Classroom、Google analytics、各种Google实用工具和Google的教师发展研讨会,凡此种种,近乎泛在化,阿尔伯塔超过90%的校区都在使用这些东西。为何会如此“泛滥”?原因是这些工具可靠、功能多,最重要的是由Google免费提供。

那么,Google为什么要这样做?从一个层面上讲,教师和源源不断的学生成为Google云服务的熟练用户,而仅这一点便可能给Google创造一种利润丰厚的商业模式。但是,可能更加有吸引力的是学生产生的数据。虽然如同其他主要供应商一样,Google承诺不会把收集自K-12学校的个人信息出售给他人(见《学生隐私保证》(The Student Privacy Pledge)(https://studentprivacypledge.org/privacy-pledge/),但是对于如何使用来自高等教育的个人信息,不管是经过授权还是未经授权的使用,几乎没有任何保护或控制。

我们知道使用社交媒体可能有很多好处,但是随之而来的是我们的隐私和我们对自己的活动和思想的控制受到极大威胁。显然,使用这些商业产品(尤其考虑到它们令人怀疑的商业道德操守)并不是公立高等教育机构传统上使用的学习产品或环境。那么,社交媒体在教学上和提高学习动力上的作用是否如此之高,以至于机构有理由集体对潜在风险置之不理、继续使用这些产品?

担心不是没有道理的,难道社交媒体对高等教育机构如此重要,以至于它们心甘情愿放弃对自身数据和师生数据的控制权?是否有其他办法?下文简要介绍两种可能的方案:第一种是使用机构自己的社交媒体服务,既能保住控制权又能确保数据用于教育(而非商业或政治)目的;第二种则更加能够代表未来的发展,即研发允许用户保留对自己数据控制权的工具,以用于选择、改变和提升自己的学习体验。

七、

机构拥有的社交媒体

2012年,笔者和乔恩·德龙(Jon Dron)开发了一个校内社交媒体平台——在开源ELGG环境下运行的Athabasca Landing。我们曾在另文详细介绍过这个平台(Anderson & Dron, 2017; Dron & Anderson, 2014)。简而言之,Athabasca Landing具备各种社交和实用工具,包括博客、微博、创建和支持小组和群组的工具、策展、推荐、点赞以及各种交流工具。这个系统显而易见的好处是能够使数据不会被用于商业或政治利益。然而,虽然“功能齐全”,但是它竞争不过诸如Facebook和Google这些机构雇佣的程序员和用户界面设计师这些精兵强将。虽然Athabasca Landing目前还在使用,但是它尚未得到机构支持,没有成为机构教学平台的有机组成部分,或许更重要的是大多数课程和专业的教师或教学设计者没有采用我们自己的平台。虽然Athabasca Landing能保证数据安全又具备社交网络功能,但是这些似乎不足以使它在吸引足够学生或教师成为其用户上优于学校使用的学习管理系统。如同其他社交媒体一样,Athabasca Landing只有被使用才能发挥作用,而只有它能发挥作用才会被采用。

在教育领域,学习数据跟其他个人和机构数据结合在一起时会更有用,能创设学习情景,指导个性化学习场景和计划的设计(这是学习分析的“圣杯”!)。但是,Athabasca Landing没有获准与外部个人数据源链接在一起,我们也不希望这样,因此对它的能力要求简单,同时也限制了它的能力。由于面临教师和机构不愿意使用,加之建设和维护自己开发的平台困难重重,Athabasca Landing现在只能被当成一项精品科研成果,而不是机构、教师和(最重要的是)学生觉得是具有竞争力的改进版社交媒体。

八、

去中心化社交媒体应用程序

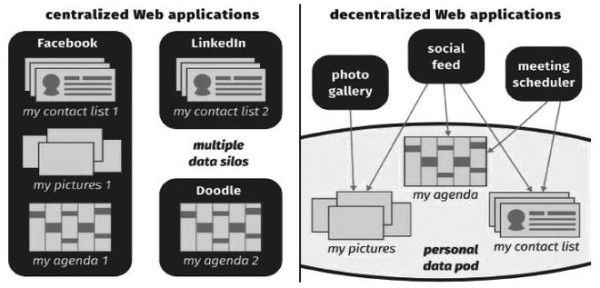

人们提出几个解决隐私和所有权问题的方案,其中之一是万维网发明者蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee, 2018)提出的。他目前正在负责Solid这个平台的开发,目的是使个人能控制和拥有数据。数据归个人所有之后,仍然能够被用于其他目的和与其他数据聚合,但是此时用户(数据生成者)保留数据控制权,用户有权决定多少应用程序使用或销售这些数据或跟多少应用程序交易。维尔伯(Verborgh, 2019)指出,在这种模式下数据由个人所有,储存在个人的POD(Personal Online Data,个人在线数据)上,因此不同于现有模式(如图1所示)。

图1 基于Web服务的中心化与去中心化模式(Verborgh, 2019)

必须指出,上文介绍的两种方案远非能够解决社交媒体应用于高等教育中所碰到的种种挑战。哈拉里(Harari, 2018)说,在土地所有权和买卖方面,我们有数千年经验,在公司的所有权和买卖方面也有数百年经验,至于数据的所有权和买卖,我们只是近几年才开始涉足这个领域。但是,我们难道因此而愿意用学校生成的数据(包括个人和集体数据)换取免费使用的时髦应用程序吗?

九、

社交媒体研究的问题和机会

如上所述,社交媒体的使用尚存在很多不为人所了解的问题,我们希望正式教育领域如何开展这方面研究呢?我们用批判性目光分析社交媒体的研究文献,发现一些令人遗憾且颇令人沮丧的结果。太多研究都属于案例研究和描述性研究,缺乏实证数据,尤其是教学效果的实证数据。格里诺和阿斯卡利(Greenhow & Askari, 2017)对过去十年社交媒体在K-12教育中的应用进行系统回顾,发现“最普遍的研究是围绕一般用途的研究,而最不常见的研究则是技术在促进学生学习方面的效果”。围绕“一般用途”的研究有助于我们了解开始使用的新工具,但是不足以证明成本效益或学习成效。

在我担任《国际远程开放学习研究评论》(International Review of Research in Open and Distance Learning)期刊主编十年期间,我一直深感失望,因为很多稿件(通常被退稿)可以说是属于“这是我的经验做法,效果很棒,不是吗?”这一类的文章。之所以缺乏基于证据的研究,原因是多方面的。正式教育系统很多其他方面的研究也存在这些情况。十多年前,我比较加拿大用于健康领域研究的拨款(其目标是3%拨款用于研究)和教育研究拨款(0.1%拨款用于教育研究)。由此可见,不管是社会还是个人似乎都对教育研究的好处和成本回报缺乏信心。

我还注意到太多研究的样本是教育学专业的学生,尤其是教育技术研究生。我们真的能以为教育技术的“尝鲜者”可以代表全体学生或教师吗?最后,如上所述,学生和教师使用社交媒体产生的数据归社交媒体公司所拥有(而且捂得严严实实)。研究者要检查和分析这些数据却受到限制或未能获得许可。只有这些公司才能分析这些数据,分析的结果总是不对外公布,经常用于获取商业优势和促进对外销售的目的。

虽然存在拨款少、数据难以获得和缺少广泛的方便抽样,但是研究工具本身(主要指社交网络分析工具和自动化数据收集和分析工具)的能力持续发展,我们必将能够继续了解到哪怕是极其有限的开放获取研究结果。我对这一点充满希望。

十、

结束语

我撰写本文的主要目的是阐述社交媒体给我们带来的挑战和机会以及在近期和远期的可能发展。教育能够监控和改进自己实践的机会是前所未有的。教师能以新方式与学生保持联系,同等重要的是,教师能以新手段监控和干预学生学习,提高教与学的效能。学生则能用新方法寻找、检索和分享他们的学习产品和机会。然而,这些好处的代价是失去隐私和控制。持续的监控、研究和对监控者的监督对教育质量和机会的发展至关重要。

注释:

* This is a translation of an article originally published in English in Journal of Learning for Development: Anderson, T. (2019). Challenges and Opportunities for use of Social Media in Higher Education. Journal of Learning for Development, 6(1), 6-19.

①虽然马丁斯和恩格勒(Martins & Ungerer, 2015)采用的是韦尔奇等(Welch, et al., 2014)的量表,但是安德森和我都认为表1个别指标显得非常牵强,如“展示幽默”与“专家/认知临场”的关系。我查阅了韦尔奇等的文章,没有找到相关表述。安德森也表示“不知所云”。虽然如此,我们还是决定保留马丁斯和恩格勒的原表,以示尊重原作者——笔者与安德森的私人通信。

参考文献

向上滑动阅览

Anderson, T., & Dron, J. (2017). Integrating learning management and social networking systems. Italian Journal of Educational Technology, 25(3). Retrieved from http://ijet.itd.cnr.it/article/view/950

Anderson, T., & McPherson, D. (2018). Online learning initiatives. In Alberta schools. Edmonton: Alberta Teachers’ Association. Retrieved from https://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Publications/Research/COOR-101-19 OnlineLearning Initiatives.pdf

Andersson, H. (2018). Social media apps are ‘deliberately’ addictive to users. BBC. Retrieved from https://www.bbc.com/news/technology- 44640959

Antonio, A. B., & Tuffley, D. (2015). Promoting information literacy in higher education through digital curation. M/C Journal, 18(4). Retrieved from http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/987

Berners-Lee, T. (2018). One small step for the Web.... Medium. Retrieved from https://medium.com/@timberners_lee/one-small-step- for-the-web-87f92217d085

Bilandzic, M., & Foth, M. (2013). Libraries as coworking spaces: Understanding user motivations and perceived barriers to social learning. Library Hi Tech, 31(2), 254-273.

Brown, C., Czerniewicz, L., & Noakes, T. (2016). Online content creation: Looking at students’ social media practices through a connected learning lens. Learning, Media and Technology, 41(1), 140-159.

Bullock, L. (2018). The biggest social media fails of 2018. Forbes. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/lilachbullock/2018/11/27/biggest-social-media-fails-2018/#4e4c3bc5518f

Cantabella, M., López, B., Caballero, A., & Muoz, A. (2018). Analysis and evaluation of lecturers’ activity in Learning Management Systems: Subjective and objective perceptions. Interactive Learning Environments, 26(7), 911-923.

Carter, W. (2018). Media marketing strategies university leaders use to increase alumni financial support. Walden University.

Chen, B., & Bryer, T. (2012). Investigating instructional strategies for using social media in formal and informal learning. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(1), 87-104.

Czerkawski, B. (2016). Blending formal and informal learning networks for online learning. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(3), 138-156.

Davis III, C. H., Deil-Amen, R., Rios-Aguilar, C., & González Canché, M. S. (2015). Social media, higher education, and community colleges: A research synthesis and implications for the study of two-year institutions. Community College Journal of Research and Practice, 39(5), 409-422.

de-Marcos, L., Garcia-Lopez, E., & Garcia-Cabot, A. (2016). On the effectiveness of game-like and social approaches in learning: Comparing educational gaming, gamification & social networking. Computers & Education, 95, 99-113.

Dron, J., & Anderson, T. (2014). Teaching crowds: Learning and social media. Edmonton, Canada: Athabasca University Press. Retrieved from http://www.aupress.ca/index.php/books/120235

Friesen, N., & Lowe, S. (2012). The questionable promise of social media for education: Connective learning and the commercial imperative. Journal of Computer Assisted Learning, 28(3), 183-194.

Greenhow, C., & Askari, E. (2017). Learning and teaching with social network sites: A decade of research in K-12 related education. Education and Information Technologies, 22(2), 623-645.

Greenhow, C., & Lewin, C. (2016). Social media and education: Reconceptualizing the boundaries of formal and informal learning. Learning, Media and Technology, 41(1), 6-30.

Gruzd, A., Paulin, D., & Haythornthwaite, C. (2016). Analyzing social media and learning through content and social network analysis: A faceted methodological approach. Journal of Learning Analytics, 3(3), 46-71.

Harari, Y. N. (2018). 21 Lessons for the 21st century. Toronto: Random House.

Hu, S., Gu, J., Liu, H., & Huang, Q. (2017). The moderating role of social media usage in the relationship among multicultural experiences, cultural intelligence, and individual creativity. Information Technology & People, 30(2), 265-281.

Keenan, I. D., Slater, J. D., & Matthan, J. (2018). Social media: Insights for medical education from instructor perceptions and usage. MedEdPublish, 7.

Khatri, C., et al (2015). Social media and internet driven study recruitment: Evaluating a new model for promoting collaborator engagement and participation. PloS One, 10(3), e0118899.

Kimmerle, J., Moskaliuk, J., Oeberst, A., & Cress, U. (2015). Learning and collective knowledge construction with social media: A process-oriented perspective. Educational Psychologist, 50(2), 120-137.

Lewis, S., Pea, R., & Rosen, J. (2010). Beyond participation to co-creation of meaning: Mobile social media in generative learning communities. Social Science Information, 49(3), 351-369.

Lin, Y.-W. (2018). # Delete Facebook is still feeding the beast–but there are ways to overcome surveillance capitalism. Retrieved from https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/26880/1/Lin-Conversation-2018.pdf

Manca, S., & Ranieri, M. (2016a). Facebook and the others. Potentials and obstacles of social media for teaching in higher education. Computers & Education, 95, 216-230.

Manca, S., & Ranieri, M. (2016b). “Yes for sharing, no for teaching!”: Social Media in academic practices. The Internet and Higher Education, 29, 63-74.

Martins, N., & Ungerer, L. M. (2015). Virtual teaching dispositions at a South African open distance learning university. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 171, 929-936

McLuhan, M. (1964). Understanding media: The extensions of man. Toronto: McGraw-Hill.

Moorhead, S. A., Hazlett, D. E., Harrison, L., Carroll, J. K., Irwin, A., & Hoving, C. (2013). A new dimension of health care: systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for health communication. Journal of Medical Internet Research, 15(4), e85.

Nadkarni, A., & Hofmann, S. G. (2012). Why do people use Facebook? Personality and Individual Differences, 52(3), 243-249.

Nagle, J. (2018). Twitter, cyber-violence, and the need for a critical social media literacy in teacher education: A review of the literature. Teaching and Teacher Education, 76, 86-94.

Pangrazio, L. (2016). Reconceptualising critical digital literacy. Discourse: Studies in the cultural politics of education, 37(2), 163-174.

Pariser, E. (2011). The filter bubble. What the Internet is hiding from you. New York: Penguin Group.

Pelton, R. (2018). Say no to the algorithm gods. Medium. Retrieved from https://medium.com/@ryanjpelton/say-no-to-the-algorithm-gods- 747b5a8cebd0

Pimmer, C., Mateescu, M., & Grhbiel, U. (2016). Mobile and ubiquitous learning in higher education settings. A systematic review of empirical studies. Computers in Human Behavior, 63, 490-501.

Ranieri, M., Rosa, A., & Manca, S. (2016). Unlocking the potential of social media for participation, content creation and e-engagement. Students perspectives and empowerment. In E. Brown, A. Krastiva & M. Ranieri (Eds.), E-learning and social media: Education and citizenship for the digital 21st century (pp. 223-248). Charlotte, NC USA: IAP.

Regan, P., Jesse, J., & TalatKhwaja, E. (2018). Big data in education: Developing policy or ethical implementation in the US and Canada. Ottawa: eQuality Project. Retrieved from http://www.equalityproject.ca/wp-content/uploads/2017/05/9-Big-Data-in-Education-Developing-Policy-for-Ethical-Implementation-in-the-US-and-Canada.pdf

Verborgh, R. (2019). Re-centralizing the Web, for good this time. In O. Seneviratne & J. Hendler (Eds.), Linking the world’s information: Tim Berners-Lee’s invention of the World Wide Web. ACM. Retrieved from https://ruben.verborgh.org/articles/redecentralizing-the-web/

Wall, D. S. (2018). How big data feeds big crime. Current History, 117(795), 29-34.

Welch, A. G., Napoleon, L., Hill, B., & Rommell, E. (2014). Virtual Teaching Dispositions Scale (VTDS): A multi-dimensional instrument to assess teaching dispositions in virtual classrooms. Journal of Online Learning and Teaching, 10(3), 446.

Yar, M. (2018). A failure to regulate? The demands and dilemmas of tackling illegal content and behaviour on social media. International Journal of Cybersecurity Intelligence & Cybercrime, 1(1), 5-20.

Zuboff, S. (2015). Big other: Surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. Journal of Information Technology, 30(1), 75-89.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. New York: Public Affairs.

作者简介

特里·安德森(Terry Anderson)博士,加拿大阿萨巴斯卡大学(Athabasca University)(加拿大开放大学)远程教育中心荣休教授,Contact North/Contact Nord机构研究顾问。曾任加拿大远程教育研究所(Canadian Institute for Distance Education Research)所长和加拿大远程教育首席科研教授(Canada Research Chair in Distance Education),曾担任《国际远程开放学习研究评论》(International Review of Research in Open and Distance Learning)期刊主编长达十年之久。安德森教授2015年8月正式荣誉退休。

译者简介

肖俊洪,汕头广播电视大学教授,DistanceEducation(Taylor & Francis)期刊副主编。 https://orcid.org/0000-0002- 5316-2957

责任编辑:韩世梅

网址:社交媒体在高等教育中的应用:挑战与机会 https://mxgxt.com/news/view/172563

相关内容

推广学校官微成作业?高校差一份社交媒体使用指南社交媒体在网络营销推广中的定位

社交媒体名人效应催生新一代科技创业公司

社交媒体知识协作网络中的明星效应和经纪人效应*——来自Wikipedia社交媒体的发现

传媒行业的社交媒体策略与运营.pptx

央视原名嘴白燕升:戏曲教育在现代教育体系中的传承与创新之路

海外社交媒体营销

体育明星的荣耀与挑战背后的故事与启示

社交媒体营销

学会正确运用社交媒体