社交新媒体时代,偶像与粉丝的距离不再遥远?

社交媒体时代,偶像与粉丝的距离跟以前相比发生了变化,粉丝通过各种网络平台能够直接与偶像对话,也可以找到同好并组成趣缘粉丝社群。

01

随着娱乐产业的发展,“养成”作为新的偶像制造模式逐渐被粉丝接受,粉丝既是消费者,又是生产者,粉丝社群的日常活动不仅有分享交流信息,也有共同劳动。

研究人员以偶像粉丝社群为主要研究对象,采用网络民族志、深度访谈等方法,分析偶像粉丝社群的情感劳动基础、劳动特征和影响。

研究者梳理了情感劳动研究进展,分析情感劳动基础,对粉丝个人情感在粉丝社群中凝结,形成情感共同体的过程进行说明。再次,论述粉丝社群的劳动特征和劳动产生的影响。

最后将关注点放在劳动异化,阐述粉丝社群情感劳动的异化以及粉丝的反抗。

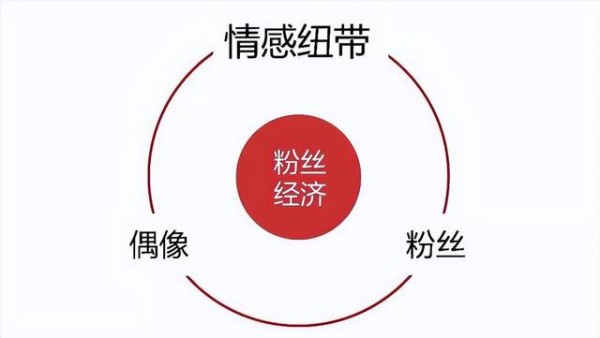

偶像粉丝社群情感劳动,是以情感为驱动的生产性活动,其情感既包含着对偶像的依恋,也有对社群共同体的归属感。

然而,粉丝的主体性并未完全消解,粉丝拥有属于自己的情感,有意识进行情感劳动,并收获了满足感、成就感等积极情感。

虽然大多数时候,他们服从于资本制定的规则,但也会为自身权益抗争,甚至是将情感劳动当作自我增值的途径,存在劳动解放的可能。

依托先进的互联网技术,媒介朝着人性化方向不断发展创新,人们可以借由媒介获取资讯、沟通交流和休闲娱乐。

同时,在网络中,受众的主体性也有显著提升,因此对受众的研究愈发重要。社交媒体时代,作为受众研究的一大分支,“迷文化”、“粉丝文化”研究成为学界和业界的热点。

当前,我国娱乐产业蓬勃发展,覆盖音乐、剧集、电影、综艺、动漫、游戏、短视频/直播等多个领域。

从内容制作、传播运营到内容变现,产业生态日益完善, 形成了出品方、宣传发行方和广告主等多方资本交错的格局。

为实现利益最大化,资本方制定多种商业策略刺激粉丝经济,“偶像练习生”、“创造 101”等养成类选秀节目打造了一批批的“顶流”偶像。

02

耽改网剧《镇魂》《陈情令》的播出反响热烈,演员“一夜爆红”现象层出不穷,娱乐圈中偶像明星竞争白热化。

除了作品,流量也是衡量一个偶像是否当红的重要指标。为了提高曝光度、加强粉丝粘性,偶像明星纷纷入驻微博、绿洲和抖音等社交平台分享生活日常,与粉丝像朋友般交流、相处。

粉丝对偶像的喜爱不再是远远仰望、崇拜,变成了陪伴与守护。受日韩应援文化的影响,社交媒体上,粉丝们因共同喜好集结。

为了提升偶像的影响力,自发地进行打榜、控评、购买杂志和代言的产品,在偶像个人形象和作品的基础上创作,扩大宣传面,其中粉丝不仅付出了金钱,还有凝结着情感的体力劳动。

同时,粉丝这种强大的消费力和劳动力被资本市场利用,成为资本积累和扩张的源泉。

近年来,饭圈女孩成为不可忽视的庞大群体,一方面,粉丝参与文化共创促进了互联网文化繁荣,粉丝经济潜力巨大。

另一方面,饭圈频频“出圈”,各家粉丝通过网络控评、互撕谩骂和造谣攻击争夺话语权,占领网络公共空间,影响正常的传播秩序,非理性特征显现。

由资本推动和控制的粉丝应援不再是单纯的对偶像的守护支持,而是演变为逐利的活动,变味的应援用消费金额衡量粉丝对偶像的喜爱程度,诱导粉丝参与集资打榜,严重影响到未成年人的身心健康。

为此,国家采取了一系列措施进行治理,在清朗行动的背景下,要探讨从粉丝应援到饭圈乱象的成因。

粉丝研究不能局限于一种文化现象或是经济现象考察,而是应该将目光放到更广阔的社会中,将粉丝应援当作劳动进行研究,将粉丝情感纳入思考维度。

研究人员试图明确粉丝的行为动机、劳动过程、劳动体验以及劳动“越界”造成的消极影响,剖析饭圈乱象的深层原因。

通过对粉丝社群的情感劳动的分析给粉丝研究以新的视角,同时丰富情感劳动理论的应用实践,探索该理论可能的发展空间。

03

粉丝文化研究的劳动转向

文化研究学派对受众的研究始于对大众文化的研究,结构主义和文化主义分别从“操纵”和“能动性”角度对大众文化做出理论阐释,这种情况一直持续到“葛兰西转向”前。

葛兰西的文化霸权理论提供了新的文化研究视角,用协商的霸权、抵抗和收编的动态过程代替了单向静态的文化观点。

而后,受众的研究才得到重视。粉丝文化研究者詹金斯提出“参与式文化”,认为受众是具有自主性的群体,而不是只受到被动剥削。

在德赛都的研究基础上,他指出粉丝是最积极、主动的阅读者和消费者,即“文本偷猎者”,粉丝的“偷猎”是一种文化意义上的积极参与。

近年来,粉丝文化研究从粉丝社群、粉丝心理、身份认同、互动仪式到粉丝经济、粉丝群体政治表达等各个方面展开并取得了诸多成果,而驱动粉丝行动的一大因素——情感,也纳入到了研究范围。

有研究者提出“情感经济”这一说法,认为消费者的情感基础是消费行为的推动力。

从心理学角度对“饭圈化”情感进行解读时研究人员认为,粉丝群体对偶像的视听消费本质上都是以情感为基础的消费行为。

然而,仅从消费主义角度诠释粉丝饭圈现象是不完整的,其“参与性”诠释了其以情感为纽带的劳动属性,而随着娱乐产业资本化程度提升,粉丝情感劳动无疑被纳入到娱乐资本的增殖活动当中。

随着数字经济和互联网经济的发展,新型劳动形态出现。政治经济学提出“数字劳动”等核心概念。

意大利学者特拉诺瓦于2000年提出数字经济中的数字劳工概念,将互联网时代的劳动问题定义为“免费劳动”,显示出其生产型活动和被剥削的双重属性。

哈特、奈格里延伸了非物质劳动的概念,提出“情感劳动”,它包括情感的生产,以及对生产过程的控制,得到的产品也是无形的情感,包括轻松、友好、满意、激情,甚至是联结感与归属感。

04

2014年,福克斯对数字劳动做出定义,数字劳动是涉及数字媒体的生产和生产性消费的文化劳动的特定形式,并且强调数字劳动是异化且遭受剥削的劳动。

数字劳工和情感劳动理论为社交媒体中粉丝文化研究开辟了新的视野,弥补了文化研究学派批判性不足的缺陷。

使人们从劳动异化,劳动主体性以及剥削——资本累积的角度去探究粉丝实践。

情感劳动的研究现状

国外关于情感劳动的研究分为两种路径,一是Emotional labor,二是Affective labor,两者的理论来源和意义有所区别,但在国内许多学者都译作“情感劳动”。

国内学者总结国外学者对情感劳动的研究现状时将两种概念进行区分,Emotional labor翻译为情绪劳动,Affective labor 翻译为情感劳动,用以梳理情感劳动的理论资源。

Emotional labor由美国社会学家霍克希尔德提出,通过德尔塔航空空乘人员的实证研究,将情绪劳动定义为“为了报酬,员工管理自己的情绪,并按照组织对面部表情或身体语言的要求来表演。”

他提出两种情绪劳动方式:表层表演和深层表演,其中表层表演是为了满足工作要求而呈现良好面部表情、身体姿态,内心感受并没有改变,深层表演则通过调节内在感受来满足工作需求和外部期待。

并且,他指出员工用情感的压抑交换薪资必然导致情感的异化,产生身份混淆的危机。

Affective labor是由非物质劳动延伸出的概念。哈特、奈格里将非物质劳动分为三种类型,其中情感劳动是涉及情感的生产与控制,并要求人类接触,即身体模式上的劳动。

情感劳动的提出使非物质劳动理论在情感维度得到了扩展,并且哈特和奈格里认为这种情感劳动是具有主观性的。

与霍克希尔德的观点情感最终走向异化的批判不同,Affective labor不是强制性、非自愿的劳动,而是主动地选择并可以在过程中得到认同感的劳动,是具有积极意义的。

网址:社交新媒体时代,偶像与粉丝的距离不再遥远? https://mxgxt.com/news/view/136845

相关内容

新媒体时代偶像明星粉丝的网络社群文化研究新媒:社交媒体让中国粉丝与艺人“权力反转”

林志玲与粉丝互动:打破明星与粉丝间的距离

《2024年 社交媒体时代明星粉丝群体消费行为探讨》范文

杨幂的第一条微博:如何开启了社交媒体时代的偶像营销

爱豆传媒网站最新进展:全新功能上线,用户体验大幅提升,助力粉丝与偶像互动更紧密

景甜与粉丝互动暖心瞬间,这对偶像的影响有多大?

高寒凝:虚拟化的亲密关系——网络时代的偶像工业与偶像粉丝文化

明星社交媒体粉丝运营.pptx

新世代粉丝文化与粉丝经济的社会学思考