【清彩画影教育】米氏云山

前两回文章讲到北宋中期,文坛巨擘苏轼以其绝高的艺术天赋将自身书法、绘画乃至诗文、篆印融于一体,使绘画这一艺术形式逐步发展成为中国传统文化中最具代表性的集大成者。

这其中尤其是以绘画与书法二者之间的融合最为明显,并且深刻地影响了后来中国绘画的发展,使之隐隐成为两个方向。此处,先接着讲苏轼之后北宋画坛的脉络延续与进一步发展。

苏轼是一代文宗,在欧阳修去世之后已然成为北宋文坛领袖。唐宋八大家里宋人共占六席,其中三苏是苏轼的父子兄弟,欧阳修算是苏轼的老师,曾巩和他同年科举考中进士,王安石与其同朝为臣。

就连以一句“ 两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。”流传千古的大词人秦观 和以书法见长,被誉为宋四家之一的黄庭坚,都拜倒在苏轼门下成为“苏门四学士” 之二。苏轼当时的影响力之深,追随者之众,可见一斑。

在苏轼的倡导之下,书画二道快速合流,主要形式表现在更多的高级知识分子将书、画摆在了同等重要的位置,不再仅以书法自娱,而将绘画也作为抒发心声的利器。

这其中最突出的有一位,生性狂放,爱物成颠,对待艺术有一股子“痴”劲。他不仅能在书法上与苏轼齐名,更能在画法上再进一步,形成自己独特的风格,垂范后世。

能与绝世天才苏轼并驾齐驱,当真可谓难得。这一位便是以“癫、狂”著名,被称为“米颠”的米芾。

米芾是奚族后裔。奚族全称库莫奚族,大致在两汉时期由东胡演化而来,属于鲜卑宇文部之后。在盛唐之时融入中华,渐被同化,至宋金以后遂消失无痕。

米芾的祖辈早入华夏,在后周时已做到太师,入北宋后又做到节度使和大将军。米芾从小生活优渥,他母亲阎氏是北宋英宗皇后的娘家人,入宫侍奉宣仁皇后,并为皇子哺乳。皇子长大继位,是为宋神宗,感念乳母恩情,于是对同喝一口奶的米芾照顾有加,让他入朝为官,一生悠游自在,任性而为。

米芾生性浪漫,爱好极多。他酷爱赏石,曾经拜奇石为丈、为兄,当时人笑话他痴迷至此。因为从小游走于皇宫內苑,米芾眼界宽广,鉴赏水平极高。他率先提出了“相石四法”,即“瘦、皱、漏、透”,至今仍然是评定赏石等级的最高标准。

在赏玩石头之余米芾又迷上了各种石砚。他为一块上好端砚不惜当面向宋徽宗讨要,被应允后立刻抱入怀中就走,墨染长袍也毫不在意,惹得徽宗大笑不止。米芾也因爱砚而写就中国第一部《砚史》 ,成为古砚研究的第一人。

而后人看米芾,赞叹更多的还是其书法。只因他的字实在是太好,尤其是行书,俊逸纵放,潇洒绝伦,若单论书法取“势”,米芾可称得上古今第一人。

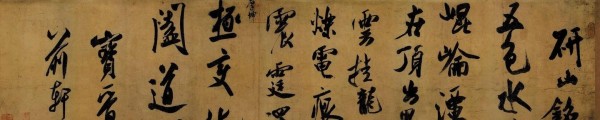

北宋 米芾 《研山铭》 局部 现藏北京故宫博物馆

米芾最早学唐人书法,初唐的欧、褚,中唐的颜真卿对他影响极深。三十岁时,米芾到黄州拜访苏轼,请教书道。苏轼年长米芾十四岁,当时已是文坛领袖,但对这位小兄弟仍然十分热忱,毫不藏私。当下根据其书法特点给予几句提醒,正正切中要义,便如醍醐灌顶,令米芾茅塞顿开。

回去后米芾放下唐书,转而潜心研习魏晋书法,遍寻晋人的古迹法帖。第二年,米芾得到王献之的《中秋帖》后如获至宝,临学不缀,很快书法大进。由此更进一步遍临“二王”,上追“钟、张”, 将晋人书法的韵味融入已身。因为痴迷晋书,米芾将自己的书房也取名为“宝晋斋” 。

二十年后,米芾与苏轼重逢,两人欢欢喜喜,结伴同游。到了一处胜地,旁人请苏轼题字,苏轼道:“有老米在,他写得更好。”米芾忙低头道:“我的字可不如苏公啊。”苏轼拍拍米芾肩膀,笑道:“今日你早已青出入蓝了。”故事到这里本该圆满结束,谁料米芾竟缓缓抬起头来,双眼看天,自言自语道:“知我者莫如苏公也”。。。。。。

从这则趣事中可见米芾书法确已超凡入圣,连苏轼也公认其佳妙,同时也可见米芾内心对自己书法的狂傲与自信。

米芾画山水。说来也怪,他为人狂放不羁,但画风却不似北方荆浩、关仝的大开大阖,也不似中原李成、范宽的气魄雄浑。反而是师从江南董源一路,描绘的是烟雾云山,讲究的是平淡天真。

但米芾毕竟是大书法家,笔上功力超凡,因此画来又与常人不同。他将书法中的“点”作抽象化处理,形成一种一头大、一头小,两端又蕴涵浓淡轻重分别的点。用这种点在纸上错落点染,以此描写烟云笼罩,变幻莫测之景。

这种独创的点染法因为每一个单独的点都有大小弯曲之别,形似茄子,所以被称为“落茄皴”。

这里我们简单回顾一下皴法的发展脉络。

自从五代荆浩始创皴法以来,关仝承接其后,以短促直线为皴。

李成将短促直线改为圆转的曲线,号为“卷云皴”。

范宽以密集线条行笔描写大山气质,称为“雨点皴”。

董源生在江南,以柔韧细密的线条状写水乡土石,如粗麻披散,叫做“披麻皴”。

其弟子巨然稍加改进,以中峰运笔加长线条,遂称为“长披麻皴”。

从以上可以看出,皴法的传承流传有序,各家虽有不同,但都是以线条为主。因为“线”是二维的,兼具长短和方向两个维度,可以表达丰富的山体脉络,深入刻画其中细节。

而米芾的“落茄皴”却是以“点”为主,只有一个维度,表达方式上与“线”便大有差距。但好在米芾熟悉笔性,控笔如神,他以笔头含水蘸墨,落纸成点。所成的点大小参差,浓淡不一,正斜倚靠,重重叠叠,一张图就靠这成千上万的点团聚成画。

这样画出的景物近看时只见一个个的点,尽是笔触,显得粗疏,但远观却是氤氲一片,意境十足。非常适合描绘烟云笼罩、雾气朦胧的水乡景色,具有强烈的写意效果,可谓是世界上最早的“印象派”画作。而西方绘画“印象派”奠基人莫奈还要八百年后才会出现。

米芾书名极盛,在北宋时便已名震书坛,当世独步。他留下了大量的传世书法,其中以《研山铭》和《蜀素帖》为最。但他对于自己的绘画却相当珍视,只作小幅作品,而且从不轻易予人。也许在米芾心底,书法是他向世界展示艺术的利器,绘画则是他一个人自娱身心的乐趣。

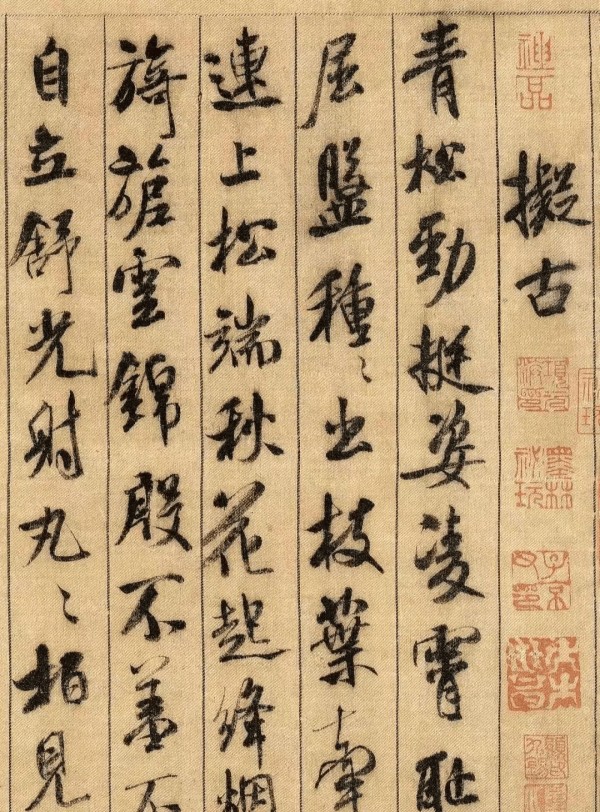

北宋 米芾 《蜀素帖》 局部 全文写在乌丝阑内 被誉为“天下第八行书” 现藏台北故宫博物院

不过这样一来,导致米芾的绘画在北宋时便极少人得见,如今更是真迹无存。幸亏,他还有一个好儿子。

米芾的长子叫做米友仁,他和父亲一样聪颖早慧,家境优渥。北宋时受宋徽宗赏识,南渡后又得宋高宗爱护,得以一生醉心书画,悠游闲适。

米友仁的书法比之父亲则有不如,主要是因为米芾的行书实在是中国书法史上的一座高峰,难以超越。但他于绘画上则能更进一步,将父亲的“点”式皴法发挥到极致,同时再加以变化,在画法与画境上有了新的突破。

米友仁发现即使自己笔性纯熟,笔中兼含水墨,一点下去,纸上干湿浓淡轻重俱全,但仍会在边界处显得过于硬朗。于是他从纸上做文章,将纸先行湿润,然后于将干未干之时着笔。顿时间,纸面上水墨交融,弥漫扩散,自然而然,全无痕迹。整幅图画云蒸霞蔼,烟雾朦胧,真正完美再现了温柔湿润的江南风光。

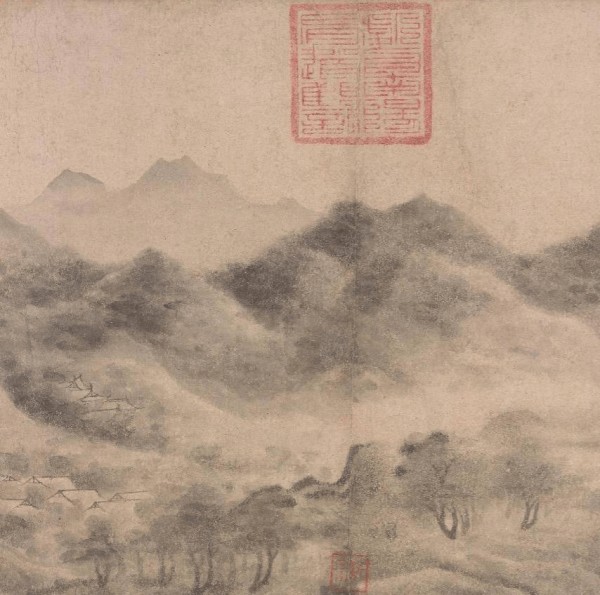

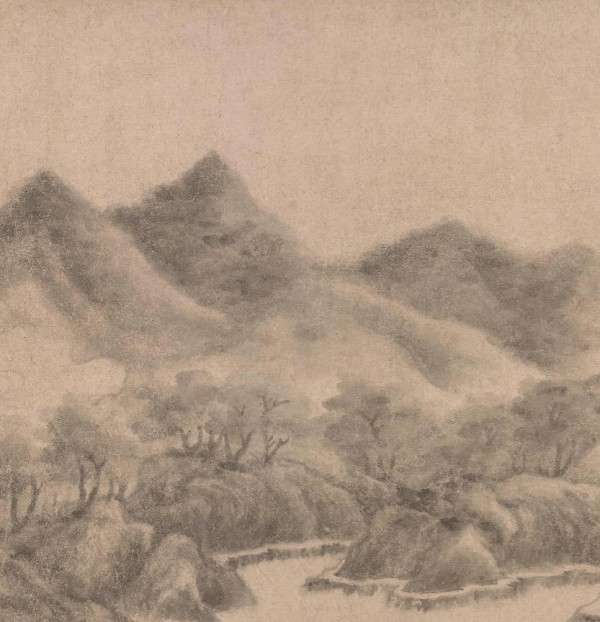

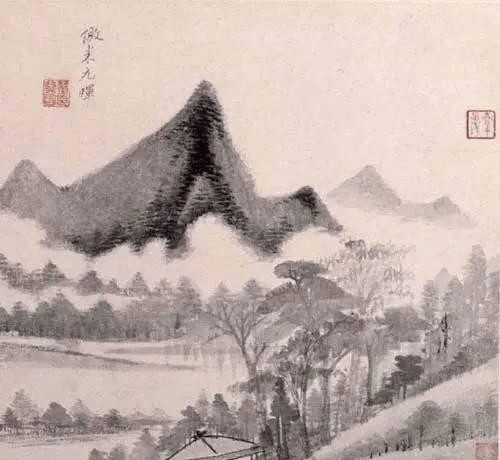

北宋 米友仁 《云山墨戏图》 局部 图中点式皴法尽显氤氲气质

点式皴法经米友仁改进后,赋予了画面更丰富的表现力,后来承继此法者众多。宋朝的高克恭、元四家中的王蒙、明朝的董其昌、清初四僧中的石涛、八大,皆善用点为皴,以画出苍茫葱郁的山川气势。

明 董其昌 点式皴法局部

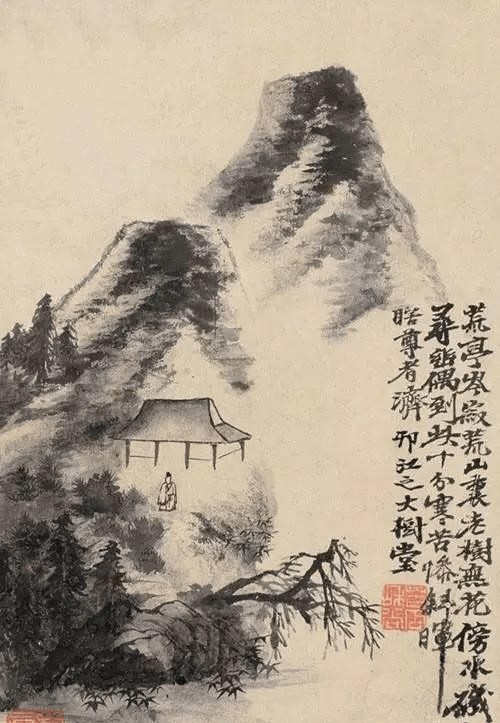

清 石涛 点式皴法局部

米芾一生皆在北宋,儿子米友仁却经历了北宋灭亡,宋室南渡的悲剧。也许正是因为历经过劫难,因此他的人生态度比父亲更为豁达。

米友仁不喜造作,平生真性流露,从容自然。他的画不似父亲只有小幅作品,而是有宽广大气的全景式山水图卷。但画中物象却极其简单,甚至可以说是不着物象,有的只是云烟缭绕,虚实变幻。

而这虚无缥缈的云烟其实正是米友仁心中的意趣,也是他心灵的反映。那画上山川水木中的烟雨晦明实则正是他心中大千世界的生动气韵。米友仁往往喜欢在自己的画上题“墨戏”二字,以笔墨游戏而得人生乐趣,也许正是他的终极追求吧。

北宋 米友仁 《云山墨戏图》

中国绘画上有题款的传统始自苏轼、米芾。画中题款融合了诗词、书法,再加上篆刻,终使绘画成为诗、书、画、印四位一体的艺术极品。但苏、米二人的此类真迹几无存世,而米家嫡传米友仁的画作,要算是目前存世最早,融诗、书、画、印于一体的真迹了。

米友仁心态豁达,乐观长寿,活到八十岁仍精神矍铄,身板硬朗有如少年。他以在艺术上的成就与父亲并称为“大小米”,父子俩独特的点状皴法“落茄皴”也统称为“米点皴”,两人云烟笼罩的山水画风格则被称为“米氏云山”。

晋有“二王”父子,精研书法,尽皆通神并超凡入圣;宋有大小“二米”,兼通书画,以米点皴创米氏云山。

一般来说,历史上有这种艺术世家出现,一定是该艺术门类鼎盛之时。但世间万事万物,盛极而衰乃是规律,登峰造极之日,往往便是危机四伏之时。

书画艺术到了北宋中后期可谓是历史上的一座高峰。书法中的宋四家“苏黄米蔡”皆生于此时;绘画则花鸟画有黄荃、徐熙两家及其后人;人物画有画圣吴道子后的第一人李公麟;山水画更是前有荆关董巨,后有李成、范宽、郭熙、二米;群星荟萃,蔚为壮观。

可便在这艺术鼎盛,文化造极之世,却有一场大祸正自暗暗袭来。大祸弥天,牵连极广,在一定程度上影响了中国艺术的走向,绘画也概莫能外。

网址:【清彩画影教育】米氏云山 https://mxgxt.com/news/view/735911

相关内容

嘿小伙伴们,今天咱们来聊...@王氏教育2D绘画的动态著名华人画家周氏兄弟:芝加哥是画梦开始的地方(2)

那海读画 | 米家书画船

明清山水写生画家之领袖梅清——纪念梅清诞辰400周年(下)

邓加强绘画艺术探微与当下美术教育之思考

客厅山水画之林德坤山水国画鸣泉清音图品赏

刘雨桐山水画作品赏析:山峦俊毓,清新怡人

丹心入墨绘铸时代画卷 ——访青年画家、美术教育家田志刚

试论藏传佛教在云南丽江的传播与发展

李格非:我一生最成功的事就是教育出了李清照