文学史上这些重要关节,为什么常有佛影闪现?

王维、李白、白居易、柳宗元、苏东坡、汤显祖、李卓吾、曹雪芹、龚自珍……这一长串熠熠发光的名字,他们的人生,他们的创作,都与佛教、佛学结缘匪浅;格律诗的产生、意境说的形成、江西诗派的评判、《爱莲说》《岳阳楼记》的解读、金圣叹的小说理论、梁启超的“熏、浸、刺、提”见解,等等,文学史上这些重要关节,无不隐隐有佛影闪现。

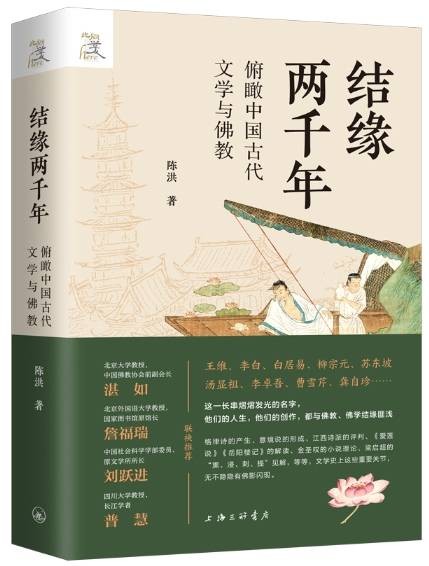

古往今来,佛教与文学之密切关系,实为中国文化与外来文化交流、互鉴、共融的一大成功例证,也是中国思想史、文学史不可忽略的重要内容。学者陈洪的《结缘两千年:俯瞰中国古代文学与佛教》一书,便从文人与佛教僧侣的交往谈起,层层拓展深入,为读者朋友展现佛学与文心的诗情画意。

陈洪/著,上海三联书店

作品选读

佛教与文学的关系,主要通过僧徒与文士的交往而建立。柳宗元指出:

昔之桑门上首(即高僧——今按),好与贤士大夫游。晋宋以来,有道林、道安、远法师、休上人,其所与游,则谢安石、王逸少、习凿齿、谢灵运、鲍照之徒,皆时之选。

而黄宗羲则讲:

唐人之诗大抵多为僧咏……可与言诗,多在僧也。

其实,这种现象并非哪一代所特有。自两晋至晚清,僧俗间酬唱之作充斥于各类诗集,诗翁们与僧徒相游处的轶闻趣事散见于历代的稗史、笔记,可谓不胜枚举。这种交往,多数并非深契于佛理,而是缘于诗文之相投。但也有些诗人诚心皈依莲台,如王维、白居易等。对这种关系,古人评价不一,而以韩愈与柳宗元的争论最有代表性。

韩愈、柳宗元同为古文运动领袖,又都在中唐诗坛别开生面,卓然成家。二人彼此钦重,有很深的交谊。但对于佛教,他们的态度截然相反。柳宗元的亲友长辈多有信佛者,使他自幼便受熏染,自称“知释氏之道且久”。后遭贬谪,心灰意冷,越发留意于空门,而困顿中,委实得到不少僧人的敬重、爱护,更增进了他与僧人间的友谊。韩愈恰恰相反,一生“志与僧法为敌”(汤用彤语),为反佛几乎送掉性命,深为后世儒生所叹服,有“蹂释老于无人之境”的赞语(皮日休语)。于是乎,两个朋友间的争论便不可避免了。

贞元十九年,韩柳同在京城长安为官。柳宗元的旧识文畅和尚找上门来,自称将游历东南,临行请诗坛名流们赋送别之作。柳欣然命笔,并代向韩愈说项,请韩也来凑趣,当时为文畅作诗的有权德舆、白居易、吕温、张祜等,号称“得所序诗累百余篇”。大约是盛情难却吧,韩也写了一篇《送浮屠文畅师序》。数年后,他在《送文畅师北游》中形容文畅求序的情状,完全是一派居高临下、教导训诲的姿态。此事虽未在韩柳间爆发争论,但分歧已是显而易见。

数年后,柳宗元谪居永州,有隐逸之士元集虚来访。柳为其作《送元十八山人南游序》,肯定了他贯通三教的努力,并含蓄地批评了对佛教“怪骇舛逆”的“学者”。韩愈见到这篇序文,大不以为然,便写信责备柳。柳宗元不肯接受指责,借《送僧浩初序》作半公开的答复。

又过了十年左右,韩愈诗中重提此事。他贬潮州路上遇到元集虚,赠诗云:“吾友柳子厚,其人艺且贤。吾未识子时,已览赠子篇。”“赠子篇”即指柳《送元十八山人南游序》。看来,当年柳宗元的直言抗辩并没有影响二人的友谊,但也没有改变各自对佛教、僧徒的态度。

柳宗元在永州、柳州时,均与僧人关系密切。他以待罪之身安置永州,初到时无处居住,只好借居于古庙龙兴寺,一住数年。这期间,与住持重巽结下了友谊。重巽是天台宗中兴名僧湛然的再传弟子,兼修禅、净,佛学上有很深的造诣,被柳宗元推崇为“楚之南”的第一人。重巽给柳以各方面的照顾,柳宗元也很尊敬他。柳宗元居住的西厢房原来光线较暗,便在西墙开了一扇窗,室中顿见光明。他为此作《永州龙兴寺西轩记》送给重巽,借题发挥,表示愿意借助佛理打开心灵之窗。重巽自采新茶送给柳宗元,柳作诗感谢云:

芳丛翳湘竹,零露凝清华。

复此雪山客,晨朝掇灵芽。

蒸烟俯石濑,咫尺凌丹崖。

圆方丽奇色,圭璧无纤瑕。

呼儿爨金鼎,余馥延幽遐。

涤虑发真照,还源荡昏邪。

犹同甘露饭,佛事熏毗耶。

咄此蓬瀛侣,无乃贵流霞。

诗中描写重巽采茶的形象,超尘脱俗如在仙境。“甘露饭”则用《维摩诘经》的典故:佛以满钵饭与维摩诘,饭香普熏毗耶离城,以及三千大千世界。柳宗元这样写,既赞美了重巽茶叶之非凡品,又暗示自己与他的友谊建立在深契佛理的基础上。

在永州,与柳宗元交往的僧人还有浩初、文约、元暠、文郁、琛上人等,其中特别应该提出的是浩初。浩初是衡山龙安寺如海禅师的弟子,元和三年到永州为其师向柳宗元求写碑文,柳写下那篇著名的《送僧浩初序》。后柳宗元为他赋诗二首,其一为《浩初上人见贻绝句欲登仙人山因以酬之》:

珠树玲珑隔翠微,病来方外事多违。

仙山不属分符客,一任凌空锡杖飞。

其二为《与浩初上人同看山寄京华亲故》:

海畔尖山似剑铓,秋来处处割愁肠。

若为化得身千亿,散上峰头望故乡。

飞锡、化身,都是佛门用语。二诗借佛典而抒情写意,圆融无痕,历来为论者称道。

韩愈虽然以辟佛著称于世,但也不免与僧人交游。他与柳宗元的区别在于交游的目的与态度。《韩昌黎集》中赠诗往来的僧人有文畅、澄观、惠师、灵师等七人,所赠诗多有训诫的味道。另外还有《送高闲上人序》等文章,也有劝其“反正”意思。而贾岛本为僧人(法号无本),后还俗参加科举,原因之一就是与韩愈交游受到了影响。然而,尽管如此,韩愈还是因与僧人的游处受到批评。他被贬潮州时结识了僧人大颠。大颠俗姓杨,初居于罗浮山,后为潮州灵山住持。韩愈因潮州地方偏僻,寂寞无友,便召与相谈。结果流言纷纷,以致他不得不专门作文“辟谣”:

有人传愈近少信奉释氏者,此传者之妄也。潮州时有一老僧,号大颠,颇聪明,识道理。远地无可与语者,故自山召至州郭,留十数日,实能外形骸,以理自胜,不为事物侵乱。与之语,虽不尽解,要且自胸中无滞碍。以为难得,因与来往。及祭神至海上,遂造其庐,及来袁州,留衣服为别,乃人之情,非崇信其法,求福田利益也。

但这并没有使流言平息下去,反而越演越烈,后来又有《与大颠第一书》《第二书》《第三书》流传世间。信的内容和《与孟简书》的自述差不太多,大意称穷居僻壤,寂寞愁闷,请大颠破除畛域偏见,过往一谈。千余年来。关于这几封信的真伪,聚讼纷纭,欧阳修、苏东坡、朱熹、杨慎、胡应麟等都参与到争论之中,迄今仍是未了公案。有的说是僧人伪造,败坏韩愈名声;有的说是韩愈自为,白璧微瑕。与此公案相关,《五灯会元》又有韩愈同大颠谈禅的记载。一次是韩愈问大颠年纪,大颠先后以举数珠、叩齿作答,愈终不解。另一次是韩愈请教治州方略,大颠默然。愈不解,侍者敲击禅床三下,说:“先以定动,后以智拔。”韩愈得悟,大叹服。这似乎可断作黠僧所造。但这些事的真伪并无关紧要。因为韩愈自己没有否认与大颠的往来,而且明白称赞其“能外形骸,以理自胜”。况且统观韩愈一生,他虽站在维护儒学道统的立场猛烈抨击佛教,但与僧人往来还基本是友好的,有时甚至很尊敬对方。

大颠之外,他对颖师的琴艺也佩服之至,在《听颖师弹琴》中写道:“嗟余有两耳,未省听丝篁。自闻颖师琴,起坐在一旁。推手遽止之,湿衣泪滂滂。颖乎尔诚能,无以冰炭置我肠。”极力渲染自己受到的感情震荡。以致后世腐儒不能理解,认为韩愈此诗为捧场之虚套。

要之,从韩愈、柳宗元的争论以及各自与僧人交游的情况看,至少可以得到三点启发:

1、文士与僧众的交游是很普遍的现象。文畅南游便向近百名诗人索稿,辟佛如韩愈者亦不免于往来,柳宗元贬谪时栖身于僧舍,如是等等,都可见一时之风气。

2、诗人们身处逆境时与僧人往来尤多。这一方面由于自身情绪低落,失望颓丧而容易接受佛理,另一方面也因为僧众与世俗利害关系疏远,炎凉之态较轻,正如柳宗元所讲:“凡为其道者(指出家为僧——今按),不爱官,不争能,乐山水而嗜闲安者为多。吾病世之逐逐然唯印组为务以相轧也,则舍是其焉从?吾之好与浮图游以此。”

3、僧侣中确有重交谊、有识见者,在诗人困窘时给予安慰,甚至千里相访,不以炎凉易态,与俗世成明显对比,从而获得了诗人们的尊敬(当然,并不是没有相反的情况,如上述之文畅就好名近俗,简直有“打抽丰”之嫌)。

网址:文学史上这些重要关节,为什么常有佛影闪现? https://mxgxt.com/news/view/733460

相关内容

明星学佛的关键是要有正信的佛教王以太和王闪火什么关系 王以太为什么要用闪火当艺名

慧海慈航:惟觉长老——学佛的人为什么要吃素

文学史,电影史,文化史:20世纪美国人文学科变迁的概述和思考

电影星光闪耀影史上最神秘的角色设定

常州重阳节有什么风俗?

伟大的佛陀与瑜伽有什么关系?

念佛为什么要诵地藏经

王阳明的心学与佛学和儒学等到底什么关系?为何心学在日本发达

为什么中国人把春节看作是最重要的节日?