写小说的诗人谷禾:如果那只叫皮皮的狗生活在都市

原标题:写小说的诗人谷禾:如果那只叫皮皮的狗生活在都市

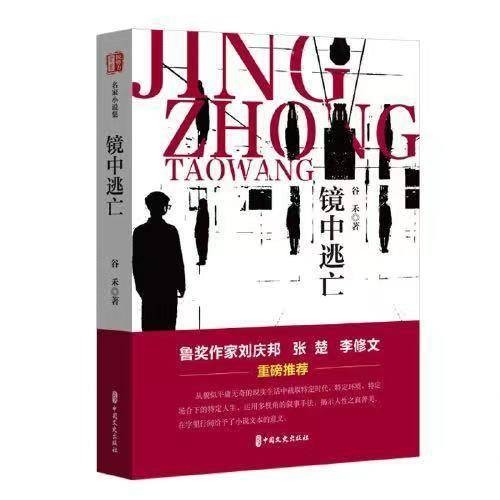

好像从哪里读到过一句话:诗人写小说,小说也是诗。抱着一种好奇的心态,读完了诗人谷禾写的小说集子《镜中逃亡》,我以为前面的那句话是不对的。诗人写的诗是诗,小说是小说,这两者之间,界限是分明的。

这些年,谷禾作为诗人活跃在中国诗坛上,他还是一些诗歌活动幕后的积极推动者,南下北上,东来西往,总能看见他忙碌的身影。我第一次见到谷禾真人是在四川李庄的一个活动上,眼前的谷禾十分高大,黑黑的,一眼就是南方人印象中的那种像大树般挺拔的北方人,而且看着质朴谦和宽厚,话也不多。多年的文学编辑工作,使他看起来整个人有种很为他人着想的服务精神,是个有温度的人,又不使人尴尬,因为他好像本来就那样,不是装出来的刻意,让人觉得安心稳妥,这与诗人的刻板印象似乎不太吻合——不是说诗人不好,好像大伙儿印象中,但凡诗人总表现得超有个性,总会张扬一点。但谷禾身上看不出这种“诗人气质”,他是温和地收敛着的,等读完他的小说后才联想到:这不是诗人气质,这或许就是小说的气质吧。

谷禾在故乡。

跟谷禾在不同场合相处过几次后,忽然又冒出一个念头来:金庸小说里的郭靖,是否就该长成谷禾的样子,而不是黄日华的样子,黄日华长得太清秀了,谷禾要大地调性得多。

谷禾生于1967年,河南人,那个时代,千军万马过独木桥,一个乡村少年从乡村一路到北京的路径,基本上就是标准化的高考路线图,这是那个时代千万乡土中国的年轻人的必由之路。但是谷禾的路径和那个年代前后出生的很多60后、70后的“天之骄子”相比,属于“非典型”。

“我是改开后第一届从初中招生的中等师范毕业。然后回了乡镇教书,2000年扔了一切来京漂的,先在鲁迅文学院,2005年末又去了十月杂志。”他说。

和他的路径类似的河南女作家梁鸿和乔叶,都生于1970年代,比谷禾小几岁,如今都在京城生活和写作。乔叶和梁鸿也是师专毕业,也做过乡村教师。他们每个人都有一部奋斗史,合起来又可以是一幅文学群像——中原文学青年中的出类拔萃者,一路从乡村走向都市,走进了更小的那条以文学自我实现之路。在他们的笔下,少不了对乡村的来处,对故乡既带着浓重情感,又有客观观察的书写。无论是以虚构还是非虚构,以梁庄、宝水,还是谷禾诗和小说中的“周庄”之名,他们都摊开了乡土中国的一部分给这个时代,给不同地域里的大众。

作为一名60后乡村出生的人,谷禾觉得自己是幸运的。他爷爷那辈,家里还有不少田地,后来家里因为成分不好就一直受欺负。谷禾说:“好在都过去了。我们家我这辈的男孩子都考了大学。”

谷禾是农历端午节那天的生日。端午节前后,中国民间认为往往是蛇虫出没的节令。

“我小的时候,我爹端午节抓过一条蛇,泡的酒呢说可以解各种皮肤的毒,我记得多年之后村里人还去我家借用。不过,那天抓的蛇如果刚吃了蟾蜍,泡酒才是最顶级的,只是很难抓到。”多年后他跟我说起这一乡村生活场景。

在北京生活了20年以上的他,依然会将目光投向他的故乡乡村,乡村的当下生态,乡村的盛与衰,依然是他无论作为诗人还是作家、文学编辑持久关注的。

在读完谷禾的小说集《镜中逃亡》后,谷禾告诉我,他的第二本小说集今年年底前后又将出版。同时,我又读到了他发表在《山花》上的新的诗作:组诗《虚构者》。虚构,不正是小说的本色?而我确实从他的诗中,又读出了小说的叙事味道。

他虚构了什么?他写道:

虚构了一声雪。

虚构了一场盛大的爱情。

虚构一场征战。

以及虚构一个鸡蛋。

当然不止这些。从《镜中逃亡》我们看到,谷禾虚构了14个故事,他从日常生活切入,在城市与乡村之间腾挪,在人与动物之间不断关怀,他的小说风格既是质朴的,讲故事的,有情感渗透的,又是实验性的,后现代的,隐喻性的。谷禾说他喜欢花样翻新地构造和讲述小说的故事,这可能和他的双子座性格有关。

我最喜欢其中的写狗狗的《皮皮》,读完《皮皮》,我为一只乡村狗的一生默哀,也仿佛看见了城与乡对生命态度的深深鸿沟。皮皮的命运,是狗生,也是人生。皮皮是狗,也是人,一个农村人。万物草木皆有生命,皆有悲喜,只是你看得见和看不见而已。树尤如此,人何以堪。我甚至久久不能平复那种对生命的感喟,想象《皮皮》的故事如有一个第六代以后的新普导演改编成电影,会是一部怎样的电影?

一个男人活到了五六十,除了作家和诗人身份,还可能是一个儿子,一个父亲,一个丈夫,一个单位或公司里的职业人,一个朋友,有几重的“我”,但如果回归到纯粹的作家身份,那么就像谷禾所写的:只余下一纸一笔。

以下,是记者与诗人、作家谷禾的对话——

2011年,谷禾(右)与诗人朋友们。

【当诗人写起小说】

记者:好的小说不在于长短,《镜中逃亡》里的小说都不长,却也包罗万象,你编排这个小说集时有没有内在的逻辑或整体上的考虑?为什么书名是《镜中逃亡》,这个书名的意象似乎比较现代派,但书中一半以上的篇幅可以说是乡土文学?为什么把同名小说《镜中逃亡》放在首篇?

谷禾:集子的编排和书名都是出版社自主完成的。责编老师比较喜欢这一篇,另外也可能更多出于对市场的考量,希望能由此激起读者的一点好奇心,又或者想让这个集子不至于开篇就那么土里土气。总之是难为了他们,也几次感谢本书的出版者中国文史出版社给了我这本书寻找读者的机会。

记者:写诗和写小说,哪个更早?诗人谷禾好像比写小说的谷禾更为人所知,那么你为什么会写起小说来了呢,是诗歌还不够表达的吗?

谷禾:最初写诗是20世纪80年代末的事儿,当时我还在老家一所乡镇中学教书,工作之外,基本上无所事事。暑假后,学校来了新毕业的同事,住到了我相邻的宿舍。新同事曾是大学校园诗人,到岗后忙于恋爱和个人事项,频繁来往于学校和县城之间,私人订阅的《诗歌报》《星星》等报刊就被收发室送给了我代收,也顺理成章地被我先睹为快了,后来开始模仿着写。二十多年后,我成了资深写作者,他则做了老家大市的中心医院党委书记,有点阴差阳错的意思。我写小说要晚十多年,随着人生阅历的积淀,我发现有些东西的表达需要更合适的形式来承载,就想到了小说。新世纪最初三年,主要精力都转到了小说写作上。我的小说处女作《失踪的针头》发在《青年文学》上。多年以后,遇到当时的编辑陈锟兄,他竟然又把那个小说完整地重述了一遍,太不可思议了。我用一天半时间完成的第一个中篇小说《1976年的黑白电视》在《清明》发表后,被《北京文学》(选刊版)头条转载,林斤澜先生还写了热情洋溢的千余字推荐短评。这些都是陈年往事,在当时却给了我很大的信心。

记者:据说诗人写小说有语言优势,你认为有这回事吗?

谷禾:对于你提到的诗人写小说有语言优势的说法,我觉得最多也就“莫须有”吧,我可从没见到蒲宁或帕斯捷尔纳克对比托尔斯泰有丝毫的语言优势。但也许因为诗歌语言天生的抒情属性吧,在我后来再回来写诗时,发现几年的小说写作历练,让我诗歌的叙事能力和表达的准确度都有了质的提高。我觉得在最高的境界里,所有的艺术形式都是相通的,也许恰恰是小说写作练习成就了我的诗歌写作呢。

记者:从创作时间来说,你的诗歌和小说创作的时期其实很少“并轨”?

谷禾:新世纪最初三年我把主要精力转移到了小说写作上的另一层意思,就是之后我又回到了更执着的诗歌写作上,小说写作变得异常疏懒,两三年才有一篇,到了几乎荒废的地步。所以,你读这些小说,能明显感觉到写作的时间跨度确实有些沧桑,好在每一篇小说都相对独立,还不至于觉得荒诞。另外,过了这多年,这些小说还能读,我已经很欣慰了。

记者:你平时会读一些什么书?你在文学期刊工作,作为编辑的训练跟写小说有关系吗?金宇澄在《上海文学》当编辑几十年,他自己的《繁花》横空出世,他写上海。谷禾你心目中的自己的小说版图会是怎样的,是否还会某个区域一直以小说的方式写下去?

谷禾:人的阅读兴趣关乎年龄和个人经历,是个动态过程。譬如,我定位自己首先是一诗歌写作者,但这也不代表我的阅读只和诗歌有关,实际上,诗歌阅读只占我全部阅读的五分之一左右吧,非诗歌文学的、历史的、人文的、前沿科学的等等才是我阅读的主要场域。即使在工作之内,花在诗歌编辑业务上的阅读时间也远小于小说散文和杂志社的其他事务的消耗。我是阅读的杂食性动物和工作的杂家。人这辈子搞明白一件事已经不容易了,我近乎偏执的要把自己努力修炼成一个好的诗人,在小说写作上,我只是一个票友,但有足够的兴趣坚持下去,当然也希望写出自己独有的方寸之地来。

记者:你为什么选择了短篇小说?《你揍我的时候为什么脸上带着笑》这篇就标题就很特别,也很短,你写短篇有没有受国外哪位小说家的影响?似乎总在规矩地讲故事、游戏地讲故事、实验性地讲故事中跳来跳去。那你认为什么样的小说是好小说呢?

谷禾:我也写过长篇的。非典那年吧,被封控在家里,我以枪手的身份,用一个月时间完成了一部20万字的小说,几乎被自己写吐了,之后就再也没有写长篇的欲望了。其实单就篇幅而论,短篇小说反而不易写好,万字左右的篇幅内,你对小说结构、故事、人物、情节、细节、语言、叙事,甚至声调等的把控,都暴露无遗,作家的所长和所短都无限放大。当然,从劳动量来说,短篇写作比长篇还是轻松太多,不知道是否因为这个,作家写作大多选择了从短篇启程。

我喜欢写短篇小说的乔伊斯、福克纳、马尔克斯、辛格、鲁尔福、博尔赫斯、卡夫卡、卡佛、苏童等人。或者干脆说,乔伊斯的《都柏林人》就是我小说写作的引路者,直到现在,这本书仍然是我的枕边书。关于好小说的标准问题,不同的写作者有着不小的认知差异,很难用几句话进行概括,我觉得共识的标准是由文学史上的经典作品构成的,也可以说,那些经典的作品就是好小说的具体标准,它们在小说的星空里熠熠生辉。

记者:你觉得六零后作家身上有没有什么相似之处,他们跟时代的关系会比九零后作家跟时代的关系更紧密吗?

谷禾:不唯六十年代,每个大的代际的作家身上都有共性的部分,这更多是来自时代的影响和焦虑所致,当然也不缺少特立独行者。不过,这种共性是好是坏可以另当别论。单就短篇小说写作来看,六零后显然已经不是写作的主力群体,这从当下的期刊发表和图书出版方面很容易看得出来,所以我也在不同场合提出杂志社要把关注重点转移到更年轻的作家群体上去。在当下,六零后已过了知天命的年龄,这个天命是时代和文学本身赋予自己的使命,而不该是其他文学之外的东西。

顺便多说一句,我也注意到了九零后写作者们对科幻的格外关注,我不知道这是源于他们有了超越前辈的知识积淀、宽广视野或者人类意识等等,还是某种不得已的对自我置身现实的回避。对此我有一种杞人忧天的疑虑。

谷禾,2023年在浙江松阳杨家堂村,和一只乡下狗。

【皮皮:一只狗、三代人,与无数村庄命运的隐喻】

记者:你的小说很多篇合起来看,是一幅乡村现代化进程的“拼贴”,《皮皮》通过一只乡村的狗来写乡村生存和生活方式,你小说中写道乡下的狗和城里的狗是很不同的,皮皮也是一条“忠犬”,但下场如此凄凉,看了心惊,这个小说我觉得很高明,就是以狗来写人的处境,《皮皮》你有意识地要放一个很大的寓言在里面吗?

谷禾:我喜欢你说的拼贴这个词,其实作家的全部写作,又何尝不是把自己的记忆和想象分割了之后的再拼贴呢?

单说《皮皮》这个小说吧,它的灵感来自于我父亲养的一条狗,除了第一次回老家曾经汹汹的对我吠叫,后来再回去,它就变成了我的跟班,每天跟着我在村子里串来串去,还不时回怼着对我露出凶相的同类。皮皮的故事几乎是它的全部故事。父亲还在夜半此起彼伏的狗吠声中对我感慨,如今村子里真的是狗比人更多了。我觉得这一方面反映了当下乡村空心化的现实,一方面也是无数村庄命运的隐喻。对于老家村子里农民来说,狗和猪马牛羊一样,从来难得主人的特殊恩宠,而是一生都扮演着主人及其家庭护卫者的角色,所以也不可能死后享受哀荣。你所言的凄凉,就是皮皮们真实的命运写照,它也像极了蝼蚁般活着的村人的命运。

记者:《皮皮》这个小说信息量挺大的,对待狗事,不仅有城与乡的观念差异,也有两代人、甚至三代人之间的很大的差异,我的父母是一代,我是夹在中间的,连结着城与乡的,我女儿已经是完全的城里人了,即便第二代的桥还在,但父辈与女儿辈的各种观念似乎已经背离,越来越不可调和了?

谷禾:无论在小说中还是现实中,三代人对世界和事物的认知肯定已经发生了天翻地覆的变化。作为第三代人的女儿,早已远离了需要皮皮们来守护安全的环境,对动物的豢养完全变成了情感的陪伴和治愈,换句话说,动物已经不仅是动物。这与祖辈都生活在淮河平原深处的母亲显然有着认知的不同。不是说皮皮们没有陪伴的能力,而是说对老人来说,不管多么忠诚,它们终究只是功能性的动物,而不可能被作为家庭成员去对待。皮皮的命运也是生活中我父母养的那条狗狗的真实命运。我能理解母亲的做法,也能理解女儿的不解和愤怒。如果在老家,我相信自己能说服母亲,但坦白地讲,让祖孙两代人在这件事情上互相理解确实有难度。

记者:你的诗歌里有《周庄传》,《镜中逃亡》的小说集中,我们也多次看到了“周庄”,这个周庄是你河南故乡乡村的缩影吗,你自上大学后就离开了农村去城市一直至今,但你的创作主场却似乎一直还在乡村,你的诗和小说都一再以书写“周庄”,还有“梨花镇”,是这样吗?有原型吗,原型是哪里?我们从河南走出去的作家笔下,看到了梁庄,看到了宝水,“周庄”对你又是一份个体的文学经验,那么它独特在哪儿呢?

谷禾:《周庄传》作为近千行的长诗,其实包含了我诗歌写作的某种雄心。这首诗在《作家》发表的时候,我特意做了“非虚构长诗”的标注,细心地读者,能从这首诗里看到淮河平原腹地一座普通村庄近七十年的命运沉浮和历史烟云,这个不仅是它搬空了原来的土地,挪到了另一片田野上的缓慢变化,而是事关村子里无数个家庭和更多生命个体的命运遭际,对外面的世界来说,他们可能只是蝼蚁,但对周庄来说,他们的生老病死就是时代的见证。所以,我诗歌里的周庄,是特殊的这一个,也是万户千村。

《镜中逃亡》里“梨花镇”和“周庄”则有更多虚构成分,尽管我闭着眼睛,也能看清它们的内部结构和从每一扇门楣后浮出的脸孔。有种说法,写作者在十八岁之前几乎已经完成了写作资源积累,之后的写作就是对这些资源的打捞、编码和重构。我相信每个写作者都有自己的“梁庄”,这个“梁庄”也是都柏林市、约克纳帕塔法县、马孔多镇、米格尔街,或者周庄,它们的不同,在于融合了作家的独特记忆和个体经验和地方性的背景,也融合了作家的世界观和方法论。

记者:你怎么看都市小说和乡土小说?两者有明确的分野吗?你们60后作家很多都有乡村和城市的双重生活经验,就你而言,父母还在河南农村老家,你更偏向写乡村经验吗?

谷禾:作为读者,我们读外国小说的时候,很少去刻意区分都市或者乡土题材。我记得铁凝说过,小说写作是为了要厘清人与人之间的关系的(大意),置身于场境、事件、故事的人物才是小说的核心。没有人把雷蒙德·卡佛当成城市小说家,就像没有人只把威廉·特雷弗当成乡土小说家一样,至于马尔克斯等人,恐怕就更没法归类了。专业的读者不会根据小说的生发背景去选择自己的阅读。但在现实生活中,期刊和出版社对这方面却不乏考量,作为从业者,我相信那是因为作品本身还不够完美。之于我,尽管已在京生活和工作了25年,但至今最熟悉和关注的还是生活在村子里的那些人,以及他们星散在山南水北的后人。若干时间过去,其中的很多人,已经成为我如今的左邻右舍和大街小巷里人影匆忙的芸芸众生。

对了,我的另一本小说集《大鱼》年底左右也会出版,这是一部只包含了七个中篇的集子,被聚焦的人们大多已经来在了如今的工厂和城区,你第一眼看上去,他们已经与“城里人”没有区别,但细看其举手投足,仍然不时流露出顽强的乡村底色。我希望能够通过对他们生存和命运的书写和呈现,能够留下对这个时代的记录和见证。这也是我的诗歌写作一直坚持和追求的。

谷禾在云南。

【女性关注、性别意识和成长小说】

记者:从《镜中逃亡》和《挂在墙上的小鱼》两篇来看,你或许也是一名女性主义者,这有一点点让人惊奇。是这样吗?我更喜欢“小鱼”这篇,小鱼身上背负着很多从农村出来女性打工者的命运,你干脆就以小鱼的手、眼睛、腿、乳房、身体来作为章节,以女性的身体性来呈现命运感,你似乎对乡村到都市里求生的女性的命运有深切关注?还有一个问题,是否有女儿的作家更容易成为女性主义者?

谷禾:你提到的两篇小说都有生活里的影子。《镜中逃亡》的故事源自我我一位老同学的遭际,我至今还能回忆起她一边讲述,一边泣不成声的样子。但如果你照搬到小说里,就有贩卖别人隐私的嫌疑了。小说写完后,我是给了老同学看过的,她责怪我把她“写成神经质”了,我只好反复向她解释,小说不等于现实,而是对现实的剥离和再造,小说中的人物只是有她的影子,因为遭际不同,命运走向也发生了改变,并非我夸大其词了。《挂在墙上的小鱼》的主人公经历来自另我一个辍学的学生,小说的结构和写法则借鉴了我读过的一篇美国还是加拿大的小说如今实在记不起了。我写这个小说的过程中是没有信心的,一边写一边怀疑人物故事是不是太滥俗了,一直写至“我看见女孩小鱼慢慢地从照片上站了起来,我的鼻子似乎已经闻见了她肉体的鲜活气息,她回眸一笑,转身走向门外,我追出去看时,却早不见了小鱼的身影。我的耳朵里轰鸣着着杂沓的脚步,我知道,那是数不清的小鱼在茫茫人海里浪游的声音”的结尾,才生出总算没有写废掉的庆幸。如果你翻完了这本书,会发现我更喜欢花样翻新地构造和讲述小说的故事,这可能和我的双子座性格有关,也可能因为我更认同自《包法利夫人》发轫的现代小说叙事观念,至于你提到的关注对象的性别问题,我不能确定自己有特别的偏好,我只能说,我对所有有特点的人物及其命运都有一探究竟的兴趣。

记者:我从《镜中逃亡》的另外几个短篇中,还看到了关于性别意识,性启蒙、暗恋等的书写,譬如《轻轻飞起来》里的男孩,名字就叫男孩,很有意味,男孩和花枝的故事似乎有《西西里的美丽传说》的影子,每一个男人也都是从男孩成长的,你还写了《少年和羊》,是否可以说,一个成熟的男作家也无法绕过童年和少年的成长经历作为书写对象?

谷禾:朱佩塞·托纳多雷的电影《西西里的美丽传说》把玛莲娜的美丽树为了一座丰碑,或者说玛莲娜的存在就是整个西西里岛芸芸众生的镜子,让每一个人照出了内心的渺小和肮脏。《轻轻飞起来》这个小说的主题则简单得多,就是男孩李雷的性别意识的觉醒,他和花枝的互相走近,更多是两个孤独的人的互相寻找和吸引,花枝深爱的男人独自出走异乡,她被父亲逼着嫁给了并不爱的丈夫,她希望找到一个安全的倾诉对象,孤独的男孩李雷恰好扮演了这个角色,并在花枝不幸遭遇车祸死亡的过程中生发了男性意识的觉醒。小说和电影有不一样的主题,相同的只是以孩子作为叙事主体的儿童视角。成长小说一直是小说写作的重要主题之一,可能每个作家都有或多或少的涉及,我想说,任何对成长的书写,其关注也必然带着成人的反思和作家的不同立场,其意义才不唯指向童年。

谷禾,诗歌和小说写作者,1967年6月出生于河南农村。著有《鲜花宁静》《坐一辆拖拉机去耶路撒冷》《北运河书》《世界的每一个早晨》《黑棉花,白棉花》《镜中逃亡》等多种。现供职于北京出版集团。

(来源:潮新闻 作者:张瑾华)

责任编辑:

网址:写小说的诗人谷禾:如果那只叫皮皮的狗生活在都市 https://mxgxt.com/news/view/3900

相关内容

读创诵读(母亲节)|《妈妈的小名只叫一个字》《母亲在风中生火的情景》(作者:高凯)温宿县小学生体验皮影非遗文化

文学照亮劳动的人

每个人都是他自己的家乡

谷雨:雨生百谷,万物逢时

以小视角书写大世界——读刘宣诗集《尘世的雪》|品读

如果纯爱有名字,那一定叫胡彬

《一千种绿,一万种蓝》:蔓延于战争的爱情哀歌

写长篇小说,是我为自己设置的挑战

唐代诗人是这样用诗篇描写南方天气的