摘要

从商业经济到社会公益,粉丝社群呈现的超强行动力和影响力引发社会和学界的关注。既有研究往往将粉丝社区、社群、组织等概念混为一谈, 从个体意见领袖或社群外部的视角解读粉丝的情感劳动, 一定程度上忽视了组织视角的情感劳动过程。因此, 基于对A 明星全国粉丝后援会的参与式观察和深度访谈,研究发现,在媒介、政策、文化等变迁中,后援会管理层与成员通过文化资本、情感等因素的交互架构生成了“饭圈”的组织化运作。一方面,管理层为促使粉丝情感劳动组织化,发展出圈层化、规范化、制度化三种整合策略;另一方面, 成员通过自我进化、关系建构、反叛三种策略表现出对后援会的迎合或抵抗。深入挖掘粉丝组织内部的运转与劳动过程, 不仅可以深入理解数字时代青年亚文化社群的组织实践,为“饭圈”乱象治理提供新的思路,也对虚拟组织的运转和维系具有重要借鉴意义。

关键词

粉丝社群;情感劳动;组织化;后援会在社交媒体和平台资本的赋权背景下,粉丝社群愈发组织化、结构化(赵丽瑾,2020),粉丝集体实践也愈发规模化、统一化。无论是“TFBOYS 成员生日多地粉丝大规模应援”和“百家粉丝团公益联盟”行动中呈现的强大聚合力(鞠春彦、杨轩,2019 ;李子林、胡盼,2022),还是“周杰伦和蔡徐坤的粉丝争夺超话排名”事件中涉及的对群体归属感、荣誉感的追求(韩传喜、黄慧,2020), 抑或是“227 肖战粉丝举报 AO3 事件”提及的粉丝主体性(尹一伊,2021), 都彰显出粉丝社群内部的情感劳动(Affective Labor)机制。粉丝社群在短时间内调动各类资源彰显出的组织力、消费力和行动力, 使得其背后的行动机制逐渐成为社会和学界关注的热点。

近年来, 国内学者逐步揭开了粉丝社群内部的层阶化特征。“饭圈”一般被认为是因爱聚合的趣缘群体, 具有扁平化互动的特征。因时间、精力、金钱等付出存在差异, 只有部分粉丝可以获得更大的话语权和影响力(蔡骐,2014)。既有研究曾分析过具有话语权和号召力的粉丝站或后援会, 虽然在一定程度上揭示了“饭圈”情感劳动的动员策略和形成逻辑(马志浩、林仲轩,2018 ;王艺璇,2020),但仍受困于个体或整体的意见领袖视角。不仅如此, 当前学界并未明确区分粉丝组织、粉丝社群、粉丝社区等相关概念,粉丝组织的相关研究并不多,“饭圈”情感劳动组织化的过程仍有探讨空间。那么,粉丝群体是如何形成组织的?组织中不同层级的粉丝是如何互动, 并逐渐形成情感劳动组织化的?本研究拟以 A 明星粉丝后援会为研究对象, 通过参与式观察和深度访谈的方式剖析“饭圈”情感劳动的组织化运作过程及策略,呈现个体与组织、个体与个体间的勾连与互动。

一

文献综述

(一)粉丝的情感劳动粉丝泛指作品、人物等的喜爱者、追随者和狂热者。国外粉丝文化研究经历了三次浪潮:20世纪80年代重点关注粉丝的积极性,20世纪90年代转向研究粉丝文化与社会结构的关系,21世纪初回归粉丝个体与现代性关系的研究。沿着上述浪潮,学者们分别回答了什么是粉丝、为什么成为粉丝以及如何成为粉丝三个核心问题(胡岑岑,2018;尹一伊,2020)。国内的粉丝文化发展始于20世纪八九十年代的港台明星时期,但第一波粉丝文化研究源于2005年爆火的《超级女声》,研究者开始关注真人秀节目中的明星与粉丝崇拜的个案,并陆续引入西方粉丝研究的概念和理论,关注身份认同、文化消费等议题(杨玲,2022)。2014年,流量明星的出现驱使粉丝文化研究开拓出粉丝社区、礼物经济、免费劳工等新视角(胡岑岑,2020)。整体上,国内研究者基于中国语境一直在不断修正三个核心问题的解释(马丽丁娜、朱丽丽,2023)。然而2018年后,疯狂氪金、侵犯隐私、网络暴力等“饭圈”乱象被频频曝出,批判和治理“饭圈”成为国内粉丝文化研究的新焦点(徐婧、王婧涵,2022;张钧莉、方明东,2022)。历数以往研究,从文本消费、文本生产到数据实践,情感劳动是分析粉丝文化的重要维度(刘芳儒,2019)。意大利自治学派的Michael(1999)最早提出了情感劳动(AffectiveLabor)的概念,将其定义为一种基于人际交往生产和操纵情感的非物质劳动。这种劳动的产品是社会网络、社区形式和生命权力。具体到粉丝群体,因对所“粉”对象的情感投入,他们通过发帖、点赞、评论等方式在网络空间大批量生产出数据、信息等非物质性内容(方俊、曾德燕,2021)。在此过程中,粉丝消费的是劳动带来的开心、满足等情感(郭小安、李晗,2021),粉丝间的互动形成了关系连接,构建出更加紧密的想象共同体(曾庆香,2020)。多位学者曾聚焦于政治经济学视角,从控制、剥削、异化等层面探讨粉丝的情感劳动(杨馨,2020;陈新民、雷晨琅,2021)。部分学者从微观个体的维度探讨了粉丝被引导到情感劳动中的过程。庄曦、董珊(2019)以微博账号“蔡徐坤数据组”为研究对象,通过探究该账号对其他粉丝的动员策略和背后的剥削本质,展现出意见领袖在粉丝情感劳动中发挥的作用。王艺璇(2020)结合劳动者的主体性概念,以鹿晗的Moonlight应援站为研究对象,分析了个体在粉丝社群中如何成为关系和劳动主体的过程。也有学者从平台、群体等宏观视角概括了粉丝情感劳动。方俊、曾德燕(2021)基于三位“塌房”明星的微博粉丝群,归纳了该平台的三类粉丝情感劳动:参与型、消费型、生产型,进而揭示了粉丝情感劳动背后的问题。此外,还有学者进一步扩宽了粉丝情感劳动的研究对象范围。高存玲、范珈硕(2022)以虚拟偶像洛天依的粉丝为例,通过分析粉丝创作者的劳动过程、劳动关系和劳工组织,揭示了粉丝情感劳动中的异化与剥削,展示了生产型情感劳动更加细化的形成过程。既有研究从宏观和微观维度阐明粉丝情感劳动的生产与控制,丰富了情感劳动在粉丝领域的探讨。但是,过于强调剥削等批判视角容易陷入分析的单一模式化(马丽丁娜、朱丽丽,2023),一味阐明剥削本质,容易忽视粉丝实践的具体过程。迭代更新的媒介技术、愈发复杂的市场需求在侵蚀粉丝群体的同时,也带来了粉丝群体结构和实践的转变。因此,我们需要回归粉丝情感劳动的生产过程,挖掘内在的视角来解读粉丝社群的集体实践。

(二)粉丝群体的组织化

随着技术的发展和社会文化环境的变革,互联网平台助力粉丝进一步聚合并向外辐射。粉丝群体及其情感劳动愈发规模化、制度化、结构化、功能化(胡岑岑,2020)。因此,当我们考察粉丝的情感劳动时,不能忽视中观视角——组织。遗憾的是,学界并未明确粉丝组织、粉丝社群、粉丝社区等定义及区别。王艺璇(2017)对粉丝社群的定义是:以站子为基础、以贴吧为中心,动员和规范粉丝有序参与的组织。马志浩、林仲轩(2018)指出,应援会是粉丝群体自发形成、没有门槛、自我管理的组织。顾楚丹(2022)认为,网络社群是指基于互联网形成的有共同爱好、需求的人组成的群体。鉴于粉丝群体的不断发展以及相关概念的泛化,粉丝组织强调的是,某个偶像的粉丝们所组成的符合组织结构特点的有机整体。组织的结构特点包括专业化的部门分工、职务分工和岗位责任制、组织系统的等级制(郭庆光,2011)。

因举办演唱会、见面会等偶发性活动,粉丝自发组建的微博、微信、QQ等社群,其内部既没有统一的管理主体,也没有明晰的职责分工,并不具备组织的特点,仅可算偶然聚集的虚拟社群。粉丝聚集的贴吧、超话、豆瓣小组等网络社区虽有一定规则和阶层制,但不是所有社区成员都有明确的职务分工,其规则也不具备约束性。社区强调平台的搭建,社群更强调参与群体的互动(佘硕、聂卉晶,2018),组织强调系统性的运行和发展。因此,粉丝社群、粉丝社区都不等同于粉丝组织,粉丝组织是粉丝社群进一步内化而成的核心圈层。

在群体结构层面,为使粉丝的情感劳动更高效,粉丝群体已显示出类组织特征。杨馨(2020)指出,后援会在部门划分方面形成了准科层制,即内部有反黑组、数据组等多个工作小组。胡岑岑(2020)阐明,粉丝组织的结构化特点体现在管理结构的科层化和组织矩阵的立体化。毛丹等(2021)通过对比两个明星的微博超话归纳了“饭圈”的三个类组织特征:组织形态介于正式社团与经常性聚合之间、有制度但更依托情感、独特的日常规训。徐婧、王婧涵(2022)指出,“饭圈”组织内部的权力是高度中心化的,大粉、产出粉、普通粉丝形成了“类金字塔”结构。需要注意的是,无论是粉丝社群还是粉丝实践,都不是固定不变的(尹一伊,2020),需要以动态的视角看待当前粉丝群体的结构。

在群体行为层面,过往研究指出了粉丝群体集体行动的组织化特征,聚焦于意见领袖在粉丝集体实践中的动员策略。在对粉丝个体劳动的描述中,缺失了个体实践逐渐转化为集体化社群实践的过程(尹一伊,2020)。周懿瑾(2021)基于粉丝爬墙、脱粉现象分析了“饭圈”集体情感组织化的过程,但仍强调的是粉丝社群而非粉丝组织。一味强调粉丝组织的外部动员策略,可能导致粉丝劳动组织化的研究始终停留于表层,局限于“个体—集体”的两级劳动实践中。于粉丝社群而言,粉丝组织的内部劳动是粉丝社群集体劳动的前提。当个体成员的劳动实践统一化,粉丝组织才能以“同一个声音”发挥组织型意见领袖的作用,引导更多粉丝参与,不断扩大情感劳动的规模。

因此,探究个体的劳动生产何以组织化有利于进一步丰富粉丝实践。本文将研究范围集中在粉丝组织的内部,基于组织—情感劳动的视角试图揭示组织化情感劳动的运作过程,并提出以下具体研究问题:(1)粉丝组织内部如何驱动和引导个体,形成持续性的劳动产出?(2)组织中的个体如何应对组织的操控,以实现劳动价值的交换?

二

研究设计

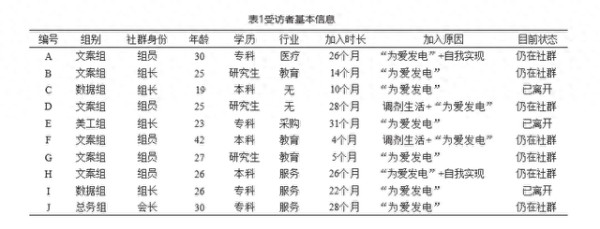

(一)研究对象粉丝后援会是指粉丝自发形成的、具有明确分工、存在等级制的代表性粉丝组织。从一般层面来看,粉丝后援会是各明星“饭圈”的代表性粉丝组织,属于粉丝社群中同心圆式结构中的核心。它在粉丝情感劳动的组织和管理中发挥着重要作用(马志浩、林仲轩,2018),其内部成员多为核心粉丝。多数情况下,一个偶像的“饭圈”中有且只有一个真正意义上的粉丝后援会。即使在某个“饭圈”成立初期涌现出多个后援会,最终只会存在一个被经纪公司和粉丝都认可的后援会。它不仅规模大于其他粉丝群,结构上更加完整,而且同时管理着其他粉丝群,如各区域分会群、各类数据动员群等。整体而言,某个“饭圈”的情感劳动是以后援会为核心向外扩散的情感劳动。因此,探讨后援会这类粉丝组织内部的情感劳动具有典型意义。A明星以国内某节目冠军的身份出道,微博粉丝量超千万且拥有多部代表作品,是“饭圈”明星的典型代表。A明星全国粉丝后援会(以下简称A后援会)成立于2017年,微博账号粉丝数近20万,经过六年不间断的发展,组织内部的分工和运转逻辑已相对完善。目前,后援会内部人员数量超70人,包含九大组别。其中,总务组由会长和各组组长构成,属于该粉丝组织的核心决策层和管理层;其他小组属于A后援会的具体职能部门。例如,数据组负责轮博、反黑、控评等各类数据相关任务;美工组负责海报、画册等平面设计;宣传组负责视频剪辑;文案组负责直发、转发、控评等文案撰写;公益组负责组织策划各类公益活动以及相关的执行情况反馈;策划组负责除公益外的其他活动策划与执行;小管家组负责各平台的账号以及社群运营;财务组负责审计、出纳、采购等相关任务。(二)研究方法本研究主要使用参与式观察和深度访谈相结合的方法。“饭圈”作为一种带有强烈区隔性和排外性的青年亚文化群体有其研究难点。外部人员对“饭圈”内部成员访谈时,会自动触发粉丝的“偶像形象保护机制”,即粉丝在察觉到外来者打探粉丝内部社群相关信息时,倾向于只谈及社群好的一面。这种机制不利于还原真实的“饭圈”内部实践,在一定程度上会影响访谈内容的真实性和完整度。因此,研究者作为“局内人”深入粉丝社群进行研究是十分重要的(詹金斯,2016)。网络民族志强调具身浸入式参与,从所研究的互联网文化社群中获得细致理解,有助于对互联网研究对象的深入把握(曹晋等,2018)。2019年8月至2022年8月,笔者以文案组成员身份在A后援会停留三年,长期观察并亲身参与后援会内部的劳动过程。虽然后援会的内部劳动主要呈现在微博、抖音等媒体平台,但其内部信息沟通主要通过微信群展开。A后援会的微信群依据组别划分,再加上后援会微信总群,共10个微信群。由于各小组的内部信息沟通大同小异,笔者仅选择一个微信小组群作为代表。2021年8月至2022年8月,笔者以后援会微信总群和文案组微信群为调查田野,收集记录两个微信群的信息,包括文字、图片、视频、表情包等。同时,笔者每个月查阅一次@A明星全国粉丝后援会的微博账号内容,搜集保存后援会的招新公告、除名通知、换届公投等内容,形成了约4万字的田野笔记。为进一步辅助线上观察,深入了解后援会组织内部的规训及其影响,笔者选择了10位曾经或目前是后援会成员的访谈对象。考虑到需要覆盖后援会内部的权力层级,选择了会长、组长、组员三类访谈对象。另外,由于线上田野的空间未覆盖到后援会其他小组,需要选择其他小组的成员增加访谈内容的差异饱和度。最终,通过滚雪球抽样筛选10位访谈对象分别进行了1小时左右的一对一访谈。为保护受访者隐私,所有受访对象都经过匿名化处理。访谈对象的基本情况如表1所示。

笔者主要从个体基本情况、活动参与、身份意识、规则认知四个维度对受访者进行访谈,依据访谈对象的回答进一步追问,形成近两万字的访谈记录。对访谈记录的无效字句进行删除后,本研究将提及频次较高的概念进行归类,然后结合参与式观察的记录进行二次归类和补充,从中整合提炼出粉丝社群中的管理层与成员的劳动交往图景。

三

管理层对情感劳动的组织与整合

(一)圈层化:封闭空间与身份认知个体的粉丝身份起初由自我赋予,在网络社区的粉丝互动中进一步被认证。但这些身份认定的过程不具备统一性和标准性,即“饭圈”的边界始终是模糊的、广泛的,粉丝身份是笼统的。从广泛意义上说,“饭圈”实际上是无门槛、可随意出入的圈子。以明星微博超话为例,通常粉丝关注该超话就可以签到、发帖、与超话中的其他成员互动。自我定义下的相同身份,仅代表个体具备“我们都是A明星粉丝”的共同意识,但这层意识指向的粉丝实践不一定相同。他们按照各自的想法进行着不同的情感劳动。因此,为促使粉丝的情感劳动集中于同一方向,粉丝组织试图通过借助平台的数字化运作界定个体身份和劳动边界,进一步缩小圈层,激发个体的集体性认同,强化“圈”中个体所具有的强烈边界意识、群体规则意识、组织从属意识。除了强烈的参与意愿外,个体从普通粉丝晋级为“后援会粉丝”,要经过报名资格认定、简历筛选、实习期三个环节。根据A后援会2022年的招新微博显示,进入A后援会须具备超话等级大于或等于8级、年满18周岁、onepickA明星(所有明星中,只喜欢且最喜欢A明星一个人)、有责任心、积极响应等条件。进入管理层有着更高的入场标准,包括但不限于个人微博提及A明星的次数超百条、个人多次参与A明星应援活动等。会长和各组组长按照基本条件对报名者的微博账号进行第一轮审核,然后根据不同组别具体所需的技能进行能力、作品的相关判定。粉丝组织一方面通过两层筛选确保了后援会成员的粉丝纯度,避免非唯粉、其他明星粉丝的入侵;另一方面通过程序化的流程让个体初步认识到后援会的组织秩序,为普通粉丝和后援会成员的自我分类奠定基础,初步教导粉丝“如何成为一名合格的粉丝”。筛选流程结束后,申请人将进入一个月的实习考核期。为期一个月的实习既是熟悉后援会劳动流程和纪律规范的过渡期,也是加深组织认同和信任的过程。最终,组长对组员的实习期表现和实习总结进行判断,决定组员是否通过实习期。而应聘管理层的申请人,还需要通过微博平台的粉丝投票、匿名评价和公示环节等后援会外部的评判流程。

与微博超话、百度贴吧等公开性的场域不同,后援会内部的主要劳动生产与沟通空间是各小组微信群。后援会微信群具有较强的私密性、封闭性:只有群内成员能看到内部的信息沟通与劳动生产;只有管理层(会长和各组组长)有邀请他人进入小组微信群的权力。群内信息传播多为任务的发布与沟通,与任务无关的互动较少。“本来以为能在群里多和大家聊聊跟A相关的内容,但加入后发现这个群更像粉丝工作群。很多时候大家都只是默默完成任务,我也就不敢在群里闲聊。”(文案组成员H)圈的建构与层的次序交织,使封闭的空间进一步巩固了粉丝组织的圈层化,也强化了个体对“我是后援会成员”的身份意识。

(二)规范化:协同生产与劳动标准身份与空间是粉丝组织内部劳动的基础,生产才是核心。组织制定同一内容生产逻辑,教粉丝如何产出合格的劳动产品,引导生产行为更规范化。这种规范化不仅体现在生产的流程化中,也体现在劳动产出的标准化中。生产的流程化是指按照固定的劳动流程进行生产。后援会的任务主要分为两类:日常任务和特殊任务。日常任务是指与偶像相关的常态化场景,比如专辑发布、商业广告、综艺参演的宣传、控评、净化等;特殊任务是指与后援会运营相关的偶发场景。劳动产出的标准化是指对产出格式和内容的要求。对零散的粉丝个体而言,超话发帖格式、文案字数等不是强制规定,只是粉丝组织对同一“饭圈”粉丝的建议。但在粉丝组织内部,从产出格式到产出内容都有更细化的硬性要求,包括最低任务数、敏感词汇、内容风格等。以文案组为例,产出的基本要求有五点:内容围绕A明星或A明星的作品去写;每次提交短文案不得低于五条;每条短文案不少于15字;所写文案中@A明星前后必须空一格;不得出现错别字。同时,面对特殊宣传内容时,管理层主动强调生产行为需顺从主流叙事的必要性,以此建构粉丝社群劳动的合法性。这些对格式和内容的要求,是后援会基于政府政策、平台限制等外部环境的要求、结合后援会目标总结出的一系列标准。“我们组的目标是让文案有深度、有价值,而不是满屏的'啊啊啊、期待宝贝、老公贴贴’之类的,但实现的前提是在政府和平台允许的范围内。有些时候,我们会适当放弃文案中大范围提及A明星,反正微博ID和头像也能看出来我们是谁的粉丝。”(现任文案组组长B)粉丝组织是一个有机整体,当该整体中的每一部分都充分发挥其最佳状态,组织的劳动生产才能呈现最佳效果。粉丝组织通过明晰生产流程和任务产出使生产行为有章可循,促使情感劳动趋向高度一致,为组织内部协同生产的高效化奠定了基础。(三)制度化:双重激励与纪律约束

粉丝组织是情感汇聚的关系共同体。然而,即使粉丝深度喜爱某明星并认可后援会,其情感也无法长期停留在峰值。因此,粉丝组织内部高频的劳动生产不能只靠情感维系,还需强化情感体验以保持情感联络,激发个体的参与动力。从无组织、无限制的个体劳动到规范化、标准化的组织劳动,多数粉丝仅在加入后援会的前几个月有充沛的劳动热情。受访者D的经历具有很好的代表性:“2019年刚加入后援会的时候,每一个任务我都会完成。像那种短评,我经常提交10条。可能也有新奇的劲儿在吧。第一次进入这种组织,就超级想表现自己对A明星的爱,所以前几个月输出很猛。后来待久了,就有点懒,不仅提交的条数少了,还会挑任务写。如果同时来了三个任务,我可能只写一个。”

组织给予的外在奖励会激发员工开心、希望等积极情感(张婕等,2015)。为激励成员持续产出,后援会主要通过偶像周边的物质激励与公开表扬的情感奖励刺激成员的荣誉感、承认感,以制度化的方式回馈粉丝的付出。“2018年,后援会内部进行了一次改革,不仅对整个组织架构进行了大调整,还推出了物质奖励。当时A明星刚火不久,后援会也处于初创阶段,成员比较少,而且一些成员做事的积极性不高。我们管理层就一致同意用物质奖励来刺激大家的产出。组员们可以通过完成任务累积积分,借助积分兑换专辑、签名照、台历等跟A明星相关的一系列物品。”(曾经的数据组组长E)

对明星的迷恋情感是粉丝进行文本生产、信息交换和社交的主要动力,这些与A明星有着紧密联系的物品可以进一步激发成员的产出热情。“就算再喜欢,一直无偿付出也会有累的时候。虽然后援会能提供的东西不多,但一些物质奖励也会有种补偿的感觉。特别是对组员来说,必要的物质激励很有用。”(现任数据组组长C)与物质激励相辅相成的是情感激励。后援会通过公开表扬对组织成员进行情感激励。例如,组长会将外界的夸赞截图转发至小组微信群,比如“很多粉丝评论夸这次海报做得非常好”“××写的评论被官方媒体引用了”等。“刚开始,文案被后援会微博账号采用的时候,我会觉得非常骄傲,不仅会截图留存,还会把这条微博分享给身边的朋友。”(文案组成员H)不定时的公开夸奖会让成员感受到组织对自我的肯定,强化他们对组织的认同。

如果说公开激励倾向于刺激成员的持续性生产,那么纪律约束则倾向于维系组织结构的稳定。当后援会不复存在或被非后援会粉丝集体反对时,其内部情感劳动的组织化也无从谈起。与对具体劳动生产过程的要求不同,A明星后援会的纪律约束重点在于哪些不可为,比如后援会内部任何信息不可外泄、后援会微信群中不得提及除A明星之外的明星、除请假外不得连续半月不参与群内任务等。但这些纪律并未列在后援会相关手册中,而是渗透在劳动生产的过程中。根据多位访谈者所言,他们并不清楚后援会具体有多少条纪律规定,但通过组员间的沟通,在任务完成的过程中便逐渐知道了一些规定。

在提醒中被普及,在惩处中被维护。当纪律已存在,下一步则是对纪律的维护。多数情况下,会长或组长等管理层通过在微信群中@某位成员提醒其违反了某项纪律。但当成员做出在社群中批评A明星、私自贩卖其周边产品进行谋利等触及后援会底线的行为时,一旦被发现,直接由后援会强制移出所有群聊并被A明星的微博超话永久屏蔽。曾担任美工组组长的E认为这种情况出现的概率非常低:“其实大家都是后援会的,也清楚哪些属于敏感内容。我在后援会的那几年,就出现过一次。还是非后援会的粉丝截图举报的,那个后援会成员在一些粉丝微信群里说A明星丑,还说自己是客观评判。后援会发现后,针对这件事单独发了微博,不仅指责这种言行,还宣布后援会和超话都把该成员拉黑了。”

于管理层而言,他们没有太多的时间和精力监视社群成员在后援会微信群以外的言行,但后援会成员在社交媒体上的公开表达对明星和后援会的形象又至关重要,因此管理层通过公示后援会成员微博账号的方式,借助外部粉丝的力量监督后援会成员在社交平台的言行。凭借公开粉丝身份形成宣言式生产力反而成为监督个体的有力武器。这些纪律及相关惩罚既维护了组织的内部结构,也进一步深化了成员的“唯粉”性质。于后援会而言,组织成员的“唯粉”性质越强,越便于促使其听从后援会的安排,而且组织内部不容易出现问题。四

成员对组织管理的回应

(一)主动迎合下的自我进化粉丝身份前增加了后援会的前缀,一方面暗示了个体与明星的深度连接,另一方面也加深了个体对组织层面的认同。更加窄化的粉丝圈层中个体的劳动生产也进入内卷化状态。未进入后援会时,粉丝的情感劳动具有随意性,不受任何个人或组织的管控。进入后援会后,粉丝卷入组织劳动的持续生产中,从产出内容到劳动空间都受到一定的边界限制。网络中的人渴望成为群体的一员,加入群体与他人合作、协调行动,是人的本能(舍基,2015)。于个体而言,加入后援会本就是自我的主动选择。在群体年龄层面,后援会的进入门槛是年满18岁且非高中生,他们已有独立选择和判断的能力;在行为动机层面,受访对象反复提及加入后援会的主要原因是“为爱发电”,即他们因对A明星的喜爱愿意尽其所能为A进行无偿劳动。而且进入后援会需要经过层层筛选,退出却没有太多的规定。从向后援会投递简历到为期一个月的实习再到成为正式成员,在此期间,个体有随时退出的机会。当个体选择留在后援会,就已经做好了按照后援会要求进行劳动生产的准备。后援会虽然不等同于A明星,但它是与经纪公司、明星团队有联系的权威组织,是距离偶像最近的粉丝社群。从目标层面而言,粉丝“为爱发电”的对象和后援会为之劳动的对象是同一人,宣传偶像为其增加热度和流量、提升商业价值是后援会管理层和成员共同期待的目标。面对该组织的任务、规范、纪律等,个人不仅在迎合的基础上自我反思、自我进化,而且自觉参与小组任务之外的劳动生产。首先,成员对任务的数量和质量主动内卷。以文案组的任务提交量为例,组内规定每次最少提交5条文案,有些成员每次稳定输出10条以上。此外,多位受访者表示他们会根据后援会的任务需求有针对性地提升自身能力以及主动进行劳动储备。“别人文案写得又多又快又好,让我有点压力。有时候我不是不想写,而是不知道写啥了。这种高强度的内容产出耗尽了我已有的知识储备。所以,有空的时候,我就会看一些散文、诗歌之类的,把一些优美的词句记录在备忘录里,方便后续写文案的时候借鉴。”(文案组成员A)其次,成员主动与管理层换位思考,将后援会内部运维纳入责任范围。一些成员会根据后援会活动的过程和结果主动提出优化建议,“虽然只是组员,但加入后援会就是希望更多的粉丝力量能得到充分发挥,有时候脑海里蹦出一些想法,就会直接和JW、FF私聊”(文案组成员A)。这种现象彰显出成员不只是后援会中接收任务信息的客体,也是主动参与组织管理的个体。此外,部分成员将维系后援会的运转内化为自身责任感的一部分。“医院的工作太忙再加上夜班,之前一度想离开,但是奈何组内人真的太少。我退出的话,同组的这些伙伴太惨了,于心不忍又留下来。虽然我付出的也不多,但还是能写一点是一点。”(文案组成员A)已离开社群的E也有过类似情况,作为组长想离开社群但因暂时无人接替选择继续留任了一段时间。在后援会不限制离开的情况下,成员时常衡量自身的离开对社群所产生的负面影响,这种思维上的惯性正是主动迎合的表现之一。最后,成员不仅是纪律的践行者,还是纪律的维护者。由于后援会成员的身份限制,成员会在涉及A明星和A明星后援会方面更加谨言慎行,通过切换成小号或退出后援会等方式避免自身行为为组织带来负面影响。同时,面对可能违反内部纪律的行为,成员通过提醒、举报等方式监督同在后援会的其他个体。多名受访者在收到访谈请求时,对笔者的身份与目的持怀疑态度,更有受访者主动截图向后援会会长反映该情况。当笔者表明会长已同意该访谈并审阅过访谈问题,受访者才开始对问题做详细回答。这种行为不仅体现了成员对后援会内部信息的保密意识,也显示出他们对后援会规则的习惯性维护。

(二)个体需求下的关系建构

“为爱发电”是成员行为和后援会运转的主要驱动力,但这种“爱”可能是友情、爱情等感情,也可能是开心、满足、归属等情感,而且不局限于与明星的亲密关系,也包括成员和组织、粉丝与粉丝间的关系。媒介平台的情感互动与现实生活的情感抒发相互援引,呈现出“饭圈”粉丝线上线下实践的关联性。由于后援会与明星所属公司有联系且劳动的目标对象一致,这种特殊性导致粉丝会将对明星的部分情感寄托在后援会上,后援会也成为承载粉丝与明星关系的主要中介。部分粉丝基于调节生活、转换心绪的需求进入后援会。文案组成员D讲述了她的经历:“加入后援会是我人生中比较特殊的一次经历。2019年,刚毕业就进入职场,一切都不适应,而且经常加班,感觉自己每天活得太负面了。我是个'三分钟热度’的人,虽然平时也试过用各种方式调节,但全靠自己主动就很容易懈怠。也没有闲钱去什么舞蹈室、健身房之类的,正好看到A明星后援会招新,就想试试。毕竟我2017年就喜欢A了,他的实体专辑和电子专辑我都有。”

粉丝的情感劳动是自我满足与自我享受的过程(刘国强、粟晖钦,2022)。个体在后援会的每次劳动付出都是一次现实生活的心绪转换,通过完成任务来获得情绪价值。“本职工作太痛苦了。有时候群里发布了任务,就算晚上10点下班,我也会先把任务完成了,再去洗漱睡觉,总之为喜欢的人写东西,虽然很累但很开心。”(文案组成员D)礼物经济的核心是交换彼此所认可的礼物价值(邹举,2023)。对成员而言,往往需要的是从后援会获得正向情感,进而与组织建立一种互惠交换的关系。当情感得到满足后,成员不仅更认可组织,也会更乐意遵从组织对劳动生产的要求。

后援会的运作核心是情感。如果加入后援会后,成员不仅未获得自身所需的情感回馈,而且产生了较多负面情绪,这既可能导致成员对后援会运作的不满,也在一定程度上拉开了成员与组织的距离,甚至导致成员退出。“在微博会员群中,突然有一个粉丝说数据组做得不好、数据组组长不作为,接着就有几个粉丝跟着附和。作为后援会的人,我只能温和解释不能反驳,但他们越说越严重,其他管理层可能没及时看到,也没有人帮我们组说话。晚上越想越委屈,作为数据组组长,我也付出了很多,然后就哭着跟会长说,明天开始我就不干了。”(曾经的数据组组长I)

“饭圈”的情感本质是个体对所在群体社会关系的归属感。围绕情感建立的关系,更需要对情感进行悉心维护。当个体在组织中获得的负面情绪持续大于正面时,虽然他们对A明星的感情不会消退,但对A明星后援会的组织依恋度与归属感会逐渐降低。当低于一定阈值时,成员就会离开。

(三)情感流动下的反叛行为

粉丝投入的情感越多,内容、数据等劳动生产也就越频繁(岳璐、蔡骐,2021)。但粉丝的情感阈值处在不断变化中,不同的情感浓度影响着粉丝的行为。需要明确的是,粉丝对偶像的情感和对后援会的情感并不等同。当粉丝对偶像的情感浓度较高时,也可能出现粉丝对后援会管控十分不满的情况。当成员对后援会的信任度较高、情感较深时,无论后援会对内部情感劳动提出什么样的要求,他们都会默认且接受。反之,当后援会的劳动要求与成员认知违背时,个体持续试探、寻觅后援会秩序中的破绽或底线,多以表达异议、借口逃避、离开社群等方式表示不满。

后援会的管理层虽是权力中心和决策中心,但也并非不可违抗。除了对后援会的情感浓度差异,个体的底线差异也决定了他们面对后援会各项规定的接受度。文案组成员D有一段印象很深的经历:“大概是2022年3月,A明星后援会管理层突然在微信总群发布公告,强调除A明星外,小组成员的个人微博禁止关注其他明星以及转发、评论、点赞他们的微博。如有上述情况必须取消关注并删除相关内容。当时群里有很多人回复'收到’,但我很不能接受。一方面是不想翻自己的微博账号,另一方面是除了A明星以外的所有明星都不能关注太绝对了。我就私聊了会长,表示自己不愿删除相关微博内容,如不符合规定也可将自己清除出后援会。最后不了了之。反正我没删以前的微博,也没取消关注喜欢的演员。”于后援会而言,这类规定的目的是避免一些极端“唯粉”考古后援会成员的微博引来不必要的争吵,因此,零星一两个人不删不取关,组织也不会进行考核和惩处。此外,有些成员也会通过更隐蔽的方式表达反叛。例如,为了应对后援会公示成员微博ID的情况,有些成员在加入组织时,就通过使用微博小号、微信分组等方式切割圈层身份,划分与后援会内部成员的交往边界。而管理层的主要目的是完成实质任务,偏重结果导向。因此,在不影响重要任务的结果时,如果某些个体对某项规定“阳奉阴违”或拒绝遵守,管理层通常会选择性忽视,不会上升到惩罚层面。五

结语与反思

自组织的粉丝群体何以长期保持有效率的无酬劳动,仅仅一句“为爱发电”似乎不足以解释。从 整体视角来看,因其清晰的粉丝身份定位,他们凭借符号、仪式等互动凝结成情感同盟,通过分工明确的集体行动为明星累积流量、增加明星的商业价值。管理层和组员的行动策略动态反映了粉丝社群 内部的文化资本、情感等因素交互、博弈的过程。粉丝后援会内部呈金字塔般的权力结构:会长—组长— 组员。管理层(会长和组长)通过圈层、规范、制度三大方面引导整合粉丝的情感劳动,使其具有组 织化、规模化、统一化的特征;组员通过主动内卷、关系建构、反叛的方式迎合或抵抗后援会的管控。这一套组织化进程是后援会在人员流动中得以保持一定规模和劳动产出的重要根基,也体现出个体在 组织行动中拥有一定的自由空间。粉丝组织内部的传播互动为我们构建了后援会劳动组织化的行为图

景,描画了组织劳动机制与成员情感的碰撞过程。粉丝组织作为互联网背景下衍生的新型组织,即使有其完整结构、明晰制度和规范,依旧是围绕 情感逻辑来运作。字幕组、游戏工会等同样是基于情感形成的趣缘群体,粉丝情感的组织化运作为数字时代下的新型组织的维系和发展提供了新的启示:个体的情感处于不断变化中,需注重对个体情感 激励的策略性、系统性,在引导个体情感统一化的基础上促使其劳动实践组织化。在“饭圈”治理层面, 透过情感劳动的组织化运作过程亦能看出后援会的影响力之大。“饭圈”清朗行动过后,经纪公司、平台等看似推行了一些针对粉丝组织的举措,但始终秉持商业至上的逻辑,仍放任粉丝骂战、集资等行为。因此,如何将后援会这类粉丝组织的力量直接引入“饭圈”治理中是值得探讨的。

虽然本研究在一定程度体现了“饭圈”劳动的复杂性,但并未更全面地呈现粉丝情感劳动的运作过 程。“饭圈”劳动的组织化是网络环境中的集体实践,局限于粉丝组织内部,容易忽视外部环境的影响。 一是政府政策方面。“饭圈”清朗行动期间,A明星后援会管理层通过在线会议的方式研读了相关的政 策条例,并强调了内部劳动的倾向转变。以文案组为例,文案风格偏向作品内容,不得过度推崇A明星。 为确保组织的构成和运作符合政策要求,A明星后援会不仅进一步筛查了组织成员的年龄,对于满18 周岁但仍在读高中的成员也温和劝退。二是经纪公司等资本层面。由于后援会与经纪公司有联系,诸多组织任务才能在未全网公开时在后援会内部下发。但也由于这种联系,后援会不得不受制于经纪公司。 每年年末,A明星后援会的会长和经纪公司有固定的会议,一方面是传达后援会和其他粉丝的建议与 想法,另一方面是接收经纪公司的要求与限制。政府、经纪公司两大主体都在一定程度上影响着“饭圈”情感劳动的组织化过程。因此,从内部和外部两方面分析“饭圈”劳动组织化的影响因素是十分重要的。

需要承认,本文的研究对象仅局限于选秀类明星粉丝社群中的粉丝组织。明星的类别、热度不同, 围绕其形成的粉丝组织结构和内部情感劳动是否有差异仍不能确定。相较于赋权与剥削的二元视角,粉丝文化研究更需要回归粉丝社群本身的实践逻辑和行为策略,以内窥的视角厘清这一复杂的文化圈层。

责任编辑:王元腾

《当代青年研究》2024年第1期