深

柳

堂

编者按

“闲门向山路,深柳读书堂”,语出(唐)刘昚虚《阙题》。深柳掩映下的清净书堂,最是读书人向往的治学之所。由是,我们用“深柳堂”来命名《新闻与传播研究》论文推介栏目,以期让同好慢慢品读,细细体味。

本栏目期待能够成为学者们田野归来坐而论道的一方宝地,将理论与实践结合起来,切之,磋之;也欢迎各位读者向作者提出问题,琢之,磨之;我们会精选问题予以回应,奖之,励之。

粉丝公益传播中的时空套利与“数据人”异化:数据主义批判的视角

作者|黄月琴 黄宪成

内容提要

明星-粉丝参与公益传播在网络平台日益突出。论文运用定量与定性结合的研究方法对一项具体的议题实践进行检视,发现粉丝公益传播在相当程度上是一种以赋权为表象的流量生产实践,包含多种数据套利策略。粉丝群体积极利用“时机”搭建与弱势群体议题的数据关系,通过话题嵌套、主题置换和数据灌水等方式,将多个数字公益空间改造为偶像数据空间,形成“时空套利”策略。粉丝公益话语亦缺乏实质性的支持性传播维度。在这个过程中,弱势群体被提取了多重资源,并被简化为数据生产的“原材料”。粉丝公益传播导向悖反性的“数据不公正”结果,并促使数据殖民链从粉丝层面延伸到弱势群体。论文提出应提高对日常生活与时空资源的敏感性,克服数据本位,建设一个合乎正义的编码良好的数字化社会。

关键词

粉丝公益 数字交往

数据殖民 时空套利 编码公正

正文

一、问题的提出

自2016年《慈善法》颁布实施以来,互联网公益事业在组织合法性和创新形式上得到支持,一批募捐信息平台相继建立或得以确认。互联网技术迭代和平台资本介入则持续催生新的网络公益模式和在线参与力量,我国公益事业出现数字化转型。大型互联网企业不仅直接参与公益慈善事业,还将公益传播突显为自身生存发展的需要。当下各平台企业正在公益领域“瓜分”市场,以技术手段调动用户,特别是粉丝用户的公益参与热情。2020年,全国超100亿人次点击、关注和参与了网络公益活动,1000多万人次通过“微公益”项目捐款,公益倡导活动的话题阅读量超过700亿。

明星-粉丝参与互联网公益跟平台规则的引导和激发密切相关。随着“明星慈善榜”等各类平台明星榜单的公布,明星公益活动发展迅速,粉丝应援成为网络公益的重要方式,粉丝文化开始走出“污名化”处境,收获正向道德评判。凭借所积累的巨量数据“痕迹”,明星-粉丝对某些公益议题的传播节点控制力已非常显著,其网络行动力堪与权威媒体、大型公益组织相匹敌,所生产的数据量则有超出之势。但另一方面,粉丝公益活动也暴露出种种弊端,研究者指出它其实是一种“造星”宣传策略,动机是“能给偶像带来的良好宣传效果”;粉丝公益活动比较盲目,粉丝公益热情依附于对偶像的喜爱,公益精神实则不足等等。有学者还揭示帮扶弱者不是明星或网红集团的目的,而是其谋利的幌子。种种迹象表明,“做公益”正成为网红经济领域一种新型的“社会炼金术”。

粉丝公益传播与明星偶像利益密不可分。在大众传播时代,邀请明星代言或参与推广是常见的公益传播策略。数字时代的明星偶像与公益事业的关系模式发生逆转,明星主动发起或积极参与公益传播成为打造自身“人设”的常规手段,也是博取舆论注意、制造流量的重要竞争策略。而粉丝、平台资本与算法的加入更增添了明星公益机制的复杂性,粉丝传播不仅“与诸多结构性要素复杂缠绕”,而且与平台、商业资本构成利益共生的关系。粉丝公益传播既以偶像明星的流量利益为目标,又指向弱势群体的福祉与赋权,还涉及平台技术资本的诉求,构成一个关联广泛、意涵模糊、多重利益竞合的“数字生态”问题域,值得展开学理性探究。

作为一种数字化实践,粉丝公益传播亦是一种基于连接的数字交往行动,是以人机交互界面为中介的数值化编码实践,粉丝公益的操作逻辑和情境机制已不同于传统的公益慈善模式,需要在认知上加以重新定位。本文采用一种二阶观察的视角,将粉丝公益传播转换为数字空间的数值化编码实践,并由此追问:在粉丝、弱势群体、明星偶像与平台的多重关系区间,如何认识数字化公益传播的目标、策略和实践逻辑?如何从根本上重思数字时代的交往与传播,建立一种合乎德性的数字化生活?本研究选择一个具体的公益传播议题为范例展开详细考察,以回应上述问题。

二、文献探讨与理论框架

公益传播是“以谋求社会公众利益为出发点,关注、理解、支持、参与和推动公益行动与公益事业,推动文化事业发展和社会进步”的非营利性传播活动。公益传播亦是一种积极的社会支持行动,具有明确的赋权导向,可体现为信息支持、情感支持、社会融入或社会网络支持、社会尊重支持与物质支持等多维度的“支持性传播”过程的展开。互联网改变了整个社会的资源配置方式,个体操控传播资源的能力和各类微资源被激活,给公益传播带来革新性影响。但互联网公益传播又衍生出种种借“公益”之名获取不正当利益的“乱象”,表现在:部分公益组织为获取更多的公益资源,不惜违规甚至违法运用技术手段进行恶意“套捐”,导致企业“配捐”额消耗过快、项目筹款比例显著失调等,互联网公益事业出现“伪公益”现象,资源分配严重不均衡。这提示,部分公益行动者已背离公共利益原则和“利他”的伦理,所谓“蓬勃发展”的数字化公益传播可能蕴藏着“非理性繁荣”。

早在粉丝时代到来之前,明星公益传播就常因注意力焦点偏移受到社会质疑。在数字时代,无论是明星发起的公益项目,还是粉丝参与的公益传播都掺杂了复杂的动机,其功利性和非功利性已难以明晰区分。数字化公益传播在某种程度上打破了公益传播原有的属性定义,变成一种“影响力投资”,面临着将资本的利润诉求和慈善公益价值诉求熔于一炉的考验。一旦这两种诉求发生冲突或平衡不当,就会产生公益伦理问题。迄今为止,较之已暴露出来的公益乱象,粉丝公益传播是较少受到社会审视的类型。但粉丝公益传播与数字时代的流量聚集、注意力经济和平台算法等问题更加紧密地纠缠在一起,容易产生价值失调和利益上的背反,粉丝行为面临数字交往伦理的拷问。人们需要突破道德直觉或表象意义上的“赋权”想象,将粉丝公益传播置入数字社会的批判视野加以观照和检视。

(一) 粉丝行动与粉丝数据劳动

粉丝的崛起已深刻改变了明星生产机制和整个文化产业。如今粉丝群已成为一种生产性力量,对于明星的出道、成名乃至事业转型都起着不可缺失的作用,并构成注意力经济的主体。正是粉丝群体通过跨媒体、跨平台的参与式叙事和持续的流量生产造就了明星的地位,并制造出新的“追星”景观。粉丝不仅参与偶像的成长与蜕变,还结成“为了爱”做事情的自组织社群,他们提出“爱Ta就为Ta做公益”的口号,时常进行公益“打榜”和“应援”,不惜付出惊人的大手笔和高效率。

粉丝博流量实质上是竞争社会注意力的过程。在认知心理学中,“注意”是指对同时呈现的物体或思维序列进行选择的过程,是对多个刺激物中的一个做出反应的行为。作为一种心理资源,注意力的基本特性就是有限性:一定时空内的个人注意力一旦被分配使用将无法弥补也无法再生。在信息过载的时代,有限注意力资源的竞争缩短了信息的可见性持续时间,任何流行的事物都可能迅速失去可见性。为了维持偶像的高可见性,粉丝们常常征用或援引各种能吸引社会关注的话题、事件来竞争公众的心理资源注意,由此发展出种种行动策略,包括发起或积极参与公益传播,甚至自行制造“焦点时刻”或“事件”,主动设置网络议程。粉丝实际上成为一种“注意力经济理性人”。

随着粉丝行为的复杂化,社会学、政治学视角的研究者着手探索粉丝圈层在群体结构、权力分配、分工合作和集体行动等方面的内部机制及其影响。学者朱丽丽指出粉丝追星行动是一个“社会动员”的过程,具有网络社会动员的特征并穿插着情感政治机制。马志浩、林仲轩揭示粉丝群内部存在一套阶层划分机制、群体身份和集体规范。王淑华则通过粉丝间“数据大战”的研究,展现粉丝为明星“做数据”中的组织分工和行动策略。在粉丝社群中,明星代理机构(明星经纪公司)已成为具有顶层支配权力的控制机构,它们依靠粉丝生存,也间接参与粉丝社区经营,比如发起公益应援会、与粉头信息接洽或安排数据任务等。粉丝内部存在顶层粉丝、核心粉丝、边缘粉丝的等级和圈层划分,顶层粉丝不仅主导数据打投规则,而且与经纪公司存在直接联系。“粉头”不仅紧跟明星及其代理机构,也控制着下层粉丝,要求粉丝保持一致并层层“向上”。因此粉丝的“追星”与“造星”实践已不能视为完全自主的行动,而是受到内部层级力量的驱使和组织召唤,粉丝行动是一种“做数据”的组织化实践,粉丝劳动实际上是“数据劳动”。而主导粉丝数据实践的,正是数字化时代所滋生的数据主义,以及普遍的信息传播、普遍连接和普遍计算这三重控制社会逻辑。

(二) 数据主义批判与数字交往伦理

数据既是“数据劳动”的基石,也是数字经济与数字资本主义的核心。但一直以来,关于数据生产的研究被遮蔽在数字劳动视域后面,数据作为数字社会本体和数字交往驱力的研究被忽视。数字社会的特征之一就是信息被编码为数据,进入计算过程,这构成数字时代的“元逻辑”。全球社会正在发生一场“元逻辑”支配下的“数据革命”,数据不仅是新资产,是平台公司资源垄断和市场控制的核心对象,还成为数字生活世界中最重要的资本形式之一。数据因而被称为“商业原料”、“生产要素”和“新的煤炭”,是基础设施和人工智能系统中的核心。在资本的作用下,数据必然迁延扩张,侵入新的社会交往领域,给生活世界带来数据殖民的风险。

数据资本的概念意味着它注定要产生利润,这正是数字资本主义剩余价值的增长点,但数字资本主义的底层逻辑是“数据资本主义”(data capitalism),对数据利润的普遍追求促使社会进入一个“数据化”社会。所谓“数据化”(datafication),就是一种数值化编码的实践,它将人类行动与生活诸方面转换成计算机数据,并形成数据流,服务于社会控制或数字资本的增殖。随着社会数据化程度的不断提升,不仅是人创造的内容数据,人的身体数据、行为数据和关系数据都将成为重要的数据流,构成资产积累的对象和资源。人们赋予数据以主导权力并突出其算法权威,由此滋生出数据主义(dataism)的意识形态和思维逻辑。数据主义是“大数据、数据化和普适计算的一种哲学表达”,它推崇数据流的最大化,并企图将一切社会存在数据化并通过数据加以评估。数据主义反映了一种广泛散布的大数据欲望和数据优越性的意识形态,尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari)因此尖锐地批判数据主义已变成“用以判别是非的宗教”,它导向一种“数据本位”的社会伦理,排除并驱逐人本主义价值,其后果是人的普遍异化和深刻的本真性危机。

数据主义意识形态的出现激发了马克思主义者和政治经济学者的关注,除了进行数字劳动批判外,学者们还发展出数据殖民主义、数字交往存在论、“一般数据”本体论以及交往资本主义等多条批判理论路径,全面解剖数字资本主义的“症候”与危机,并发出社会警告。

1. 数据殖民主义批判:建立对日常生活与时空资源的敏感性

正是认识到数据主义隐含的异化本质及其意识形态倾向,库尔德利(Nick Couldry)提出“数据殖民主义”(data colonialism)的概念,作为批判数字资本主义的新框架。数据殖民主义概念是以历史殖民主义的内容和形式来类比当下正在展开的数据化社会过程,它揭示数字平台等“社会量化部门”对日常生活的数据化,并将这些数据商品化,进行价值提取、占有和挪用。数据殖民主义概念的贡献是帮助人们建立一种对日常生活的敏感性,聚焦“作为资本的数据对人的日常生活进行挪用和深度商品化的基本机制”,使人意识到“剥夺积累”的存在以及它的日常自然化。

库尔德利强调,社会科学研究者应对数据殖民主义的逻辑内核进行批判性考察,而不局限在数字劳动视域反复论述。因为全球的社会生活已成为数据资本获取的开放资源,以某种方式就地即刻供资本使用,这些全球数据流的攫取与历史殖民主义对土地、资源和人力的占用一样广泛,它意味着对全部日常生活和社会交往形式的卷入。但数据殖民者究竟是如何进行掠夺的?有研究者进一步提出“数字空间掠夺”和“双重时间掠夺”的启发性概念,并特别关注“注意力时间”的控制问题。注意力是网络空间真正有限的稀缺资源。作为数字时代的“新型经济形态”,注意力经济强调注意力资源是能够为行动者争夺持有、累积增值和转化流动的资本和“金钱”。注意力资源的分配并不仅仅是个人的时间计划问题,“它是组织环境、制度环境和社会环境的产物”,而且受到社会文化、主流政治或经济市场等社会因素的导向与干预。学者赵丽瑾注意到时间在粉丝公益行动中的角色,揭示粉丝每一次自发打卡、转发和捐款都是一次自愿的时间的捐出,粉丝据此生产数据,为明星流量服务。

批判传播学者对时间问题早有关注,文森特·曼泽罗尔(Vincent Manzerolle)继承达拉斯·斯麦兹(Dallas Smythe)的受众商品论中关于时间价值的论述,揭示数字技术设备对用户进行了“免费时间”的殖民化,并提出“时间殖民”的概念。“时间殖民”不仅是一个内容增殖的过程,也是用户自我生产/自我商品化的过程。在关于外卖骑手的研究中,孙萍、陈玉洁进一步提出“时间套利”概念,探讨平台的时间机制如何使得“数字劳动时间出现了层级化和粘性化的趋势”,产生平台型“黏性劳动”。学者们论证“时间套利”是平台资本扩张的重要形式,彰显平台资本主义对当代时间秩序的重塑和对数字生命政治的治理。“时间掠夺”概念则直接将时间与人的注意力联系起来,指出平台资本凭借在数字资源上的不平等权力,控制用户的注意力时间,甚至其生命时间,形成对人的深层掠夺。信息煽动、娱乐“造星”与人工智能推荐等都是掠夺时间/注意力资源的重要手段。

数字空间掠夺是数据殖民的另一种基础形式。数字资本通过平台系统、知识产权与数据库建设攫取世界范围内的信息、知识和数据等数字资源,又利用平台收取虚拟地租、推行消费主义以攫取财富,使数字空间具备殖民地性质。经过广泛的“时空剥夺”,人们的日常生活成为“云帝国”殖民的原材料,这是造成数字不平等和生命自主性丧失的原因。人们需要建立对时空资源的敏感性,将这些资源作为重要的战略竞争领域来加以保护。

2. 数字交往剥削与人的异化

库尔德利还提醒对数据问题的认识要建立一种交往批判的视角,来对抗普遍的交往剥削。因为“最普通的社会互动,也已经像种子或肥料一样,通过数据化来不断创造出生产要素中的剩余价值”,这意味着数据化建构新型的社会关系,将人类交往关系纳入到数据提取的过程中,并使之自然化。用马诺维奇(Lev Manovich)的话来说,这是数据编码者用自己的逻辑将世界“封装”起来,世界被简化为数据结构与算法这两种软件对象。

交往剥削产生的根源在于计算逻辑取代了人的交往逻辑,当数字计算过程中介甚至取代人类的认知、思考和判断过程时,人类的交往理性就让位于机器理性与数据理性。数字化交往的过程是基于数据痕迹的生成、选择和优化,由此,社会交往被置换为一个系统内(基于数据痕迹的)自我循环和自反馈的过程。这一过程所产生的交往剥削其实就是“数据巨机器”(由资本、技术和数据意识形态集置而成)对交往的人的数据剥削。为我们创造新的交往方式的智能媒体也将我们在实体化世界的交往边缘化和扭曲化了,数据本位取代了人的生存位置,人被全面卷入数字空间并异化为工具性的“数据人”。

美国左翼学者约迪·迪恩(Jodi Dean)由此认为,世界已进入“交往资本主义”(communicative capitalism)的新阶段,人类交往已成为资本积累的核心,发挥着与以往不同的且更为根本的作用,因为交往资本主义将获利的核心指向了抽象的社会关系的表达,如果不加反思,一切社会交往(包括粉丝传播、公益交往)的关系表达都难以豁免其外。

迪恩还发现,数字交往产生一个显著特点:交往的传播价值远高于信息本身的内容价值。信息的有用性、意义性和深刻性已被传播本身带来的形式价值替代,点击、转发、分享与扩散行为中积累起的数据利益取代交往所承载的实质内容的价值,使得内容的信息含量与真假都不重要,“即便是机器人制造的无意义符号也无妨”,因为真正重要的是这种交往行为能否引发传播效应,能否吸引注意力资源并形成流量。这颠覆了哈贝马斯的交往行动理论:真实世界中实体的交往意义被架空,话语交往的原则不再是“交往理性”,而是耸动、戏剧性与计算性,交往的目标不再是实现主体间性、达成社会理解或获得共识,而在于交往数据(利润)。在数字交往体系中,人与人之间的伦理关系不但被颠倒为物与物之间的商品关系,还进一步被还原为数值关系,主体因而走向更深层次的异化,甚至成为数字资本的祭品。研究者意识到,数字交往伦理和数据公正问题将成为这个时代面临的根本性挑战,需要人们从省察日常生活中的数值化编码过程——即基本的数据化过程入手,建立对数据本位的反思性,以重构人与数据的自由关系。

基于上述探讨,本文回到粉丝公益传播的具体情境和案例,进一步提出如下几个研究问题:

1. 粉丝群体与公益对象如何建立起数据关系?粉丝公益传播包含何种数值化编码策略和话语指向?

2. 如何从整体上理解粉丝公益传播的数字化实践?它是赋权性质的支持性传播,还是“数据殖民”实践?

3. 粉丝公益传播是否存在“数字交往剥削”与异化现象?粉丝数字化实践与一般数据关系伦理如何形成理论勾连?

三、研究对象与方法

本文以自闭症议题的公益传播为经验对象展开具体分析。自闭症(autism)又称为孤独症,是由于先天性神经发育异常引起的语言、行为和社会交往等方面的谱系性终身发展障碍。我国自闭症发病率已接近1%,总患病人数超1000万,其中儿童障碍者超过200万。由于在医疗、康复、教育、就业和社会融入等方面面临严重困境,2008年起,联合国将每年4月2日定为“世界自闭症关注日”,意在唤起社会注意,为该弱势群体提供社会支持,并加强科学研究。经过近十五年的传播和努力,社会公众对自闭症的认识已明显提升,关于自闭症的公益活动趋于活跃。微博是自闭症公益传播较为集中的平台,每年4月2日前后,新闻媒体、公益组织、康复机构等各种行动主体在微博发起主题“超话”,搭建起关于自闭症的数字公益空间。自闭症超话有利于聚拢社会资源,关联、沉淀优质内容,并发起有力的传播行动。许多明星粉丝群即借此加入各类自闭症“超话”,展开活动。本文即以2020年和2021年自闭症“超话”为研究对象,分析明星-粉丝围绕该议题展开的互动、编码与数据实践。在研究路径上,本文采取定量和定性相结合的方法来探讨研究问题:

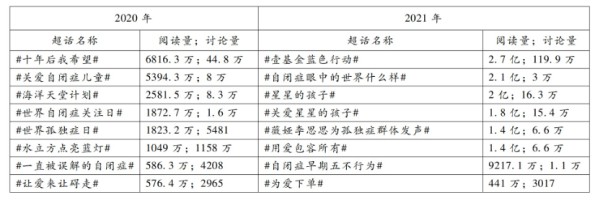

1. 社会网络分析(SNA)。分析数据来自2020与2021年“世界自闭症关注日”前后一个月内(3月26日-4月26日),选取20个具有高影响力的自闭症超话(表1)的所有博文内容粉丝,对这些超话中的传播行动者所形成的传播关系网络进行测量。

2. 质性话语分析。对自闭症超话中的粉丝互动文本展开细致分析,文本语料主要包括两部分:(1)明星发布或转发的自闭症相关博文,明星包括影视剧演员、名主持、歌手、综艺选秀成员、奥运明星等。(2)粉丝发布或转发的自闭症相关博文,粉丝包括个人粉丝号、大粉号和粉丝团后援号。分析目的是检视明星-粉丝为自闭症群体提供了何种层面上的社会支持。

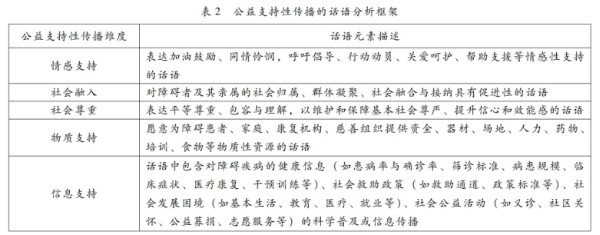

为了使话语考察更加细致,本文结合自闭症弱势群体的现实困境与迫切需求,建构一个公益支持性传播的话语框架作为分析工具。该分析框架参考学界将社会支持划分为情感支持、社会融入或社会网络支持、尊重支持、物质支持与信息支持五种维度的方法,并加以适当调整和具体化(参见表2)。

四、研究发现

(一) 搭建数据关系:粉丝作为公益传播的核心行动元

利用网络爬虫软件采集和整理数据,本文首先对20个自闭症超话的博文进行数量统计,发现在微博自闭症超话的总数据量中,明星与粉丝制造的数据量达到三分之一,占比很高(表3)。

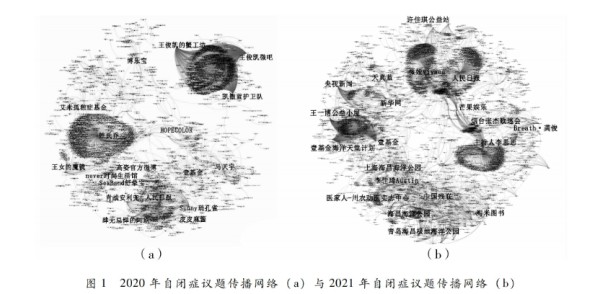

根据这些明星-粉丝数据所构建的“邻接名单”显示,2020年与2021年相关网络节点分别达到2455个和4208个。为进一步探析明星-粉丝节点在自闭症超话中的数据比重和结构位置,本文将“邻接名单”数据分别置入Gephi软件,生成整体网络的可视化图形图1(a)与图1(b),并标识出突出性节点名称:

借助点度中心度分析,本文进一步识别自闭症超话中哪些明星-粉丝占据核心位置,并截取排序前20的节点予以分析,发现明星-粉丝博主在自闭症超话中是数据比重最大的核心关系节点。这些明星-粉丝账号比其他传播节点(比如新闻媒体、公益机构等)拥有更多的关系连接,表现出更高的被转发量、被@量以及相关明星超话的被附带量。在网络生态位的意义上,可以说,微博自闭症超话中的互动实际上是围绕几个核心明星展开的:2020年的核心明星主要是王俊凯、肖战、王一博、马天宇等;2021年的核心明星则包括薇娅、李思思、李佳琦、张杰、许佳琪、龚俊等。这与表3统计结果相符,在绝对数量和相对比例上,明星-粉丝互动在自闭症超话中都占据主要份额。

通过在“世界自闭症关注日”时段大量介入自闭症议题传播,明星-粉丝成功搭建了与公益对象之间显著的数据关系(data relations),在数字空间创建出新的媒体对象,并建立收集和组织数据的“基点”。借此,明星-粉丝群成为自闭症公益传播的核心行动元(actant)。就网络效应而言,明星-粉丝的巨量数据流在很大程度上影响了自闭症议题的传播关系结构和网络可见性,其编码行为势必影响自闭症群体在网络空间的整体呈现和利益诉求。

(二) 以赋权为表象:粉丝话语的自目的性与内指的情感

在库尔德利的论述中,数据关系是一种在交往行动中获取数据进行商品化的新型人类关系,正是通过搭建数据关系,数字资本及其代理者将人们的社会关系进行“转制”和“封装”,开辟对日常生活殖民的路径和数据流“入口”。在本文案例中,粉丝群积极搭建与自闭症群体的数据关系究竟意味着什么?是为弱势群体提供充分的支持性传播,还是数据殖民?要回答这一问题,需要对明星-粉丝群的话语交互展开进一步的质性分析。

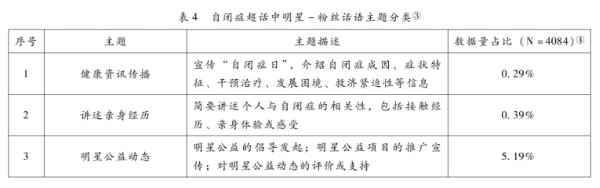

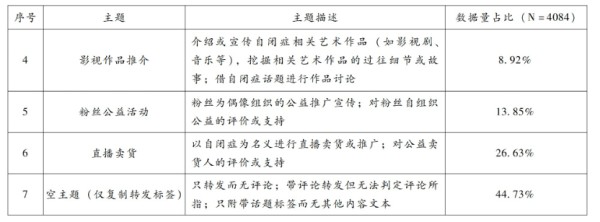

笔者将采集到的数据集对照事先建构的“支持性传播话语分析框架”(见表2),进行主题归纳与识别,共得到七个主题类别,统计其数据量占比如下(表4):

研究发现,明星-粉丝互动话语所包含的支持性传播成分非常有限。七类主题中仅有两个主题(健康资讯传播、讲述亲身经历)与自闭症人群直接相关或比较贴近,但总占比累计不足1%。

在这两类主题下,粉丝的注意力尚能聚焦于自闭症障碍者。在“讲述亲身经历”主题中,粉丝提及了志愿服务经历、亲属确诊经历、职业工作经历,以及通过社交媒体关注自闭症儿童的经历等这几个次级话题,但是叙事非常简略,缺乏细节,话语相似性和模式化明显。在“健康资讯传播”主题中,粉丝话语显示对自闭症的认知比较浅表,所描述的临床症状单一,缺少科学性,对自闭症谱系障碍的知识更缺乏了解,有关医疗信息的转述比较随意,还存在相当程度的主观想象性。这表明粉丝群所提供的信息支持比较薄弱,粉丝传播并不能有效提升自闭症议题的信息含量以增进公众的认知。

有关自闭症的少量支持性话语还散布在“明星公益动态”、“粉丝公益活动”等主题之下,但这些话语基本是作为引发明星话题的由头、“幌子”或者策略性仪式,仅起到铺垫作用。相较而言,明星王俊凯的粉丝群对自闭症的知识涉及较广,宣导较为得力,但这属于特例。总的来说,粉丝群在自闭症超话中的话语意图和落脚点均在于明星偶像,而非弱势人群。这种策略性话语“谋划”的痕迹在主题归类统计中再次得到印证。笔者检视“影视作品推介”主题(N=364)后发现,粉丝往往一面复制“自闭症”标签,一面进行广告植入(1.38%)、新歌宣发(11.81%)、偶像影视剧推销(26.37%)等活动,明显有借势营销之嫌。自闭症超话还成为粉丝开展同人网文创作、网络小说改写的活动空间,粉丝大量谈论网络言情、耽美小说等,其中只有少量提及有关自闭症障碍的影视剧作品(如电影《海洋天堂》)。

自闭症超话中的粉丝非常活跃,但关于明星形象的讨论和粉丝自我展演的主题话语占了极大比例,更有44.73%的空主题仅仅机械性地转发标签。总体而言,明星-粉丝的公益话语缺少对公益对象的关注和再现、缺乏对弱势群体经验处境的叙述,与现实中的自闭症人群并没有实质的关联。自闭症超话中的粉丝话语编码实践实际上是一种围绕自身展开的“自目的性”活动。

粉丝群体是基于对偶像强烈乃至“过度的”情感的集合,当粉丝群面向弱势群体展开公益传播,他们的情感是否会发生迁移,或扩展为公益精神?本文对一个超话“#薇娅李思思为孤独症群体发声#”公益直播活动展开个案观察,发现粉丝虽有所提及“孤独症”或“自闭症”,但并未对该群体流露出特别的关注或情感,相反,粉丝的情感表达始终围绕明星偶像。词频分析显示,该直播中粉丝的中心语汇主要有三种类型,分别指涉偶像的外貌、品性和行为:(1)对卖货偶像薇娅与主持人李思思的个人品质、性格魅力的称赞(典型词汇有“女性光辉”、“正能量”、“不忘初心”、“人美心善”、“温柔”等);(2)对薇娅、李思思公益直播卖货行为表达肯定(典型词汇有“有意义”、“钦佩”、“很用心”、“致敬”等);(3)对自身参与明星直播活动表达情感与集体认同(典型词汇有“感动”、“温暖”、“暖心”、“值得学习”、“任重道远”等)。由此可见,粉丝群的注意力和情感指向并未由偶像迁移到自闭症人群,更不触及该超话宣称的“为孤独症群体发声”这一社会层面,粉丝们对薇娅、李思思外貌的赞美都比对弱势群体的关注更多。

在公益传播中,随着粉丝话语的操演,粉丝群的认同始终集中于明星与粉丝共同体内部,生成“内指的情感”,而显著疏离公益对象。通过统一复制“我响应”、“一起行动吧”、“聚沙成塔”等标签,或者晒出捐款证明,粉丝们宣示对偶像的爱和追随,确认与偶像、明星组织之间的共生关系。这种“内指的情感”实则超越“拟态亲密关系”,夹杂类似“宗教崇拜”的部落幻象,即便在公益传播中也难以移情至他者,更难以转化为真正的公益精神。在此情境中,公益或“赋权”成为粉丝话语生产的表象和由头。

(三) 数据套利:时间黏连策略和空间的挪用与篡改

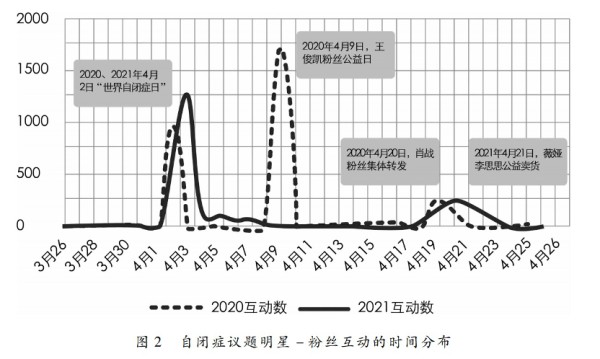

时间是社会生活最根本的要素,是人们在实践中创造和结构化的产物,人们借助时间的制度与世界建立持续、日常的连接,展开交往并协调社会行动。“世界自闭症关注日”是联合国在全球范围内设立的一种特殊的社会时间,具有制度性意义,它可以督促人们规划专门的时间资源,并派生出交流和互动的社会空间,为弱势群体创设特定的赋权机会,并生成社会可见性。因此,“世界自闭症关注日”是一个注意力“邀约”的窗口,也是一种社会行动的节奏,同时,它还意味着话语正当性的赋予和情感道德资源的生成与转化。在“世界自闭症关注日”前后,由于媒体聚集报道和相关权威机构的议题设置,“自闭症”被赋予了流量资源,网络空间的行动者只要关联这一话题就可能“带流量”,产生数据增殖的可能。时间因而在这里转化为“时机”,具备“黏连”价值,明星-粉丝群体因此产生对自闭症话题的兴趣和介入动力,并滋生数据套利的行为逻辑。

1. “蹭”时机:制造偶像数据生产的节奏与设置数据“爆点”

在时段上,“世界自闭症关注日”是自闭症议题传播历程中最为活跃的时间节点。本文对观察区间的自闭症议题传播状况进行分析,发现总共存在四个不同的热点时刻(图2),分布在世界自闭症关注日(4月2日)、王俊凯粉丝公益日“守护星翼计划”(4月9日)、肖战粉丝转发日(4月20-21日)和薇娅-李思思公益卖货日(4月21日)四个时间节点。可见,粉丝不只是在“世界自闭症关注日”参与传播,还另外延伸、制造了三个相关数据爆点。特别是通过定义4月9日“粉丝公益日”,饭圈为偶像(王俊凯)专门制造一个自闭症公益行动时间,据此,粉丝们集中打投,将偶像数据刷到了一个新高。在饭圈世界,为偶像刷数据是一项重要工作,以帮助明星占据榜单的优势位置,获取更多明星资源。而各类明星榜单是平台设定的一种算法“游戏”,它以定期的数据计量为依据,衡量、判定和展示明星人气和走势,制造明星之间的注意力竞争。时间、时距是算法排名和热度计算的重要指标。为了迎合平台的“打榜”规则,粉丝们需要建立时间节奏意识,组织紧锣密鼓的活动,紧盯热点,制造话题。粉丝群体不仅想方设法“搭便车”、“蹭热点”,还自主制造、定义有关偶像的仪式时间,号召集体展演,以期在单位时间内集中刷出巨量数据流来强力冲榜。我们可以观察到,不但“世界自闭症关注日”这样“自带流量”的时间点会被粉丝积极移用,明星生日、作品宣发日以及各类周年纪念日等一切可开发的时间节点都成为粉丝社群大力做数据的机会和由头。在“粉头转发爱豆,粉丝跟转粉头”的组织化行动中,“世界自闭症关注日”实际被改造成了以明星为中心的数据“庆典”。这意味着明星粉丝隐蔽地侵占了弱势群体的时间资源和可见性窗口,弱势群体反而成为数据生产标签,被贴在明星粉丝的活动之上。

2. 空间篡改:对自闭症超话的挪用与改造

自闭症超话是虚拟的社会空间,它集纳、邀约社会力量在此汇聚,创设交流和互动的话语空间。但粉丝群积极进入这些超话以后,表现出了明显的另类空间意图和“侵略性”。笔者以粉丝集中度最大的两个超话#关爱星星的孩子#和#世界自闭症关注日#为例展开分析,发现粉丝话语在两个超话中都呈现了自我扩张趋势,粉丝群采用征引、嵌套和再结构化等话语策略,对自闭症超话空间进行了挪用和改造。首先,粉丝征引、转述或引述媒体对自闭症议题的报道与机构发言,进行“文本盗猎”,再使之与偶像发生意义关联,进而扩张偶像话语,挤占话语重心,使自闭症超话转变为偶像的“自耕地”。其次,粉丝改造超话的结构,直接在自闭症超话中嵌入偶像子超话,采用多重超话组合和话题嵌套的策略,将自闭症超话再结构化。比如在#关爱星星的孩子#超话中,粉丝群就嵌套了#肖战正能量艺人#、#肖战绿洲更新#、#肖战#等数个次级话题;在#世界自闭症关注日#超话中,粉丝们则嵌入了#跟着王俊凯益起来#、#王俊凯我们的乐队#、#王俊凯公益粉丝日#、#生长-TFBOYS-王俊凯#等数个偶像话题。通过这种多层嵌套战术,粉丝在自闭症超话中成功开辟了偶像-粉丝的活动空间,扩张偶像“领地”。

空间篡改策略是粉丝迎合算法规则的结果。微博设定的明星影响力算法中不仅包含时间维度,还包含着空间维度。明星活跃的圈子越多、连接的社区越广,明星在数据流中的曝光率就越大。这可以解释粉丝群为何积极进入自闭症超话,进入以后为何还要进行追星打榜,是算法规则支配了粉丝实践的规则。在这种偷梁换柱式的时间和空间“置换”中,一条隐秘的数据操作链也得以延伸和铺展:粉丝不仅通过自身的数字劳动成为偶像资本的免酬劳工,同时也以交往、传播的方式殖民公益对象,从弱势群体身上抽取情感道德资源和数据利益。粉丝公益传播因而异化为一种数据套利实践。

(四) 数据灌水:机器符码繁殖与人的异化

粉丝群进入自闭症超话后开展了大量的“空主题”转发活动(“空主题”占比达44.73%)。所谓“空主题”转发是只机械性转发话题而不加任何评论,或只转贴标签而不展开任何实际内容。粉丝集中转发的标签有两类:偶像标签与自闭症口号式标签,除此之外没有实质性话语和个体表达,粉丝进行的活动主要是批量复制标签和刷屏。笔者将此现象识别为一种“数据灌水”。

转发是一种社会行动,同时也是一种悄然的关系数据的生产。任何转发复制都产生数据痕迹的积累与扩张,这跟内容叙事基本无关,如果追求数据的利益和效率,转发行为必然走向时间成本更低而数据产出更大、操作更简便的批量复制模式,内容就必然被模式化和标签化,转发行动于是变成“数据灌水”。“灌水”是一种适应机器生产的工作方式,它产出易于标识和识别的数据流,便于智能机器捕捉并迅速完成编码,进入计算流程,从而快速提升偶像数据被算法检索的频率。在数据化和数值编码的视角上,粉丝“打卡”、转发、“灌水”、蹭热点与占领异质空间等行为并没有本质区别,都是粉丝组织发展出的适应性工作策略——“数据赶工”的策略,它源于平台的技术诱导和谋利者对算法的自反性“投喂”。

数据“灌水”也包含着粉丝仪式意味,其基本的特征是整齐划一、模式化和程式性,“所说之话”与“所做之事”均追求一致性。因此粉丝话语交互多是简单句子的重复、标语口号的复制,并伴随着各色表情符号的大量运用,夸张热烈,不断交汇为偶像数据流。这股偶像数据流看似与“自闭症”有着编码相关性,但又与真正的支持性传播话语(见表2)存在着显著差别。除了重复标签或口号,更多元、更实际的人物呈现、信息支持、社会尊重和社会融入支持等价值维度在粉丝话语互动中基本缺失。

五、结论与讨论

本文对粉丝公益传播所关联的数字交往实践展开考察,发现粉丝公益传播在相当程度上是一种以赋权为表象的流量生产实践,包含多种数据套利策略。从功能的视角来看,粉丝公益传播的弊端是在网络空间制造大量语言“噪音”和数据泡沫,引发“公众感知的角质化”,反而稀释和空耗社会注意力资源。这种信息“熵增”不利于提升对自闭症人群的理解与有效认知。

粉丝型公益传播是一个多重因素中介的复杂过程,包含多方利益目标。当涉及募捐活动时,平台、偶像与粉丝群体通常分工合作,在资金上各有所承担(比如粉丝“一元钱”筹款,明星助捐,平台按比例配捐等),经过募捐平台和相关公益基金会的操作和分配,弱势群体可能最终获得一些资金或物资帮助。在这个过程中,平台配捐实际上是各方力量博取的主要资源,但它要以数据流为前提来相互竞逐。由此,平台建构起一条“注意力——流量——数据——经济利益”的关系链,激发各方行动。公益配捐是平台调动用户参与的方式,亦可巩固自身,但其实质是平台对数字参与者的一种基础设施交叉补贴,尽管这种“交叉补贴对于平台巨额数据利润来说是次要的,也是暂时性和营销性的”,但它已然构成当下数字化公益参与者的利益诱惑。在这条复杂的运作链条之中,粉丝与公益对象之间的关系并不是直接和本真性的,而是被中介抽象的、感知薄弱和数值化的,这解释了为何粉丝公益传播与社会学意义的支持性传播之间隔着显著的话语鸿沟。而当粉丝只是配合偶像公益宣传,并不涉及法定募捐时,其套利色彩更加明显和突出,甚至不惜编造虚假公益举措,消费“弱者”,走向悖反性的“数据不正义”。萨斯坎德(Leonard Susskind)批判这是“一场没有知情同意而且一方‘不在场’的‘数据交易’”,它“等同于剥削,因为它涉嫌从弱势群体身上不公正地提取经济价值”。

粉丝公益传播的本质在于数据生产。在这个过程中,弱势群体非但没有获得叙事、再现与主体建构的机会,反而被征用、编码和抽象化为数据原料,成为被抽空了生命处境和精神活性的“虚体”。库尔德利揭示数据殖民主义运作的“秘密”就在于它将生命编码,转化为可以被存储、处理的信息和数据,以此来占有人的生命,提取资源与剩余价值。在这种侵占性的数字交往中,粉丝行为体现出实践逻辑的冲突性和混乱性:既对弱势群体展现“善意”,又对其进行资源掠夺;既接受自愿的“数字劳动”而成为数据殖民链中的被盘剥者,又将这链条以“公益”的名义延伸、传递给弱势群体。归根到底,无论是粉丝还是弱势群体,都呈现出受到支配的非主体发展状态,在不同程度上都被异化成了“数据人”,他们共同面对的是一套既“制造能动”又“反噬对抗”的新型权力装置。

不可否认,粉丝公益传播必然包含着主观利他的意图和赋权弱者的意愿,但在组织化生产和普遍的数字异化进程中,“人类的意图被蒸发了”,“人类的意志和道德感在其中被不同程度地抹除了”。“公益”可能成为数字资本侵入日常生活的自然化手段;“传播”可能异化为符码语言的无效堆积,甚至演化成网络化的“块茎暴力”;行动者受到技术诱导和数据规则操控,化身为谋利的“数据猎人”,数字公益传播面临着从“微公益”走向“伪公益”的风险。

本文案例作为一种分析性范例,旨在揭示数字化交往给人带来的异化危机。这一危机体现在:由数值化编码和社交符号所中介的传播,不是致力于对真实境况的揭示,而热衷于通过符码堆砌与过度连接“变现”自身的流量价值;传播的意义困囿于数据形式结构的循环往复,消解在反叙事的数据主义逻辑当中。若以扩展的技术视域来看,数字社会的任何交往传播可能都面临着“数据拜物教”挑战,卷入到智能机器的技术律令和数据关联之中。这正是哲学家所警告的:一切存在物都可能被简化为可测量、可计算和可利用的“备用物”或“持留物”。它迫使人们重新认识现实,对一种正在到来的数字生存“境况”保持警惕。

需要指出的是,本文的意图不在于根本否定粉丝公益的意义和一定情境下发挥的积极作用,而是讲述故事的另一面,即提示或揭示数字社会的控制论逻辑正如何异化我们的交往、传播与社会生活。面对上述问题,2021年以来,国家有关部门加强对“饭圈”的治理,展开网络“清朗”系列专项整治,并控制平台技术诱导行为。这些举措对遏制数据主义蔓延和异化有重要意义,有利于促进技术伦理的反思。但要从根本上建立长效治理机制,则需要人们以更高的理性,参与并建设“数字时代的基本法”,共同推动一个合乎正义的编码良好的数字社会的到来。

载《新闻与传播研究》2023年第7期

囿于篇幅,公号舍去注释,完整版本请见刊物。

编辑 | 崔袁

返回搜狐,查看更多

责任编辑: