如何准确评价刘德华的演技和唱功?

如何准确评价刘德华的演技和唱功?

在华语娱乐圈近四十年的浪潮中,刘德华始终是一个独特的文化符号。他既非演技天赋异禀的“戏骨”,也非声乐技巧顶尖的“歌神”,却能在影视与音乐两大领域同时保持四十年的生命力。准确评价他的演技与唱功,需要跳出“非黑即白”的优劣评判,从“成长轨迹”“行业价值”与“时代共鸣”三个维度切入——他的表演是“勤奋打磨的精准执行”,他的歌唱是“情感优先的价值传递”,而二者共同构成了一位“国民偶像”的核心特质。

一、演技:从“偶像标签”到“质感演员”的四十年进阶

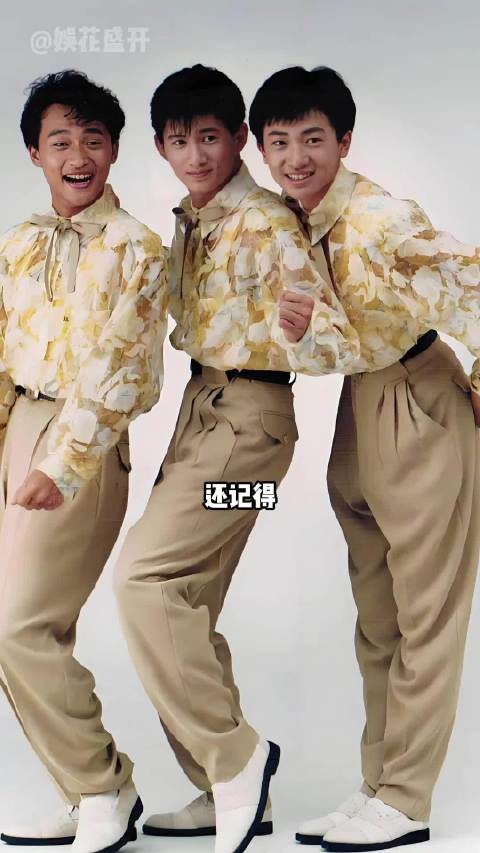

刘德华的演技之路,是一部“后天补拙”的成长史。从无线艺员训练班毕业初期,他因“过于帅气的外形”被定型为偶像派,表演被诟病“程式化”“耍帅痕迹重”——《猎鹰》中的潇洒警官、《天若有情》中的不羁混混,虽风靡一时,却难逃“角色服务于颜值”的局限。但与其他偶像不同,他以“量产式实践”对抗天赋短板,在近200部影视作品中完成了从“演自己”到“成为角色”的蜕变。

1. 突破点:《暗战》的“去偶像化”转型

1999年的《暗战》是刘德华演技的分水岭。在杜琪峰的调教下,他彻底抛弃“帅气滤镜”,饰演身患绝症、生命进入倒计时的大盗张彼德:颓废的妆容、克制的眼神,甚至男扮女装的颠覆性尝试,让角色突破了“正邪二元对立”的刻板印象。这场表演让他首次摘得香港金像奖最佳男主角,证明他能跳出“刘德华符号”,用肢体与神态传递人物的沧桑与坚韧。此后的《无间道》中,他与梁朝伟的天台对峙虽被外界热议“演技压制”,但他精准诠释了刘建明“在黑白边缘挣扎的矛盾”,用细微的眼神闪烁完成了角色的心理刻画,成为影片叙事不可或缺的支撑。

2. 成熟期:小人物的“质感表达”

步入中年后,刘德华的演技愈发贴近“生活本真”。《失孤》中的农民工雷泽宽,他刻意晒黑皮肤、学习方言,用佝偻的体态与焦灼的眼神,将寻子十五年的执着与疲惫融入每一个动作;《桃姐》中的少爷罗杰,他摒弃激烈的情绪爆发,以“克制的疏离”展现主仆间跨越阶层的温情,这种“润物细无声”的表演让他再度斩获金像奖影帝。此时的他已深谙“表演的减法”——不再依赖夸张的表情与台词,而是通过生活化细节让角色落地。

3. 争议与局限:天赋之外的“执行边界”

客观而言,刘德华的演技始终存在天花板。与梁朝伟“用眼神讲戏”的内敛诗意、刘青云“接地气的真实感”相比,他的表演仍偶有“痕迹感”:招牌式的笑容、固定的肢体语言,有时会让观众跳脱角色联想到“刘德华本人”;在《93国际列车大劫案:莫斯科行动》等作品中,他的台词处理被指“缺乏抑扬顿挫”,情绪传递依赖“外化的嘶吼”而非“内化的张力”。但这些局限恰恰印证了他的特质:他不是“创造型演员”,却是“顶级的执行型演员”——能精准理解导演意图,用勤奋填补天赋缺口,最终呈现出符合大众期待的角色。

二、唱功:“技术不完美”却“唱进人心”的刘氏美学

作为“四大天王”之一,刘德华的唱功是华语乐坛最具争议的话题之一。声乐专业视角下,他音域集中在G4-C5,高音稳定性不足,闭合技术与张学友等实力派存在差距;但从大众传播与情感共鸣来看,他的歌唱却成就了几代人的集体记忆。这种反差的核心,在于他将“唱商”发挥到了极致——用“不完美的真实”替代“无瑕疵的炫技”。

1. 独特唱腔:沙哑质感与情感共鸣的结合

刘德华的嗓音自带“叙事感”:略带沙哑的中音区浑厚磁性,鼻腔共鸣形成独特的“刘氏颤音”,在《天意》《谢谢你的爱》等作品中,尾音的层次化抖落如同诉说心事,让简单旋律变得深情动人。他深谙“扬长避短”之道,极少挑战超出能力范围的高音,转而在中低音区打磨情感浓度。2025年演唱会唱《冰雨》时的破音,非但没有引发差评,反而因“哽咽式演绎”引爆泪点——听众在意的不是技术完美,而是歌声中承载的岁月沧桑。

2. 选曲智慧:贴合时代的“国民叙事”

刘德华的金曲史,本质上是一部“时代情绪记录史”。90年代的《忘情水》精准击中都市人的情感焦虑,亚洲销量突破300万张;1997年的《中国人》以家国情怀的歌词与磅礴编曲,成为香港回归的时代符号;千禧年后的《练习》用绝症爱情故事传递细腻温情,《恭喜发财》则将贺岁元素与电子节拍结合,成为全民熟知的“春节BGM”。这些作品旋律简单流畅,歌词直白走心,既降低了传唱门槛,又精准对接了大众的情感需求——正如乐评人所言:“他的唱功是‘家常菜’,米其林大厨看不上,但全国人民吃不腻。”

3. 舞台价值:超越歌声的“情怀联结”

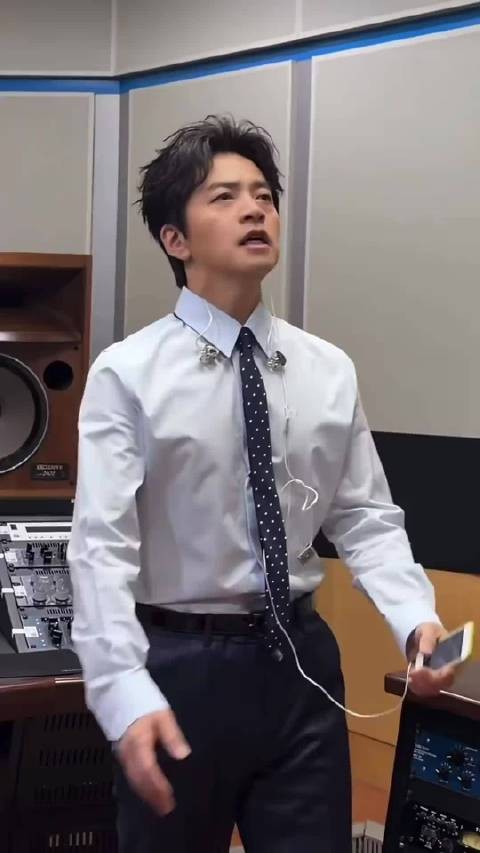

刘德华的唱功价值,更体现在舞台表现力与时代符号意义上。他的演唱会从不追求复杂的声乐炫技,却能通过眼神互动、肢体语言与观众形成情感共振。2021年《My Love》线上演唱会,60岁的他重新演绎经典,刻意降低音高凸显岁月感,吸引超3.5亿人次观看——此时的歌声已成为“青春记忆的钥匙”,技术瑕疵在集体情怀面前变得无足轻重。这种“情怀联结”,正是许多技术顶尖的歌手难以企及的核心竞争力。

三、合论:双栖传奇的本质是“职业精神与时代适配”

跳出“演技唱功孰优孰劣”的框架,刘德华的真正价值在于:他以“极致的职业性”完成了对“国民偶像”的精准诠释,其表演与歌唱共同服务于“情感传递”这一核心目标。

在香港电影黄金时代,他的演技适配了工业化生产的需求——既能在商业片里承担“颜值担当”与“票房保障”,又能在文艺片里完成导演要求的深度表达,成为连接主流观众与艺术创作的桥梁;在华语乐坛从黑胶到数字的转型中,他的歌唱规避了技术短板,以“情感优先”的策略穿越了曲风迭代,成为跨年龄段的“情怀符号”。他的勤奋与自律更让这种适配性延续四十年:年近60仍能保持稳定的表演状态,演唱会坚持真唱,这种职业精神让他在流量时代依然拥有不可替代的公信力。

当然,这种“适配性”也带来了争议:有人批评他的表演缺乏“艺术颠覆性”,歌唱缺少“技术突破性”。但正如他自己所言:“我不是最好的演员,也不是最好的歌手,但我一定是最努力的那个。”这种“非顶尖却极致适配”的特质,恰恰让他成为华语娱乐圈的“常青树”——他不代表艺术的顶峰,却代表了职业艺人的标杆;他的作品未必是传世经典,却成为几代人青春记忆的重要注脚。

结语:超越技巧的“情感共鸣者”

评价刘德华的演技与唱功,最终要回归一个核心问题:艺术的价值究竟是“技术完美”还是“打动人心”?他用四十年的实践给出答案:演技可以靠勤奋打磨,唱功可以用情感弥补,但能穿越岁月的,永远是作品与观众之间的“情感联结”。

他的表演或许没有梁朝伟的“眼神诗意”,却有“雷泽宽式”的生活质感;他的歌唱或许没有张学友的“技巧娴熟”,却有“忘情水式”的时代共鸣。这种“不完美的真实”,让他从“偶像”成为“国民刘德华”。而这,正是对他演技与唱功最准确的评价——他不是技术的巨人,却是情感的使者,是一个时代最温暖的记忆符号。

举报/反馈

网址:如何准确评价刘德华的演技和唱功? https://mxgxt.com/news/view/1892000

相关内容

你如何评价刘德华的演技?刘德华的唱功如何?为什么很多人说四大天王的唱功不专业?

香港人怎么评价刘德华的演技?

唱功的评价标准是什么唱歌技巧

刘德华在歌唱和演艺方面的成就对比如何?

天王刘德华的唱功到底如何?在华语音乐到底好不好?硬核分析!

如何评价刘德华的长相?

刘德华演技差?不不不,刘德华的演技在评价当中往往被低估了

怎么评价刘德华这个演员?

揭秘刘德华唱功之谜:他真的是歌坛神话吗?