1979年蒋经国拜访南怀瑾,想进屋谈,没想到南以陋室狭窄为由拒绝

1979年,蒋经国前往拜访南怀瑾先生,当他的车抵达门口时,却惊讶地发现仅有南老师一人等候在那里。然而,南老师并未邀请蒋经国进入室内,蒋先生表示想要一窥室内景象,南老师则以室内空间狭窄,不宜接待为由婉拒了他的请求。

在那个时期,蒋经国作为台湾地区的领导人,却对南怀瑾这位貌不惊人的老者表现出了异乎寻常的敬意,他为何如此郑重其事地前来拜访这位小老头儿呢?

这还得从事情的源头开始细细道来。

1918年,浙江温州乐清的一个世代书香的家族里,诞生了一个才华横溢的孩子——南怀瑾。鉴于他的天生睿智,其父深感栽培之重要,特地聘请了当地享有盛名的儒学大师刘公恕,来亲自教导这位家族的长子。经过数年的悉心教诲,南怀瑾不负众望,对于中华经典中的四书五经、诸子百家之学问均已领悟贯通,成为了学识渊博的才子。

在年轻的时候,南怀瑾对剑仙这一神秘领域产生了浓厚的兴趣。为了更深入地了解,他特意寻找了一位资深的老道士。老道士在仔细打量了他一番后,缓缓开口。

尽管你与我并无缘分,但鉴于你如此虔诚,我愿意向你透露两个重要的心得。首先,要学会欣赏花朵,但并非仅仅以人的视角去观赏它们。相反,要尝试从花的视角去看待世界,让花的精髓融入你的内心。当你以人的眼光看花时,你的精神往往会被花朵所吸引;而当你以花的视角看人时,你便能将花的神韵吸纳进自己的灵魂之中。

人心如同一个拳头大小的容器,无法容纳所有事物,因此无需过分追求抓取一切。”

南怀瑾因剑仙之道难以突破,遂孤身前往四川,缘分使然,得以邂逅禅宗宗师袁焕仙,成为其弟子。

随后,南怀瑾投身于袁师的禅宗门下继续深造。有一次,他身处几层楼宇之外,却依然能够清晰地窥见师傅与客人之间的深入交谈。

南怀瑾将这件奇异之事向师傅袁焕仙倾诉,然而,出乎他意料的是,袁焕仙却勃然大怒,厉声斥责道:“我原本以为你是个人才,有所作为,现在看来,你也不过如此。”

南怀瑾一度陷入了被指责的迷茫境地,无所适从。直至他前往四川,有幸得见虚云老和尚。虚云老和尚在了解了整件事情的来龙去脉后,对南怀瑾道出了其中的真谛:“是你的师傅及时点醒了你,使你得以解脱。修道的真正意义并非追求神通异能。你所提及的天眼通,并非通过自身修炼所得,而是源自外道,这实则更为危险。”

南怀瑾在虚云的悉心指导下接受教育,并脱颖而出,成为维摩精舍的首席大弟子。为了更深入地追求修道之道,他毅然决定独自前往大雪山闭关三年。在这段时光里,他专心致志地通读了大藏经,深入钻研,最终成功地将儒、道、佛三家思想精髓融会贯通,形成了自己独特的修行理念。

央视的《人物》节目中,讲述了南怀瑾大师在大雪山闭关修行的故事,在那段时光里,他怀揣着无比坚定的信念,发下了一个宏大的誓愿。

自我修炼圆满,我将致力于传承与弘扬中华之博大精深的文化,不仅限于佛法之道,更涵盖儒释道之全体。若此志不能成,我愿心甘情愿地承受一切后果,甚至降临于苦难之地狱也无悔焉。

佛教强调一旦立下宏愿,便需以行动兑现,而南怀瑾先生在此后的六十年间,始终致力于实现这一宏伟的誓愿,持续不懈地践行着自己的信仰与追求。

在他的生涯中,他曾多次面临担任高官的机会。例如,蒋介石曾认识到他的非凡才能,试图聘请他作为自己的机要秘书。而在1949年,接替蒋介石的李宗仁也向他提供了中将参议的高位,然而这些诱人的职位都被南怀瑾婉言谢绝了。

在公元197年,小蒋特意登门拜访,欲诚邀南怀瑾出山襄助。然而,南怀瑾并未应允此邀,但出于对文化传承与推广的热忱,他仍然答允与小蒋在车中交谈了两个时辰之久。

二战的尘埃落定后,日本遭受了战败的沉重打击。为了重塑民族精神,日本开始积极推崇和弘扬本土的文化传统。其中,密宗佛教备受关注,铃木大拙等密宗高僧被推到了前台,成为了文化复兴的重要代表。一些声音甚至宣称,密宗的真正传承已经转移至日本,而中国在这一领域已经失去了原有的地位。这样的观点,无疑是对历史和文化传承的一种独特解读和重构。

这其实正是日本所采取的明策,通过贬损中国来提升自己的地位。

在那时,中国人的情绪颇为激动,胡适虽万般无奈,只得硬着头皮迎战。然而,他对密宗的了解仅仅停留在表面,缺乏深入的理解,结果很快便败下阵来。

面对此情此景,南怀瑾毫不畏惧,毅然决然地站出来,与铃木展开了一场激烈的论战,坚定地捍卫了中国人的尊严与颜面。

南怀瑾大师,在古稀之年,毅然决然地踏上了前往美国的征途,致力于将中华深厚的传统文化展示给世界。他广泛召集门徒,积极开展讲学活动,通过自己亲身实践的真切修炼功夫,深深打动了众多外国友人。甚至连外国政要都以能拜入南师门下为荣,这一成就不仅彰显了中华文化的魅力,更是对日本某些阴谋的有力回击。

在生命的余晖之中,南怀瑾大师荣归故土,于太湖之畔安家落户,并创办大学堂,悉心栽培中华文化的薪火传人。他坚守岗位,矢志不渝,即便到了生命的终点,依旧坚守讲台,亲力亲为地传授知识,真正践行了竭尽忠诚、至死方休的崇高精神。

南怀瑾先生以他亲手书写的“平凡”二字作为他生命的终章,享年高达九十四岁,安然而逝。

通永禅师,作为成都文殊院的首院高僧,曾向著名的南怀瑾大师致信,提议为他建立舍利塔以资纪念。南怀瑾大师在回信中温和而坚定地表示,他和禅师都已年岁渐长,理应看淡世事纷扰。舍利塔虽能象征功德,但终究只是身外之物。他真正珍视并希望留给后人的,是那58卷深入剖析中华文化的著作,这才是他留给世间最宝贵的遗产。

南师一生与政治相关的事务寥寥无几,其中最为显著的一件发生在上世纪80年代。当时,随着两岸谈判条件的逐渐成熟,急需一位中间人来推动进程。

此人需具备崇高的道德威望,同时与两岸都保持适度的距离,在芸芸众生之中,难以寻觅到比南师更为理想的人选。

南师怀揣着深厚的家国情感,最终成功推动了汪辜会谈的举行。在任务圆满完成后,他选择激流勇退,默默地践行了“成功不必在我”的崇高文化精神,展现了一位真正的智者的风范。

可以说,南师乃中国国学之殿堂中的璀璨明珠,为最后一代的国学巨匠。在大三那年,我有幸在图书馆的浩瀚书海中,邂逅了一本由南师解读孔子智慧的著作——《论语别裁》。此书以独到的视角,深入浅出地剖析了孔子的思想精髓,让我受益匪浅。

笔者翻阅之下,瞬间被深深吸引,惊叹于竟然有人能将枯燥的论语演绎得如此妙趣横生,深入浅出。更令人钦佩的是,其巧妙地将佛、道、儒三家的文化精髓相互参照,进行细致的阐释。这样的作品,无疑是出自一位大师之手。

在深入研读南师的著作之后,我细读了如《金刚经说什么》和《如何修证佛法》等作品。这之后的二十年人生旅途中,我仿佛身处在顺风顺水的航道上,每每回望,都深感是南师的智慧之光照亮了我的前行之路。正是他的精妙讲解,助我挣脱了原生家庭的桎梏,让我能够先于他人迈出坚定步伐,从而在每个阶段都保持了领先之势。

去年的那个日子,南师已辞世十载。在那时,东方出版社推出了他的全集之作,一共多达47册,这样的一套珍贵藏品,堪称难得一见。尽管笔者手头已持有其他版本的南师著作,但仍旧毫不犹豫地再次购入这套全集,将其摆放在书架上,以彰显对文化的敬重与追求,同时也在默默诉说着笔者对南师的敬仰之情。

在重新描述以下段落时,我将尽量采用不同的表达方式和措辞,同时确保整体语义的一致性:

当然,如果您觉得数量稍多,完全可以根据自己的喜好选择其中一本进行购买。只要您喜欢,可以随意挑选,日后若觉得满意,再来回购其他书籍也不迟。

在深入剖析了当前形势之后,我们可以得出一个清晰的结论:尽管外部环境在不断变化,但我们的核心目标和任务始终未变。我们依然需要坚定地沿着既定的方向前进,不断克服前进道路上的各种困难和挑战。同时,我们也要时刻保持敏锐的洞察力,密切关注外部环境的变化,以便及时调整我们的战略和策略,确保我们的发展始终保持在正确的轨道上。只有这样,我们才能在激烈的竞争中脱颖而出,实现我们的长远目标。

若您因时间所限无法逐一细读,以下推荐的南师讲述中国智慧的系列著作三册同样值得一阅:《中国有文化》深入剖析中华文化的精髓,《人生无真相》则探讨人生的真谛与虚妄,而《正道的谋略》则揭示了正道之上的智慧与策略。这三部作品各具特色,共同构成了南师对中国智慧的精彩解读。

南师深入浅出地解读传统文化,将经典与历史相互映照,强调理论与实践的紧密结合。他时常以历史典故和自身经历为佐证,字里行间无不透露出他对人生百态和社会规律的深刻洞察,使中国文化焕发出实用与智慧的双重光芒,成为一部可学可鉴的宝贵教材。

在原文的叙述中,描述了一个细致的场景。以下是我以不同的手法重新表达这段内容:细腻的画面铺陈开来,映入眼帘的是一幅生动而富有层次的景象。每一个细节都仿佛被精心雕琢,让人仿佛置身于一个充满生命力的世界。色彩与光影交织,营造出一种独特的氛围,让人沉醉其中,流连忘返。在这个场景中,每一个元素都扮演着重要的角色,共同构建出一个完整而和谐的整体。无论是静态的景物还是动态的细节,都被巧妙地融入其中,为整个画面增添了无限的生命力。

中华文化历来珍视缘分之说,佛祖渡化有缘之士,书籍亦是如此。寻觅书籍之人,书籍亦在寻觅知音,这同样是缘分所系。若您对此怀有浓厚的兴趣,不妨点击上方的链接,一同探索其中的奥秘吧!

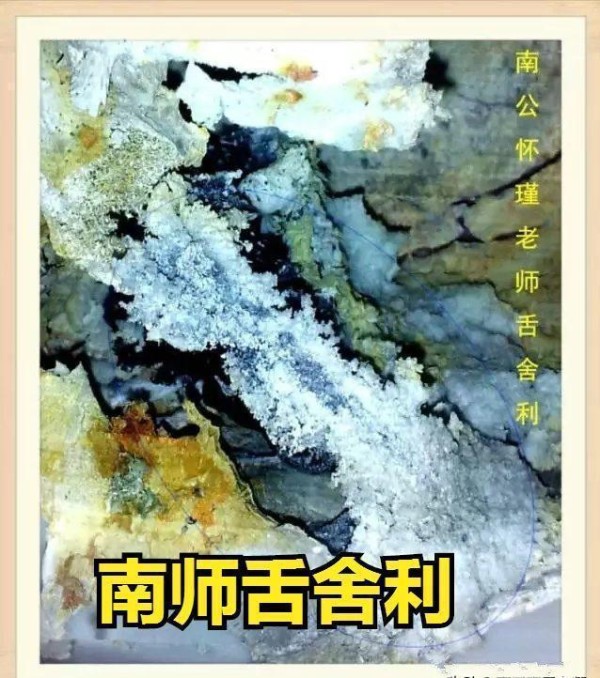

请注意,尽管南师并不将舍利视为身外之物,但他通过数十载的儒佛道修行,使得其人生极为纯净。因此,火化后,他留下了大量的舍利子,其中,以完好无损的头骨舍利和舌舍利尤为珍贵和罕见。在佛教的悠久历史中,唯有翻译众多佛经的鸠摩罗什大师留下了舌舍利,这被视为佛教教义正确传授的象征,而南师能与之媲美,足见其修行之深厚。

南师的舍利如今珍藏于成都文殊院的藏经阁深处,每个月的第一个周日,那里都会对外开放,供信徒们前来祭祀,表达对南师的深深怀念与敬意。

南师的生平,无疑为我们对文化的坚守增添了深厚的信心,让我们更加坚定地传承和弘扬中华文化的精髓。

举报/反馈

网址:1979年蒋经国拜访南怀瑾,想进屋谈,没想到南以陋室狭窄为由拒绝 https://mxgxt.com/news/view/1867216

相关内容

南怀瑾与蒋家父子的交往经历南怀瑾先生轶事

“拜一千座庙不如读一次南怀瑾。”北大教授李零:南怀瑾没有文凭

南怀瑾为何说:年轻人不要去钻研佛学与易经

国学大师南怀瑾向厚黑学宗师借钱,结果你可能想不到

王国平:我与南怀瑾结缘

南怀瑾遗产起纷争

南品仁回忆爷爷南怀瑾

诗人周梦蝶与南怀瑾的交往经历

南存辉缅怀南怀瑾:不学习曾被训斥“财迷”