饭圈文化背后的心理机制与数字暴力:当代互联网的群体行为危机

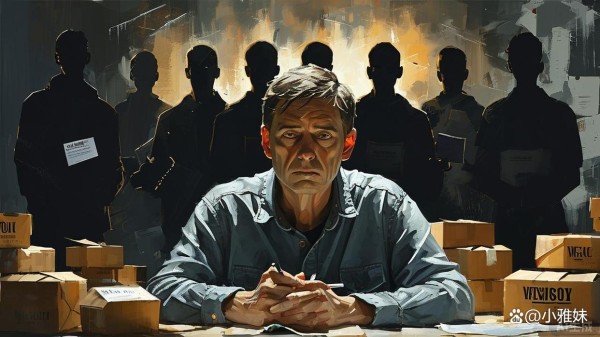

在当代互联网文化中,饭圈群体如同一张由情感、利益与权力编织的巨网,其行为逻辑既折射出人类深层的心理需求,也暴露了技术赋权下的社会危机。当粉丝为偶像投入的时间与情感逐渐异化为群体暴力的燃料,那些因耳环款式、家庭隐私而引爆的舆论风暴,本质上是一场场裹挟着道德审判与身份认同的数字化战争。

群体心理的暗流涌动

饭圈行为的驱动力植根于三大心理机制:从众心理形成的“信息茧房”让个体在重复的控评、反黑任务中丧失独立判断;道德优越感则通过“净化网络环境”等口号,将人肉搜索、集体举报包装成正义行动;而归属需求催生的“数据劳工”现象,使粉丝在熬夜打榜、集资应援中获取虚拟社群的认同感。这种心理机制的叠加,如同多米诺骨牌效应,一旦触发某个争议点,便会产生连锁反应。例如某演员成人礼佩戴的耳环被质疑价值230万元,粉丝为证明偶像清白,自发挖掘其家庭财产信息,甚至牵连亲属工作单位,正是多重心理机制共同作用的结果。

符号化攻击的蝴蝶效应

饭圈冲突往往始于微小符号的误读。以某演员耳环争议为例,奢侈品品牌GRAFF的经典系列饰品本属私人消费选择,却因粉丝群体间的攀比心理演变为“资本背景”的道德审判。这场风暴中,耳环从装饰品异化为阶级符号,粉丝通过信息挖掘技术,将当事人父亲辞职创业的时间线、母亲社交账号等内容拼凑成“证据链”,用碎片化信息构建出“特权阶层”的叙事框架。这种将物质符号与道德品格强行绑定的逻辑,本质上是通过污名化对手来巩固己方阵营的合法性。

数字暴力的人性代价

当网络空间的集体行动突破法律边界,其造成的创伤往往具有不可逆性。人肉搜索导致的隐私泄露如同病毒传播,某小说作者因作品情节引发粉丝不满,个人住址、家庭成员信息被公开后,甚至收到死亡威胁快递。更隐蔽的伤害在于心理层面的“认知绞杀”——通过集体举报迫使社交平台封禁特定账号,利用举报机制的漏洞实施言论清除。这种行为模式已形成标准化流程:建立“反黑站”收集所谓黑料,制作图文并茂的举报模板,发动千人级群体向网信办、平台方同步投诉。

生态恶化的系统危机

饭圈乱象对网络生态的破坏呈现多维度扩散。在数据层面,虚假流量制造的信息迷雾让优质内容难以突围;在法治层面,2021年中央网信办专项整治中封禁的违规账号达数万个,反映出群体行为积聚的法律风险;在社会层面,青少年群体中蔓延的“举报文化”正在解构正常的意见表达机制。更值得警惕的是,部分职业黑粉团队已形成灰色产业链,通过贩卖隐私信息、提供刷量服务牟利,将情感冲动转化为商业变现的工具。

这场裹挟着情感与利益的数字狂欢,本质上暴露了技术理性与人文价值的断裂。当算法推荐机制不断强化群体极化,当举报按钮变成排除异己的武器,或许我们需要在平台责任与法律规制之外,重建基于个体尊严的对话伦理——毕竟,真正的偶像崇拜不应以摧毁他人生活为代价,健康的粉丝文化终将回归到对艺术价值的理性探讨。

网址:饭圈文化背后的心理机制与数字暴力:当代互联网的群体行为危机 https://mxgxt.com/news/view/1578554

相关内容

粉丝文化深度解析,现代社交现象背后的群体心理与互动机制媒·眼看|“数字劳工”们的战争:“饭圈”乱象与互联网时代的偶像工业生产机制(高寒凝)

“饭圈”文化主要践行者是互联网背景下的广大青少年,该群体(亚)文化创造力不容小觑

心理学视角下的饭圈文化与体育现象——机制原理与应对策略

社科大互联网法治研究中心:2023互联网平台网络暴力治理机制构建与测评报告(60页).pdf

当偶像变成“神”:狂热崇拜背后的心理危机

从体育文化记忆的角度探讨互联网时代中国体育明星危机公关问题——以刘翔为例

麦肯时代:网络暴力时代的危机公关

深入解析:追星背后的心理机制与粉丝文化

体育“饭圈化”不能惯着:饭圈文化背后的心理