一、回望的节点:THE9、《青春有你2》与“101系”选秀

2023年10月27日至28日,由选秀综艺《青春有你第二季》(下文简称《青春有你2》)衍生的内地女子唱跳组合“THE9”解散演唱会在南京举办。至此,由虞书欣、刘雨昕等成员组成的一支内娱市场上较为引人注目的女子偶像团体正式毕业,风光告别。以之为一个颇为璀璨的句点,我们可以试图回望中国大陆选秀综艺史。一个标志性的节点是,2021年5月,由于“倒奶事件”,《青春有你第三季》被叫停,这一档节目的戛然而止,标志着2018年起爱奇艺、优酷、腾讯视频三大互联网视频巨头由韩国引入的101系选秀在中国大陆走向“历史的终结”。

因此,2020年上半年的《青春有你2》及由此出道的限定女团“THE9”,不仅引发了一场仅次于2005年《超级女声》的泛娱乐狂欢,亦成为了中国大陆娱乐市场上迄今为止最后一个“成功”且“完整”的101系选秀案例,值得反复回味。如今,“THE9”也已经完成全部意义上的“成长叙事”,彻底成为历史。

《青春有你2》是爱奇艺于2020年3月上线的一档偶像养成类综艺选秀节目,以培养中国内地娱乐市场中发展尚不充分的“女子偶像团体”为目标,召集了109位选手,通过任务、训练、考核,让选手在明星导师训练下成长,最终选出9位选手,组成女团出道。考察这类节目,需先对“选秀”的概念加以界定——“秀”由英文单词“show”音译而来,选秀观众根据选手真实的展现,对其加以挑选或评选。基于这样的定义,选秀节目必须满足以下条件:第一,是真实人物的展现和表现;第二,是通过观众参与评选的方式进行竞赛。中国内地最早的选秀节目可追溯到2004年湖南卫视《超级女声》系列。“团综选秀”则是近年来内地选秀节目一种大热的趋势——自2018年起,爱奇艺、腾讯视频等视频平台接续打造了以《偶像练习生》《创造101》《青春有你》《创造营2019》《青春有你2》《创造营2020》为代表的一系列男、女团养成类网络选秀综艺。这类节目以青春励志的成长故事作为养成的关键看点,以新颖的“101系”赛制和投票方式对养成主体的观众极度赋权。

养成类选秀不仅是简单的比赛,其中的每一位选手都是承担意义的独立文本。在节目持续录制、播出的几个月内,她们在训练基地与荧幕上展现出来的能力提升、性格培养、心态转变都是颇具成长意味的看点。2020年至2023年,笔者在爱奇艺视频平台、新浪微博、豆瓣小组和微信粉丝社群内进行了长期的网络民族志研究,主要采用了参与性观察、互动讨论、非正式访谈等方式,并在现实生活中对身边几位刘雨昕、陆柯燃、林凡等中性风女团选手的粉丝进行深度访谈。网络民族志提供了一种半隐蔽、沉浸式的研究方法与情感实践,得以大量收集资料,深入当代选秀生态,揭示《青春有你2》节目与受众、THE9成员与粉丝的复杂互动关系。

二、成长叙事:“成长”比“成团”更好看

与韩国原版偶像选秀节目“Produce101”类似,《青春有你2》采用了“青春制作人”的互动式养成体制。“青春制作人”是该节目对观众(尤其是粉丝)的称呼,在几个月的赛程中,他们作为“养成主体”被赋予了极大的权力,可以影响甚至决定“养成对象”即自己pick的选手的命运。具体说来,“青春制作人”可以在网络平台上为选手投票,选手名次的变动和最终成团的人选均由票数高低决定。除此之外,节目会不断增加排名带来的福利筹码,如广告代言、礼物解锁等,以提升观众的参与性和互动性。节目也设计了大量仪式来强化“养成主体”的赋权:在每一次顺位发布后,选手们按照名次高低排列队形,面对镜头伸出右手,齐声喊出“青春制作人,和我一起吧”的口号。

在《游戏的人》中,赫伊津哈对人类文化中的游戏成分进行探究,认为游戏是人之本能,是“一种自愿的活动或消遣,在特定的时空里进行,遵循自愿接受但绝对具有约束力的规则,游戏自有其目的,伴有紧张、欢乐的情感,游戏的人具有明确‘不同于’‘平常生活’的自我意识”。以《青春有你2》为例的东亚选秀娱乐市场上,“101系”选秀堪称一场大型网络互动游戏。首先是“时空限定”的隔离性与局限性。2020年春天,节目录制恰逢疫情期间,《青春有你2》将百余位选手集中于广州长隆欢乐世界的一栋楼内,进行3个月的封闭生活与录制,楼外是空无一人的游乐场与野生动物园,近于赫伊津哈所描绘的“禁止外人涉足的孤立的、或用藩篱圈定的、神圣化的场地”;时间上,游戏固然“有一个起点,到了某一时刻,就‘戛然止步’,走向自己的终结”,101系选秀推出的偶像团体多以“一年限定”著称,将在特定时间后解散。《青春有你2》节目中的一幕清晰地体现了游戏的特点:选手们被隔离在封闭的录制场地,身后并无观众,只得面向镜头发出“青春制作人,和我一起吧”的邀约。

《青春有你2》第20期节目截图

在邀请观众加入“青春制作”的过程中,节目形成了一种“粉丝主导”的养成模式,与传统电视选秀节目大为不同。湖南卫视自2004年打造的“超女系”选秀主要参照英国选秀节目《Pop Idol》节目的节目规则与造星机制,电视单向传播信息,选手的去留主要由节目组评委决定,粉丝只能通过短信投票在特殊关卡决定某几位特定选手晋级或淘汰;而在《青春有你2》等“101系”选秀中,拉斯韦尔式“传者—信息—媒介—受众—效果”的传播模式被打破,单向给予彻底转为双向互动。通过极度赋权,粉丝获得了强势的主导地位,他们的每一票对选手都具有极大的激励与决定作用。由此,节目在粉丝与选手间塑造出一种“准亲密关系”,他们亲切地将自己喜爱的选手称为“女儿”,以“母亲”的心态见证选手的成长,并创造性地建构集体身份来合理化自己进行批评的权力,同时获得心理满足。(参见:白玫佳黛,《媽媽愛你:中國親媽粉、偶像產業、性別和親密烏托邦》,《傳播與社會學刊》,第57期)

为迎合粉丝的需要,节目组有针对性地为选手设计充满“游戏精神”的“成长剧本”。其游戏性的起源是选手在文娱市场上的“出身”,根据参与节目前的经历,选手可分为三类:从未参加过选秀节目的“素人”、练习经验丰富但从未出道的“练习生”、出道后重新参选的“回锅肉”。节目对这三类选手采取不同的处理方式,进而刺激观众不同的心理认同模式。

“素人”选手舞台经验匮乏,天然程度最高,不带有任何工业包装的痕迹。在节目中,这类选手呈现出一个最完整的成长过程,以陈珏为例:参与节目前,她是网络上“查无此人”的路人,其貌不扬、沉默寡言,不会刻意迎合镜头,初舞台主要展现唱功并立下了“vocal”(声乐担当)的人设。随着游戏的深入,陈珏学了跳舞、换了造型,以愈加多元的形象示人,完成了“路人”到“偶像”的蜕变。性格方面,内敛含蓄的陈珏在其他选手的感染下逐渐变得开朗。这样的双重成长叙事对同为素人的观众极为受用,他们对“从零到一”式的进步感到欣慰,也由此反观自身由青涩到成熟的演变。这种认同直观体现在投票上,《青春有你2》第二次公演后,陈珏的排名由末尾晋升至第6。但是,选秀机制几乎不会应允“素人”选手的成功出道。

第二类选手是占有最大比例的“练习生”——已经在经纪公司经历过短至数月长至数年的训练,作为素人与偶像之间的“半成品”,需要通过参与“101系”选秀完成“养成”的最后一步,即出道。正如《青春有你2》选手上官喜爱所言,“别让我逮到舞台,逮到的话我就会把它咬碎。”这类“练习生”具有极强的符号意义,影射着社会中一大群默默努力、沉寂多年而不得成才机会的年轻人。英国传播学家丹尼斯·麦奎尔提出电视节目满足受众需求的“四种效用类型”,第一种是“心绪转换效用”。也就是说,节目可以帮助人们逃避日常生活的压力,获得情绪上的解放感与满足感。通过参与这类选手的培养,粉丝们完成了心绪转换,从她的身上获得了一种成本低廉的、代偿性的梦想实现方式。“上官喜爱”们的成功对粉丝来说是情绪上的解放,也是对成功自我的投射。

第三类选手被称为“回锅肉”,“回锅”意为已经出道或多次参加选秀,目的在于获取更好的演出平台和机会,她们往往是已经具备良好演出素养或强大潜在粉丝基础的亚流量明星。(郭徽:《综艺选秀节目中“回锅肉”现象的传播学审视——以第三季为例》,《视听》2020年第4期。)事实上, 此类选手的境遇并不尽如人意,在更新迭代极快的内地娱乐圈中,她们反复出现又消失,梦想的实现与衰落都显得极为轻易。以选手刘雨昕为例,出道八年间,她参加过不同形式的六档选秀,经历过小范围走红,却始终没能爆红于大众视野中。经过“红”与“糊”的反复转换,相较于“初生牛犊”一般的素人与练习生,“回锅肉”身上充斥着更为复杂的符号意义——迷茫、落败、执着、坚持。这类选手在荧幕上的复归,似乎代表着一种正视自己、跌倒爬起的勇气。值得注意的是,回锅肉选手在养成类选秀中的成长都是较为成功的,常以“大魔王”形象示人,在粉丝的助力下最终取得不错的成绩。2018年至2020年,爱奇艺、腾讯打造的6档“101系”选秀节目中,获得第一名的全部是“回锅肉”。粉丝对这类选手的支持,包含了对自身在现实生活中所处困顿处境的认同,以及对涅槃重生的渴望。

可以发现,这种“成长叙事”的建构指涉着赫伊津哈的著名论断——“游戏性”,这也是当代文化的显著特点。相较于一档中规中矩的电视节目,《青春有你2》更像是一场大型互动式网络游戏。观众在比赛初期pick(选择、投票)心仪的选手——即选择游戏角色,而自己则在这一过程中成为游戏玩家。在比赛过程中,粉丝投入了时间、情感甚至大量的金钱,以此操控游戏角色,掌握人物“生死”,收获不同的游戏体验。pick“素人”选手能够拥有一个较为完整、丰富的游戏体验,品尝“逆袭”的快感,但出于自身能力基础的局限,有很大几率无法“活到最后”;pick“回锅肉”选手则意味着一个较高的游戏起点,从开局便以强者身份面对严酷的丛林竞争,当然也意味着更多的成本投入。若能在高手云集的比赛中杀出重围,便可登上最高领奖台,反之则要接受“从云端跌入谷底”的残酷命运。作为“游戏”的选秀之魅力还在于,其剧情具有较高自由度,粉丝在游戏开端的选择与游戏过程中坚持不懈的打投、宣传等“数字劳动”可以改写后续剧情,反之又能够最大程度地调动粉丝的情感投入。如果想让自己的角色一路玩到决赛圈,获得高质量的游戏体验,那么粉丝玩家需要具备独特的眼光、勇气、韧性、才智、胜欲,以及对游戏秩序的遵守。正如赫伊津哈所言,“游戏本身处在善恶判断的范围之外,然而紧张的成分给游戏注入一种伦理价值,因为它是对游戏者技能的考验。游戏是对人的勇气、韧性、才智的考验,最后一种但并非全不重要的考验是对游戏人精神力量即‘公平竞赛精神’的考验。”在忘我的游戏体验与大众传媒的造神仪式中,粉丝暂时脱离了日常与现实,随着情绪的起伏波动体味精神乐趣乃至“神性”的短暂降临,并构筑起对“成长神话”的心理认同。

当然, “游戏性”并未消解《青春有你2》作为一个青春励志文本的严肃意义,我们可以从多个侧面对这档节目进行解读。“成长叙事”的另一重魅力在于粉丝与选手的“共同成长”:在参与互动的过程中,粉丝通过对选手的养成,满足了对自我的成长期待,以偶像的梦想为自己带来借鉴和鼓励。嘉宾金靖在节目中说:“其实制作人们不是在看你,是看她自己。”丹尼斯·麦奎尔认为电视节目的另一重效用是“自我确认”,即节目中的人物、事件、状况等,可以为观众提供自我评价的参考框架,通过这种比较,观众能够引起对自身行为的反省,并在此基础上协调自己的观念和行为。每一档“101系”选秀都同时提供了百余个形形色色的样本,指涉着现实中的种种“普通女孩”,或自卑、或弱小、或孤独,但都在节目播出的短暂过程中展现出幅度可观的实力增长,在激烈的竞争中收获了真挚的友谊,这对以女性为主的观众群体来说是极大的激励。在群像模式的成长叙事下,最后的成团结果反而不那么重要。不论出道与否,摄影机都能有意味地发现和捕捉了每一个独立个体的价值,而粉丝也在参与式观看的过程中收获了有针对性的自我认同。因此,“成长”比“成团”更能吸引观众的注意力。

三、性别政治:“中性气质”的女团定位

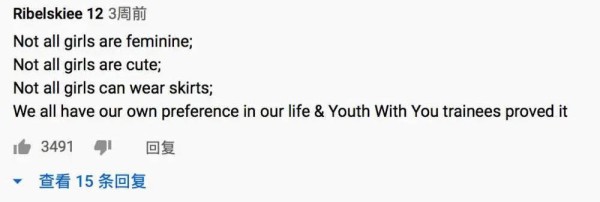

作为一档女团选秀节目,《青春有你2》以培养人气高、能服众的女子偶像为目标。但“服众”的标准难以衡量,什么样的女生能代表“女团”?可爱、甜美、温柔、性感,这些都是符合传统审美的女性形象标签,也可以概括日韩娱乐市场上大多数标准女团成员的形象;然而,一批短发、飒爽、帅气的“中性风”选手也在中国本土女团中持续存在,从“S.H.E”的Ella,到“火箭少女101”的Sunnee,中性风女团成员从浮现在大众视野那一刻起便引发了大量的争议。有习惯于日韩女团审美的受众表示“中性风就不该在女团中存在,喜欢中性风为什么不去搞男团”,而对中性风格具有较高包容度的《青春有你2》在海外输出后,却获得了国际文化市场的广泛好评,比如有YouTube热评指出,韩国选秀节目比的是“谁最可爱”,而中国选秀节目则是比拼“谁最酷”。

截图转引自“毒眸”公众号:《内地偶像选秀,正在借K-POP的东风“出海”》

截图转引自“毒眸”公众号:《内地偶像选秀,正在借K-POP的东风“出海”》

《青春有你2》一开始即打出了“Girl X:不定义女团”的主题,跳脱出固有的“女团”人设标签,也力图在更深层意义打破性别刻板印象。一个标志性事件是,在绝大部分选手都身着传统制服裙完成主题曲舞蹈的录制时,c位选手刘雨昕执意选择了裤装。裙装或裤装绝不仅仅是演出服装的差别,更是不同性别气质的呈现。而曾经被嘲讽“缺少男子气概”的PD蔡徐坤对此表示认可:“完全不用在意别人的眼光和看法,如果有压力,我陪你一起扛。”可见,在节目中,刘雨昕、陆柯燃、林凡、黄小芸等偏离传统女性气质的选手也可以真实且勇敢地表达自我,挣脱传统性别模式的枷锁。作为意义生产的平台,《青春有你2》为这类“中性风”选手提供了自由生长与表现的空间,加速助长了多元化的女性意识。一批中性风选手的集中出现是对男性凝视的反叛与颠覆,从被男权社会规训到自我个性的树立,性别气质的“解构”与“再建构”成为《青春有你2》节目价值观的新风向,一定程度上助力启蒙了女性观众的性别意识。当然,在近十余年来中国内地选秀综艺节目的整体趋势中,我们也能触摸到这一细微的变化。从2005年《超级女声》捧红的李宇春、周笔畅,到2009年《快乐女声》中爆火的曾轶可,再到2018年“网络选秀元年”后“浮出历史地表”的一系列中性风选手,选秀节目为她们提供了一个主流话语之外的,用以呈现多元性别气质的表演平台。2020年春天,《青春有你2》提出“不定义”、“girl X”的口号,或可理解为对十余年来性别观念演进趋势的总结。

与此同时,尽管刘雨昕等中性风选手已经自信表示“我们这样的女生,能不能跳女团舞,已经是上个世纪讨论的话题了。”然而观众却并非全然接受。2020年初,在《青春有你2》节目筹备期间,部分网友得知刘雨昕等选手的参选,便在豆瓣等平台上对中性风选手展开攻击,将她们中性化的着装打扮、舞台气质与性取向挂钩。这种观点的悖谬之处在于,“漂亮”、“可爱”、“优雅”、“温柔”作为一种话语本身并不具备性别标签,性别气质亦无需与性取向发生直接关联。正如波伏瓦的著名观点,所谓的“女性”身份并不是生理决定的产物,而是与男性中心社会的文化建构有关,“女人不是生来就是女人,而是变成女人的”。与之相关,传统的女性气质,也是以男性为中心的塑造的产物,今天被男女两性普遍承认、接受的主流“女性美”不过是男权话语定义的结果。对于女团选秀的大部分受众来说,意识到这一点是很难的。如卡伦·霍妮在《女性心理学》中指出,“如果我们清楚我们所有的存在、思想及行为符合哲学男子气标准的程度,我们就能明白对男性个体和女性个体来讲,真正摆脱这种思维方式是多么困难。”根深蒂固的性别刻板印象、男性中心主义的认知方式、日韩女团既有风格的渗入,使得“中性风”选手在很长一段时间内都无法被大部分受众认可。

而中性风选手能在节目播出后“逆风翻盘”,获得超高人气,背后原因主要有三:首先是对选手实力的认可。作为一档选秀节目,唱跳实力是衡量每一位选手的最本质的标准。刘雨昕、陆柯燃等中性风选手在节目中展现出的优秀唱跳功底、对舞台的驾驭能力为她们带来了极大的魅力加成,征服了一大批本不看好她们的观众,并最终以第1名、第9名的身份出道并入选“THE9”组合。在为期几个月的赛程中,曾经厌恶中性风选手的豆瓣小组屡屡发生从“打铁”到“真香”、从“黑”转“粉”的话语转变。

第二,观众的审美趣味也在发生变化。值得注意的是,根据百度的受众数据分析,《青春有你2》的受众中女性占到69.18%,是较高的比例。女性观众对具有传统女性气质的女明星感到审美疲劳,对男权话语体系下对女性性别特征的规训感到不满,因此,在对中性风偶像的追星实践中,勇敢、坚强、独立、飒爽等特质集中一位女性偶像身上,女性粉丝由此获得了一种破除神秘的、去政治化的“性别逾越”的快感。正如学者吴畅畅所言,“虽然我们也赞颂女性的干练,但那种更多的是一种集体主义的、高度政治化的女干部式的干练,而直到李宇春的出现,我们才真正在电视上看到了某种个人主义的、非政治化的社会性别的逾越。”(公众号“GQ报道”:《青你2》VS《创3》:“一场草根直男与中产直女视角的比拼”中华东师范大学传播学院副教授吴畅畅的观点。)

第三大原因则要回到“中性气质”本身,即我们如何理解这种独特性别气质的产生。巴特勒的性别操演理论认为,主体的性别身份不是既定和固定不变的,而是不确定和不稳定的,即“操演性”(performatively)的。所谓性别表演,就是“我”在扮演或模仿某种性别,通过这种扮演或模仿,“我”把自己构建为一个具有这一性别的主体。而舞台上则是一种更为夸张的操演。如果说大部分女团成员在舞台上展现出的可爱、甜美、温柔、性感等特质操演着传统认知中的女性性别身份,那么中性风选手则通过独特的着装、发型和舞蹈动作暂时性地模仿了男性性别特征。但这并不意味着她们将自己认同为“男性”,出于性别身份的不稳定性,她们在另外一些场合、或者出于不同的舞台表演需求又重新扮演了女性身份。如《青春有你2》第22期节目中,刘雨昕选择尝试了长发与裙装造型,跳起了妩媚性感的“女团舞”,目的是向观众证明自己可以同时驾驭两种舞台风格——这正是性别操演的结果。豆瓣用户“小白同学”也曾就《青春有你2》中的三大热门“中性风”选手做出如下评价:“林凡的憨、陆柯燃的娇以及刘雨昕的温柔,给她们走中性风很好的加成。”中性风选手的爆红,并不是迎合了异性恋女性受众对男性偶像气质的需求,而是因为她们操演性地呈现出了两种独立的性别气质,又将其糅合而形成了独一无二的审美风格。

可以说,中性风选手在女团中愈来愈多的存在,受众对中性风选手逐渐强化的认可与接受,实际上确证了当代女性一种更加先锋的性别意识与审美观念,跳脱出男性凝视的框架,将关注与评价的视角从男权社会赋予的审美标准转向自我审视与内在精神气质的塑造上。

四、结语:“贴金”与“搅局”

为什么在选秀生态整体沉寂多年后的2020年的春天,一档《青春有你2》重新把这种全民造星的娱乐活动拉回大众的视线?

“成长叙事”是中国大陆娱乐市场十余年来的每一档选秀节目都在着力打造的特质,《青春有你2》是其中之代表。这一叙事模式如此受推崇,实际上触及了娱乐工业体制下的一个本质问题,即粉丝群体在娱乐工业生产与消费中的重要作用。演艺公司包装打造的偶像与出身于选秀的偶像的最大区别是,前者一出道即以星光熠熠的形象示人;而正如学者杨玲对《超级女声》的论断——“选秀明星身上的金子是粉丝一点点贴上去的”(杨玲:《转型时代的娱乐狂欢 超女粉丝与大众文化消费》,北京:中国社会科学出版社2012年版,第30页。)。正是这一“贴金”的过程,提升了粉丝的参与感,满足了粉丝的游戏心理,也在激发认同的过程中完成了他们对理想自我的投射。

但不可忽视的是,“贴金”只能提供一种表面与暂时性的快感,选秀明星身上的“金子”事实上并非由粉丝之手所贴,其背后存在着一个宏大而隐形的现金池塘。也就是说,一味放大选秀的“游戏性”与成长叙事的“神话性”将会回避资本对偶像产业的操控力量。回到赫伊津哈,他在《游戏的人》中提出游戏中的“搅局者”这一概念,“违反规则和不理睬规则的人是‘搅局’的人。……搅局者把游戏世界砸得粉碎。他只是短暂地隐藏到游戏人的队伍中。他使游戏里的幻觉(illusion)荡然无存。”诚然,作为三大互联网巨头“BAT”控股下“爱优腾”视频平台打造的节目,《青春有你》等101系选秀在中国大陆的生存与资本介入紧密相关,节目精心打造的“成长神话”与多元化的“性别展演”终究还是资本镣铐下的舞蹈,最直观的体现便是投票权与奶制品消费的绑定。但在“倒奶事件”之前,资本软性力量与选秀的游戏精神呈现良性互动、彼此存留生长的空间,共同维持着游戏的“幻觉”。而正如赫伊津哈所提文化中的游戏成分衰减的几种情况:机械化使人异化成为非人性的“技术—资本”大机器的螺丝钉;战争的激化与变质,双方超越了平等对手的范围——“一旦游戏精神丧失,文明就会难以为继”。回到101系选秀的语境,伴随着赛程进展,淘汰愈发激烈,一方面,选手背后不同经纪公司展开势力不均的经济对抗,“买出道位”等操作破坏了游戏竞争的公平性;另一方面,粉丝的数据劳动逐渐异化,除去支付大量的时间与金钱成本打榜投票外,集资、晒榜、代喝等行为的延伸甚至产业链的形成,使得资本的全方位渗透打破了伦理平衡的游戏秩序,粉丝由游戏“主导者”降级为服务于庞大偶像工业的“螺丝钉”,充满幻觉意味的“成长神话”随之崩解。

在文化批判的视野下反观以《青春有你》为代表的系列“101系”选秀,及“THE9”等衍生组合在中国大陆娱乐市场的兴与衰,我们得以发现,在“流量至上”与“技术赋权”的逻辑下,资本对文化的操纵具有参与性、隐匿性和迷惑性。如果说2021年春天的“倒奶事件”是中国大陆101系选秀承担资本重压的“最后一根稻草”,那么直至2023年10月末,伴随着“THE9”告别演唱会的结束,刘雨昕在微博上写下“我的青春落幕了”——曾经风光一时的“爱优腾”101系选秀,以及与之伴生的轰轰烈烈的粉圈数字劳动也彻底退出了主流文化视野。在这样的时间节点上回望这座庞大的“类游戏”世界,我们能够跳出日韩式选秀流行文化工业化的陷阱,思考中国本土女性偶像的成长与演变。返回搜狐,查看更多

责任编辑: