1. 从红巨星到白矮星

如上一篇所述,当恒星超分子壳层位于恒星表面后,恒星对外辐射能进一步降低,更多光子参与内部自循环,自循环系统生成物质的能力进一步增强,导致恒星内部压力快速增大。当整个恒星物质量达到临界值Es时,构成超分子壳层的超分子体之间的粘连部位率先被烧穿。于是,恒星内部大量物质开始从超分子体的间隙喷射出来,一些小的超分子体也随着喷流进入太空,形成类太阳恒星大爆炸。

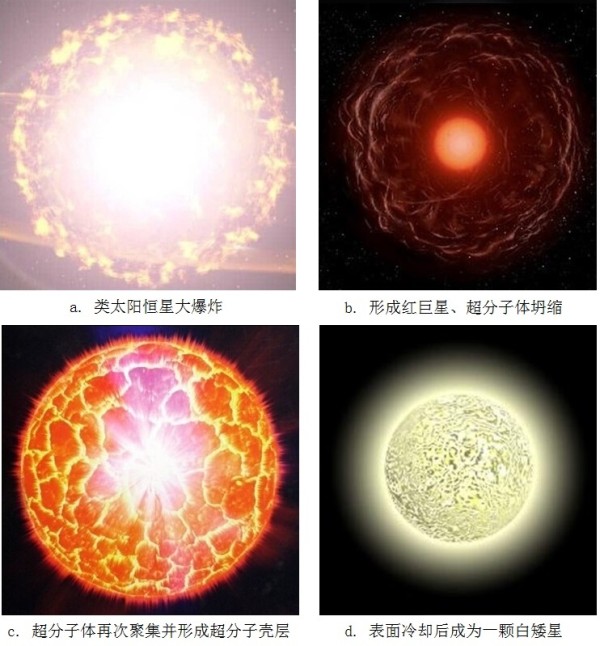

从类太阳恒星大爆炸到白矮星的形成过程大体经历了四个阶段:

第一阶段:形成红巨星

严格地说,“恒星大爆炸”的说法是不准确的。在恒星内部物质向外喷发的早期,是先从超分子壳层最为薄弱的一些地方开始的,就像地球上的火山喷发。由于这些零星的火山喷发所释放的内部压力抵消不了内部自循环系统带来的增量,于是,一方面火山口越来越多;另一方面,原来熔接在一起的超分子体之间的间隙再次烧熔,形成许多带状甚至环状火山群。最终,形成恒星大喷发。

随着类太阳恒星大喷发,喷出的气态物质夹杂着各种微粒,形成厚厚的烟气层,笼罩在恒星周围,并不断向外层扩散,看上去像是恒星在快速地膨胀,天文学上称之为红巨星。

第二阶段:红巨星脉动震荡与超分子壳层引力坍缩

随着恒星不断向外喷射物质,内部压力逐渐降低,导致积聚在火山口的熔岩回流火山通道,于是火山停止喷发;随着内部压力的增大,再次将回流熔岩涌出,并形成二次火山喷发。如同间歇喷泉一样,这个过程不断反复。这时,红巨星看上去时而大时而小,形成了红巨星的脉动震荡。

随着红巨星持续的脉动震荡,超分子壳层进一步碎裂。于是,在每次间歇喷发的末期,随着内部压力的降低,超分子壳层会发生引力坍缩。与此同时,导致后续喷发加剧。

第三阶段:再次成壳

与早期恒星形成超分子壳层时的状态不同的是,这时的恒星具有更强大的自循环系统,构成超分子体的原子也更重一些。这些更重的超分子体最终将火山带和火山环的喷发口封闭,进而形成了更加厚实的完整超分子壳层,再次成壳。

图5-1 白矮星形成原理

第四阶段:形成白矮星

再次成壳后,恒星表面逐渐冷却而暗淡下来,看上去泛着微微的白光。冷却后的火山带和火山环,如同表面上的一道道褶皱的疤痕,由于它们比壳层更厚且一般由更重的原子构成,而看上去呈现为暗纹。这时,一颗白矮星诞生了,如图5-1所示。

2. 双(三)星系统的形成及其归宿

恒星大爆炸所喷射出的物质,主要由超分子碎片、岩浆冷凝形成的碎块(天文学上又称之为星子),以及大量的微粒(分子团)和分子、原子等形成的尘埃和气体组成。

这些散布在白矮星四周的喷射物质,在白矮星引力作用下,那些距离白矮星较近的,纷纷坠落白矮星表面;那些距离白矮星较远的,在白矮星旋转引力场的拖拽作用下,逐渐向白矮星赤道面汇聚,并环绕白矮星运动,最终形成一条环状星云。由此可见,具有环状星云的白矮星一般都是最年轻的白矮星。

如同星云子涡和行星的产生与形成原理一样,在白矮星引力场的作用下,上述环状星云会演化成一个或两个星云涡,进而形成一个或两个新的天体。新天体与白矮星共同构成一个系统,天文学上通常称之为双星系统或三星系统。

值得注意的是,新产生的天体既可能是发光的所谓恒星,也可能是不发光的所谓行星。因此,天文观测中用光学望远镜发现的所谓孤星也许并不孤单、所谓的双星系统也许是三星系统甚至多星系统。

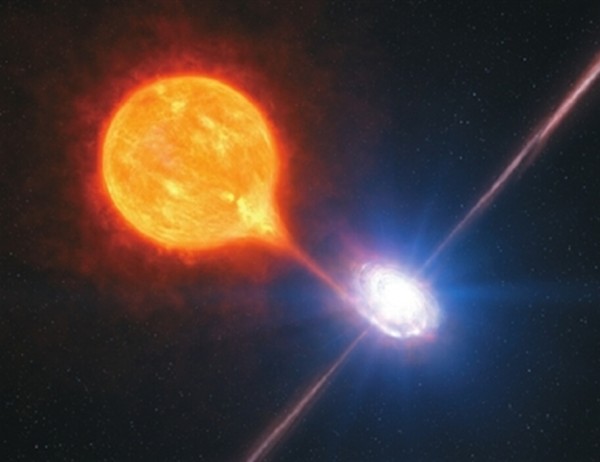

以双星系统(白矮星和它孕育形成的恒星构成的系统)为例,随着白矮星进一步演化为脉动白矮星、中子星乃至黑洞(详见后续篇章),它的物质量不断增大、引力场不断增强,导致环绕运动的恒星最终会进入它的静止引力区而被吞噬,天文学上归因于引力波辐射所致,是不正确的。如图5-2所示。

图5-2 恒星被吞噬的场景

在图5-2中,人们通常认为是黑洞吞噬了恒星,或者说恒星掉进了黑洞中。但从上述讨论中可知,吞噬恒星的也可能是中子星,甚至(脉动)白矮星。

注:本文摘自刘泰祥著《天体演化概论》第五章,该书于2015年从中国台湾蘭壹出版社出版发行返回搜狐,查看更多