四大天王的“争霸”从何时开始?相信很多人会马上想到1992年,但实际上并非如此。笔者认为,这场跨越岁月的较量真正的起点应是1993年。

对于四大天王的讨论,我们应当放眼更广阔的视野,而不仅仅局限于某一个奖项,或者局限于香港乐坛,甚至不能仅仅关注华语市场。只有这样,才能真正理解“王之盛宴”的含义。

1993年,战局如何?先来看看张学友的表现。入行九年的张学友,一直处于一种“龙困浅滩”的状态,直到这一年,才终于迎来了突破。那年,他发布了多张专辑和参与了多部电影。他的普通话专辑《吻别》在全亚洲销售超过四百万张,创下了巨大的销量,尤其在内地和新加坡都取得了优异成绩。而他的粤语专辑《我与你》也同样表现不俗,拿下了多个奖项,成为当年的最大赢家之一。

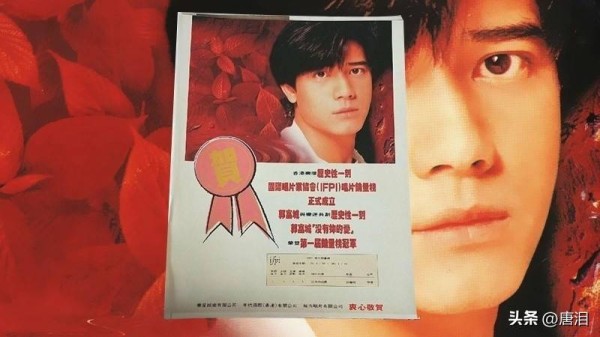

张学友在1993年不仅收获了诸如叱诧乐坛男歌手金奖等多个奖项,还在香港IFPI榜单上拿下了多个周冠,成为了乐坛的领军人物。

而郭富城,这位之前主宰华语乐坛三年的歌手,虽然依旧有着强大的影响力,但在1993年面临了不少挑战。他发布了多张专辑,出演了多部电影,然而他的成绩在与张学友的竞争中显得有些逊色。尽管他的专辑在台湾和香港销售不凡,且在新加坡的龙虎榜上表现出色,但他在IFPI榜单的成绩仅列第四。

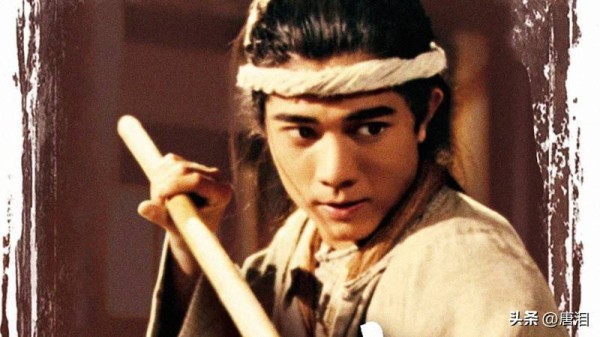

郭富城在影坛的表现依然强势,电影《天若有情Ⅱ之天长地久》虽未打破票房纪录,但其在电影中的表现依然值得称赞。此外,《赤脚小子》这部电影尽管票房表现一般,但郭富城的演技依旧展现了他扎实的基础和情感的深度。

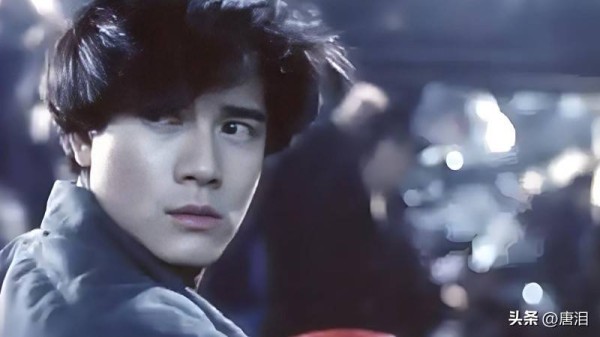

接下来是刘德华。他在1993年发行了几张专辑,并首次登上香港红馆,举办了演唱会。尽管他的专辑销量在香港IFPI榜单中位列第二,但相比前几年,似乎呈现出下降的趋势。尤其是在电影方面,虽然有几部作品票房接近两千万,但整体成绩远不如他的以往表现。

最后是黎明,作为封王之初的后起之秀,他的成绩虽然不及张学友的强势,但也逐渐展现出他的潜力。黎明发行了多张专辑,参与了几部电影和电视剧,其中《原振侠》成为了当年香港的收视冠军。

整体来看,1993年,张学友的飞跃显而易见,他成为了当年最大的赢家。郭富城虽遭遇了一些挫折,但影响力依然不容小觑;而刘德华则似乎进入了一个相对低谷;黎明的上升势头则显示了他未来的潜力。

通过这一年四大天王的较量,我们可以看到,天王之位并非一蹴而就,每个人都有自己的起伏和挑战。而这场跨越岁月的较量,最终以张学友的胜利而告终。返回搜狐,查看更多