人生必修课——如何对待我们的家人

天底下没有哪个家庭是从不发生摩擦的。人与人的关系越近,冲突摩擦就越是难以避免。尤其是最近,因为身体不适居家的人越来越多,面对生病时期情绪更加敏感的家人,我们更应该学习如何对待我们的家人。和家人相处的时间变多了,不可避免的家庭矛盾更是随之凸显出来,无论是夫妻之间还是亲子相处中都会产生矛盾。更有甚者,“原生家庭”的问题很可能会烙印在一个人的心中,造成终生的困扰。

和外人打交道的时候,我们要小心翼翼地遵守一整套待人接物的礼仪规范;而回到家里,往往就希望能够随心所欲,做回自己。但是,亲密的家庭关系更需要精心的维护。要想家和万事兴,一定要牢记以下4大法则——

法则一:不要把“世俗”的评价标准带进家门

我们在育儿杂志中常常能看到“鼓励式教育”的字眼,可是“好孩子”和“坏孩子”这种形容词,事实上都是世俗眼光下的产物。如果眼里总是看着“别人家的孩子”,自己的孩子必然是相形见绌。因为这样的评判标准让每个人都已经在心里预设了“完美的家人形象”,现实和理想出现任何一点不符,都会让人心生芥蒂。

但是,每个人的大脑都有自己固有的反应模式,在一方面擅长,就必然会在另一方面有所短缺:

·拥有创造力的人,同时也会“随心所欲”“浅尝辄止”。

·喜欢深入思考,便会显得“无所事事”“磨磨蹭蹭”。

·能够回避风险,也就对应着“畏缩不前”。

·百折不挠,则等于经常会“重蹈覆辙”。

所有的才能都是与缺点相伴而生、相辅相成的,一旦抹杀某一缺点,那么其对应的优势也将不复存在。

因此,一味看到家人的缺陷只会让人生气,但若顺着缺点注意到对应的才能,每个人都会是家中不可或缺的一分子。

“一旦开始就不许中途放弃!”“不要总是瘫在那儿无所事事!”“做事别磨磨蹭蹭的!”“拜托你不要老是犯错了!”……总是希望日子过得毫无缺陷、对鸡毛蒜皮太较真的家庭,大概率不会拥有幸福。

法则二:包容遭受挫折与失败的家人

如今的人工智能越来越强大,可以主动学习,也可以在面对新情况时做出比较灵活的应对。客服AI可以跟人流畅对话,围棋AI“阿尔法狗”更是凭一己之力单挑各路世界冠军。

研究人员发现,如果让人工智能先把握要领、然后学习成功模式,可以有效缩短学习时间;如果故意让其失败,给神经回路以冲击,暂时扰乱其逻辑,则学习时间会延长,但这样一来,AI应对新事物的能力将会显著提升。

AI的神经元网络是模拟人脑而成的,当然也会模拟人类的思维模式。也就是说,人类在学习过程中同样不应当逃避失败,反而要敞开怀抱去迎接失败。

我们的大脑在失败后会感到痛苦,使得导致失败行为的相关脑回路变得不容易被激活,之后再遇到类似的情况时,就会避免再次做出同样的选择。

有些人之所以第六感很灵、想象力丰富、发散能力强……都是由于大脑已经有了相关的经验,排除了错误的脑回路,于是正确的脑回路才能更加活跃。所以,上述这些能力都是不可能通过书本和成功案例学到的,必须亲身品尝失败的滋味,让大脑了解失败带来的感觉,方能掌握。

——失败,反思,再出发。对人脑来说,再没有比这个流程更好的锻炼方法了。

对待家人,尤其是养育孩子时,也一定要牢记这一点。

对于家人的失败,我们不仅不应斥责,相反还要谅解、包容,甚至一起想办法善后。

只有这样,孩子才能学会不惧怕失败,才能在不断失败的过程中积累经验,走向成功。

法则三:重视心灵层面的对话

让我们想象这样一个场景:

女儿正捧着手机玩得不亦乐乎,父亲突然凑过来,仿佛想要窥屏似地问道:“这是什么?”女儿一定会一脸不耐烦地锁屏,然后起身离开。相信这一幕对于青春期的子女和他们的家长来说都不陌生。

“这是什么?”——在大多数情况下,父亲想要开启同女儿的对话,都会选择这样的开场白。实际上,他是在问:“看你对这个很感兴趣,能不能告诉我这是什么?”

可是在青春期的女儿听来,这句话却变味了:“干什么呢?也不学习,就知道玩这些无聊的东西!”

事实上,惹恼家人的大多数原因都在于,各人对正在发生的对话内容各有各的理解,彼此之间出现了偏差。

沟通有两种,一种是心灵层面的沟通,一种是为了解决问题而进行的沟通。家人间的对话基本是以心灵沟通为起点展开的,即便是在解决问题时,也需要从共情的角度切入,因为家庭的主要作用就是给予家人安全感,在他们后顾无忧之后,才更有可能专注地去解决问题。

因此,我们在与家人的对话中一定要杜绝“5H1W”。

什么是“5W1H”呢?就是以Who(谁)、When(什么时候)、Where(在哪里)、What(做什么)、Why(为什么)、How(怎么样)开头的问句。

“这是什么?”“今天干什么了?”“在学校怎么样?”“为什么不做这个?”“去哪儿了?”“几点回家?”“这是什么时候买的?”“为什么把它放在这儿?”……这些问题在家中听起来很耳熟吧?

但是要知道,一旦使用了“5W1H”句式,即使并没有训斥、威吓的意图,在别人听来也很像是遭到了质问。也许家里人知道你在问话时想表达的真实意思,但听到这样的问话,仍然难免会血压升高。

相反,如果是例如“酱汁在哪儿?”“奶奶的生日是什么时候来着?”这种以获取信息为目的的问题,则不在“5W1H”范围之内。

法则四:不要侵占家人的时间与空间

疫情期间,很多人被迫居家办公,结果发现在家里人都身处同一个空间之下,精神压力飙升,根本无法安心工作。

每一个家人所拥有的“时间”和“空间”都需要被分隔开来。

私人空间大家都懂,虽然家是属于每一位家人的,但还是需要各有各的“领地”,不仅是孩子,夫妻虽然共用卧室,也需要有各自的活动区域。

值得注意的是,有必要分隔的除了空间,还有时间。如果有人居家办公,那么工作所需的空间和时间就应该和家事区分开来,家务活儿帮把手啦、房间是不是该收拾一下啦、最近有什么安排啦,都等到下班后再说。同理,也不要把吃饭时间变成说教时间。如果你在工作的时候,一天到晚被上司盯着,一定会压力山大,那么孩子当然也不会希望时时刻刻都有家长冲自己唠叨。

对于家人是否拥有私人空间和时间这件事,一定要多上心,为家人的私人“时空”划出明晰的界限。

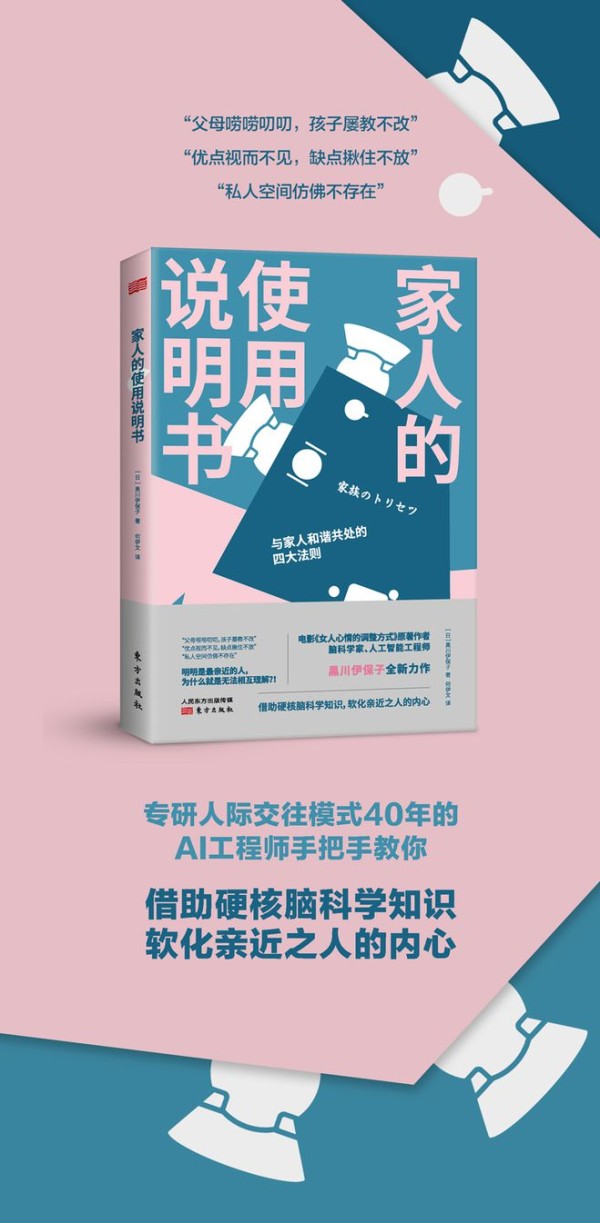

以上4大法则,出自AI专家黑川伊保子的新书《家人的使用说明书》。

作为研发AI感性功能的专家,黑川伊保子专研人际交往模式将近40年,对大脑思维模式和人际关系有着异于常人的感悟。她发现,每个人都有自己固定的大脑运行模式,想要强行改变是很困难的,倒不如因势利导,接纳和理解彼此的不同。

她据此写出了一系列有关人际交往的书籍,包括《妻子的使用说明书》《丈夫的使用说明书》等,其中《妻子的使用说明书》还被改编为日剧《女人心情的调整方式》及同名电影,在日本热播。

《家人的使用说明书》是其针对疫情影响下人们居家时间增多、家人间的摩擦趋于明显,所专门撰写的新书。

内容简介:

争执不断、总是在意缺点、没有私人空间……每个家庭都无法避免家人之间的摩擦。明明是最亲近的人,为什么无法相互理解,甚至发生冲突呢?这些家庭问题产生的根源就在于每个人思维方式的差异。《家人的使用说明书》一书的作者黑川伊保子,其本职工作是研究人工智能,从脑科学的角度探究人际交往的不同模式,从亲子关系到兄弟、夫妻关系,作者结合具体的例子,为读者讲解了对待家人的方法,以及面对家人必须坚持的四大法则。结合作者的经验、理解大脑的个性,就能找到与家人和谐相处的方法。

作者简介:

黑川伊保子,脑科学家、人工智能工程师。1959年生于日本长野县。从奈良女子大学理学部物理学系毕业后,进入计算机公司,从事人工智能研发工作。2003年起担任感性研究株式会社董事长,参与了多家知名品牌的商品命名工作,为其进行感性分析,其中就包括大冢制药大获成功的产品“SoyJoy”。通过研究男女大脑的不同之处,出版了多部阐释脑科学和人际交往的著作,包括《妻子的使用说明书》《丈夫的使用说明书》《恋爱脑》《成熟脑》等。2019年,其畅销书《妻子的使用说明书》被改编为热播日剧《女人心情的调整方式》及同名电影。

点击“点赞”和“在看”

向更多人分享我们的文章吧

网址:人生必修课——如何对待我们的家人 https://mxgxt.com/news/view/917591

相关内容

如何让自己的职场生涯不走下坡路?职场逆袭的15堂必修课媒体管理:艺人公关的必修课

模特必修课:如何与他人有效沟通

中学课程中的必修课程与选修课程具体有什么区别?

《加害人家属》:我们应该如何对待罪犯的家人?

“提前做功课是演员的必修课”

“偷感”很重?自信自立,是每个年轻人必修的人生功课

夸奖之言可随口而出,然而伤人之语需三思而行,这是人生的必修课程

拍照果然是男朋友的必修课

企业家做IP:一门标准化的必修课