按:搜狐吃货自媒体联盟第一套丛书(共七册)近日已出版上市,《吃京》为其中一册,作者Jonny(自媒体刊物:吃经)资深吃货、美食撰稿人。本文内容为作者访谈。

美食,是诱人的。美食文化,是给与人精神食粮的。我们现在已经不是单纯地想知道在哪儿吃比较好或者什么菜品比较好吃的时代了,而更想了解美食背后的故事,更想知道为何一个餐厅能够火爆到引得众人不惜排队一两个小时等候,也更想明白整个餐饮发展的历史。有这么一位美食文化人,就非常热衷于寻求美食背后的历史。Jonny,资深吃货,美食自媒体人。自幼嘴馋,经父亲点拨对美食初窥门径。09年起在大众点评等网站撰写餐厅评论,五年间遍寻帝都及全国各地近两千家餐厅,尝尽百味,也造就了在美食方面一定的鉴赏能力,现已出版《吃京》一书。跟随小编,一起聊聊他的美食生活。

Q1:看你在微信上整天发各种美食,感觉这样的生活特别美好,能说一说怎么走上美食道路的吗?

A1:我父亲是一个在厨艺方面颇有天赋和心得的人,虽然没有经过专业学习,但只要他见过、吃过的菜,饭桌上就已琢磨出七八,回家后至多试验两次,就做得八九不离十了。得益于此,从小我的嘴就没被亏待过,对于美食的热爱也大抵源于此。

我在美食方面的开蒙,要感谢我父亲。三四岁的时候,我便会自己拿小铁锅炒鸡蛋吃,至今说起来还会被家人当作茶余饭后的笑谈。稍大些,我开始在厨房给父亲打下手,起初只是剥葱、砸蒜,个子够得着案板了便帮着切菜,再大些便在父亲的指导下上灶台掌勺了。念初中时,我的菜已然做得有模有样。

上大学期间,被父亲养刁的嘴很不适应,学校食堂“粗制滥造”的饭菜难以下口,我便开始外出四处觅食,几年下来,几乎吃遍了东营和黄岛的大小饭馆。

毕业后,我来到北京,工作虽然忙碌,追求美食的信念却丝毫不减。几年间,我走街串巷,对帝都的各色美食有了相当的认识,从一个懵懂的、盲从的馋嘴孩子逐渐成长为一个挑剔的、有主见的正经吃货,从一个曾将金鼎轩的榴莲酥奉为人间至味的土包子,变成了一个轻易不肯给出好评的挑剔的老饕。

2009年一个偶然的机会,我发现了大众点评。五年的时间里,我在那里留下了许多与美食有关的记忆,也结识了不少美食圈的朋友。随着时间的流逝,我不再满足于简单的评论,开始寻找一个更沉静的空间来思考和沉淀,经过朋友的介绍,我开通了搜狐自媒体,之后又开通了微信公众号等,通过这些平台把我对美食的理解传播给大家。

Q2:很多人觉得整天与美食为伍是件很幸福的事情,但整天吃会不会吃胖呢?因为这是很多人都关心的问题,尤其像现在春天来了,很多美女都开始减肥了。

A2:在暴食的大四,我的体重从120斤长到了140斤,以至于裤子都穿破了几条,给我留下非常沉痛的教训。从那之后,我不再只是一味吃,更注意运动,每次去吃什么,只要不是太远(5公里之内)都尽量步行,远些的也尽量吃完后步行回来。得益于此,毕业后多年,我的体重都没有明显增长。

Q3:《吃京》这本书中介绍了八大菜系以及其他菜系的代表餐厅,不知道你最钟情于哪一家呢?

A3:说实话,这些餐厅都是我精挑细选的,每一家都去过不止一次,不确认味道和品质,它们不会出现在这本书上。这些餐厅各具特色,都是所在菜系的佼佼者,想吃什么菜,照这个名单去肯定错不了。

Q4:书中将北京有史以来的饮食历史进行了介绍,在创作的过程中有什么有趣好玩的事情可以分享吗?

A4:查阅北京史前饮食文化资料的过程中,我了解到除了“北京人”、“山顶洞人”之外,这片土地上还存在过“王府井人”、“东胡林人”、“上宅人”、“雪山人”等诸多史前文明。

如今以油鸡著称的“百年栗园”原来真的曾经是栗园,甚至能上溯至战国时期。

涮羊肉的雏形可能从北魏时期就存在了。

“三勒浆”原来不只是现代意义上的保健品,而是得名于唐代自波斯传入的饮料。

历史上,有一段时间香料是可以当作一般等价物的,甚至还被当作行贿的礼品。

生鱼片不是日本人发明的,它起源于中国。

如今大家的餐具主要是白色很可能是受契丹人影响。

凡此种种,在这本书中都能找到来龙去脉。

Q5:如果有人来北京旅游,只呆五六天,建议去哪些特色餐厅才不会留下遗憾呢?

A5:首先要去的肯定是“局气”,在这里,你可以充分感受北京文化,品味北京美食,文房烤鸭、局气炒饭、兔爷土豆泥,样样儿都传递着浓浓的北京味儿,更难能可贵的是,价钱还不贵。只有一点要注意,饭点儿前两个小时去才能不排队。

其次,要去各地驻京办和地方风味餐厅。并不是所有的这类餐厅都靠谱,但广西办、云南办、净雅、锦庭、福泰宫、杨记兴等都可圈可点,如果不能到当地去,驻京办和地方风味餐厅是最便捷也是最靠谱的品尝各地美食的渠道。

再次,要去各种主题餐厅或是明星开办的餐厅,北京这类餐厅很多,也各具特色,可以根据自己的喜好来选择,但要记住,这些餐厅一般更注重味觉之外的感受,如果你更注重味道,还是去上面推荐的那些吧。

Q6:做一个快乐的吃货是每个人都向往的,但吃出文化味似乎不是那么简单的事情,有什么经验可以介绍吗?

A6:这个,和经验无关,和爱好有关。我热爱美食,愿意投入精力去了解,去探索,看美食大家的文章,去实地了解食材的特性,听老板和大厨讲述美食背后的故事,文化由此而来。

Q7:在美食这方面,有什么进一步的目标和打算呢?

A7:以前更多是吃,今后打算认真学做。之前结识了不少餐厅的大厨,接下来业余时间我会去一一拜访,跟他们了解食材的特性,学习菜品的做法,领悟美食的真谛,并将这些传播给更多朋友。

此外,饮食文化的学习和研究也是我未来的重要方向,中国饮食文化博大精深,而且和历史/地理等息息相关,如果只是就美食谈美食,未免流于表面,我还会深挖美食背后的文化内涵。

Q8:能说一说是怎么将工作和爱好完美地结合在一起的吗?

A8:之前工作和美食没什么关系,主要是出于爱好,利用业余时间去探店,也利用出差的机会品尝了不少美食;最近工作变成了自媒体平台运营,有了更多机会接触美食和美食作者,工作和爱好终于得到了完美结合。

——————————————

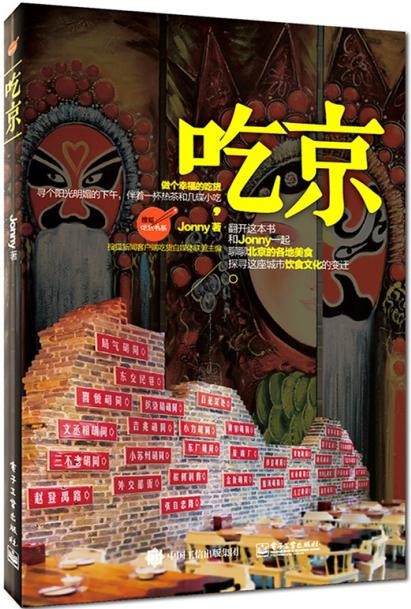

《吃京》,一本书读懂北京饮食文化的变迁,一本书了解这座城市各个菜系最具代表性的餐厅。《舌尖上的中国》美食顾问董克平、前搜狐移动门户中心自媒体总监杨成伟、《北京晚报》美食主编白玮、豆果网CEO王宇翔联手力荐,随书还附赠22家餐厅优惠券!一本寻味北京不可错过的美食文化书。

本书在各个新华书店以及各个网店均有销售,购书就有22家餐厅优惠券赠送。

当当图书:返回搜狐,查看更多