戏剧人李宗雷的肆意生长

秋佳乙

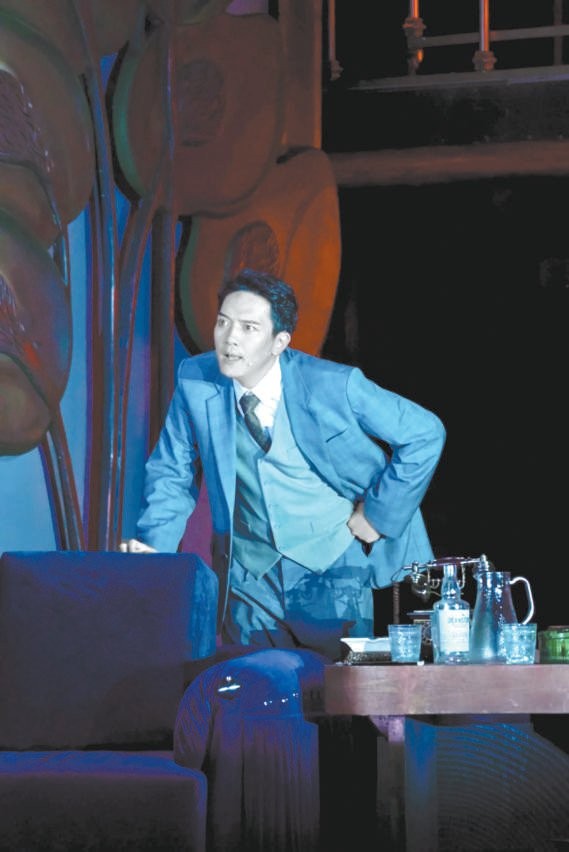

“在这儿干了二十年,我受了多少肮脏气?我早晚要起来,要狠狠地出口气,你看着吧,我就要起来了。”话音未落,有人推门而入。刚才还咬牙切齿,痛下决心要“硬成一块石头”的男人转瞬一副谄媚相,对来人卑躬屈节,丝毫看不出半点不甘和愤懑。这口怨气,秘书李石清直积压到与经理潘月亭撕破脸时才彻底发作——在获知“仇人”潘四被害欠债、身败名裂后,他喜不自胜,几近癫狂,一股脑倒出了心里所有刻薄话。猖狂过后收到孩子病逝的消息,上一秒等着看人好戏的得志小人,手脚并用地退场,只留下一声干嚎,回响在剧场。

这段在剧场中令观众笑声、掌声不断的交锋场景,出自目前正在全国首轮巡演中的央华版话剧《日出》。该戏是北京宣传文化引导基金资助项目,由王可然、张瑞执导,剧作家万方担任文学总监与戏剧构作。

令人印象深刻的演绎不是一天炼成的,李石清的扮演者李宗雷已活跃在话剧舞台上近二十年。“我人生最大的愿望,就是到我死的那一天回想,我在台上留下了一两个真正立得住的角色。我是一个舞台剧演员,二十多岁时这样说,和我四十岁的时候说,还是不一样的。”于他而言,“戏剧是我存在的某种佐证。”

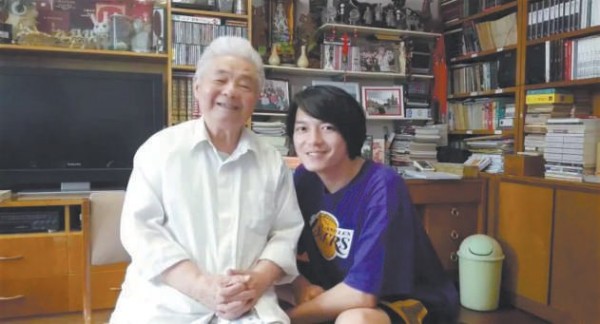

和陈明正老师合影

话剧《北京人》剧照

话剧《北京人》剧照

话剧《鳄鱼》剧照

话剧《鳄鱼》剧照

话剧《日出》剧照

话剧《日出》剧照

1.戏剧的游戏感令人着迷

成为小说家,是李宗雷高中时的梦想。初中接触王小波后爱上文学,他语文成绩优异,还曾在家乡安徽合肥的晚报发表学生作品。他的创作欲在校园活动中挥洒:课本剧表演原定剧目是《雷雨》,他却在《三国演义》里摘取了《凤仪亭》段落自创剧本,最终被老师采纳,全校演出;一次全市汇演中,老师原定他出演角色,他却另辟蹊径做起“背景板”,一面弹钢琴伴奏,一面朗诵旁白和舞台提示……台下师生的掌声让他第一次感受到戏剧的魅力,当时他从未想过自己有一天会做这一行,一切尝试单纯因为好玩。

高三时,听从家人建议想报考播音主持的他,开始跟随表演艺术家朱凤仙学习,小半年培训后老师认为他更适合表演方向。艺考结果正如老师所料,他的表演专业成绩排名更高。那时他也对演戏产生了兴趣,憧憬着以后能拍影视剧,像当红明星一样。

起初,他的想法并未得到父母的支持。作为恢复高考后的第一批大学生,父母都倾向于他选择稳扎稳打的职业道路,而不是进入演艺圈“赌”未来,可李宗雷很坚持。报考前他接到了特殊的“点将”来电,电话另一端是剧场艺术家、教育家陈明正。彼时71岁的陈老受聘任上海师范大学谢晋影视艺术学院(现影视传媒学院)副院长,老先生开门见山让他报考。2002年,李宗雷顺利圆梦。

班里不到30人,多为舞蹈生,他的形体表现相形见绌,在舞台上无所遁形,这让他持续关注、精进自己的肢体表现力。叩开戏剧世界的大门,李宗雷瞬间被其独有的“游戏感”俘获。大一时,陈老就曾组织全班汇报演出,随意指定角色,只给出一些规范,剩下全凭学生自由发挥。这让李宗雷“玩”得十分过瘾:他一会儿是小布什,一会儿和同学拿着铁棍演直升机、开车去打猎……片段演绎常让老师评为“鬼作”——说演就演,天马行空,却能巧妙地串联成故事。表演离不开体验,兼容并蓄的教学为每个人搭建起不同以往的生活舞台,供他们肆意生长。

自由求学的氛围中,一众恩师的言传身教最令李宗雷难忘。一次一位长相帅气的同学光顾着摆弄服装却忽略了背台词,直接惹火了带排练的卢若萍老师,“让你们在戏剧的世界里任意徜徉,而你们在乎些什么东西!”记忆里卢老师没有因为任何事如此生气。而恩师陈明正不仅帮助他打下基础,为他树立了“做艺术家”的理想,更数十年如一日身体力行,让他看到何为真正的艺术家。“老师这辈子就是为戏剧而活的,太幸福了,这辈子能像他这样我就知足了。”2015年他去探望恩师时,八十多岁的陈老仍笔耕不辍,潜心钻研斯坦尼斯拉夫斯基体系,手稿堆满了房间。临走时,陈老送了他几本书,还嘱咐他要一直学习、排戏。“他对我整个人生道路的影响是最大的,我一辈子都会感恩他。没有陈老师,我今天一定不是现在这样。”

舞台本身也令李宗雷愈加痴迷,“舞台很有意思,你可以心无旁骛,凭空构架。我是个很贪玩的人,如果有一天戏剧失去游戏感,我可能也就没有兴趣了。”大三时他如愿在横店进组,在剧组生活过后,大学尚未毕业的他意识到,方寸之间变幻莫测的舞台是自己更想要生活的地方。戏剧的种子在李宗雷心里扎根,而他也把自己深深扎根于舞台,用热爱持续浇灌。

2.那6年,穷但很快乐

2006年毕业后,李宗雷的第一部戏是赖声川导演的《如影随形》。初出茅庐,他演戏恨不得亮出全部十八般武艺。赖导却直白地提醒他:“你的声音很棒,但我见过太多这样的演员了,躺在自己的声音上,最后不会演戏了。他只相信自己的声音漂亮,拿声音去演。”这给他很大触动,开始反思演员究竟是把所有能调动的拿出来作为“武器”,还是该去关注自身的整体表演。思考后他开始调整表演方式。

后经同组演员介绍,他接触到正在筹备中的《WM.我们》复排演出。戏由濮存昕策划、林兆华戏剧工作室出品、王贵导演执导,时隔多年重回剧场。面试要求每位试戏演员任意演绎一段独白。面对主考官,同时又是《茶馆》中常四爷的扮演者濮存昕,大概是抱着见高人不能失之交臂的心态,李宗雷直接演了《茶馆》里他最喜欢的段落——结尾三个老人撒纸钱时常四爷的独白。自信、演技、运气,三者合力,他拿下了男一号“将军”。

《WM.我们》是一部知青题材的舞台剧,1985年初次上演就因其真实性和贴近性引发热议。为更好地理解剧本建立人物,回家过年时李宗雷采访遍了身边有过类似经历的长辈。刚毕业的他没有明确的概念和可供借鉴的经验,只是本能地认为需要去了解那一代人到底曾怎样生活的。首演结束,近八十岁高龄的王贵导演对他说:“可能我看不到了,但是你以后一定是个艺术家。”李宗雷哭了。对于一个刚毕业的学生来说,这句话的分量可想而知,这么多年他一直记在心里。

其后他加入了林兆华戏剧工作室,开始了一段拮据但十分快乐的日子。北漂之初,他住在蓝岛大厦旁边东大桥一间一室一厅的小房子里,房租每月1600元,涨价之后搬到了劲松。排练在朝阳区“9剧场”,后又改到二环边当代MOMA的行政办公楼里。他花了900元巨资买了一辆公路自行车,15公里以内的地方都骑车去。那时他一场演出费三百元,后来涨到四百,但商业演出并不多,巡演更少,所以虽然先后出演了《樱桃园》中的加耶夫,《回家》中的新郎、官迷,及《说客》中的伍子胥等角色,他一年的收入不过两三万元。

但在精神生活上,他分外富有。他接触到来自世界各地的艺术家们,彼得·布鲁克、卢克·帕西瓦尔、铃木忠志……工作坊里多元的戏剧理念交汇,做过的各类训练不下几百个。他最难忘的是一位希腊艺术家带领的面具训练:小羊皮制成的面具有三百余年历史,戴上极度舒适。由一位演员到房间中间戴上面具躺下睡觉,等收到指定信号后再醒来离开。重点在于不要想自己是谁,只做一个“人”。几次之后,训练内容变成演员站起来后不要有任何动作,想象自己是完全新生的生命,环顾、接受周遭一切。十几年过去,训练的印象仍留在李宗雷心里。现代舞艺术家陶冶、段妮也给演员们培训过,帮助他们深入挖掘肢体的每个关节和发力点。通过训练,李宗雷体会到肢体的每寸运动在台上的表现力,后来他在《犹太城》斯鲁力克的演绎中运用了大量当年所学。

排戏期间,大导林兆华会不断告诉演员,“你说话,别演。”这样的创作方式对刚毕业的戏剧从业者充满挑战性,他们很难找到学习规律,很多指导直到现在李宗雷才真的理解。“大导要真情流露的表演,他认为所有技巧都会掩盖内心最真实的表达。”在他看来,大导是一个极具松弛感的人;“松弛感”这个评价后来也不断被观众和合作演员用来形容李宗雷。《中国十大戏剧导演大师》一书记述了国内十位戏剧艺术家的创作成就与艺术理念,有一章写的是林兆华。他曾拿着书去找林兆华签名,谁料大导直接把书给扔了。“什么大师,谁是大师?千万别当大师,当大师就不能进步了!”彼时大导已经70岁。这种对待艺术创作的态度和对自我的要求,令李宗雷肃然起敬。

数不清的训练潜移默化地塑造着他的形体表达和艺术理念,多次的出国演出经历拓宽了他的眼界。德国汉堡塔利亚剧院,美妙到他只觉得如果有生之年自己可以办一个那样的剧场,死而无憾。在见识到世界范围内的戏剧工作者的工作、生活方式后,他感慨:大家都差不多,穷,但很快乐。回顾那6年,李宗雷称之为“非常重要的吸收各个营养的时期”,供应、积蓄着他在舞台上持续生长的力量。

3.角色和生命一起成长

2012年,“央华戏剧”创始人王可然在筹备《如梦之梦》时邀请李宗雷出演。只要时间允许,舞台剧的邀约李宗雷都来者不拒,何况是这样一部“史诗级话剧”。他自此与央华戏剧结缘,更是在《如梦之梦》后续11年的演出中从未缺席。

机缘巧合下,他参演了电影《全民目击》,该片获得第5届英国万像国际华语电影节最佳影片奖,讨论度很高。可他并不满意自己在片中的演绎,也意识到电影和舞台表演在分寸、情感细腻度方面的差别。将近而立之年,他陷入瓶颈期。为什么还没有被认可?嫉妒、不甘、怀才不遇混杂着各种情绪交替出现,他反复审视自己:是我不够好。30岁,向来报喜不报忧的他给母亲发了一段很长的微信。母亲的回应中有两句话令李宗雷记忆犹新:“天下之大,何愁无我儿立足之地”,“你不用成为任何人的骄傲,你要成为你自己的骄傲”。一贯将对父母的爱与感恩深埋于心底的他在朋友圈写了一段话,“……感谢你们,也许我从未令你们骄傲,但从你们那儿我得到了最大的财富:正直,小小的狡黠,有点古怪的高傲,随遇而安的勇气……”

以往谢幕时,李宗雷会发自内心地高兴,自认为完成了了不起的行动,他鞠躬,感谢观众的掌声。掌声意味着认可,他被那一刻“证明了自己”的满足充盈。如今,他对掌声不再那般敏感,他会在掌声中拷问自己:观众凭什么花钱来看我?我到底追求什么?从业至今,他意识到:“我需要观众,但并不需要掌声和别人的认可来证明自己。”

2014年,李宗雷在央华戏剧的戏中担任副导演,这次经历让他养成了画剧场图的习惯:没有封口的梯形方块代表布景,再用直尺画出人的走位、调度。即便这对上台没有用处,他每次还是会画。“我是个很自由的人,但有时候需要规则,可能这对我来说就是规则和安全感。”另一段对他影响极深的执行导演经历是三年后,和立陶宛女导演拉姆尼·库兹马奈特合作《新原野》。欧洲戏剧节常客、曾获立陶宛最高戏剧奖的拉姆尼剧场仪式感十足:排练时要求全体工作人员将手机放在一旁,即便不上台,剧场空间里所有人都要共同专注在戏的创作上。他感受到拉姆尼全身心生活在戏里,那种投入度和游戏性都触动了他。“千万不要痛苦地苦行僧似的去做戏剧。”拉姆尼的创作理念也被李宗雷逐渐吸收,并应用到以后的创作中。

他自认为表演真正开窍是在《北京人》中饰演江泰一角,那是他第一次主动争取角色。他看到江泰和自己的相似之处:三十多岁,事业无成,有抱怨,内心还有理想。演出结束,王可然评价:“你很会演,但你是用一百二十分的力量在演,其实我只想要你八十分就已经很棒了。”李宗雷听懂了,但却不知道该如何调整,直到第二年巡演他突然在台上变得松弛又自由。转变的刹那,微妙而难以解释,如同无法阐述清楚种子破土而出的瞬间。

开悟后,每次演出他都能感受到观众和自己的能量,以及双方之间的碰撞,而且更深地意识到在表演上需要承担责任。以往演出中,他的责任心是出于职业演员对舞台负责,他一定要完成工作。而这次,他听工作人员提起,有观众在去洗手间时仍在讨论他的角色。“你会发现观众把注意力放在你身上,他们这一时期甚至某段生命经历都在你身上。当意识到戏的成败和你有直接关系时,责任感就来了。”

面对每个角色都有压力,但他很珍惜和角色的缘分。“当你接到角色的时候,你就开始跟TA谈恋爱了。”老师卢若萍的这句话他感同身受。他会在生活中不自主地想起角色、搜集信息,这个人的偏好、样子等种种细节不断浮现。很多前辈、同行跟李宗雷交流时说,一定要把角色往自己身上拉。起初他是反对这种理念的:作为演员,我不是应该去演角色、变成另外一个人吗?但他也没有办法做到,这一度使他质疑自己演技不够好。

而今,李宗雷越来越体会到,一个人是不可能成为另外一个人的,即便是作为专业演员,能够呈现的永远都是自己已经具备的。“一个真正的演员,角色永远在他里面,随着生命一起成长,你不可能摆脱掉自己。”他联想到契诃夫、莎士比亚笔下的角色,每个人都不同,但又那么相同,伟大的剧作家能够洞察、触及本质;好演员也该如此,不是要把另一个人套在自己外面,而是从自己里面开发、挖掘出原本就存在的、和角色之间人性相通的那一面。

这个过程让他既快乐又痛苦,当角色需要呈现的与他自己生命中想要隐藏、不愿意面对的狭路相逢时,痛苦甚至真实的伤害不可避免。这一切和他的生命交织在一起,相辅相成,无从分割。他的表达被观众接收到,先后呈现的数个迥异的角色都被评价为“本色出演”,“没有表演痕迹”。戏剧和创作之于李宗雷,是生活,是呼吸,顺其自然和生命一起生长,他乐此不疲。

4.会一直怀揣着理想主义

2023年起,李宗雷的生活陷入了循环:周中排戏,周末到下个城市演出,周一乘最早的航班赶回排练厅继续排练,全年无休。累归累,但他喜欢这种状态,表演上的突破正得益于此。“好的狙击手是被子弹喂出来的,好演员也是被场次喂出来的。我今天成为一个还看得过去的演员,跟王可然给了我这么多的场次有决定性的关系。当然还有其他前辈,我非常尊重、感恩他们。”

李宗雷终于与自己达成和解,确切地说,是更透彻地认识了自己,曾有的不甘与怀才不遇的怅然已然消散,唯有遇上天才型演员时,心底仍会泛起羡慕的涟漪。对方身上那种直觉的灵动,也许自己一辈子都达不到,但他能做到的就是真诚和松弛,找到最自在的状态。

他和很多艺术家、演员合作过,合作者常能感受到他对戏的真诚与痴迷。他保持着最大限度的真实,“如果我不真实,可能就不存在剧场里的我了。我们大多数时候是不真实的,甚至面对自己都是不真实的。哪怕我去扮演一个把自己封闭的不真实的人,我首先也要敲开椰子壳,我知道他真实的样子之后,才能够掩盖它们,所以就要真的去体会角色。”这是同行的日子里,戏剧教会他的。

正因此,不论角色的表达空间有多少,他总能在要求之下透过自己的体察理解注入不同的生机。话剧《你好吗》里的余隆麒从没逃脱“渣男”的标签,但在他的演绎下观众反倒觉得“大余”可爱,还带着一丝幽默。李宗雷分析,幽默是他的松弛带来的,而不惹人恨的“大余”,是他自己的表达。他想让观众看到这样一类人:或许在亲密关系上做得很差,但他可能是一个不错的朋友。他很坚持,好角色不能浮于表面,一定要有所表达。

去年,在诺贝尔文学奖得主莫言首部剧作《鳄鱼》首轮巡演中,李宗雷扮演市长秘书刘慕飞。这是他所有角色中最不接近本人的一个。排练前期,他始终无法理解并代入角色——那种一个人要为另一个人而活的人生状态,还有被欲望驱使下的溜须拍马。有一天他想起,自己也曾有试图通过谄媚某个人来达成目的的念头,虽然最终为了不成为一个让自己讨厌的人没有付诸行动,但念头确实曾持续很久。动机也是为了生活,这是欲望的另一种出口。想到这里,他突然谅解了当时的李宗雷,也带着这份理解走近了刘慕飞。巡演中,他在刘慕飞唯一讲真心话的桥段增添了一处摘下眼镜的设计,暗指此时他内心的袒露。“戴上眼镜就仿佛戴上了面具。观众注意不到也没关系,算是我给自己的小暗示。”

大家对他演技的肯定,李宗雷都报以感谢。排演《鳄鱼》时,他欣喜地收到了两个评价:一个来自单无惮扮演者赵文瑄,称赞他的表演很松弛;另一个评价来自共事多年的央华戏剧艺术总监、该戏导演王可然,夸他演戏“得意不会忘形了”。前者令他欣慰,这便是他追求的契诃夫式“深藏在平静湖面下的暗流涌动”的表演状态,后者是因为他找到了心态和表演上的平衡。

尚在巡演中的《日出》里,李石清之于他又是个完全不同的角色,在排练和巡演过程中,他写给角色的话中透露着自己的理解:“石清,这个名字多么坚韧和孤傲。苔痕上阶绿,草色入帘青。可是,为什么一切变成了这样?”这份坚韧和孤傲的底色,是他注入给李石清的新生机。

不同于对舞台的执着,李宗雷在生活中是个很难集中注意力的人。除了排戏,几乎所有事情他都半途而废,甚至都坚持不到“半途”。上了一半的语言班,办过没用上的健身卡,自觉没意思遂弃之的篮球课,只记了三页笔记的本子……他评价自己“爱好广泛,但没有治学精神”。但音乐陪伴他走了很长的路,他4岁开始学钢琴,在父亲的督促下坚持下来,现在不时会刷一些编曲、乐理的网课,电影《抵达之谜》中的插曲《野花》是他在一天之内完成的创作。

李宗雷的专属解压方式是烹饪,他也曾沉迷解几何题,这都带给他基于秩序的安全感和抽丝剥茧、循序渐进的爽感。熟悉他的朋友都赞他手艺一流,常调侃他不做演员了可以转行做厨子。但他大概会一直怀揣着理想主义,继续徜徉在戏剧世界里,按自己的节奏,肆意生长。“我从2006年毕业开始登台,到2024年正好18年,作为演员就是从婴儿到成年。目前是我刚刚开始,进入广阔人间的开端。”

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

网址:戏剧人李宗雷的肆意生长 https://mxgxt.com/news/view/846804

相关内容

李宗翰自侃戏红人不红 曾拒演《恋爱先生》的渣男[旅游与明星]李宗翰——人生自是有戏痴

“皇室后裔”李宗翰:演上百部电视剧,却戏红人不红,至今是配角

李宗翰张咏棋二人因戏生情,戏外成为情侣了?

新剧接连播出 李宗翰:不做“塔尖”上的人

李宗翰:长相帅气戏也好,47岁依旧未婚,喜欢干练型的

李宗翰自称戏红人不红 没整容更没偶像包袱

实力派演员李宗翰,戏红人不红,低调0绯闻至今单身

李宗翰个人资料简介

【李宗翰】图片大全