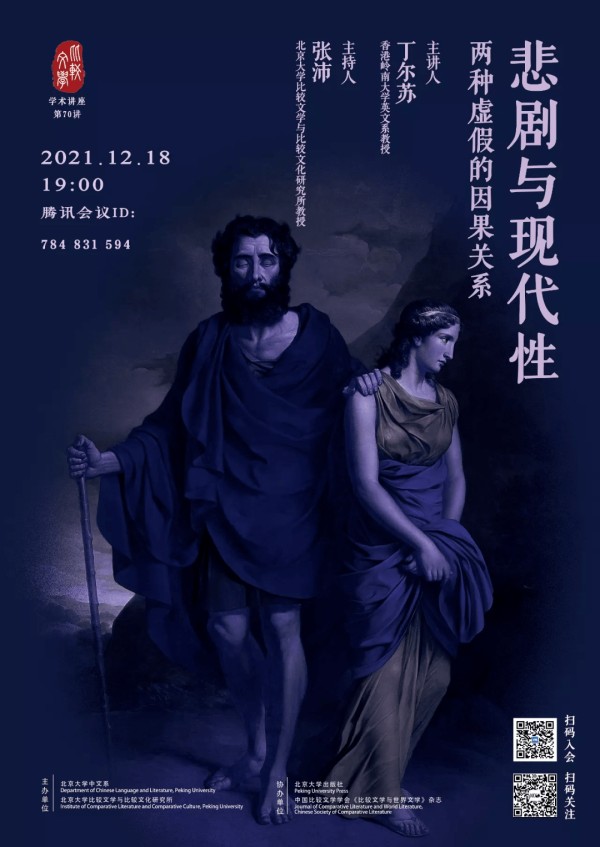

比较文学与世界文学学术讲座系列之七十

悲剧与现代性:

两种虚假的因果关系

2021年12月18日晚,由北京大学中国语言文学系、北京大学比较文学与比较文化研究所主办,北京大学出版社、中国比较文学学会《比较文学与世界文学》杂志协办的“比较文学与世界文学系列讲座”第七十讲在线上举行,采用腾讯会议,并同时开启直播。 此次讲座由香港岭南大学英文系教授丁尔苏老师主讲,北大比较所张沛老师主持,题为“悲剧与现代性:两种虚假的因果关系”。北大比较所张辉老师、高冀老师及全国各地众多高校师生聆听讲座并参与讨论,气氛十分热烈。

主讲人丁尔苏老师

主持人张沛老师

线上讲座现场

【本篇讲座纪要由北大比较所硕士研究生王小海记录并整理,在此感谢!】

讲座回顾

讲座伊始,丁老师从讲座标题的英文版入手破题。他首先就misconstrued一词谈起,或许用misplace或者misconceive,意思也相近,即两种假定的因果关系站不住脚。悲剧与现代性这一课题,无论是在西方还是中国关注者不能算多,究其原因,或许是悲剧过于沉重,与我们生活的时代不相符合。我们的时代,借用昆德拉的话说,是生命不可承受之轻,所关心的多是娱乐。至于世界上还有人受苦受难,大抵并不挂心。好在还有一小部分人还在持续地关注着人间的苦难。丁老师旋即为大家介绍了相关研究的领衔学者们。一位是英国的马克思主义批评家雷蒙·威廉斯(R. Williams),他在1966年发表过一篇作品:《现代悲剧》(Modern Tragedy)。在这本书中,威廉斯把悲剧置于文学传统中去考察,他是一名马克思主义者,做任何研究时都将其历史化。同样在研究现代悲剧时,也将其放入现代社会的特点之中,关注法国革命、美国革命,两次世界大战,也关注现代社会的私人感受。用威廉斯自己的话说,他研究悲剧现代性主要关注现代人的情感结构。另一位研究者名气稍逊威廉斯,是英国皇家大学学院教授伦娜德(Miriam Leonard),她在2015年于哈佛大学推出了一本书:《悲剧性的现代》(Tragic Modernities),这个名字不易被译成中文。在序言中,伦娜德交代自己考察的是悲剧如何影响了现代政治话语。这与威廉斯的研究侧重不同。威廉斯更注重文本研究,伦娜德则更侧重理论层面。反过来,我们对现代政治话语的研究也能够加深对悲剧艺术的把握和理解。除二人外,丁老师列举了一份书单供大家延伸阅读:

Tragic Drama and Modern Society: A Sociology of Dramatic Form from 1880 to the Present (1981) - John Orr

Tragic Realism and Modern Society: The Passionate Political in the Modern Novel (1989) - John Orr

Modern Literature and the Tragic (2008) - K. M. Newton

Politics of Tragedy and Democratic Citizenship (2011) - Robert C. Pirro

Destiny Domesticated: The Rebirth of Tragedy out of the Spirit of Technology (2014) - Jos De Mul

Lessons of Tragedy: Statecraft and World Order (2019) - Hal Brands, Charles N. Edel

Tragedy And Postcolonial Literature (2021) - Ato Quayson

前两本书的作者均为John Orr,写作年代较早,研究也颇为正统。第三本则是同时讨论戏剧与小说。还有一些学者超越了文学的边界,从悲剧的角度探讨现代社会的现象。第四本即是一例。第五本是对尼采《悲剧的诞生》的一个回应。剩余的两本走得更远,涉及悲剧与国家的治理秩序,作者建议我们在希腊悲剧中获取教益。

在整理现有的悲剧与现代性研究大要后,丁老师讲到自己与以上研究的侧重点稍有不同,简言之,是在对二十世纪悲剧美学史中两个重要时刻的简要回顾。在二十世纪初期和中期,不少中外学者曾在“悲剧”和“现代性”二者之间做出因果连接。第一阶段由英国学者斯坦纳(George Steiner)担纲,在悲剧和现代性之间假定了因果关系。斯坦纳及其追随者认为,现代社会崇尚科学理性,失去了培育悲剧艺术的土壤,因此悲剧艺术在17世纪后便一蹶不振。二十世纪的中国学者,如胡适、朱光潜等,提出的是一种相反的因果。很多人认为中国古代不存在悲剧,但悲剧性又是如此重要,以至于缺失了它,现代性就迟迟不能到来。这其中也包藏着一个因果性,即悲剧的缺失为因,而现代性的迟到则是果。丁老师认为这两个论断都站不住脚,究其原因有二:一个是对悲剧含义的错误理解,另一个则是错误地坚持悲剧的“凄惨结局”(catastrophe ending)不可或缺。

丁老师接着澄清悲剧的定义。何谓悲剧?一个描述性的定义(deive definition):以认知、教育或审美为目的,通过舞台表现人类苦难的戏剧门类(a type of drama that stages human suffering for epistemological, edificatory or aesthetic purposes)。在我们身体中略带有虐待狂倾向(sadistic tendency)如幸灾乐祸(take delight in other people’s misfortunes)和自虐倾向(masochisitc tendency),譬如在流泪后得到的宣泄。这两种倾向都是悲剧的愉悦(tragic pleasure)。描述性的定义可以用来鉴别,但没有悲剧也没什么所谓。然而遗憾的是,历史上许多对悲剧的定义并非描述性而是评判性(evaluative)或颂扬性(eulogistic)的。认为悲剧在品质和艺术上高于其他的艺术门类,称为“艺术门类中的贵族”(“an aristocrat among art forms”)(需要说明这并非伊格尔顿本人的文学立场,而是他的总结描述)。

那么哪些人采取的是评判与颂扬的立场呢?最出名的无疑是德国古典哲学家叔本华(Arthur Schopenhauer)在《作为意志与表象的世界》(The World as Will and Representation)中的提法。秉持有生皆苦(I suffer, therefore I am)的理念,他认为悲剧揭示了人生的真谛,因此是“诗艺之最”(the summit of the poetic art)。法国思想家、作家加缪也称悲剧“是最罕见的花卉之一” (Tragedy is one of the rarest of flowers),他认为悲剧在人类两千五百余年的文明史中仅仅绽放过两次,一次是古希腊,一次则是文艺复兴前后。加缪希望通过他本人和其他作家的努力让悲剧第三次开放。中国学者钱钟书也称悲剧是“the highest dramatic art”,朱光潜走得更远,认为悲剧是一个民族生命力旺盛的标志(the possession of tragedy is a sign of high vitality of a nation.)。历代赞美悲剧的大师还有亚里士多德、奥维德、弥尔顿、拉辛和I. A. 理查兹等人。他们都把悲剧视为一个伟大的成就(accomplishment),但问题在于不是每一个悲剧都能达到这样的高度,这就产生了两种逻辑上的可能性:

第一种,过去有些人类社团能够产生悲剧,但现在风光不再(如十七世纪后的现代西欧)。乔治·斯坦纳在《悲剧与死亡》中宣布,古希腊、莎士比亚和拉辛的时代似乎有足够才华取得这种成就。从那以后,戏剧里的悲剧声音变得含混不清,或者说一片寂静。原因何在?悲剧在前现代欧洲之所以可能,是因为掌控并毁坏我们生命的力量存在于理性和正义的管辖之外,我们既不能充分理解那些毁灭悲剧主人公的力量,也不能借助理智和谨慎去克服它们。悲剧因此而带有几分神秘性,如同命运一般不可改变。在古希腊人眼中,奥林匹亚的神祇冷酷无情,不停争斗,因而贻害人间。到了文艺复兴前后,基督教已经成为主流的意识形态,当时的人们也有一种世界图景(world picture),认为有一条存在巨链(great chain of being),顶端是上帝,下面是传送信息的天使,接下来是人类等等。其余的生灵均安于其位,只有人因受上帝的试探而被给予了自由,因此留下了内在的缺陷(innate flaw),试图超越上帝的僭越行为导致了悲剧的产生。这样的缺陷与生俱来,无法克服。

现代人深受启蒙影响,将苦难与不公归咎为现有社会制度的缺陷,相信通过教育和生活环境的改进,人间的苦难就可以克服。现代人的理性和自信在斯坦纳看来是不利于悲剧创作的。现代悲剧死亡的重要特征,是现代戏剧总有一个大团圆的结尾,在那里,恶人得到改造,有情人终成眷属——斯坦纳这样的总结和概括和现代文学的史实相去甚远,更适合去概括美国好莱坞电影,如果去翻阅严肃文学的作品,悲剧作品不能说俯拾皆是,也是相当可观。丁老师举出了若干例证:

亨利克• 易卜生 (Henrik Ibsen):《群鬼》(Ghosts)【在这“第一出伟大的资产阶级悲剧”中,女主角海伦•阿尔文(Helene Alving)努力为儿子和自己争取幸福,却沦为虚伪的维多利亚道德观念的牺牲品。】这样的悲剧明显是一悲到底的。

亨利克• 易卜生 :《海达• 高布乐》(Hedda Gabler)【海达是该剧的主角,从表面上看,她的形象不那么正面。她既不愿生儿育女,也不愿侍养孤寡老人,而是向往无拘无束的自由生活。她身体里流淌的是叛逆和反抗的血液,她的自杀是被囚禁在庸俗铁屋里的自由斗士所发出的呐喊。】

威廉斯说到了现代社会,舞台上的再现权也延伸到了平民百姓,戈哈特•豪普特曼 (Gerbart Hauptmamn):《织工》(The Weavers)即是一例。【《织工》一剧的特色不在于个性鲜明的悲剧人物,而在于对贫富不均的有力抨击。】

约翰•辛格(John M. Synge):《骑马下海的人》(Riders to the Sea) 【主人公莫尔耶(Maurya)是一位坚强女性,在恶劣生存环境中不屈不挠。值得注意的是,莫尔耶遭受的痛苦不仅来自无情的命运,它与阿兰群岛渔民们的极度贫困不无关系。】

以上几个例子均来自欧洲,20世纪的美国剧作家阿瑟·米勒提倡普通人的悲剧。《都是我的儿子》(All My Sons)【乔•凯勒(Joe Keller)为自己拥有一家实力不菲的企业感到自豪,至于一个人如何获得成功或者企业家是否应该拥有道德良心,他毫不关心。如此追求利益最大化正是资本运作的普遍规律,乔·凯勒受到这种社会意识的误导,结果害人害己。】《推销员之死》(Death of a Salesman) 【主人公威利•罗曼(Willy Loman)或多或少代表了勤奋、忠诚、讲人情、重友谊的传统道德品质,但他在急功近利的商业社会只能屡遭挫败。】

这一组悲剧大都是谈个人理想同其所在社会的冲突。大家称其为社会悲剧。而下面一组则称为私人悲剧,即在家庭的小环境中导致个人愿望的破灭。

奥古斯特 •斯特林堡 ( August Strindberg ):《父亲》(The Father)【该剧通过阿道尔夫(Adolph)与其妻罗拉(Laura)之间的争斗,展现了永恒的两性之战。】

奥古斯特• 斯特林堡 ( August Strindberg ) :《朱丽小姐》( Miss Julie )【《朱丽小姐》同样描绘两性之战(Miss Julia vs. Jean),不同的是,这部作品以女性的失败告终。然而,无论谁胜谁败,鹿死谁手,男争女斗可以说是生活的基本状态,至少斯特林堡这样认为。】

尤金•奥尼尔 (Eugene O‘Neill):《榆树下的欲望》 (Desire Under the Elms)【该剧主要人物 (Eben Cabot, Abbie Putnam, and Ephraim Cabot) 都受到某种原始能量的驱使,这种无所不在的“欲望”显然具有很强的毁灭性。】

尤金• 奥尼尔(Eugene O'Neill ) :《悲悼三部曲》 (Mourning Becomes Electra ) 【剧中所有人物( Ezra Mannon, Christine Mannon, Lavinia Mannon – their daughter, Orin Mannon - their son, and Captain Adam Brant) 都无法摆脱悲惨遭遇,这象征着人类的普遍生存状况,所谓“我苦,故我在”。】

可见悲剧数量在现代相当可观,斯坦纳的论断存在不确之处。

第二种,也有文化社团被认为缺乏悲剧,因而与现代性无缘,或者迟迟不能进入现代社会(如古代中国)。这一观点发生于二十世纪初学者们的激烈争辩。需要指出的是,持有这种观点的还不仅仅是中国人。斯坦纳本人就在书中提到,我们把个人受难及英勇抗争之再现称为悲剧,它只在西方传统中存在。斯坦纳本人是一代宗师,这样的错误论断也随之影响深远。在普林斯顿诗学大百科中,就也因仍了斯坦纳的观念和结论:说来奇怪,悲剧几乎是只发生在西方世界的现象。大不列颠百科全书中也认为中国没有悲剧。

中国人有此论断就更不为奇。王国维便称,“吾国人之精神,世间的也,乐天的也,故代表其精神之戏曲小说,无往而不着此乐天之色彩.始于悲者终于欢,始于离者终于合,始于困者终于亨,非是而欲餍阅者之心难矣。”朱光潜先生也称“戏剧的关键往往在亚里士多德所谓‘突变’(peripetia)的地方,很少有灾难性的结尾。随便翻开一个剧本,不管主要人物处于多么悲惨的境地,你尽可以放心,结尾一定是皆大欢喜,有趣的只是他们如何转危为安。剧本给人的总印象很少是阴郁的。仅仅元代(即不到一百年时间)就有五百多部剧作,但其中没有一部可以真正算得悲剧。”按照朱先生的解释,中国人热衷于给戏剧添加一个欢乐的尾巴是他们那种特殊的宿命论在文学创作中的反映。不同于古希腊人,中国人对命运的看法非常实在,它非但不导致悲观,反而使人乐观。如果某人生活中发生了不幸,亲朋好友都会安慰说“命该如此”,意思是一切命中注定,不必过多忧伤。久而久之,善者遭殃,恶者逍遥的现象不再令他们惊讶。朱先生稍后又说,中国人生活在“文以载道”的传统之中,他们从事文学的目的不是娱乐,而是教化。也就是说,“他们的文学也受到他们的道德感的束缚。”其实这两种解释之间是相互矛盾的,如果中国人真的麻木,怎样的结尾都不会在乎。胡适就走得更远,他认为中国文学最缺乏的是悲剧的观念,无论是小说,是戏剧,总是一个美满的团圆。他称其为“团圆的迷信”,“乃是中国人思想薄弱的铁证”,是“说谎的文学”,因而是需要改革的民族劣根性。

从理论上讲,有一个大团圆结尾不代表不是悲剧。即使一部作品“曲终奏雅”,其本身也不足以说明这不是悲剧。当代英国批评家伊格尔顿指出,“结局之幸福和不幸福偏离了主题,因为重要的是可变性,而不是任何特殊类型的结局。” 当代美国学者沃尔特·考夫曼也认为,一部作品是不是悲剧“关键不在于它如何结尾,而在于我们是否参与了巨大和可怕的苦难”。而且在西方,无论是古希腊还是文艺复兴时期,都有大量带有大团圆结局的悲剧。所谓happy ending与中国的国民性没有任何的关系。

丁老师谈到自己之前在《中国苦戏与西方悲剧》中曾举到古希腊三位悲剧艺术大师和文艺复兴时期大团圆结局悲剧的例子,又另外举出数例:

埃斯库罗斯:《乞援人》(The Suppliants)【主要人物:埃及王达那奥斯(Danaos)及其五十个女儿、阿尔戈斯(Argos)的国王佩拉斯戈斯(Pelasgos)、宙斯(Zeus)】学者们都同意这一部三联剧的结尾是幸福的,而不是悲剧收尾。

索福克勒斯:《埃阿斯》(Ajax)【主要任务:希腊军将领埃阿斯(Ajax)、希腊军将领奥德修斯(Odysseus)、智慧女神雅典娜(Athene)、埃阿斯兄长透克罗斯(Teukros)】

欧里庇得斯:《希波吕托斯》(Hippolytus)【主要任务:希波吕托斯(Hippolytus)、父王提修斯(Theseus)、继母费德拉(Phaedra)、爱神阿芙洛狄忒(Aphrodite)】欧里庇得斯作品中三分之一以上有大团圆的结尾。

克里斯托弗·马洛(Christopher Marlowe):《马耳他岛的犹太人》(The Jew of Malta)【主要人物:巴拉巴斯(Barabas),一个十恶不赦的恶棍,葬身于自己设计的烤炉中。】诗性正义在其中得到了很好的贯彻,恶有恶报。

威廉·莎士比亚(William Shakespeare):《罗密欧与朱丽叶》(Romeo and Juliet)【主要人物:蒙太古的儿子罗密欧、凯普莱特的女儿朱丽叶】虽然一对年轻人自杀了,但两个家族握手言和,也算是有一个欢乐的小尾巴。

让·拉辛(Jean Racine):《爱斯苔尔》(Esther)【主要人物:大臣哈曼(Haman)、波斯王后、犹太后裔爱斯苔尔(Esther)、波斯国王阿赫索尔拉斯(Ahasuerus)】

伴随着以上若干例证,丁老师得出了结论:悲剧的结尾形式多样,有的一悲到底,让人喘不过气,有的苦尽甘来,给人一线希望。不仅中国及作家如此,西方剧作家也一样,不仅现代戏剧如此,古代戏剧也不例外。大多数近、现代批评家厌恶曲终奏雅,但这绝对不是放之四海而皆准的审美原则。认为这个世界一片黑暗,无可救药并非外部世界的客观反应,而是对生活中苦难现象的一种解读和回应。认为世界虽然不尽如意,但仍可补救,也是对苦难的一种解读和回应,两者具有相同的合法性。

另外,既然悲惨结局只是悲剧创作的选择之一,其他结尾的形式就不能代表悲剧的死亡或缺席。事实上,现代社会的到来并不妨碍剧作家选择灾难性的结尾,因而谈不上什么“悲剧的死亡”;古代剧作家选择苦尽甘来的大团圆结尾,与国民性的优劣并无直接关联。古希腊人是写出了多部令人惨不忍睹的悲剧作品,他们的民族生命力并未因此而旺盛,而是不久被罗马人吞并。许多启蒙运动之后的德国作家选择戏剧作品曲终奏雅,但这丝毫没有影响德意志民族屹立于现代强国之林。可见,现代性在中华古国姗姗来迟与所谓悲剧的缺席并没有直接的关联。

主持人点评

主持人张沛老师高度评价了丁尔苏老师讲座,其纵贯古今,结合了大量的文学史事例,特别是站在中西互相观量比较的视域下对悲剧这一美学现象做了非常精准的诊断和阐发。张沛老师随后提出了几个问题与丁老师商讨。

1.2007年翻译出版的雷蒙·威廉斯《现代悲剧》是否是足译本?

答:是1960年版本的足译本。后来其他的版本中有的把威廉斯自己创作的剧本也加在其中,后来不受欢迎又被拿掉了。

2.斯坦纳1961《悲剧之死》,其中谈到的是加引号的“悲剧”,特指从公元前五世纪以阿提卡地区兴盛的悲剧形式为代表的形式,称之为high tragedies。这样的话我们就会陷入一个名相的广狭之争。如果他特指那个时代的具体文化产物的Attica tragedies的话,不但后世中国没有这样的悲剧,在西方的古典晚期、中世纪、文艺复兴、启蒙……直到现在,也不会产生这样的文学/审美现象了,这是斯坦纳的悖论。所以三四年后问世的这本《现代悲剧》,我想很大程度上是对斯坦纳的反驳,或者继续完成。既然斯坦纳本人也在《悲剧之死》中也谈到悲剧纵然死亡,但它的一些基本结构还以各种形式保留。他悲剧的弧线还没有最后完成,为后来悲剧的复兴留下了可能性。但无论如何,这个悖论还是留下来了。

胡适、朱光潜诸先生在上世纪早期面对一个伴随着坚船利炮进入中国的强大西方文明,在进行中西互证时,便预先落入了一个辩护立场,或者带着羞愧来探讨文化现象。这本身恐怕就蕴藏着一种不平等。刚才讲座中也谈到,悲剧与现代性文明并没有一一对应的因果关系,确乎如此。如果借用列奥·施特劳斯《现代性的三次浪潮》的讲法,第三次证明了现代语境下伦理的不可能,这样悲剧当然也就不存。但我们却又分明在西蒙娜·薇依、汉娜·阿伦特、鲍曼等人中看到,这是一个悲剧无处不在的时代。一方面是作为审美样式的悲剧之消失,一方面是悲剧性的普遍存在。这可能是我们需要认真对待的第二个悖论。

再回到对中国有无悲剧的判断和探讨,言外之意,中国文明落后于西方,所以我们没有悲剧,仿佛是一个令人羞愧、需要验证和弥补的现象,但这本身是有问题的。比较文学本身求同,认为人有我也有,这个心态或许也有问题,更应当的或许是去做缺项研究,寻找那些不对等的现象。但在做这样的学术和审美判断之前,我们的立场本身构成回馈、反思这一现象的出发点。举例而言,正如当时的文学界有中国是否存在悲剧,在哲学界也有中国是否有本体论的论争。我们站在历史的此端来看,会发现这个讨论的出发点本身,设定就存在了问题。一旦把西方的文化现象通过语词移译进来,就有可能存在鸠占鹊巢、反客为主的现象。以形而上学为例,metaphysics译作中文,来自《易传》的固定说法。同时这个概念反客为主,成为了“西方意义上的形而上学”,我们当然没有。或许应该说“为什么西方有metaphysics而没有形而上学,我们有形而上学而没有metaphysics”,才能搭建出一个相对平等的对话平台。关于tragedy与悲剧的中西之辨,亦可作如是观,这是第三个悖论。

问答环节

问:威廉斯和伊格尔顿的悲剧观是不是一种历史主义的悲剧观,或者是不是一种唯名论的悲剧观,甚至是站在西马意识形态下的悲剧观?我认为本质上并未真正反驳斯坦纳,而且斯坦纳本人也并不是最为本质和深刻的代表。现代性与悲剧的关系,我想更应当严肃对待的是尼采和沃格林对希腊悲剧的反思。斯坦纳毕竟还是把悲剧集中在戏剧领域,而尼采《悲剧的诞生》本身不是美学而是反思现代性的作品。他将希腊悲剧看作 高贵品质,继而批判了现代性。他比斯坦纳更值得反驳。还有沃格林,他在《柏拉图与亚里士多德》和《城邦的世界》中对悲剧的界定与尼采一致。

答:斯坦纳的书中确实悖论很多,有时候像他在书中说的,是“悲剧本质论”。某些章节中,又像是一个唯名论者,也有一点历史主义的倾向。但无论如何,威廉斯的书当初确实是对斯坦纳的回应,认为他不够唯名论,历史主义的角度也不够彻底。至于威廉斯和伊格尔顿,我个人的看法是威廉斯更加历史主义,伊格尔顿虽然论述精彩,但在理论上总像是骑墙派,回答问题时左右摇摆。在回答悲剧问题时也是如此,一方面跟他导师走,认为应当以历史主义的角度看悲剧的发展。威廉斯之所以要强调“现代”悲剧不一样的情感结构,也是意识到完全复制阿提卡悲剧这一具体类型的不可能与不必要。伊格尔顿在《甜蜜的暴力》中,从生物学的角度觉得古代和现代还有许多共通的地方。他从身体政治学的角度,认为人类在身体层面对痛苦的感知在几千年来变化不大,因此保留了一点点的tragic essence。因此我认为他在书中所贯彻的唯物主义和历史主义的立场不及其导师彻底。至于尼采、沃格林,还有其他的内容,今天便不再详细阐述。

问:为什么人们会把悲剧与现代性进行因果性的链接?您认为悲剧的现代性体现在哪里?在小说中是否有所体现?

答:阿提卡悲剧也好、文艺复兴悲剧也好,主人公都是王公贵族,都是身居高位的人。现代性在于舞台上的被再现权扩展到了中产阶级,又到了平民阶级。后来对细小人物的情感和关注,都与古代人不同。这是它的现代性表现形式之一,不同的地方还是很多的。现代人有现代人的情感结构,与古代悲剧相比,不但人物不同,悲剧的成因也不同。文艺复兴时期,基督教占据统治地位,对人的欲望是谴责的,非常严苛,逾越了一步都会造成灾难,是miracle place的延伸。现代人由于生活水准的提升,掌控周边环境的能力也提升了,对人性相对宽容,而且同情人的欲望,同情人的追求。悲剧的根源变成了社会制度的缺陷。这也是悲剧现代性的成因之一。差别还是很多很多的。

问:《红楼梦》中的两难之苦是否是典型的中国式悲剧?

答:我不太理解是否有“典型的中国式悲剧”,悲剧的tragic dilemma似乎每一个典型文化中都有。我们在道德、情感上面临的两难是随处可见的,没有必要将其封为中国或外国独有的形式。黑格尔所提出的“crash of two goods”,即两善对峙,最终的结局总是悲惨的,这也是人生的困境,most basic human condition,人的处境就是如此。

之前有人定义悲剧是再现苦难,那什么叫苦难呢?我前阵子写了一篇文章,强调悲剧与重大价值,牙痛也是痛,总不能算是悲剧。我们现代人有很多无病呻吟,能不能算悲剧呢?鲁迅就讲过了,把有价值的东西毁灭给你看。伊格尔顿也认为是重大价值的毁灭才能称为悲剧。悲剧是文化的场地,我们在这样做的时候,在维护重大的价值,有机会告诉别人什么是重大的。这是需要悲剧讨论的重要原因之一。

张沛回应:上帝死掉之后,我们是否还会有重大价值的选择时刻吗?我想这个答案非常反讽地蕴藏在了上帝已死这一事实中了。上帝之死的后果是诸神之争,大家都认为自己对何为善好、何为理想生活拥有最终解释权,所以冲突又产生了。但另外一重的反讽是,在20世纪我们几乎面临了前所未有的巨大灾难,在此之后一些西方哲人在反思时,如阿伦特,没有像本雅明一样认为历史是残砖断瓦,而是强调恶的庸常性,恶本身就被化解了,不再那么重大。如果阿伦特的论断居然能够成立,那么我们无论是作为审美经验的悲剧,还是生活经验的悲剧,都确乎不可能再存在了。

问:请问我们能否将中国没有真正意义上的悲剧这一论断,从存在论的内在视角理解为中国缺乏海德格尔所谓“罪责”的根本原因呢?

答:我似乎不太能接受这样的概括。《甜蜜的暴力》回顾西方对悲剧定义的历史,发现没有一个悲剧的定义是完完全全站得住脚的,但我们依旧不要放弃tragic这个形容词,它是不可替代的。悲剧是乌托邦的倒影,我们要看到悲剧的反面。眼前的发生是催人泪下的,那么如何不让它发生,则是我们要关注的。悲剧是审美的问号,我们要问它为什么会发生。

我目前为止没有找到一个非常unique的Chinese tragedy,中国形态的悲剧,在西方或多或少也都存有。通过悲剧,我们表达对眼前悲伤事件的回应。我们过去把悲剧看作是同一个声音,a single voice in tragedy,不同的悲剧表达出来是作者对悲惨处境的看法,关注自己最关注的问题。

张沛回应:悲剧是乌托邦的倒影,如果我们没有对善好近乎执念的想象,就无所谓悲剧的产生。所以也可以说悲剧是人类一种未获满足的幸福论的反映。

问:如果一定要强调悲剧是重大价值的毁灭,那悲剧就仍接近“王子的悲剧”(威廉斯),而非世俗的苦难。这种悲剧观是否是一种精英主义?

答:说得很好,自己回答了自己的问题。有很多人认为王子的毁灭,涉及国家大事,其生死影响到很多人,所以也不能一味否定身处高位的英雄人物。但也不能忽略私人的情感。伊格尔顿将其分为两种,一种是big bang tragedy,一种是日常生活中的痛苦。悲得或多或少,也同样都值得关注。悲剧仅仅是一种文类,通过它我们来讨论一些重大的社会问题和伦理问题。

古希腊歌队众口一声,这也是古希腊悲剧的特点之一,代表普遍民意。但有时候普遍民意之间也存在矛盾,本身也不断摇摆。有时候普遍民意也不代表完全正确。歌队和演员的对话也很重要。这也确实是现代悲剧中没有的元素。现代的悲剧更加私人,更加平民化,涉及到的范围也更加小一点。古希腊悲剧中很多人不代表自己,而是大写的人,与我们现代悲剧中某个主要的社会角色有很大区别。

张沛回应:确实,现代悲剧更多关注市民生活,个体经验,因此其发展趋势之一是个人的极度封闭,不再与他人照面。他像一个单子一样,固然可以保持自我的持存,却无法感动他人,这样看来,悲剧倒也确实面临着死亡的命运。

答:要看是哪种悲剧的死亡,悲剧已经死过很多次了。

回应:具体的样式会不断变化,但大写的tragedy就像是一个召唤结构一样,会不断承运再来。从反面讲,如果它这样的概念居然真的消失了,我们对悲剧中崇高感的审美,对善好生活的想象,对自由判断的坚持居然消失的话,人类恐怕就会混沌在他的自我之中,再也出不来了。

答:是的,这是一个格外重要的价值判断平台,丢掉了它,我们就会失去对价值判断的兴趣,这并不好。

问:请问您如何看待许多学者认为西方文学中的悲剧与喜剧概念并不适用于中国古代的戏剧文学?

答:确实不能生搬硬套,而且也没有一个统一的西方的关于悲剧和喜剧的概念,西方内部也存在很多不同的声音。我们总是会做一些东方西方的区隔,但就算仅仅是在西方,对悲剧都有很多不同的声音,中国也是一样。不妨选择哪一个声音是所认同的,这样更加稳妥一些。

张沛回应:这个结论非常关键,我们研讨一个文类术语,要纵浪大化中,在长时间的历史中考量变化,但如果着落到具体的历史情境下,要落到某一个具体的观念之中。

答:到后来伊格尔顿所言,能拿得出来的定义,就是“very sad sad stories”,让人鼻子发酸,如果真的用这个定义来衡量,符合标准的中国作品太多了。我从来都试图避免寻找所谓“中国式的悲剧”,这样收获不大。

海报:吴晨昕

编辑:吴辰宣 返回搜狐,查看更多