写在前面:一篇本想严肃不水的博物馆随笔,却无奈最后成了极不严肃还很水的博物馆奇思妙想文。一篇本想找到博物馆可持续发展良方,却最后发现博物馆是个深坑的学术草稿。但任何哪怕看上去毫无意义的思考,都会有其价值。故,谨以此文鼓励探索博物馆学的小白们。(我都敢(瞎)想了,你们还怕啥)

关键词:明星 博物馆 营销 注意力经济 影响力经济 传媒学

作者: 李其(文博专业学生,博物馆头条供稿作者)

文博第一次进入到大众视野是通过2017年12月播出的《国家宝藏》,此后博物馆与现代传媒及明星的三方合作合作拉开序幕。博物馆以现代传媒产业为渠道向公众展示自我,希望实现博物馆资源的全民共享、全民参与的局面。

但也在这过程中不自觉地落入了传媒产业发展的弊端之中——囿于“注意力经济”,还未实现从“注意力经济”发展到“影响力经济”阶段。不过基于博物馆为社会及其发展服务的性质,博物馆并没有显露出传媒产业故意炒作、散播博人眼球的负面信息的恶性竞争迹象,但其与明星的合作互动方式的效果仍然值得反思。

1、什么是注意力经济和影响力经济?

经济学家认为随着信息时代的发展注意力将成为珍稀资源,如果一个企业能最大程度地吸引用户或消费者的注意力,就可以培养潜在的消费群体,从而获得最大的未来商业利益。所以无数媒体充斥我们的生活,占据我们的眼球,希望掠夺我们的注意力成为他们经济利益的来源,网红、短视频、广告、新闻等等缭乱了我们的注意力甚至是判断力。然而“夺人眼球”只是第一步,传媒产业正在试图打造“影响力经济”——借助产业所发挥出的社会影响进行经济活动,这种影响力可以改变我们的态度和行为,尤其是购买商品的选择和行动,我们还会奉献出自己对它极高的忠诚度。

博物馆也不例外,且不论博物馆美术馆高度狂热于宣传自己、举办活动来争夺观众是否正确,因为毫无疑问这是目前一个趋势。我们需要在这样的热潮中意识到相比未知来源的媒体,可见可接触、具有权威性质的博物馆显然更容易也更值得获得我们的信任。但博物馆仍然在和行走的注意力和影响力——明星合作,因为目前博物馆想要让公众注意到自己,从而进一步服务公众,实现其价值。虽然博物馆宣传营销最快最有效的方式就是与明星合作或互动,但在这过程中存在许多不易看见的问题。

2、借的是“东风”还是“西北风”——如何将注意力从明星身上转移

博物馆希望通过明星吸引到大众目光,让更多的人了解到传统文化、博物馆藏品等,而通过这种方式吸引到的观众以年轻女性居多。先不论博物馆是否有意吸引这类观众,也不论他们的个体差异,本文试图探索的是博物馆如何引导追星女孩们与博物馆产生更深刻的联系互动,如何从明星身上分享最大比例的注意力,因为焦点是可转移和分散的。

首先,我试图思考各种传媒渠道的效果差异。明星与博物馆的合作成果主要以视频、音频三种方式呈现,观众在其中表现出明显的注意力活动差别。视频以综艺、短片为主,音频包括电台广播、语音导览。

视频以视觉为主,而视觉是赋予明星巨大注意力和影响力的主要原因之一,因此博物馆需要与明星的注意力争夺在视频中尤为激烈。但这一点可以通过镜头的艺术,以及视觉节目中明星角色的设计得到解决,当观众因为明星的参与进入到节目中后,其实主动权就已经移交给了“导演”或者说镜头。如同看电影一样,观众坐下来以后,如果画面足以让人沉浸其中,那么观众的注意力和思维就会跟着画面的变化而被动变化了。不过这也不是没有门槛的,从节目弹幕可以发现当镜头中出现明星身影时,粉丝的注意力就很难再放到博物馆想传达的信息上了。而要让粉丝完全长时间地沉浸在除明星以外的镜头中比较不现实,因此笔者建议在视频中要处理好明星与博物馆信息如藏品、建筑的并置关系,也就是同框时刻。

例如,当介绍到某一藏品时,应该多多呈现以藏品为中心的画面,减少明星视觉对于观众理解和欣赏藏品的干扰。另外,藏品镜头过长时(30秒以上就算过长,不要高估追星女孩对自家爱豆以外事物的注意力)说不定也会导致观众开小差,所以需要辅助以明星介绍藏品的画外音,一来可以不让观众快进或退出,二来更容易渐渐进入藏品世界中。

还有一个小技巧,或许没有被有意识地运用到。给明星一个机会,他们背得下来很长很长的博物馆知识点!当明星不得不抢占了博物馆的风头时,让博物馆知识从明星口中说出也可以弱化明星对于博物馆主体的干扰。目前,一些文博类综艺节目中明星主要的任务是“文化体验者”,专业的考古、历史和文化知识还是由镜头较少的专业人士讲述,整体给人感觉文化底蕴略显单薄, 明星的个人表现掩盖了主题,专家和知识点仅仅是客串当然了这和节目定位有关。不过《上新了,故宫》在这一点上处理得较好,在用心挖掘博物馆文化的基础上,明星以传播故宫文化的讲解员或传播者角色亮相。此时,故宫的历史和文化信息是本质和名副其实的主题,而明星成为信息载体。另外,当故宫的历史和故事从明星口中讲出来的时候,粉丝绝对可以背诵全文了。

音频类节目虽然没有了视觉的冲击,但在只有声音的情况下更容易集中听众的注意力,因此更能“神不知鬼不觉”地转移观众地注意力。但前提是内容足够精彩,《文物的时空漫游——四大博物馆,20个文物故事》就是典型例子。该节目以儿童和青少年为目标受众,聚焦湖南省博物馆、陕西历史博物馆、重庆中国三峡博物馆、秦始皇帝陵博物院四家博物馆的镇馆之宝,由故事推荐官王源带领听众了解20个文物背后的历史故事。

值得注意的是,节目中明星只是故事的推荐者,而讲述者是虚拟小主持人和拟人化的文物,可见明星的曝光率远远低于文物故事。但是,文物的故事生动活泼有趣,包含的信息丰富新颖,让我完全遗忘了明星的存在,专注于镇馆之宝的故事。但是其不足之处也较为明显,节目中涉及了大量的文物造型描述,仅仅用文字实在是考验观众的想象力。因此如果配套一些高清可见细节的文物图片,观众便可以更深入地观察文物,加深对其印象和情感联系,无形之中注意力得到延长,博物馆与观众的互动更近了一步。

综上,博物馆一方面需要利用一些小技巧来减少明星对于博物馆传递文化历史信息的干扰,另一方面则还是挖掘博物馆内有形和无形资源,包括以前会忽视的博物馆价值观、公众原则等资源。博物馆应当信任公众,他们期望在有关博物馆的节目中挑战自己的原有认知和经验,否则他大可以选择明星参与的娱乐节目而不是文博类节目了。

所以,挖掘和打造优质的、让人恍然大悟、惊叹不已的内容用于是解决博物馆与现代科技、娱乐产业最基础和最根本的方法,这样这样博物馆成功地区别了自身与其他机构。区分清楚了,博物馆也就不必过分担忧其他娱乐产业与自己的竞争了。

3、不是沾光的问题

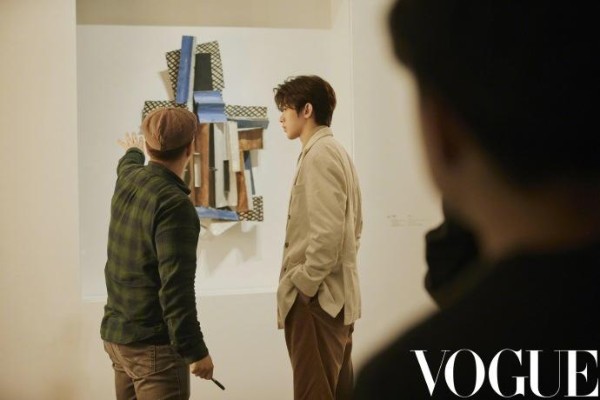

为什么说博物馆还应该挖掘自身的价值观、专业道德等资源呢?我相信为了配合尤伦斯当代艺术中心“毕加索——一位天才的诞生”展览,Vogue杂志与蔡徐坤合作拍摄的宣传短片可以解释。原本我以为它主要是为了展示明星的魅力,但是看到最后我发现自己错了。节目以明星开头,让观众点开后不会立马退出,然后用“复活”展品的方式介绍展览信息。最后明星为数不多的镜头也都是在展厅内拍摄,仿佛观众也跟着明星的脚步参观了展览,这种氛围的渲染让人对走在展厅内产生了向往,明星让人产生了代入感,观众会感受到参观美术馆成了一件具有魅力的行为。

然而最妙的一点在于,“复活”后展品的解说为明星的镜头赋予了更深邃的意义:明星代表着最年轻一代的群体,他们在传统的严重看上去离经叛道、不懂艺术和博物馆、对历史和过去似乎毫无敬畏之心。展品代表博物馆发声表示别用过去的眼光批判年轻人,年轻一代可以用自己的风格去了解传统高雅艺术。这体现了美术馆放在艺术欣赏上的专业水平和对待公众的正直态度,我相信会让观众为之动容。再加上短片将明星的角色巧妙地融入到尤伦斯当代艺术中心的理念中,明星的注意力逐渐弱化且被转移到了该展览甚至是艺术机构的职业价值观上。美术馆的价值观被放大,明星的存在被隐藏在了美术馆立场中,这一创意转移了观众的注意力,这是成功的,因此比博物馆需要发声宣告他们的专业水平、使命、价值观等内容,这和藏品魅力一样重要。

4、结论:

明星与博物馆合作,不是谁“沾”谁的光的问题,我们需要吸引大众注意力的视角思考博物馆的运营新常态。

参考文献:

宋垣:《从注意力经济到影响力经济——传媒产业本质的再思考》,《新闻研究导刊》2015年第17期

刘俊:《论基于影响力经济视角下传媒产业经济的新思路》,《传媒论坛》2019年第1期

焦艳、王黎珩、于丽:《医学图书馆发展:从“注意力经济”到“影响力经济”》,《中华医学图书情报杂志》2017年第3期返回搜狐,查看更多