爵士乐永不停歇

作为20世纪独特又典型的现代艺术形式,爵士乐可谓创造了一场文化革命,这场革命喧闹、多彩,涉及美学形式、思想变革、社会关系和生活方式等。更重要的是,对当下的乐迷而言,这场革命尚未完成,它在全世界范围内持续展开着,且谁也没法断定它有完成的那一天。

关于“爵士乐是什么”

这个问题的探讨,一直以来就没有停止过,而正是因为始终无解,它更引发了一代又一代乐手和乐迷的不断追问。首先得承认,爵士是一个很难定义的音乐术语。自1917年第一份爵士乐录音诞生后,这个词就涉及音乐、服饰、行为等各类主题,至今,爵士(Jazz)这个术语的起源和含义都没有一个完全令人信服的说法。如今,我们通常说的爵士乐,它代表了一种拥有即兴特质的,且具备独特节奏、调性和音色的音乐形式。

相比古典音乐和大部分流行音乐,在爵士乐中,节奏是主要的组织要素,就是所谓的“摇摆感”。什么是摇摆感,很难用语言和文字来形容,唯有亲身体会。但如何制造摇摆感,则是乐手可以通过乐器来表现的,其一是切分音,其二是复合节奏,乐手的演奏实力则决定了音乐的“摇摆感”是否到位。此外,爵士乐手也必须具备一定的和声基础,比如最好的即兴演奏者,往往会在一首流行曲或标准曲的和声基础上,叠加不同的旋律,或改变和声来达到扩展乐曲的目的。

当然,以上的定义是非常笼统且简化的,只是为了便于理解。如果深入说明的话,还必须谈到爵士乐的文化内涵。可以说,作为新的文化秩序的一部分,爵士乐充分展示了一种现代价值观,它以其充沛的活力、灵活的形式、真挚的情感、包容的创作规范,推动着社会、道德、技术,以及意识形态的进步(包括身体与情感、阶级与种族)。理解爵士乐的发展,不仅是理解其音乐演变的过程,也是对不同时代的政治、经济、群体生活的理解。

关于《爵士乐史》

作为音乐史学家、爵士乐资深评论家,本书作者泰德·乔亚(Ted Gioia)同时也是一位货真价实的爵士乐手,由他执笔,自然无需怀疑这本《爵士乐史》的权威性。国内近年引进的另一本《如何听爵士》也是他写的。

相比于简练的《如何听爵士》,这本680页的大书,信息量极大,明显是针对“有准备”的乐迷的。当然,入门者的接受度也在作者的考虑范围内,所以全书的语言平易近人,泰德·乔亚会用大量史料和比喻来刻画人物和事件。如描述麦考伊·泰纳(McCoy Tyner)的高超琴技时,一句“用贫瘠的丝线织出一整幅和声的挂毯”显得极其生动形象。此外,涉及到相关乐理时,泰德·乔亚则尽量使用简洁易懂的描述,不至于令零基础的读者难以接受。《华尔街时报》的推介语是“兼具可读性和专业性”,这点基本属实。在我看来,就兼顾普通群众和资深乐迷,在入门和进阶之间取得平衡这点来看,泰德·乔亚做得相当不错。

为了便于分类,我个人倾向于把爵士乐史分为传统爵士乐(1940年以前)和现代爵士乐两块,两者以比波普的诞生为节点。以此为据,本书的目录就显得十分清晰了,其中传统爵士乐部分占了一半内容(前五章);大家比较熟谙的现代爵士乐和50、60年代的所谓“黄金时期”以两章内容涵盖;自由爵士和融合爵士单独归为一章;最后两章分别为80年代的传统主义回归和后现代解构,以及当今全球化背景下的爵士乐市场解读。

传统爵士乐用了那么多篇幅来介绍,这也是我认为这本《爵士乐史》值得资深乐迷认真读一读的原因。对我而言,这类具有通史性质的爵士乐书籍,最吸引人的内容绝不是迈尔斯·戴维斯(Miles Davis)、约翰·科川(John Coltrane)这些大师,我会比较看重作者对早期大乐队以及摇摆乐的描述。因为这块内容正是大部分爵士乐迷(包括我)容易忽视,或者不重视的,以至于错过了不少精彩的聆听体验。

关于早期爵士乐

在本书第一章“爵士乐史前史”中,作者就点名了爵士乐的包容力。爵士乐一开始源于民间音乐和流行音乐,20世纪初期,在新奥尔良以及美国南方的其他地区,不同起源的音乐便开始不断融合,不仅有非洲音乐,还有法国、西班牙音乐的杂糅,其后又与拉丁音乐杂交。爵士乐在此环境下吸收了如新教颂歌、英国民谣、西班牙歌曲、各种非洲节奏以及蓝调、劳动号子等音乐风格。

直到1917年,五个新奥尔良白人音乐人组建了原始迪克西兰爵士乐队(Original Dixieland Jazz Band),并录制了史上第一首爵士乐曲,成为爵士乐史的重要节点。当然,对很多本真爵士乐迷来说,路易斯·阿姆斯特朗(Louis Armstrong)于1922年来到新奥尔良,才是真正的历史时刻。同年,白人小号手比克斯·贝德贝克(Bix Beiderbecke)也在芝加哥展开了乐队活动。

关于大乐队和“亨德森-雷德曼模式”

虽然“出生于平民窟”的早期爵士乐简单粗糙,不适合城市化,但当它迅速融入充满活力的以繁华的大都市如芝加哥和纽约为中心的城市和工业文化后,马上感染了商业市场的活力。其后,由于艾灵顿公爵(Duke Ellington)、本尼·古德曼(Benny Goodman)等大乐队领队针对受众和市场,对音乐做出了精准的改良,逐步让爵士乐从妓院和小巷走入了夜总会和演奏厅。

优秀的大乐队领队“必须解读公众口味变化背后的艺术影响,领会它并以此作为路标”,而在这些早期大乐队之中,也孕育出了不少影响后世的优秀乐手。20年代早期,弗莱彻·亨德森(Fletcher Henderson)大乐队就是最好的例子,泰德·乔亚敏锐地指出其和另两位著名领队艾灵顿公爵和本尼·古德曼之间的区别,即明星乐手并非亨德森的真正优势,谱曲合作人唐·雷德曼(Don Redman)才是亨德森乐队中的关键人物。用泰德·乔亚的原话来说,即是“没有雷德曼,亨德森的乐队可能只是天才独奏家的精修学校而已,可是在他的影响下便不止如此——它成了爵士乐新声的发源地,以及崭露头角的美学宝库”。

所谓“亨德森-雷德曼模式”的编排方式,即是让不同乐器组的声部互相补充形成“即兴重复乐段”,亦即簧乐器和铜管乐器分成单独的乐器组,彼此相互陪衬,同时还要给即兴独奏乐手留有发挥空间。泰德·乔亚是这样描述的:“声音越发稠密和复杂,演奏也更加紧凑和专注……更有系统、更精致的和声……敏锐的听者可以感知到,在后来的大乐队里成为常态的不同乐器组激烈的竞争交替……”。

这些组织乐器组的手法,以及各式各样的编排方式,被如今的爵士乐聆听者视为理所当然,可是在亨德森乐队的时代,这个创新形式突破了新奥尔良和芝加哥爵士乐的老套模式,为爵士乐提供了新型的构建要素。也正是借助于“亨德森-里德曼模式”,像阿姆斯特朗,科尔曼·霍金斯(Coleman Hawkins)之类的超级独奏乐手得以在乐队中一展身手。

作为二战前杰出的爵士乐编曲家和创新者,唐·雷德曼理应被铭记。而由他提出的开创性编曲方式,确实也被同时代的大量乐队领队借鉴,其中本尼·古德曼是利用得最好的。需要提出的一点是,让众多乐手准确地按照曲谱演奏,同时又要体现自发的爵士乐感,是一件困难的事。大乐队需要长时间的排练,领队也要负责速度、乐句之间的平衡。要知道,那个年头的乐手技术素养可没有现代爵士乐时期那么完善,也只有少数能力非凡的乐手才有资格表演即兴独奏。

关于摇摆乐和本尼·古德曼乐队

“最高品质的艺术性无须以牺牲商业性为代价才能取得”,针对摇摆乐时代,泰德·乔亚如是评论。

借鉴并发扬了亨德森乐队演奏模式的古德曼,将爵士乐带入了金色的摇摆乐时代。 “摇摆乐之王”的称号并非空有虚名,古德曼被后人称道的地方还在于,他极其器重节奏组成员,对小编制乐队的不懈探索,以及毫不偏颇地引入技艺精湛的黑人乐手,如钢琴手泰迪·威尔逊(Teddy Wilson)、吉他手查理·克里斯蒂安(Charlie Christian)、颤音琴莱昂内尔·汉普顿(Lionel Hampton)等。在传奇性的1938年卡内基音乐厅的音乐会之后,以梅尔·鲍威尔(Mel Powell)和埃迪·索特(Eddie Sauter)的加入为标志,古德曼开始在实验阶段的起点跃跃欲试。

虽然音乐表现形式迥异于比波普乐手创造的爵士乐,但“鲍威尔-索特”时期的古德曼大乐队完全可以看作是一支现代爵士乐队,这两位的编曲作品也令这个时期的乐队充满了活力(索特之后为斯坦·盖茨的《Focus》专辑负责弦乐编曲,并使其成为名盘)。

讽刺的是,古德曼乐队在这个阶段的录音,大部分爵士乐迷可能都忽略了。当然,相比之下,古德曼与吉他手查理·克里斯蒂安的合作才是乐队的亮点。对现在的乐迷来说,克里斯蒂安更像是比波普的开拓者,为现代爵士乐播下萌芽的种子的那个人,这个电吉他天才到底强在哪里,特德·焦亚在书中给出了明确的答复。

虽然古德曼在开拓乐队音乐视野时的很多努力在当时堪称先锋,其精湛不已的编曲技巧,连许多古典乐演奏者都为之赞叹,但他给人的印象依旧是刻板的传统主义者、爵士乐旧制度的领袖。也难怪,谁能想到为比波普的发展引路的那个人有可能会是本尼·古德曼呢。

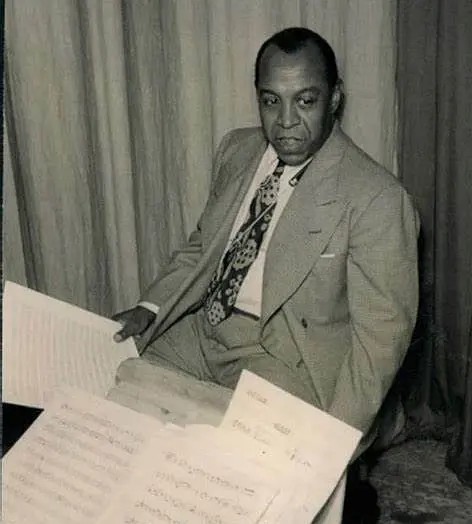

关于艾灵顿公爵

伴随着大萧条的洗礼、唱片产业的崩溃,是雇佣乐手成本下降,以及广播行业的镀金,大乐队如雨后春笋般的崛起,爵士乐明星开始诞生。尤其是艾灵顿、古德曼、贝西伯爵这些摇摆乐时代最受欢迎的领队,他们在保持了爵士乐精髓的前提下,成功地实现了将个人风格与传统流行音乐结合。

正如本尼·古德曼从弗莱彻·亨德森乐队的编曲模式中探索出经验之道一样,艾灵顿公爵对摇摆乐的兴趣也因古德曼的成功而激发。但当爵士乐的流行程度达到高峰值时,艾灵顿却反常地执着于将它改造成严肃的艺术形式,而他的天赋,正体现于如何在艺术和市场上取得双赢。对艾灵顿来说,艺术成就和明星光环,两者是同样重要的。

针对艾灵顿公爵这位大众耳熟能详的音乐人,泰德·乔亚的评论依旧有见地,他称其为“被人格面具吞噬的平民”,一个具有民粹主义倾向的精英主义者。本书为这位爵士乐之王提供了相当大的介绍篇幅,从其成长经历到从业生涯;从其音乐才华到领队魅力。

艾灵顿的创作生涯可以分成好几个阶段,我认为最重要的就是1938年到1942年这几年,公爵的乐队在这短短几年中产出的杰作数量相当惊人。而这一成果的获取,离不开几个关键人物:1938年,比利·斯特雷霍恩(Billy Strayhorn)开始为乐队作曲;1939年,吉米·布兰顿(Jimmy Blanton)加入乐队;1940年,本·韦伯斯特(Ben Webster)全职入队。截止1941布兰顿因身体原因离开乐队,这短短一年多的时间,被后世称为“The Blanton-Webster Band”时期,代表了艾灵顿公爵乐队的巅峰一刻。

天才贝斯手吉米·布兰顿是后世所有卓越爵士贝斯手的代表,他“不仅让乐队的节奏乐器组容光焕发,而且让低音提琴的作用发生了革命性的变化”。作为一个彻底的爵士乐贝斯手,他一反过去低音乐器只提供稳定节奏与和声的常规,而是在节奏脉动、装饰音、walk line和复调旋律上表现,并且时不时地作为独奏乐器发声。这些如今司空见惯的爵士贝斯演奏法则,都是在布兰顿的帮助下确立的,可以说,他确立了低音提琴作为爵士乐独奏乐器的合法性地位,也为现代爵士乐的低音技巧奠定了基础。这种极富个性的贝斯演奏,除了在这个时期艾灵顿乐队的录音中可以听到之外,乐迷也可以在几乎所有知名的爵士乐贝斯手——包括雷·布朗(Ray Brown)、保罗·钱伯斯(Paul Chambers)——身上感受到。

“The Blanton-Webster Band”时期的合集唱片

虽然斯特雷霍恩与艾灵顿的合作超过了30年,并成为公爵身边最得力的合作伙伴,但布兰顿不幸于1942年英年早逝,韦伯斯特也于1943年离开乐队,“布兰顿-韦伯斯特乐队”宣告终结。然而,乐队成员的变动并未阻止艾灵顿的雄心,他的注意力逐步迈向更大型的爵士乐作品,并尝试突破78转唱片录制时长的束缚,当时,这是古典音乐人才需要接受的挑战。当然,纵观艾灵顿漫长的演绎生涯,其所面临的挑战层出不穷,有低谷时刻,也不乏失败作品,但时间证明了艾灵顿所获得的一系列赞誉都是名副其实的。

接下来,就是我们熟悉的大师一个一个登场的现代爵士乐历史了。

虽然就音乐表现来看,现代爵士乐和传统爵士乐之间有一条清晰的界限,但比波普乐手并非是传统爵士乐的叛逆者,泰德·乔亚观点鲜明地指出:“如果没有仔细研究爵士乐更早期的先驱,帕克(或其他比波普乐手)的风格跳跃恐怕将是缘木求鱼。”

而比波普作为“界限”的意义,在于这种新音乐是爵士乐自1917年诞生起,第一次为了满足音乐家的审美需要而不是为了听众品位。“此一音乐不是为了商业消费,在它的萌芽阶段更不是如此……现代爵士乐是地下运动。” 理解这一点,我认为非常非常非常重要,因为整个传统爵士乐时期,音乐总体还是娱乐向的,众多乐队领队会为了唱片销量,或为了挽留听众而革新音乐表现形式。哪怕是伟大的阿姆斯特朗,终其一生都在努力贴近大众。

正因为音乐家可以肆意表现个人审美,现代爵士乐的发展特别激动人心,那是传奇大师层出不穷,经典唱片源源不断的年代。然而,随着商业利益的驱使,比波普的主流化也是顺势而为,同时也造成了爵士乐风格的碎片化,泰德·乔亚在书中则耐心地将一个个大师的特点逐一加以记述。

行文至此,我想音乐风格的变化其本质就是顺应时代的潮流转变,从大乐队到摇摆乐,再到波普和自由爵士,大抵如此。而在爵士乐进入风起云涌的60年代后,评判音乐时已很少用到好与坏的标准,而是要听起来“不像过去”,似乎任何借用、模仿都是失败的。与美术、舞蹈、诗歌、小说一样,音乐理应也是时代的反映。

对自由爵士乐的拥护者而言,如果60年代的美国是嘈杂、混乱、丑陋的,那音乐亦如是。在这样的语境下,如果还接受在和弦和结构上玩花样的比波普,或悦耳的西海岸,那就是被束缚于过去,而不愿接受当下。所以,80年代开始爵士传统主义回归,多少也和当时全球保守主义环境相关,至于当下,爵士乐受全球化、多元化、网络化影响,也是同理。

在本书的最后部分,乐手的个人风格已不是写作重点,除了温顿·马萨列斯之外,乐手的出场更多地是安插于时代背景的描述之中。可见,在爵士乐的世界里,传统和现代无需相互竞争,不同风格之间也无需相互竞争,如本书最后两章内容中所述,越来越多的新一代爵士乐手的思维是兼容并包的。略显遗憾的是,泰德·乔亚创作本书的过程中,并没有赶上卡玛希·华盛顿(Kamasi Washington)的登场,可能也没能赶上新晋的伦敦爵士乐场景,否则他应该会有更多感悟。

由于在阅读的过程中,我对前半本“传统爵士乐”部分比较上心,对于大家比较熟悉的现代爵士乐以及当今乐坛的内容,就不再详述。此外,书中对冷爵士的见解,以及关于百花齐放的后现代转向的内容均十分精彩,值得细读。

结语

阅读爵士乐史,势必有助于我们以多方位的视角来理解音乐,令我们的关注点不只限于某个特定时期。况且,在爵士乐上百年的发展演变中,它的形式、外观、技法在不断演变,就像人类的通讯工具不断推陈出新、追求高效一样(座机、手机、智能设备)。由于艺术最重要的功能便是为当代经历传递情感,所以爵士乐永不停歇,不同时代的乐手和听众也必须对爵士乐有新的理解,就用最伟大的萨克斯风手查理·帕克的话来为这篇文章作结吧:

“音乐是你个人的经历、思想和智慧。如果你没有生活在其中,你的乐器就表现不出这些。他们告诉你音乐是有边界的。但是,哥们儿,艺术可没有边界。”

网址:爵士乐永不停歇 https://mxgxt.com/news/view/778499

相关内容

Boom的拉丁舞步,我愿永不停歇地欣赏爵士乐代表人物及简介

炽热的心永恒,追光的脚步永不停歇~猜谜解锁的表演舞台…

《流行歌星:永不停歇》电影完整版高清免费在线观看

《彩云追月》+爵士乐=?来2018广州爵士音乐节一起嗨

国际爵士乐日:全球化的爵士乐为何依然小众?

假期我来了, 搞笑不停歇

爵士

爆火不停歇! 永夜星河 向全世界安利 慕声 我要上热门 丁禹兮

公益事业不停歇,细数圈内热心公益的明星