关系化是语言中的重要现象,汉语关系化现象研究是近些年的重要研究课题,语言学微刊将推出三篇涉及到汉语关系化问题的重要文章:郭锐(2009/2010)《现代汉语和古代汉语中的介词悬空和介词删除》(点击可查阅);刘婧(2016)《〈国语〉主宾语有核关系化研究》(点击可查阅);寇鑫、袁毓林(2017)《汉语定语小句的类型及其句法表现》。我们分三次发送,与诸位学友分享,引用文章请注明其原载刊物和出处。感谢作者授权刊发。

本次刊发寇鑫、袁毓林《汉语定语小句的类型及其句法表现》。

作者简介:寇鑫,北京大学中文系博士研究生。主要研究方向为:现代汉语句法、语义、语用研究,及对外汉语教学方向。

袁毓林,北京大学中文系教授,主要研究方向为:汉语语言学和理论语言学,特别是句法学、语义学和语用学,兼及计算语言学和中文信息处理方向。

引用请注明文章载于《语言教学与研究》2017年第4期。

提要:本文讨论汉语定语小句中是否存在“关系小句”和“名词补足语小句”的区分。首先从定语小句是否存在空位以及空位的类型对定语小句进行分类,发现汉语中存在有空位和无空位两种定语小句。并根据定语小句中空位论元的语义角色将有空位小句区分为“论元空位定语小句、附加语空位定语小句”和“伪无空位定语小句”三类;根据名词中心语的类型将无空位定语小句区分为“内容义定语小句”和“事件义定语小句”两类。之后,通过话题化、同类叠加、异类叠加和指称功能等方面对几类不同的定语小句进行测试。结果发现,有空位定语小句和无空位定语小句在句法功能上存在明显差异。最终本文认为,汉语中的两类定语小句可以分别对应于类型学中的“关系小句”和“名词补足语小句”。

一 引言

定语小句(attributive clause)是指以小句形式出现,从属于名词并对名词进行修饰、限定、补充说明的句法成分。英语研究文献中,常依据小句中是否存在空位(gap)而将定语小句区分为两类:一类是关系小句(relative clause,RC),如例(1a);一类是名词补足语小句(noun-complement clause,NCC)如例(1b)。

(1)a. the girl who I met yesterday

b. the fact that I met a girl yesterday

Comrie & Horie(1995)、Sag(1997)、Dixon(2010)等都对英语中的关系小句和名词补足语小句进行了区分。对于英语来说,定语小句的类型有显性的句法表征。除了小句中是否存在空位外,标句词(complementizer)和关系代词(relative pronoun)的选择也是重要的区分手段。英语中的关系小句允许关系代词that和which进行引导,且关系代词可以省略。但名词补足语小句则只能使用标句词that进行引导,不能使用which,且that不能省略。(Radford 1988;Comrie & Horie 1995)但是,由于汉语中所有的定语小句均以“S+的”的形式实现,因此在汉语中无法根据表层形式来区分两类定语小句。例如:

(2)a. 学生买的书

b. 学生买书的事情

c. 学生买书的那家书店

例(2)中只有a例是有空位的定语小句,b、c两例中定语小句的必要论元都已实现。但这三个定语小句的实现方式都是通过“的”和中心语相连。因此,很多研究将汉语中从属于名词的小句成分(包括没有空位的定语小句)全部称为“关系小句”(RC)[1]。(Huang et al 2000;Cheng & Sybesma 2005;陈宗利 2007)但是,在类型学的术语中,“关系小句”仅指定语小句的核心谓词与中心语名词有论元关系的结构,即汉语中的有空位定语小句,而不能指没有空位的定语小句。(Dixon 2010)本文认为“关系小句”一定是通过“关系化”的操作手段推导出来的。无空位定语小句中并没有句中论元关系化的推导过程。因此,我们遵循Dixon(2010)给出的标准,不使用“关系小句”指称无空位的定语小句。而是将汉语中所有以“的”连接的、从属于名词中心语的小句成分暂时统称为“定语小句”。

汉语定语小句内部分类存在的困难,不仅表现为缺少明确分工的标句词和关系代词,而且不同学者对小句中是否存在论元“空位”(gap)的判断也不尽一致。如上文例(2c)可以还原为话题句:“那家书店学生们买书”;但话题“那个书店”的说明部分“学生们买书”本身也是一个自足的小句,其中并没有核心论元的空位。再如例(3):

(3)a. 前腿短的兔子

b. 妈妈炒菜的声音

例(3a)中的定语小句也是一个论元自足的小句,中心语和小句的关系由一价名词“前腿”来系联。例(3b)的中心语“声音”无法和定语小句中的任何一个成分形成论元关系,因此可视为“无空位小句”。但是,有学者认为这样的小句中还可以补出一个“轻动词”来为中心语名词提供一个空位。(Kim 1999)比如,(3b)中可以补出轻动词“发出”来为“声音”提供一个句法空位。

汉语定语小句与其中心语之间关系复杂,定语小句的类型难以判定。因此,有学者提出汉语中根本不需要区分关系小句和名词补足语小句,汉语中所有的定语小句都是“修饰性”的,不存在句法功能上的差别。(Comrie 1996;Lapolla 2013)但是,也有学者对这种观点提出过质疑。(Zhang 2008;黄正德 2015)本文将对上述问题进行讨论。首先从名词和其定语小句的内在关系出发,将定语小句区分为有空位和无空位两种类型;并通过句法表现和句法功能证明:这两种定语小句可以清晰地区分为“关系小句”和“名词补足语小句”两类。

二 定语小句的类型

汉语学界对定语小句的分类由来已久。朱德熙(1983)通过句法功能上能否指代中心语而区分了两类“VP+的”结构:自指和转指[2]。并指出,自指与转指的区别在于“其中的‘VP的’不属于跟VP里的动词相关的任何一个格。”这实际上也是基于定语小句是否存在空位而对小句类型进行的划分。黄国营(1982)通过动词所关系化的语义角色对定语小句和中心语的关系进行了细致的分类。而关于关系小句生成机制的研究也都是从小句“空位”的角度来分析其移位方式。(Ning 1993;Huang et al 2000;Zhang 2008等)可见,从定语小句内部结构出发,依据中心语和小句中谓词性成分的论元关系对定语小句进行分析,是学界比较普遍的做法。本部分在这些研究的基础上,也采用这种“谓词中心”的观察角度对汉语定语小句进行分类。

2. 1 论元空位定语小句(argument-gap attributive clause)

论元空位定语小句指定语小句中动词的主要论元主语和宾语,出现空位的情况。小句中缺省的论元实现为整个名词结构的中心语。例如:

(4)a. 他喜欢(这种)音乐。 → 他喜欢的音乐

b. 我不知道(这件)事情。 → 我不知道的事情

c. (这个小孩)喜欢看电视。 → 喜欢看电视的小孩

这类定语小句是最典型的关系小句结构。在汉语中,主宾语可以直接从小句中抽取出来实现关系化,因此几乎所有的名词都可以受到论元空位小句的修饰。

2. 2 附加语空位定语小句(adjunct-gap attributive clause)

Keenan & Comrie(1977、1979)针对一个句子中不同类型的名词论元关系化的难易程度,提出了著名的“名词短语可及性等级序列”(noun phrase accessibility hierarchy)。序列显示:小句中从主语、直接宾语、间接宾语、旁格、比较宾语到属格,其关系化的可能性逐级递减。并认为汉语的主语和直接宾语可以实现无标记关系化,而从间接宾语到比较宾语之间的句法成分则需要进行“带格标记(+case)”的关系化,即使用代词回指的策略。不过,我们发现,虽然“旁格”的可及性等级较低,但是汉语小句中的“工具、材料、时间、处所”等论元都无需句内回指,可以直接实现关系化。例如:

(5)a. 老刘堆化肥的屋子(处所)

b. 我们一起踢足球的时候(时间)

c. 妈妈切菜的刀(工具)

d. 我家做家具的木料(材料)

这类小句在结构上有别于典型的论元空位定语小句。论元空位定语小句的中心语可以直接还原到小句的主宾语空位里,但此类小句的中心语则需要使用话题化手段或搭配介词组成介宾短语后,才能还原回小句。对比论元空位小句例(6)和附加语论元空位小句例(7):

(6)他吃的饭→ 他吃饭。

(7)老刘堆化肥的屋子→(这间)屋子老刘堆化肥。

→ 老刘用(这间)屋子堆化肥。

除了以上四类论元,其他旁格论元在进行关系化时都需要在定语小句中通过代词来进行回指。(吕叔湘 1982:75-76;Ning 1993)例如:

(8)a. 我和她跳舞的那个女孩→*我跳舞的那个女孩

b. 我对他微笑的那个人→*我微笑的那个人

c. 我给他书的那个人→*我给书的那个人

d. 他从那儿来的那个小镇→*他来的那个小镇

e. 我比他高的那个男生→*我高的那个男生

可见,对于作为小句附加语的旁格论元来说,语义角色是论元能否实现无标记关系化的主要限制条件。

2. 3 伪无空位定语小句(pseudo-gapless attributive clause)

根据袁毓林(1994)的研究,当“VP+的”中出现一价名词充当VP的论元时,“VP的”的歧义指数+1。由于一价名词本身可以关联另一个名词论元,因而,当一价名词出现在定语小句中、其配价成分出现在中心语位置时,就会形成一个看似句法上“无空位”的定语小句结构。例如:

属性类

(9)a. 面积等于45平方厘米的三角形

b. 颜色不好看的衣服

c. 速度不快的汽车

部分-整体类

(10)a. 三个边相等的三角形

b. 叶子很大的树

c. 扉页被撕掉的图书

亲属关系类

(11)a. 妈妈学历高的女孩[更容易获得高学历。]

b. 父母在外打工的小孩[就只能和爷爷奶奶一起生活。]

c. 爸爸妈妈工作都很忙的小学生[可以来小饭桌吃饭。]

表面上看,例(9)-(11)中的定语小句不存在句法空位。但由于小句中的一价名词在语义上可以激活一个名词论元,因此小句中实际是存在一个空位的。中心语可以视为是一价名词论元的关系化,也可以视为Keenan & Comrie(1977)所说的属格关系化。这些中心语在进行定指后,都可以还原为小句的话题。例如:

(12)a. 这个三角形面积等于45平方厘米。(属性)

b. 这个三角形三条边相等。(整体-部分)

c. 这些小孩亲戚都在外面打工。(亲属关系)

而除了袁毓林(1994)提到的典型一价名词外,沈家煊(1999)还指出,一价名词的概念并不足以覆盖所有具有类似句法表现的例子。例如:

(13)a. 两个人合住一间的客房

b. 九十块钱一桌的酒席

c. 百年难遇一次的地震[3]

沈家煊(1999)提出,通过认知框架的激活机制,伪无空位定语小句的中心语往往能够与小句中的名词论元共同激活一系列“子框架”。如例(13)中,通过“数量分配”子框架和“事物-数量”子框架可以激活“一间”与“客房”、“一桌”与“酒席”以及“一次”与“地震”之间的关系。我们认为,数量成分与名词之间存在着类似于“部分-整体”的总分关系。其中的“数量短语”可以视为一种“类一价名词”。与这一现象相似的是,一些由非典型的一价名词构成的伪无空位定语小句也同样合法。例如:

(14)a. 这是梅西近五年来状态最差的比赛。

b. 即使这套新房装修异常华美,老太太还是钟爱自己那间花草繁茂、绿竹猗猗

的旧屋。

c. 这可以说是我们后勤保障做得最好的一届运动会。

d. 所以小时候就是想做一个好演员,做灯光开得最亮的演员,做一个唱大轴的

领衔主演,有前途的演员。[4]

对于例(14a-d)来说,小句的名词论元和中心语之间都不是典型的一价名词与关涉对象的关系。例如“状态”本来是一价名词,但其关涉对象应该是状态的主体,在本句中是作为小句话题的“梅西”,而不是定语小句的中心语“比赛”。而例(14b)中的“花草、绿竹”与“旧屋”、例(14c)的“后勤保障”与“运动会”、例(14d)中的“灯光”与“演员”之间也没有必然的“属性-主体”或“部分-整体”的联系。但是,这四对名词都可以通过特定的情景进行激活。定语小句的主语和中心语之间还可以构成“NP1+的+NP2”结构。例如:

(15)a. 比赛的状态[很差]

b. 旧屋(周围)的花草和绿竹[十分茂盛]

c. 运动会的后勤保障[做得很好]

d. 演员的灯光[开得很亮]

例(15a-d)中NP1和NP2的表现,实质上与一价名词激活其配价成分相同:两个名词可以共享一个认知框架并共同构建一个认知情景。这两个名词可以通过语义进行互动,形成相当于一价名词和其论元的紧密联系。虽然典型的伪无空位小句以一价名词及其论元所触发的小句为代表,但是其他共享同一认知框架的名词对,如“状态-比赛”、“植物(花草、绿竹)-旧屋(周围)”、“后勤保障-运动会”、“灯光-演员”同样可以实现为“伪无空位定语小句+中心语名词”结构。我们可以将这些名词称为“类一价名词”。

2. 4 无空位定语小句(gapless attributive clause)

无空位定语小句的特点是:小句本身是自足的,动词的必有论元都已在小句内部实现;中心语名词一般不能通过添加介词的手段补回小句中,也不能通过话题化的手段还原进小句。根据小句论元或中心语名词的类型不同,这类小句又可以分为“内容义定语小句”和“事件义定语小句”两种。

2. 4. 1 内容义定语小句

古川裕(1989)指出,表自指的“的”字结构中,充当定语的VP整体指向中心语所包含的具体内容。这种特殊的结构有赖于中心语名词的特定语义特征,即“CONTENT(内容·包含)”。魏雪、袁毓林(2013)将这类名词称之为“内容义名词”。由内容义名词做中心语构成的无空位小句,就是文献中常提及的“同位语小句”(appositive clause)或“事实小句”(fact-clause)。其特点是中心语名词不能通过任何句法手段还原进入小句。例如:

(16)a. 那位女明星即将加盟这一剧组的消息

b. 该公司虚构巨额利润的事实

c. 运动员佩戴面罩参赛的主意

d. 柳毅传书搭救龙女的故事

以上这类定语小句要求其中心语必须是内容义名词,中心语可以直接通过判断词“是”连接定语小句而变换为判断句:“主语(中心语名词)+是+宾语(定语小句)”格式。例如:

(17)a.(最新)消息是那位女明星即将加盟这一剧组。

b. 事实是该公司虚构巨额利润。

c. (我的)主意是运动员佩戴面罩参赛。

d. (这个)故事是柳毅传书搭救龙女。

2. 4. 2 事件义定语小句

在事件义定语小句中,小句本身指向一个完整的事件。中心语不能直接还原到事件小句中,但中心语和小句表达的事件具有一定的语义关系。这种语义关系可以是高层次的“原因、结果、目的、条件”等语义关系。例如:

(18)a. 狗熊在这一带活动的痕迹

b. 小李不跟我合作的代价

c. 妈妈炒菜的声音

d. 小刘救人的回报

e. 小刘生气的原因

袁毓林(1995)、Kim(1999)都曾采取在小句中添加隐含谓词或轻动词的手段,来揭示中心语和小句之间的语义关系。例如:

(18’)a. 狗熊在这一带活动[造成]的痕迹

b. 小李不跟我合作[付出]的代价

c. 妈妈炒菜[发出]的声音

d. 小刘救人[得到]的回报

e. [导致]小刘生气的原因

但是,这种补出隐含谓词的做法只是用来说明中心语和定语小句语义关系的技术手段。就表层句法结构而言,这类定语小句是没有空位的。

三 五类定中结构在句法表现上的差别

上文我们区分了五类定中结构,其中“论元空位定语小句”、“附加语空位定语小句”和“伪无空位定语小句”都能在定语小句中找到空位,并通过一定的句法手段将中心语名词还原进小句中。其区别仅在于前两类小句的空位是由核心谓语动词提供的,而后一类中的空位是由名词提供的。“无空位定语小句”内部可分为“内容义定语小句”和“事件义定语小句”。但是,这五类定语小句的区分仅仅是从小句的内部句法结构上界定的,划分的主要依据是定语小句成分(尤其是小句中的谓词)和中心语名词的论元关系。要判断这五类定中结构是不是具有同样的句法功能,还需要从变换和组合的角度进行测试。

Matsumoto(1988、1990、1998)对日语中定语小句的研究,曾引起学者对东亚语言定语小句是否需要区分不同类型的讨论。Matsumoto认为日语中的大量无空位的定语小句无法通过句法手段与名词中心语取得联系,中心语和定语小句只能是依靠语义和语用整合在一起,并认为这种解释同样适用于有空位的定语小句。他进而认为日语中所有定语小句都是修饰性(modification)和附加性的(adjunct)。所谓的“有空位定语小句”和“无空位定语小句”没有任何句法功能上的区别。之后,针对韩语、高棉语中定语小句的研究也得出了类似的结论。(Cha 1998、2005;Cormie & Horie 2005)Comrie(1996)、Lapolla(2013)认为东亚诸语言中的定语小句完全不同于印欧语,这些小句只是修饰性的成分,而不涉及空位和移动。但Huang et al(2000)、Zhang(2008)、黄正德(2015)对上述观点提出了质疑,认为汉语定语小句内部存在不同类型,并可以通过一系列句法诊断特征来进行区分。

我们认为:小句内有无空位并不是划分定语小句的单一标准,表层结构不同的小句是否具有相同的句法功能应该是定语小句分类更有力的凭据。如果这五类定语小句的句法功能和变换方式一致,那么汉语中的定语小句则和日语、韩语中的相同:其内部结构存在空位与否并不影响整个小句的外部功能。如果这五类定中结构在句法功能和变换方式中表现出明显的差别,那么我们就必须承认汉语的定语小句内部确实存在类型差别。因此,本节将通过几种句法手段来对以上五类定中结构的同异进行测试。

3. 1 话题化测试

话题化测试是指把一个“定语小句+的+中心语名词”结构还原为一个话题结构:“话题(中心语名词)+说明(定语小句)”。话题化是一种重要的句法测试手段,可以判断某一成分和谓语的关系。论元空位小句允许其中心语通过话题化还原进入小句。本节主要测试附加语空位定语小句、伪无空位定语小句和无空位定语小句中心语的话题化情况。

3. 1. 1 附加语空位定语小句

一般的附加空位小句都可以通过话题化的测试。例如:

(19)a. 我切菜的刀 → 这把刀我切菜。

b. 我做家具的木料 → 这些木料我家做家具。[5]

3. 1. 2 伪无空位定语小句

一价名词作小句论元的无空位小句中,允许将中心语名词话题化。例如:

(20)a. 叶子很大的树 → 这棵树叶子很大。

b. 面积等于45平方厘米的三角形 → 这个三角形面积等于45平方厘米。

c. 妈妈学历高的小朋友 → 这位小朋友妈妈学历高。

d. 父母在外地打工的小孩儿 → 这个小孩儿父母在外地打工。

通过共享认知框架的类一价名词激活的无空位小句中,中心语名词同样允许话题化。例如:

(21)a. 状态最差的比赛 → 这次比赛状态最差。

b. (周围)花草繁茂、绿竹猗猗的旧屋 → 那间旧屋(周围)花草繁茂、绿竹

猗猗。

c. 后勤保障做得最好的运动会 → 这届运动会(我们)后勤保障做得最好。

d. 灯光开得最亮的演员 → 那位演员灯光开得最亮。

3. 1. 3 无空位定语小句

内容义定语小句不能通过话题化测试。例如:

(22)a. 那位女演员即将加盟这一剧组的消息 → *这个消息那位女演员即将加盟这一

剧组。

b. 柳毅传书搭救龙女的故事 → *这个故事柳毅传书搭救龙女。

事件类定语小句也不能通过话题化测试。例如:

(23)a. 狗熊在这一带活动的痕迹 → *这个痕迹狗熊在这一带活动。

b. 妈妈正在炒菜的声音 → *这个声音妈妈正在炒菜。

3. 2 同类叠加

叠加(stacking)的句法手段可以对定语小句的修饰功能进行测试。(Cha 1998、2005;Zhang 2008;黄正德 2015)在本文中,同类叠加是指两个或两个以上的同一类定语小句修饰同一个中心语,是一种递归性的附加手段。通过语料调查可以发现,在不违背语义的情况下,五种类型的定语小句均能通过自身的叠加来修饰中心语。例如:

论元空位小句

(24)爸爸爱吃(的)、我不爱吃的菜

附加语空位小句

(25)a. 他拉马车(的)、我晾衣服的绳子

b. 我不想起床(的)、却不得不早起的时候

伪无空位小句

(26)a. 味道鲜美、色泽可人的菜肴

b. 父母在外工作、其他亲戚也都不在本地的孩子

c. 灯光开得最亮、珠宝戴得最多的演员

无空位小句

内容义定语小句

(27)a. 宝玉喜欢黛玉、王夫人喜欢宝钗的事实

b. 运动员佩戴面罩参赛、教练员佩戴面罩进行指导的主意

事件类定语小句

(28)a. 我不想去北京、他想去北京的原因

b. 刘同学作弊、李同学帮他作弊的下场

c. 妈妈炒菜、爸爸看电视的声音

虽然同样是使用叠加的句法手段对中心语进行多重限定,例(24)和例(28)在语义上却并不相同。例(24)中,“爸爸爱吃、我不爱吃的菜”指向的是同一道菜,可是例(28c)则指向两个事件所发出的不同的声音:“妈妈炒菜”和“爸爸看电视”。这一点可以通过加入并列连词“和”来进行验证。例如:

(24’)a. 爸爸爱吃(的)、我不爱吃的(这道)菜

b. 爸爸爱吃(的)和我不爱吃的菜

c. *爸爸爱吃(的)和我不爱吃的这道菜

在例(24’)中,没有加入并列连词“和”的(24’a)表示“爸爸爱吃”和“我不爱吃”共同修饰“这道菜”。两个定语小句可以同时对一个中心语名词进行限定。当在两个定语小句间加入并列连词“和”时,比如(24’b),虽然句子依然成立,但是如例(24’c)所示,“爸爸爱吃”和“我不爱吃”却不能同时修饰同一个实体“这道菜”。(24’b)只能理解为“爸爸爱吃的菜和我不爱吃的菜”。这是由于汉语中的并列连词“和”只能连接体词性成分,而定语小句一旦使用“和”进行连接,前项小句“爸爸爱吃的”就会被理解为“的”字结构转指中心语名词,形成(24’a)和(24’c)的差别。但是,加入并列连词后,无空位定语小句例(28c)却有不同的表现:

(28c’)a. 妈妈炒菜、爸爸看电视的声音(都很烦)。

b. 妈妈炒菜和爸爸看电视的声音(都很烦)。

在例(28c’)中,无论是否加入并列连词“和”,a、b两例都指向了两个“声音”。由此可以看出,例(24)中的两个论元空位定语小句可以叠加修饰同一个中心语“(那道)菜”,可是例(28c)的两个无空位定语小句实际上却修饰了两个中心语。据此可以推论出:如例(24)的论元空位小句是允许多个定语叠加修饰中心语的;而如例(28c)的无空位定语小句则不允许多个同类定语的叠加使用。当多个定语叠加出现时,实际表示的是多个中心语名词并列出现。[6]根据这一点,可将定语小句分为两类:

A类:论元空位小句、附加语空位小句、伪无空位小句

(29)a. 爸爸爱吃(的)、我不爱吃的菜。≠爸爸爱吃(的)和我不爱吃的菜。

b. 他拉马车(的)、我晾衣服的绳子。≠他拉马车(的)和我晾衣服的绳子。

c. 我不想起床(的)、却不得不起早起的时候≠我不想起床(的)和不得不早起的时候

d. 味道鲜美、色泽可人的菜肴≠ 味道鲜美和色泽可人的菜肴

B类:两类无空位小句

(30)a. 宝玉喜欢黛玉、王夫人喜欢宝钗的事实=宝玉喜欢黛玉和王夫人喜欢宝钗的事实。

b. 我不想去北京、他想去北京的原因=我不想去北京和他想去北京的原因

c. 妈妈炒菜、爸爸看电视的声音=妈妈炒菜和爸爸看电视的声音

3. 3 异类叠加与定语顺序

本文将不同类型的定语小句同时修饰一个名词中心语的句法现象,称为“异类定语小句的叠加”。[7]异类叠加的实现具有不同的层次顺序。论元空位小句和附加语空位小句之间进行叠加时,二者的顺序允许互换,比较灵活。例如:

(31)a. 妹妹拿着玩儿的[论元空位小句]、妈妈晾衣服的[附加语空位小句]那条绳子

b. 妈妈晾衣服的[附加语空位小句]、妹妹拿着玩儿的[论元空位小句]那条绳子

伪无空位定语小句在与论元空位小句套合修饰中心语时,其位置也比较自由,可出现在外围,也可紧邻中心语出现。例如:

(32)a. 没有人照管的[论元空位小句]、亲戚都在外地的[伪无空位小句]小孩儿

b. 亲戚都在外地的[伪无空位小句]、没有人照管的[论元空位小句]小孩儿

但无空位小句和论元空位小句进行叠加时,无空位小句必须紧贴名词出现,空位小句只能出现在离中心语较远的位置。例如:

(33)a. 吵得人心烦意乱的[论元空位小句]、妈妈炒菜的[无空位小句]声音

→ *妈妈炒菜的[无空位小句]、吵得人心烦意乱的[论元空位小句]声音

b. 他已经完全忘了的[论元空位小句]、要去王府井[无空位小句]的事情

→ *他要去王府井的[无空位小句]、已经完全忘了的[论元空位小句]事情

c. 花花错过的[论元空位小句]、加入学生会的[无空位小句]机会。

→ *加入学生会的[无空位小句]、花花错过的[论元空位小句]机会。

d. 同学们早就料到的[论元空位小句]、他作弊的[无空位小句]下场。

→ *他作弊的[无空位小句]、同学们早就料到的[论元空位小句]下场。

从话题化的还原上,也可以体现出上述差别。“无空位小句+名词”可以作为话题,而原来的论元空位小句可以实现为说明部分。但反之则不成立。例如:

(33’)a. 妈妈炒菜的声音吵得人心烦意乱。→ *吵得人心烦意乱的声音妈妈炒菜。

b. 要去王府井的事情他已经完全忘了。→*已经完全忘了的事情他要去王府井。

c. 加入学生会的机会花花错过了。→ *花花错过的机会加入学生会。

d. 他作弊的下场同学们早就料到了。→ *同学们早就料到的下场他作弊。

“事件义”和“内容义”两类无空位定语小句很难共现。比如“声音”与“机会”相似,只能触发事件义的定语小句,中心语是整个事件的附属成分;而“事情、故事”则只能触发内容义的定语小句,小句内容与中心语名词内容是共指的。所以我们无从比较无空位小句内部的异类叠加顺序。

3. 4 定语小句的指称功能

朱德熙(1983)指出,根据“VP+的”是否具有指称作用,可以将“的”字结构区分为“转指”和“自指”两类。其中转指的“的”字结构可以独立使用指称名词中心语,自指“的”字结构则不行。通过测试定语小句在句中是否能够独立充当名词性成分,也可以对前文的几种定语小句进行分类。

首先,无空位定语小句可以实现转指,并独立使用。例如:

(34)a. 我吃的(苹果)是红富士。

b. 他不喜欢的(音乐)是那种重金属的。

c. 不知道这件事的(人)多了,何止我一个。

一般的附加语空位小句也同样允许独立使用。例如:

(35)a. 这是老刘堆化肥的(屋子),你不要占了。

b. 这是妈妈切菜的(刀),不能砍树用。

c. 他把我家做家具的(木料)都偷走了。

例(35)中,表示“处所、工具、材料”的中心语都可以实现转指并独立使用,但中心语表“时间”的定中结构,则不允许这样的变换。[8]例如:

(36)a. *那是我们踢足球的(时候)。

b. *她俩去吃火锅的(那个晚上),我在家里睡觉。

在伪无空位定语小句的类型中,由一价名词作小句论元的定语小句同样可以形成转指。例如:

(37)a. 请在下面这些图形中选出面积等于45平方厘米的(图形)。

b. 爸爸妈妈工作忙的(小朋友)中午可以参加小饭桌。

c. 靠背坏了的(椅子)就全部扔掉吧。

但无空位定语小句,则都不能实现转指。例如:

(38)*柳毅传书搭救龙女的(故事)最早见于《太平广记》。

(39)*妈妈炒菜的(声音)很吵。

(40)*考察队终于发现了狗熊在这一带活动的(痕迹)。

据此可以发现,时间论元做中心语的附加语空位定语小句和无空位定语小句都不能独立使用,不能实现“指称化”。这些定语小句的表现都相当于朱德熙(1983)所提到的“自指”的“VP+的”结构的句法表现。

3. 5汉语两类定语小句的区分

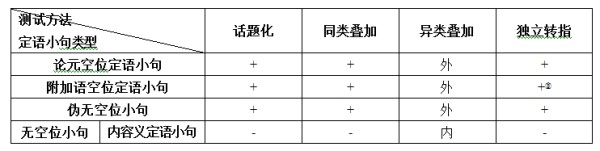

通过上面的测试,可以将定语小句类型及其在有关测试项目上的结果列表如下:

表1 五类定语小句的句法功能对比表

通过四项诊断特征,可以看到定语小句的内部结构与其句法功能在一定程度上是相互对应的:有空位定语小句和无空位定语小句的句法功能明显分为两类:论元空位小句、附加语空位小句和伪无空位小句在句法功能和变换上都具有同样的特征;而无空位小句自成一类。这些句法表现都明确提示汉语中的定语小句内部并不是同质的。

而且这两类不同的定语小句和名词之间的关系也并不相同。通过两类小句叠加修饰名词时的表现,可以看到:有空位定语小句总是出现在离名词较远的位置,无空位定语小句则通常紧贴名词出现;而在同类小句叠加修饰名词时,有空位定语小句允许多层叠加;而对于无空位定语小句来说,一个名词只能和一个小句取得语义和句法上的联系。并且,我们还可以看到,话题化-话题还原和关系化之间存在密切关系:一个成分如果可以通过话题化成为话题,那么这个成分也能够关系化为定语小句的中心语。

综上,可以认为本文涉及的有空位和无空位两类定语小句的区别比较严格地对应于类型学中划分出的“关系小句”和“名词补足语小句”,也对应于朱德熙(1983)所区分的“自指”和“转指”两类“的”字结构。

四 余论

本文根据定语小句内部成分和中心语名词之间是否具有语义、句法关系而将定语小句区分为有空位和无空位两种小句类型。并通过一系列的句法测试手段,验证汉语中的确存在两类在句法表现和句法功能上有明显差异的定语小句。结合前人的研究,可以确定这两类小句分别对应于类型学中的“关系小句”和“名词补足语小句”。

通过句法验证可以看到,名词补足语小句不同于一般的修饰性成分,它不允许自身叠加,且通常紧邻名词出现。这些句法特征都引导我们思索名词补足语小句的句法地位。通过第2部分的分析,可以看到,这类小句具有特定的触发条件:它对中心语名词的语义特征有明显的选择限制。古川裕(1989)提出,内容义名词可以触发自指的“的”字结构,也即本文讨论的内容义无空位小句。内容义名词的语义结构可以表示为一个降级述谓结构(袁毓林,1995),例如:

N<X>:N<a P b>

故事:信息<它 描写 某人/某事>

而可以触发“事件义无空位小句”的名词则通常是“事件属性”类名词,比如:“过程、结果、原因”等;或“事件伴随特征”类名词,比如“声音、味道”等。这些名词的共同特点是它们都与某一事件密切相关,可以将一个事件包含进自身的降级述谓结构中。例如:

N<X>:N<a P b>

原因:事件或实体<它 导致 某事>

但构成“事件义无空位定语小句”的名词与事件之间的具体关系,则随名词语义的不同而不同。比如:“原因”与事件的关系是“导致”;“声音”与事件的关系是“发出”等等。

这样来看,两类名词补足语小句都是名词降级述谓结构中谓词的一个论元角色。我们可以认为:带有事件论元的一价名词是名词补足语小句的触发条件,名词补足语小句的实际句法地位就是一价名词所关涉的事件论元的句法实现。但是,什么样的名词是通过怎样的机制触发了一个名词补足语小句,并将包含在名词语义结构内部的“事件”释放或提升到句法表面来充当定语,则仍需要进行更深入的探索。

此外,本文中尚有一些问题仍待研究。黄国营(1982)曾提到一类“获得义”的“的”字结构。例如:

(41)a. 卖菜的钱

b. 毒蛇咬的伤

这类小句表面上也属于无空位小句。中心语“钱、伤”不能通过话题化等手段还原回小句。但在定语小句的形成方式上,这类小句却略有别于内容义和事件义无空位小句:该类小句的中心语并不是具有特定降级述谓结构的名词:“钱”和“伤”的语义结构都不包含事件论元。但这类小句对其中心语名词的语义类型也有一定限制:能够充当中心语的名词通常是能够表示“结果”的名词。比如“工厂冷却机床的废水”、“放外债的利息”等。这类表现特殊的“获得义”定语小句也是我们需要进一步研究的问题。

注释

[1]“无空位小句” 一般被称为“无空位关系小句(gapless relatives)”。

[2]朱德熙(1983)指出“NP的”类也属于“转指”结构,例如“我的(桌子)”。本文暂不涉及“NP的”结构,仅讨论“VP的”结构。

[3]转引自沈家煊(1999)例(13)。

[4] 感谢《语言教学与研究》的匿名审稿人提供这个例句。

[5]定语小句的中心语话题化时,需要加指示代词进行定指,表明话题所指事物的有定性。

[6]“妈妈炒菜的声音”属于朱德熙(1983)所提出的“自指”义的“的”字结构。“*妈妈炒菜的”一般不能单用来转指“声音”。本文同意这一判断(详见3.4节)。袁毓林(1995)发现,“自指”结构虽然不能像“转指”那样在句子中自由地指代中心语名词,但在一定的语境中,尤其是中心语名词已非常明确地出现在上下文里时,“自指”类“的”字结构的中心语也可以省略。我们认为“妈妈炒菜的(声音)、爸爸看电视的声音”就属于袁毓林(1995)所提到的这种情况。

[7]这一测试方法受到黄正德(2015)启发。

[8]关系化时间论元的定语小句不允许独立转指,但“处所、工具、材料”格的定语小句都允许这种结构,据此我们认为,一般附加空位小句是允许转指并独立使用的。时间论元的表现可能与时间词的特殊语义内容有关。具体原因还有待于今后做进一步的研究。

参考文献

陈宗利 2007 汉语关系结构生成句法研究,《现代外语》,第4期。

陈宗利、温宾利 2013 移位还是不移位——汉语关系结构生成方式探讨,《现代外语》第2期。

古川裕 1989 “的s”字结构及其所能修饰的名词,《语言教学与研究》第1期。

黄国营 1982 “的”字的句法、语义功能,《语言研究》第1期。

黄正德 2015 中心语后置名词组结构:是构式还是组合?,第五届海外中国语言学者论坛(江苏师范大学,2015年6月3-5日)论文。

吕叔湘 1982 《中国文法要略》,北京:商务印书馆。

沈家煊 1999 转指和转喻,《当代语言学》,第1期。

魏 雪、袁毓林 2013 基于语义类和物性角色建构名名组合的释义模板,《世界汉语教学》第2期。

袁毓林 1994 一价名词的认知研究,《中国语文》第4期。

袁毓林 1995 谓词隐含及其句法后果——“的”字结构的称代规则,《中国语文》第4期。

袁毓林 2003 从焦点理论看句尾“的”的句法语义功能,《中国语文》第1期。

朱德熙 1982 《语法讲义》,北京:商务印书馆。

朱德熙 1983 自指和转指——汉语名词化标记“的、者、所、之”的语法功能和语义功能,《方言》第1期。

朱德熙 1993/1999 从方言和历史看状态形容词的名词化兼论汉语同位性偏正结构,《方言》第2期。收入《朱德熙文集》(三)P223-261,北京:商务印书馆。

Cha, Jong-Yul 2005 Constraints on Clausal Complex Noun Phrases in Korean with Focus on the Gapless Relative Clause Construction. Phd Dissertation in University of Illinois, Urbana

Cha, Jong-Yul 1998 Relative Clause or Noun Complement Clause: the Diagnoses. In Proceedings of the 1 l'h International Conference on Korean Linguistics.

Cheng, Lisa L-S & Sybesma Rint 2005 A Chinese relative. In H. Broekhuis et al. Organizing Grammar: Studies in Honor of Henk van Riemsdijk, The Hague: Mouton de Gruyter 69-76.

Comrie, Bernard & Kaoru Horie 1995 Complement clauses versus relative clauses: some Khmer evidence. Discourse grammar and typology, 65-76.

Comrie, Bernard 1996 The Unity of Noun-Modifying Clauses in Asian Languages. Pan-Asiatic Linguistics: Proceedings of the Fourth International Symposium on Languages and Linguistics: 1077-1088.

Dixon, Robert M.W., 2010 Basic Linguistic Theory Vol.II:Grammatical Topics, U.S.A:Oxford University Press.

Huang, James C-T.,Audrey Y-H Li, and Yafei Li 2000 Relativization: Order and Structure. Presented at the 9th International Conference of Chinese Linguisitcs (Annual Conference of International Association of Chinese Linguistics, IACL-9), National University of Singapore, June 26-28.

Keenan, Edward L.& Bernard Comrie 1977 Noun Phrase accessibility and universal grammar. Linguistic Inquiry. : 63-99

Keenan, Edward L.& Bernard Comrie 1979 Data on the noun phrase accessibility hierarchy. Language 55:333-351.

Kim, Alan Hyun-Oak 1999 Oblique Cases and VP truncation in the so-called gapless relative clauses. In Conference on Korean Linguistics, LSA Summer Institute, University of Illinois at Urbana-Champaign.

LaPolla, Randy J 2013 Arguments for a Construction-based Approach to the Analysis of Sino-Tibetan Languages, in East Flows the Great River: Festschrift in Honor of Prof. William S-Y. Wang’s 80th Birthday. Hong Kong: City University of Hong Kong Press.

Matsumoto, Yoshiko 1988 Semantics and Pragmatics of Noun-Modifying Constructions in Japanese. Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 166-175.

Matsumoto, Yoshiko 1990 The Role of Pragmatics in Japanese Relative Clause Constructions. Lingua, Vol.82: 111-129

Matsumoto, Yoshiko 1997 Noun-Modifying Constructions in Japanese: A Frame-Semantics Approach. Amsterdam: John Benjamins.

Ning, Chunyan 1993 The Overt Syntax of Relativization and Topicalization in Chinese, University of California, Irvine: PhD Dissertation.

Sag. Ivan A 1997 English relative clause construction, Journal of Linguistics, Vol. 33., No.2: 431-483

Zhang, Niina 2008 Gapless Relative Clauses as Clausal Licensors of Relational Nouns, Language and Linguistics 9: 1005-1028

作者:寇鑫、袁毓林

编辑:梦轩返回搜狐,查看更多