茅奖作家杨志军:我更致力于发掘人性中的善良和爱

“时代性有时候并不是一种口号,它是一种意识。它从最底层的老百姓、最普通的牧民群众的生活和思想中萌芽、发展,然后变成一种潮流,牧民最早的担忧后来变成了全世界的担忧。如何保护生态,如何使我们的家园地球更加美好,这成了文学对时代最紧密的关切。”谈及其写作中持续保有的珍贵的生态意识,茅奖作家杨志军这样告诉南都记者。

茅奖作家杨志军。

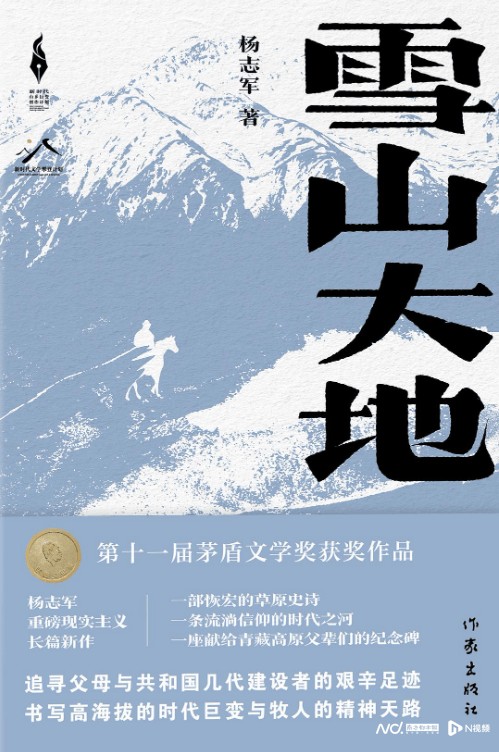

杨志军1955年出生于青海西宁,在青海藏区生活了四十余年。他是雪山和草原哺育的作家,早年在《青海日报》当记者时,杨志军曾常驻青藏高原牧区,与凌厉野性的荒原、淳朴的牧民朝夕相处,他的许多文学创作皆以青海藏区为背景,书写时代进程中的藏区生活和神秘厚重的藏地历史文化。2005年,杨志军的长篇小说《藏獒》横空出世,引发全社会关于狼文化和獒文化的热烈讨论,《藏獒》三部曲也成为当代文学史上的现象级作品。2023年,杨志军聚焦高海拔地区时代巨变与草原牧人精神心路的长篇小说《雪山大地》斩获第十一届茅盾文学奖,授奖词赞道,该小说“追求大地般的重量和雪山般的质感”,“在对山川、生灵、草木一往情深的凝望和咏叹中,人的耕耘建设、生死歌哭被理想之光照亮”。

虽已迁居青岛二十载,杨志军仍时时返回藏区,与他的青海家乡保持着密切的关联。“四月份我还去海拔4600米阿尼玛卿雪山采风,还能骑马上山,还能和牧民去挖虫草。”杨志军告诉南都记者。晶莹的雪山、辽阔的草原锻造了他的心性,让他能够卓然独立于潮流之外,又深深扎根于泥土之中,也使得他的写作始终具有一种朴素而崇高的向度。

2024年2月,杨志军的最新长篇小说《大象》出版,这一次,他将目光投向澜沧江末端的西双版纳雨林,通过“缅桂花家族”象群的北上之旅,再次展现了独特的生态视野和对人与自然关系的思考。杨志军也坦言,真正推动他写作的永远是人性的魅力,“所以我痴迷地关注、发掘生活中的美好、诗意、感动,我觉得这可能是我终其一生都会去做的事。”

5月23日,第二十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会正式拉开帷幕。文博会期间,2024文化强国建设高峰论坛也在深举办。

5月24日,著名作家邱华栋、阿来、迟子建、杨志军、齐橙、乔叶等将出席2024文化强国建设高峰论坛之“繁荣文艺创作”分论坛,围绕“文学如何观照时代”这一主题展开讨论。

南都专访茅奖作家杨志军

作家离不开时代的引领

南都:今年文博会强国论坛的主题是“文学如何观照时代”,请结合您多年的写作经历,谈谈您对文学与时代的关系的理解。

杨志军:作家的创作离不开时代的引领。所有的好文学都应该是时代的文学。文学作品有时候很含蓄、很收敛地去反映时代,有时候直接地反映时代,但都和时代密切相关。可以说,没有时代就没有当下的文学。所以,作家的创作其实就是时代引领下的创作,也是时代观照下的一种创作。有时候我们会刻意提醒自己要观照、要反映时代,其实不用提醒,时代已经默默地存在于作品当中。

南都:作家的写作如何能够紧扣时代脉搏、具有时代特色、回应时代问题,在这方面您有哪些经验可以分享?

杨志军:作品一定是反映生活、塑造人物的。我们所说的时代,其实是由生活的方方面面组成的。生活像一条河流,它的流动组成了时代所具有的风貌、思想、情感,作家关注当下、反映生活,你积累了对生活的认知,其实也就是积累了时代的认知。你积累了对生活、对人物的感情,这种情怀其实也是时代所拥有的情怀。作为一个作家,关注生活、关注当下,反映生活、反映当下,其实就是反映了时代的一部分。

一方面是作家对生活的认知,另一方面是作家情感的积累,再加上自己对时代的补充和对时代的创造,这样,作品和时代就有了千丝万缕的联系。

记者生涯让他关注基层民生

南都:您出生在青海,当过兵,务过农,上过大学,还做过记者,做记者时常驻青藏高原牧区六年。这些经历,对您观察时代、了解人性产生了哪些影响?

杨志军:影响是非常直接的。我当记者在牧区远远不止六年,我在青藏高原生活了四十年。后来搬到了青岛,我每年也都在回去,因为我的母亲、家人大部分仍在青海。虽然我现在工作生活在青岛,其实和青藏高原没有一天是脱离的。

我做记者在《青海日报》工作了十多年,一直在草原牧区奔跑。记者不可能脱离时代,记者关注的东西都是当下发生的事情,他是一个时代性很强的写作者。

这样一个职业对我的小说创作肯定大有好处。可以说我前期的所有创作都和记者生涯有直接的关系。我在基层采访,除了工作,也还在草原生活,自己也变成了草原的一部分。我们那时候骑着马一个帐篷一个帐篷去采访,有大量的时间和牧民们生活在一起。采访任务完成了,人还在草原上,有时候一待就是几个月甚至一年。这种经历对一个作家非常重要。因为职业的关系,你关注到基层的很多敏感的当下性的问题,但同时你又坚实地和老百姓、和牧民群众生活在一起,住他们的帐篷,跟他们一起劳动、娱乐、放牧、骑马。对我来讲,这些东西都融入进了我的血液。

杨志军随藏民一起挖虫草。

南都:您在那时候积累了很多写作上的素材,包括在茅奖作品《雪山大地》里也使用了这些素材,是吗?

杨志军:对。因为我父亲也是记者,我们实际上目睹了从解放初期到上世纪90年代青藏高原的变迁,两代人的积累都集中到了我的作品里。其实我作品里所有写过的,比如说生态问题、草原牧区发展问题,变天问题,都是我们经历过的。我记得非常清楚,推行生产承包责任制以后,牧民们很不愿意把自己的牛羊卖出去,因为他们觉得牛羊是自家财富,财富怎么能卖掉呢?可是草场的承载能力有限,牛羊越多,工作量越大,付出了很多精力去管理,生活却依然很贫困。因为你无法把牛羊变成商品。一旦发现哪个地方的牧民把羊卖出去,挣钱了,我们就大力宣传,那时候经常搞这种报道,就是为了鼓励牧民把牛羊卖出去,变成商品来改善自己的生活。

《雪山大地》中写到的怎么样一步步改变牧民的观念也是我们亲身经历过的,现代化的进程不仅仅是建几幢大楼的问题,而是要从心理上发生转变,从传统的生产、生活方式,走向现代的、先进的、文明的生产和生活方式。这个过程是艰难和漫长的。

再一个是生态的问题。过去我们可能对生态问题的认识比较模糊,但是在我当记者的时候,1985年我就很敏感地捕捉到了草场退化等环境问题。在当时的文学中还没有这方面的反映。当别人都在探讨“人生的道路”,文学上还在流行朦胧诗、伤痕文学,我的第一部长篇小说《环湖崩溃》已经在讨论生态问题了。事实上这就是记者工作带给我的好处,因为我关注到了老百姓在担忧什么,老百姓担忧的是草场一天一天少了,沙化一天天严重了……基层的科学家大部分是搞畜牧、兽医的,和他们沟通,他们也在担忧这些问题。那时候,我一下子觉得这是生活中最本质的东西,最应该关注的东西,后来这几十年的写作中,我也一直没有间断过对生态问题的重视。

南都:您的生态意识在文学领域是非常超前的。

杨志军:这就是时代性。时代性有时候并不是一种口号,它是一种意识。它从最底层的老百姓、最普通的牧民群众的生活和思想中萌芽、发展,然后变成一种潮流,牧民最早的担忧后来变成了全世界的担忧。如何保护生态,如何使我们的家园地球更加美好,这成了文学对时代最紧密的关切。这种关切就是深入生活得来的,是生活对作家的滋养,是普通的牧民群众、基层科学家给你的提醒。

南都:上世纪80年代初期整个中国文坛受到西方现代派思潮的影响,涌现了许多具有现代派风格的文学作品。你的《环湖崩溃》其实在写法上也是创新探索的,但内核却非常地本土和接地气。

杨志军:我也是一个阅读者,那时候阅读了很多现代主义的名作,所以《环湖崩溃》手法比较现代,但反映的问题扎扎实实的是我们自己的生活,是草原牧民的思想感情和他们对生活的认识。这和一般的现代主义和现代派有一定的区别。西方现代派更关注自己内心的分裂,人性的缺失,人生在绝望状态下如何获得希望,但我可能会用这种方法反映我们的现代化进程中的担忧和希望。

写《藏獒》是为批判“狼性文化”

南都:您的经典之作《藏獒》据说是针对2000年初流行的狼性文化而写的,出版之后在社会上引发了热烈的争论。这是当代文学史上极少的具有广泛社会影响力和话题性的小说。当初您写《藏獒》时,是否确实具有现实批判的意图?

杨志军:我一开始写作就已树立了写作的意图,就是要关注大写的人,人之为人是有标准的,最基本的标准肯定是一个道德标准。但新世纪初的很多文学创作是鄙视道德的,觉得道德是一个浅层次的东西,都不去写道德,事实上,我觉得我们应该用文学坚定地维护一种道德感,坚定地维护古典主义作家,例如托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、雨果、但丁们所建立的道德风尚和道德意识,这种东西是文学最基本的东西。

当时社会上流行的狼文化,把狼的弱肉强食引入人类社会。其实狼在自然界弱肉强食是一种自然现象,但是引入人类社会,尤其在一个利益纷争的年代里像狼那样思考和生活,肯定是不对的,因为我们毕竟是人,我们在人的范围内,有自己的道德观念、精神世界、理想目标。如果把精神世界、理想目标、道德观念全部丢弃,你们会发现人不再是人了。所以写《藏獒》有这个明确的意识。

当然我是写小说,我必须把生活写得很地道才行,我不能仅仅传达一种观念。所以《藏獒》首先它好看,其次,我在这种非常好看的故事里来传递我自己对精神世界的探索和看法。

南都:在写作之初有没有预料到这本书会在社会层面上引起那么大的轰动?

杨志军:这个其实我是没有预判的。写作者不会想得太多,给谁写,写出来以后怎么样,这些东西我通通没有想过。只是想很完整地表达我自己的想法、情感积累和我对生活的认知,把这些认知通过《藏獒》表现出来。我没有想到后来引发了那么多话题和解读,我觉得一切都是自然天成的。

南都:您觉得《藏獒》三部曲为什么能受到这么多人的喜爱?

杨志军:首先我所提倡的东西可能是我们的生活或社会缺少的东西。这时候你会发现,在别的作品里找不到,而《藏獒》提供了一种可能性,在这个强物欲、强竞争的环境中,我们突然感到一种道德的安慰,突然感到人的价值的所在。人必须是有价值的,没有价值的生活是没有意义的,人们通过《藏獒》发现了生活的价值。此外,在我们的国民性里,还是应该把传统的道德观念作为人的精神尺度坚守下去,这种坚守是非常必要的,因为稍微一放松,我们就可能会走下坡路。人要走下坡路很容易的,必须有一种力,使我们的精神不要下滑得太厉害。大家都有这样的希望,而《藏獒》提供了一种可能。

南都:我觉得任何时候不追随潮流也是一种精神上的坚守,它能让作家看得更清楚,进而创作出更好的作品。

杨志军:对。《藏獒》的畅销不是说要追随某个潮流,恰恰是要远离潮流,站在远处观察我们的生活,观察我们的缺失。在潮流中浪花飞溅,我们丢失了很多。我们现在需要的是慢下来,建树我们自己的理想,建树我们自己的道德观念,这是永远不能放弃的。所以这时候你冷静下来看,实际上你在潮流之外,看到的反而更多。对作家来说,其实并不是大家拥有什么你去写什么,或者大家追赶什么你去写什么,恰恰相反,是大家缺少什么,大家忽略了什么,大家丢弃了什么,你再去写什么。

南都:我觉得您的这种对写作的思考和长期居留青海藏区,远离城市生活是很有关系的。

杨志军:关系太大了。我生活的环境本身就是一个很安静,很遥远的地方,它和现代的物质主义有一定的距离。在生活的潮流当中你可能看不清自己,也看不清身边的东西,就像一幅油画一样,远看很美,但近看都是粗糙的笔触。所以,远距离地审视潮流、审视时尚对一个写作者是很有帮助的。

茅奖作家杨志军。

农民工长期被文学界所忽略

南都:2021年您出版了小说《最后的农民工》,以青岛的城市现代化进程为背景,讲述农民工这个特殊群体的悲欢。您为什么动念写农民工?

杨志军:1995年我来到青岛生活。青岛是零海拔,中国的海拔基准点就是从青岛算起的,不是从南海或者黄海算起的。我在这里已经生活了20多年了,既然在这个地方生活,肯定关注到这个地方的历史和现状,历史人文、经济发展。

农民工几乎我们天天都在接触,在青岛,无论走到哪里都可能遇到建筑工地。我想在深圳也是一样。我们对农民工的传统认识是卖苦力,然后过年回家,挣一点血汗钱。现在的农民工和这种传统农民工已经不一样了。除了传统的生活方式以外,他可能在城市里拥有自己的房子,他的孩子在城市里接受教育。他们参与了城市的社会化生活的方方面面,比如送水的,送快递的,守门的,城市的建设者、守卫者都可能是农民工。

我认为我们应该重新审视农民工这个群体,他们本身就是都市生活的一部分,都市生活的方方面面都是由他们在支撑、在维护。没有他们城市生活会陷入瘫痪。

我和农民接触过,我当兵的时候在农村当过生产队长,那时候对农民就有所了解。再加上后来对农民工的了解,我觉得他们真的是在生活中默默无闻,而我们对他们有那么多的忽略。农民工的行为表现、精神表现,在我们的文学里几乎没有反映。

平时我会很留意身边的东西,这种积累和思考是经年累月的,所以写作之前反而没有去刻意采访。我接触过建筑工人,而且我还坐过很可怕的吊车。因为我本身很恐高,我想体验一下,他们为了生活必须上到那么高的地方去开吊车,内心是什么感受。后来这本书里我也写到一个有恐高症的人,上到那么高的高度开吊车的时候他的感觉会是怎样的。真正坐到吊车驾驶室里其实就不那么可怕了,但是进入驾驶室那条路是很艰难,很危险的。我们看着他们好像能飞檐走壁似的,其实内心有深深的恐惧。他很害怕,但是他必须上去。

我去坐吊车并不是为了写作,但这种体验非常重要,它让我一下子领会了农民工是用在生命来建造这个城市。

没有大象就没有热带雨林

南都:今年您的新长篇《大象》由新星出版社出版。这是另一部以动物为主角、密切观照人与自然的关系的小说。能谈谈您写这部长篇小说的现实缘起吗?

杨志军:我很早以前就关注到西双版纳,因为西双版纳在澜沧江的末端,我生活在三江源,三江源其中一条江就是澜沧江,澜沧江的源头就在青海。我很年轻的时候就想象过西双版纳。但是直到四十多年以后,我才第一次从澜沧江的源头走向澜沧江的末端,走向热带雨林和大象。写作的一个特别重要的原因就是我意识到了,如果我们忽略对热带雨林的保护,我们会失去很多很多。

澜沧江在傣语里的名字是“南澜掌”,意思是百万大象繁衍的河流。在历史上,澜沧江流域里象群遍布,可是现在整个云南也只有三百头左右。这还是经过这些年的保护后的结果。经过了解我发现,多少年以来,实际上并不是我们在保护大象,大象一直在保护我们人类,保护我们生存的环境。因为没有大象就没有热带雨林。

大象每天来回走十几公里,边走边吃,走的时候是家族行动,它们把一些东西吃掉,把一些树撞倒,如此开通了一条象道,它相当于“林窗”,给雨林开了一扇窗户,阳光透过窗户照进来。没有阳光,雨林里的很多植物长不起来,种子落在树下,没有阳光也就死了。开通象道以后,阳光照进来了,所有弱小的灌木、草本植物都集中生长。热带雨林的特点就是物种多样化,有了丰富的各种各样的植物才会引来各种各样的动物,有了各种各样的动物才会有各种各样的昆虫。

大象作为热带雨林的旗舰动物,它的作用非常重大。没有大象的存在,热带雨林会停止生长。另外大象搬运种子,它每天吃200公斤以上的食物,植物的种子并不会在大象肠胃里消化,从这个地方吃到的种子在很远的地方被排出来。一棵树的儿子、孙子肯定不在树底下繁衍,而是在很远的地方生长出来。甚至有些种子很奇怪,直接落到泥土里不能发芽,必须经过大象肠胃的浸泡,泡软了才能发芽。大象还有大量的粪便,这些粪便一方面可以变成大地的养料,另一方面很多昆虫,比如蝴蝶、粪金龟特别喜欢大象的粪便里的营养,因此,它排的粪便又成为昆虫的家园。昆虫又把大地需要的氮元素、氧元素分解,让泥土变得肥沃。大象很沉重,它的脚踩下去,雨林里一脚一个坑,下雨就变成小水塘,很多蝌蚪在里面安家,连它的脚印都成了温床。如果没有大象的存在,热带雨林不会像现在这样繁茂。所以我们保护热带雨林和保护大象是一体的。作为写作者,我觉得应该写出大象对热带雨林的重要意义,写出它的现状和我们对它的未来的期许。

写这个肯定是有难度的,因为我不是云南人,也不了解大象,这种情况下必须全身心去投入、了解、研究、采风,还得发挥共情能力,一个作家和山脉、和水、和自然、和动物共情的能力。《大象》这部小说至少有四个视角:人看大象的视角,大象看人的视角,大象看大象的视角,人看人的视角。四个视角交叉互动,呈现出纵深立体的描述。从大象眼里看到的山脉、河流、人类,和人看到的对比,是这部小说的一个特点。

南都:此前您的作品大多聚焦在青海藏区和青岛,在《大象》中首次出现了南方城市和南国风景。有读者评价,“不敢相信作者不是云南人”。您在写《大象》之前曾经到云南采风过吗?记忆里有哪些印象深刻的事?

杨志军:肯定是这样,去到雨林走一走,包括认识植物、认识动物,做很多准备。尤其是人,当地的少数民族里傣族比较多,必须了解他们的风俗习惯、心理状态,了解他们的历史经历和现在的生活。当然我写下来的比了解到的要少许多。

印象深刻的事情,比如有一次我从酒店打车,车上我和傣族司机聊大象的故事,他说他们家有个亲戚知道大象的很多事情。聊完了就过去了。过了两天,突然有电话打到酒店前台,就是这个司机师傅,他专门打电话来告诉我那个亲戚的故事。不管这个故事精彩与否,一个傣族人就知道你是来采集故事的,也不知道你会不会写出来,但他很认真地去了解清楚,然后专门打电话告诉你。这个事情本身就很有意思。他也不知道我的电话,打到酒店前台找到我。

那个故事就是这样的,他的亲戚原来住在村寨的时候,家里种了两块田,一块田专门种给大象吃的。因为大象爱吃玉米和甘蔗,尤其是玉米。最初为了防止大象糟蹋自己的粮食,干脆种两块田,人吃一块,大象吃一块。每年大象都会来这块田里吃给它种的玉米,也不侵害农民的田地。后来这个亲戚搬走了,自己的田也不种了,但他每年还会花许多路费和时间,回来给大象种粮食。我觉得人和大象的感情和默契特别地好,说明了当地人和大象相濡以沫的关系。告诉我这个故事的是个出租车司机,可见大象在他们内心非常重要。这件事情对我自己也是一种激励,让我下决心一定要把这个故事写出来。

在西双版纳,傣族、佤族、哈尼族这些民族都喜欢大象,甚至有时候大象会变成他们的图腾。但是现代文明发展到现在,古老的图腾崇拜慢慢淡去,历史上出现的盗猎者,除了外来人,也有当地人。但总的来说,当地的民族和大象的感情是很深的。因为他们的祖祖辈辈和大象生活在一起,有时候大象吃他们的庄稼,人们也不会采取特别过激的手段,很温和地用敲锣打鼓的方法来驱赶,甚至为它们专门种植一些粮食。另外,西双版纳的少数民族是刀耕火种,在土里开辟一块农田,最多种三年,然后就遗弃,被开垦出来的土地还依然很肥沃,各种植物就开始在那里生长。大象最喜欢在这种田地采食,已经开垦出来,植物又非常鲜嫩。刀耕火种对大象的生存有极大的好处。所以,历史上当地的生产和生活方式,都和大象有一种默契的互动和互相关照。

但现在西双版纳种植了很多橡胶林,橡胶林破坏了雨林的多样性。这种橡胶林,在我们国家历史上有过贡献,因为对我们的工业有好处。但橡胶现在可以用其他产品来代替,比如石油里也能提炼制造轮胎的原料,就没有必要再去种那么多的橡胶林。橡胶林的吸水能力特别强,周围其他植物很难存活。每年还要撒很多农药,农药一撒,连鸟都不去了。现在要控制橡胶林的发展。这些我在书里也写到了。

杨志军在青海藏区。

南都:《藏獒》和《大象》里都有用动物视角叙述的段落,写作这种段落需要什么技巧?

杨志军:就是把自己想象成大象。假如写人遇到危险的反应,那是比较好想象的。但是动物遇到危险会作何反应?它会激烈的反抗还是逃跑?这些肢体语言揭示了它内心的什么情绪?这就需要强烈的共情能力,站在大象的视角,大象的立场去表达。如果是一头母象,它本能想到的是自己的孩子。如果它是头象,因为大象家族是母系社会,头象是一头母象,首先想到的是自己家族的安全。你必须很了解大象的生活,知道它们在担忧什么,在紧张什么,仔细地去琢磨它们。我比较喜欢动物,我接触动物比较多,比如在草原上骑马,我会对马说话,我觉得马能听懂我的话。写大象的时候我可能把这些积累的经验发挥了出来,以大象的眼睛看待世界,看待人类社会,看待周围的环境,看待热带雨林。

致力于发掘人性本身的善良和爱

南都:在第十一届茅盾文学奖颁奖典礼上,您在致答谢词时说,“我知道此生的文学义务,就是建树关于‘人’的理想,建树关于生死、荣辱、美丑、爱恨的人性坐标,为此我喜欢精确到位的现实主义,喜欢情绪饱满的理想主义,也喜欢直面人类精神危机的现代主义。”是否可以理解为,您关注人和人性更胜于其他?

杨志军:我们现在的写作可能更多地揭露人性恶的一面,但我更致力于发掘出人性本身的善良和爱。正如我刚才所说,缺少什么,文学才应该表达什么。很多东西不是它不存在,而是我们把它丢失了。那么我们是不是应该把它捡回来?我可能更多关注大写的人的标准是什么,这个大写的人是有尺度的,不是所有的人都符合这个标尺。我们必须建立这个标尺,更多在精神层面上弥补人的残缺,使我们的精神有更完美的追求。我们不仅要有人的理想,而且要做一个理想的人。为什么我特别喜欢文学大师们建立的人的标准,比如古典主义作家,他一生致力于人的精神标准和道德尺度。我希望自己和他们走得近一点。

比如我们大家都知道批判现实主义,很多时候我们认为批判现实主义就是批判,就是揭露社会的黑暗与弊病,其实批判现实主义最多的贡献是建树自己的理想。托尔斯泰抨击了当时的教会、沙皇以及贵族阶层的很多丑恶的东西,建树了托尔斯泰主义,建树了他的社会理想,他的人格理想;雨果通过《悲惨世界》和《巴黎圣母院》,建树了人性对美好的向往,在审美尺度上来体现人的价值。人必须要有审美,这种审美是道德审美,它必须是人的价值的体现。而且他通过冉阿让告诉人们,最完美的人格并不是没有缺点的人格,并不是没有罪错的人格,而是有了罪恶就忏悔的人格,所以冉阿让为什么变成那样一个美好的人,因为他有罪错,他忏悔,他改正。我小时候阅读的这些东西对我有无法泯灭的影响,所以希望和他们有这种共同的坚持。

南都:是的,我觉得一个作家必须要有非常明确的对写作意义的认识。

杨志军:你必须对你写每一个作品找到一个理由。为什么要写作,没有这个理由是很难写下去的。就我自己而言,我写作肯定不是为了出名,挣稿费,这些东西都不能成为激情澎湃地表现生活的理由。真正能够推动我写作的就是人性的魅力,它本来是有的,但是我们把它丢失了。所以我痴迷地关注、发掘生活中的美好、诗意、感动,我觉得这可能是我终其一生都会去做的事。

南都:请谈谈未来的写作计划。

杨志军:写作计划很多。正在写的还是有关青藏高原的作品。我想反映当代生活中,文明发展和人的精神状态发生碰撞以后,灵魂和人性如何从残缺走向完美,如何从失落走向神性的旅程。

采写:南都记者 黄茜

责任编辑:

网址:茅奖作家杨志军:我更致力于发掘人性中的善良和爱 https://mxgxt.com/news/view/5660

相关内容

茅奖作家杨志军:我更致力于发掘人性中的善良和爱《当代》颁奖:王蒙获年度致敬作家奖,毕飞宇等获长篇小说奖

《致你:一部宣言》:第一位黑人女性布克奖得主的人生自白

人若善良一看便知,真正善良的人,脸上都有3个记号,很准

成功的背后并非偶然,向杨坤致敬,有幸看到温柔善良接地气的一面!

2024《当代》文学颁奖盛典在郑州举办 王蒙获“2023年度致敬作家”

茅奖作家毕飞宇走进南财,分享“如何走进一部小说”

蔡健雅首张戏剧音乐设计专辑上线即好评 直击爱情现场人性纠葛引深思

浙江黄岩:凡人善举 “电”亮文化之光

2023人民文学奖颁出 北京80后公安作家吕铮《打击队》获长篇小说奖