杨庆祥|困境以及对困境的凝视

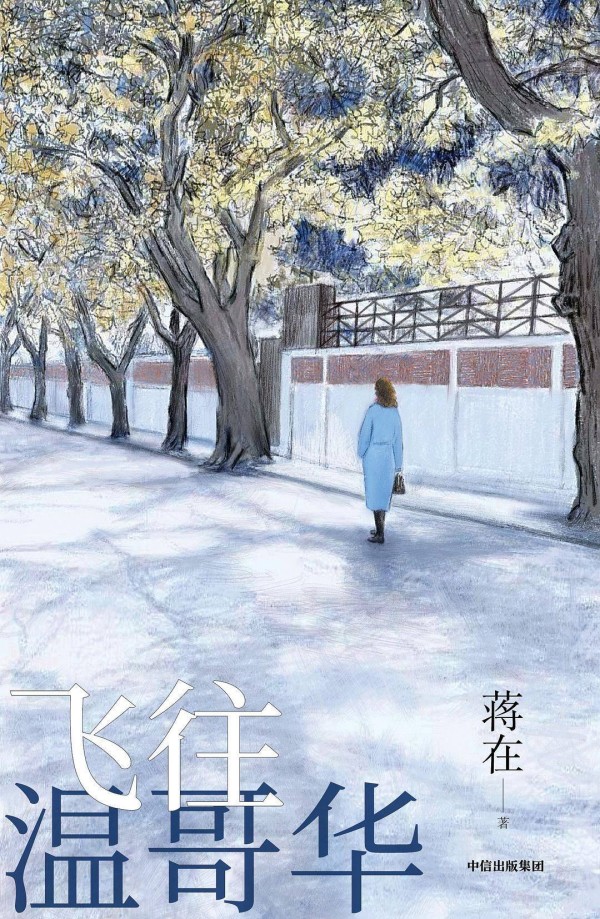

我很喜欢《飞往温哥华》这本书的装帧和设计——以紫色作为主色,夹着一点点明亮的黄色。封面上有一个人,她穿着的衣服是蓝色和黑色。有读者说这本书的整个调子是灰色的,这样说也有道理。但我觉得它不是灰色,而是一种比较忧郁的颜色。这样的颜色与这本书的格调很般配。我自己很喜欢这样的格调,一个作家有自己的调性非常重要。在当代,从事写作的人很多,但很多作品都是千人一面。我之前在一个访谈里提到过,当代写作缺少一种亲密性。大部分写作看起来很“正确”,但这种所谓“正确”的写作无法引发我们情感的想象或投射,甚至让我们连讨厌都讨厌不起来。一部作品哪怕让人读后感到厌烦,并且这种厌烦一直萦绕在读者脑海里挥之不去,那么这部作品也算了不起了。比如陈春成刚出现的时候,有两种截然不同的评价:一种声音认为他写得特别好,另一种声音认为他写得挺差。好与坏的评价都萦绕在人们脑海里,这恰好说明他的作品能唤醒人们心里的某种东西,这是非常重要的。创作中亲密感的缺失,是当下写作——包括青年写作、中年写作、老年写作——都需要面对的问题。作家的创作首先要唤起自己的情绪、欲望或想象。更重要的是,作品只要不被束之高阁,而是被阅读或者传播,它就一定有它的接受主体,因此非常关键的是接受主体与作品的互动。有时我们读了一个伟大作家的作品后,也产生了写作的冲动,那么这部作品就是很了不起的写作。蒋在的《飞往温哥华》也许能够唤起这样的冲动。

书名“飞往温哥华”充满了动感,“温哥华”这样一个地名和“飞”这个动词联系起来以后,能够唤起我的一种欲望情绪,很多人看到这个名字,也许只会觉得这是一个很客观的动作或者行为。但实际上,它在我这里唤起的是对世界图景的想象。从目前来看,对世界图景的想象像一个幻觉,但在我个人的生命史里,我一直坚持认为这个幻觉特别重要。

这本书的一个主题是困境。书里大部分内容都在写困境,每一个人、每一组关系都处在困境里面。比如第一篇写夫妻、父子、母子之间的亲密关系。其中第一篇《飞往温哥华》里的人物情况最为严重,他已经出现了病理性的症候,是个抑郁症患者。而我觉得书里的所有人都感受过抑郁的情绪,这是一种很普遍化的情绪,蒋在把这种普遍情绪写出来了。

《飞往温哥华》

小说写的另一个困境是贫穷。贫穷是当代写作里萦绕不去的主题,因为贫穷的背后关系到阶层,甚至关系到身份政治。飞往温哥华、加拿大、西雅图,或是北京人在纽约,都涉及到身份政治的问题,以及文化和语言的隔阂——身份政治一定会落实到文化和语言的隔阂里面。对困境主题的书写,既是独特的,也是普遍的。它不仅仅是蒋在这个年龄段的中国人面临的问题,也是当今流动性全球图景里的每个人都面临的问题。哪怕从这样的世界秩序里面撤退出来,我们依然会面临这个问题,而且这个问题可能会愈演愈烈。

因为这些困境存在,所以我要讲第二个问题——“飞往温哥华”。为什么要飞到温哥华去?为了解决困境。我们的亲密关系出现裂痕,我们的生理、心理方面都出了问题,因此要走异地、去异乡,在流动和迁徙里寻找新的可能性。就像昨天刚刚去世的昆德拉说的那样——“生活在别处”。这是一句非常了不起的话。在这部小说集里面,不只有“飞往温哥华”。第二篇《再来一次》写了一对夫妻要去西贡。我也去过西贡,那种感受挺奇怪的。走在北京的街头,产生的是内陆地区的想象;但是走在西贡的街头,会觉得有一种世界性。当然,这种世界性的背后可能有扬扬自得的殖民主义,有白种人的优越感,那是另一回事。至少世界性的想象在那里呈现出来了。《等风来》这一篇讲的则是去越南。所以在这个意义上,飞往温哥华,或是去西贡、去越南等等,都是“生活在别处”。小说里还提到了杜拉斯。我们知道杜拉斯写过非常了不起的《情人》,以及另外一个名篇《来自中国北方的情人》。后者讲的是一个中国男人在西贡的生活和他的爱恋。这个题目本身就非常有意思。我想说的是,世界已经连成一个整体——当然,这不是一个整体意义上的“一体”。它充满了流动、漂泊和迁徙,是我们必须面对的一个世界图景,所以我们的疾病和困境也是同构的。就像我刚才讲的那样,问题不是一个人面临的,而是很多人都在面临的。这既是蒋在个人的故事,也是一个普遍的、具有世界性的故事。这两年我感到特别高兴的是,更年轻的世代——陈春成、蒋在、周婉京、三三等一大批“90后”的写作里面呈现出这样一种世界性写作的图景。这种世界性写作一方面是物质意义上的,因为这些人确实在进行跨文化的交流和实践,比如周婉京的《取出疯石》就是很典型的作品。另一方面,这种世界性图景指向的是精神取向和价值选择。我认为这样的写作境界比当年“80后”的起点要高——不论是那批“新概念”作家,还是郭敬明、韩寒那样的消费主义写作,基本还是在民族国家框架之内的写作。

第三个问题是,在蒋在的作品里面,人们面临的困境其实无法解决,无法在现实的意义上做出一个明确的判断、回答或者抉择。我们知道很多小说的写作——尤其是在叙事文学的写作里,叙事的动力来自于提供一个非常明确的解决方案。这种模式的小说会形成开始、发展、高潮、结局这样的叙述闭环。在这个闭环里面,我们能够找到一个解决问题的方式。在中国当代文学史中,问题小说从现代以来一直是一个非常重要的类型,后来的很多长篇小说,其实是问题小说的加长版或者增强版。例如路遥的《平凡的世界》,是一部典型的从问题小说发展而来的长篇小说。但从艺术的角度来说,我一直认为《人生》比《平凡的世界》更加高级。因为《人生》没有为它的人物找到特别好的解决方案;《平凡的世界》则把每个人都安排得很好,虽然解决了问题,但在艺术层面可能就没有那么高级。

恰恰在问题和困境不能解决的时候,小说诞生了。小说的当代性由此呈现:我们知道问题不能解决,但是我们依然要写。就像我们知道自己一定会死,但我们必须要活——写作的逻辑与生命的逻辑有时候很接近,具有同构性。如果从科技层面来看,小说这么古老的文类在当代社会早就该被淘汰迭代了,那我们为什么还写小说?因为我们依然需要读小说。仅仅通过小说这样的方式,我们就能够凝视问题与困境,在凝视的过程中看见更复杂、更丰富的人性和人生。在座的诸位可能都没有想到,今年高考志愿热搜榜排名第三的专业是汉语言文学。20年前我做本科生班主任的时候,我们班60个学生中只有10个第一志愿填报了人民大学中文专业,其他同学都是从热门专业调剂过来的。现在已经不是这样了,第一志愿报中文专业的非常多。我举这个例子是想说明,即使是在大众的认知里,文学和艺术的价值也在凸显:我们知道它解决不了现实问题,也知道它不能带来多少现实的回报,但我们仅仅是凝视,就能发现无比复杂和丰富的人性和人生。

在蒋在的小说里可以凝视到的一点是,小说人物出现了一个很有意思的特点:早熟性。我认为“80后”一代早熟而晚成——他们早就熟悉了资本的秩序和现实的逻辑,但因为各种原因而没有办法很快成长起来——的特点在延续。《飞往温哥华》里的人物出现的早熟性,恰恰是资本逻辑和政治逻辑交互建构而催生出来的。如果我们能把这种新的人性框架写出来会非常有趣。也许我们可以从巴尔扎克那代人的作品里找到这种早熟性的前身。“晚成”也许与缺乏行动密切相关。这部小说集里的人物都是行动乏力的人,里面的人物有很多话要说,比如父亲和母亲、母亲和孩子、同学和同学之间,但是有的人没有说出来,有的人说得不太流利,还有的人把很多话都藏起来了。他们虽然想去行动,但是并不积极主动。最典型的就是《遗产》,里面的人物态度非常犹豫、沮丧,没有太多语言和行动能力,也没有什么要改变这个世界的欲望。这真实地呈现出一代人的精神状态,表明这代人的行为逻辑已经发生了巨大变化。我们不可能在他们的作品里看到那种昂扬的斗志,以及跟世界鱼死网破的决心——即使出现了,也一定是“不真”的。在这个意义上,蒋在的作品里出现了大量的中断、停顿、卡壳。这是对积极生活的一种抵御,是对积极生活导致的过度消耗产生的防御机制。通过中断、卡壳和停顿,一种被我们遮蔽过的本源性生活,或者本源性的人性问题可能就会呈现出来,这是当代小说写作的重要课题,蒋在的写作已经触碰到了这个问题,但呈现的还不够,期待她在后续写作里有更深入的开掘。

责任编辑:

网址:杨庆祥|困境以及对困境的凝视 https://mxgxt.com/news/view/4737

相关内容

在阅读与劳作的交替中 感受时代的希望、困境与激情杨庆祥《另一个世界的入口》新书分享会举行,畅聊文学给予人的滋养

谷雨时节总“春困”?不妨试试这些缓解方法

持之以恒探究的境界(文思)

元境|阿里元境用科技创新助力文化传承,让《辋川图》活起来!

陕西发现唐僧真迹,这字已达“神仙之境”,胜过当今9成的书法家

前夫反击,大S和前丈母娘陷入困境,三招逆转局势

岳麓书院邓洪波教授主讲“溪山岳麓·大成心境”孔学堂名家讲坛

由于晟芸自身原因怀孕困难的秘密终究还是被发现了…

以“凝聚”为主题,第六届北京当代·艺术博览会即将启幕