戏剧,需要怎样的新生活?丨专访黄磊

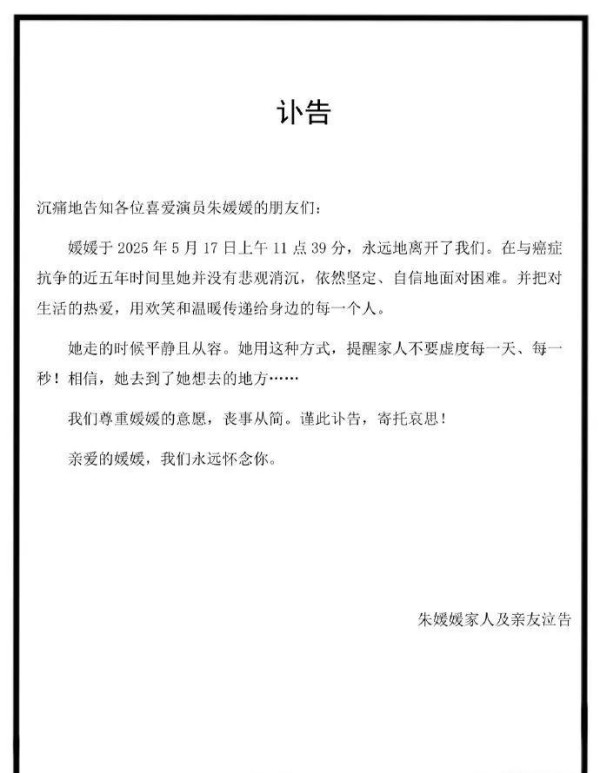

“我们做了一个最特别的节目,跟赚不赚钱没有关系,跟有没有流量也没有关系。”黄磊在最后一期《戏剧新生活》里说道。

去年年底,他作为发起人,邀请刘晓晔、修睿、赵晓苏、吴彼、刘晓邑、丁一滕、刘添祺和吴昊宸八位戏剧人前往乌镇,把镜头对准他们的创作和生活,制作了一档关于戏剧的综艺。

第一期节目中,他就向戏剧人抛出问题:戏剧赚不赚钱?大家纷纷面露难色,一个“赚”字答得很勉强。随后,戏剧人卖不出票、付不起场租等状况,将“不赚”这个真正的答案呈现了出来。

上周六的最后一期里,戏剧人上演毕业大戏《关于23号星球》,演出结束后,台下各地赶来的观众动情、鼓掌、竖起大拇指,黄磊忍不住落泪,手里的话筒拿起又放下,说出了文章开头的那句话,这也是他对那个提问的回答。戏剧赚不赚钱?不重要。

从不赚钱到不重要,这两个答案几乎是戏剧行业的某种注脚。

节目收官前一天,娱乐资本论矩阵号河豚影视档案(ID:htysda)采访了黄磊,他为我们解答了诸多疑问:《戏剧新生活》的综艺逻辑是什么?为什么要用这种方式推广戏剧?此外,吴昊宸也跟我们分享了他作为年轻戏剧人的体会与观察:这个群体都是怎么平衡面包与理想的?

一档“三无”节目:无明星、无竞演、无导师

聚焦小众文化、有演员表演,近两年涉及这两个元素的综艺节目并不少见,比如《说唱新世代》《声入人心》《演员的诞生》。相比之下,《戏剧新生活》更像是一个“三无”产品。

首先是没有明星。这八位戏剧人里,除了修睿以及在《欢乐颂》中饰演应勤的吴昊宸,其余几位都是陌生面孔。

节目也来过明星,但他们的作用是搞后勤,何炅叫了一车的植物装点戏剧公社,魏大勋、彭昱畅、欧阳娜娜都成了帮戏剧人卖票的“工具人”,这种短暂的停留很难贡献话题度。另一方面,这些人都不是能“带量”的艺人。后来因为疫情,又临近过年,直接没法请了,从第八期开始,节目就不再有飞行嘉宾了。

其次是没有导师。在很多聚焦演员、歌手或舞者群体的节目中,导师往往扮演重要角色,他们负责点评、投票,还可能各自选中选手,组成战队。在这个过程中,导师与导师、导师与选手之间的观点碰撞与表达,也是节目看点。

但《戏剧新生活》省略了这个设置,只有一位业界大拿赖声川,担任艺术委员会主任,任务就是审核剧目,所有输出都是艺术范儿的。

最后是没有竞演。从开始到结束,节目始终围绕着这八位戏剧人,而他们之间不存在竞争关系,每期节目以不同的组合方式排练、卖票、演出,排出来的剧目也无需评比,演完就没有然后了。

戏剧人的日常永远peace&love,没有碰撞,只有艺术理念的分享和切磋。丁一滕师从欧洲戏剧大师、欧丁剧团创始人尤金尼奥·巴尔巴,带大家感受过欧丁的表演训练;刘晓邑钻研偶戏,想在节目里排一出偶戏,其他戏剧人就从头学习操作偶的方法。

这种“三无”的打开方式,其实很容易劝退一部普通的综艺观众,但黄磊有自己的考量。

他很明确,舞台上的主角只有戏剧人,“不要明星客串演戏,就来看戏、站台、鼓鼓掌就挺好,两拨人弄在一起反而尴尬。”所以,来的明星都是他的熟人,录制结束后,他会请他们吃个饭、喝喝小酒。大家聊起节目和戏剧都挺感慨的,去年受疫情影响,乌镇戏剧节没有办成,如今有机会在乌镇看演出,“也算弥补了遗憾”。

此外,他眼看着业内形成“不撕不成节目”的风气,“毒舌”“犀利”的点评层出不穷,演员的表演被比较、被分析,会哭、会喊就是“演技炸裂”,感到挺别扭。从事教育工作多年,他很难认可这种逻辑。

黄磊提到看哭了很多观众的《巴西Brazil》,剧里一共三个角色,机器人、植物人和代表植物人的布偶。表演时,两个演员蒙着脸、一个躺在床上,谁也没有用到通俗意义上的炸裂式演技。观众为什么会哭?因为共情。这种情感就来自于演员,声音和身体控制都是其演技的体现。

有理想没面包,舞台难留戏剧人?

就像观众不适应《戏剧新生活》的“三无”,戏剧人也不适应综艺节目。刚开始时,丁一滕有点心态失衡、演喜剧出身的修睿觉得难以融入、刘添祺更习惯独处,他们不喜欢脖子上戴着话筒,哪哪儿都是摄影机,身边还跟着个导演。

黄磊去到录制现场,让戏剧人摘了话筒、挨个谈心。他告诉他们,大家在节目里既是展现真实自我,也在扮演一种角色。

在节目规则下,每个人都脱离了自己的现实处境,比如刘晓晔,他作为一名成熟戏剧人,早已不再经历这种兵荒马乱。但大家代表的还是更广泛意义上的戏剧人,对当下的行业生态进行模拟。

如果要概括他们在戏剧公社的生活,最合适的六个字是:有理想、没面包。

戏剧人刚被问到“戏剧赚不赚钱”时,有人反问,赚多少算赚?最后勉强达成一致:赚。养活自己还可以,但别想发大财或者做更多的事。

钱的问题贯穿始终。节目里剧团维持运转的顺序是:卖票赚钱、支付场租、完成表演,但现实是戏票卖不动、剧场租不起。面对观众,戏剧人们一边伸出二维码一边妥协,“只要您来看,给多少钱都行。”面对剧院经理,又要使出浑身解数,软磨硬泡地砍价。

吴昊宸是节目里第一批卖票的戏剧人,因为上一个剧组的拍摄,他比其他的戏剧人晚到些日子,没想到刚来就赶上这么个环节。他拿着海报向路人积极安利,有人听了感兴趣,但一看到一百的票价便摇摇头走开,随对方开价,会低至10块、20块,卖票时被问得最多的一句就是“免费吗”。他对着镜头感叹,“难道戏剧还不值一顿饭钱吗?”

好不容易遇到一个主动买票的观众,他收了钱、反复感谢,坐在路边落泪。

重新提起这件事,吴昊宸说自己的情绪已经很克制,因为当天的情况更残酷,“那天我被人家赶出来过,甚至有那种人格侮辱,其实不买很正常,但有人满口答应又反悔,留了我的联系方式,说得特别特别好,演出的时候我联系他又装作不认识。从早上9点半录制开始,一天11个小时都是这样。”

按以往的认知,他可以预判出观众的陌生和抗拒,只不过头回在一线体会其中苦涩。而这份苦,并没有百分百呈现给屏幕外的观众。

后来,吴彼说想做一部贴合节目主题的剧,也就是第九期的《一座剧院》。故事的主角是一位艺术家,他想建一座剧院,商人告诉他,“那你需要50万”。他没能快速赚够这笔钱,却引来一批投机者,剧院成了商业街。当艺术家终于通过朝九晚五的工作拥有一座剧院时,已经八十岁了。谢幕前,讲述者总结道:痛苦是短暂的,未来是光明的。

观众为这个结局泣不成声,黄磊告诉大家,“赖老师也是几年前才有了第一间剧院”,有人在席间高喊,“戏剧人加油”。

一早抛出是否赚钱的问题,又引入卖票环节,曾让部分质疑节目“卖惨”“哭穷”,但是没钱做戏、为爱发电确实是戏剧人一直以来的状态。

节目里八位戏剧人的生存压力基本得到了解决,但他们也曾面临窘迫。受到疫情影响,刘晓邑的团队从五环搬到延庆。刘添祺坦言自己靠戏剧赚到的钱,只有2019年获得乌镇戏剧节青年竞演大奖的20万奖金,以往一天50元的排练费,吃吃饭也就差不多了。

很多身处这个行业里的人,都在平衡面包与理想的关系。

吴昊宸毕业于中戏表演专业,对舞台和戏剧有来自心底的热爱,上学期间有机会接触到影视剧,通过《欢乐颂》《琅琊榜》《找到你》被观众认识。他庆幸自己“年纪轻轻解决了吃饭问题,可以抬头看看月亮,去做一些自己喜欢的事情。”

2019年,他开始把精力往戏剧上分散,不仅演话剧,还成立了“大不了”剧团,用演戏的收入养活剧团。为剧团招募成员时,他都要问上一句“有没有面包压力”。他说,“有面包压力的人我不敢收,因为我还没有能力解决这个问题。”

图注:吴昊宸的剧团活动

他觉得热爱不能当饭吃,却见过太多为热爱让步的戏剧人,“我身边就有朋友住在亦庄,住在通州边上,还有在住燕郊一个40几平米的小房间,每天蹭车回去,还坚持过来排练。”这样的戏剧人还很多,为了开源节流,他们住在偏远地段节省房租,用配音、写剧本杀等副业来填补戏剧收入的空缺。

光为这种乌托邦式的氛围感动是不够的,就像吴昊宸说的,“这个行业需要靠观众朋友们一张票、一张票去支撑起来”。而看过《戏剧新生活》就会知道,观众对戏剧太陌生了。

这背后是一些由来已久的问题,比如资源有限、教育匮乏。2019年的统计数据显示,全国共有剧场977家,同比下降13.54%;而同期电影院数量是12408家,同比增长14.52%。疫情对行业的打击也很大,去年5月发布上座率不得超过30%的复工通知时,业内人一度感到崩溃。

如果说“不赚钱仍要做”是戏剧人骨子里的执念,那《戏剧新生活》就是一种证明。

或许戏剧赚不赚钱是个伪命题,但《戏剧新生活》赚不赚钱是有答案的。黄磊称节目是“招商困难户”,冠名商是他代言的佳贝艾特,也是对他的支持,其余的赞助品牌就只有威然汽车、西蒙电器和剑南春。黄磊坦言,第一季在商务上是赔本的。从这点来说,节目本身及其所呈现的,都和戏剧行业形成了呼应。

戏剧需要新生活,扩圈只是第一步

说到底,为什么要做不赚钱的《戏剧新生活》?

单纯从节目的角度来看,黄磊觉得无需着急,“最开始《向往的生活》也是裸奔的 ,做一个商业的东西很容易,好好地做一个作品、让它成长,需要点勇气和耐心,我有愿望慢慢往前走。”

更需要这档节目的是戏剧。

其实从本质上讲,戏剧和综艺存在天然的矛盾性。戏剧的魅力很大程度上来自于现场的互动性和临场感,但线上的优势在于更易传播。英国国家剧院在2009年推出了NTlive项目,通过不同机位录制演出现场,用剪辑后的高清影像进行传播。

黄磊记得赖声川在节目结束时跟他说,自己终于明白什么是“戏剧新生活”了,不是戏剧人在这里的生活,不是戏剧让大家看到了另一种生活,而是戏剧本身迎来了新生活。

戏剧需要新生活,一种有更多观众愿意走进剧场的新生活。这个目标很大,因为一档节目拯救不了一个行业。

这两年有个被频繁提及的词汇是破圈,黄磊反对这个说法,圈层怎么才能破掉?又怎样才算破掉?他觉得更理想的效果是扩圈,当更多的受众涌进来时,圈子就会变大,也意味着小众文化有机会走向大众,《戏剧新生活》就起到了扩圈的作用。

黄磊算了一笔账,“《暗恋桃花源》演了15年,600场左右,按照平均1200人的剧场算,有72万人看过,这在戏剧行业已经是天文数字了,《两只狗的生活意见》演了2000场,但它是小剧场。《养鸡场的故事》播完第一天,就有上千万人观看。”

这么比较下来,《戏剧新生活》的观众数量已经远远超过戏剧。任意点开一集节目,都有观众在弹幕里表示,自己愿意走进剧场。

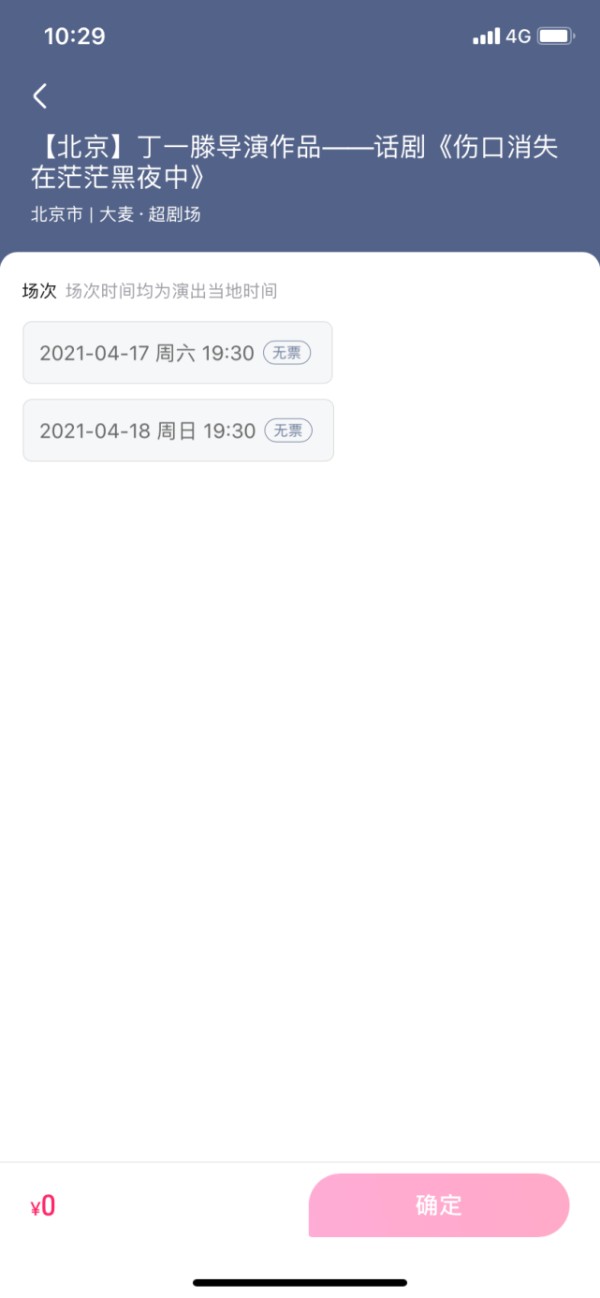

改变已经发生在线下。节目录制期间,丁一滕曾请假去苏州演出,他回来后兴冲冲地告诉黄磊,“他说黄老师,牛掰了,满座儿”。就在这个月,他的另一部剧《新西厢》在北京鼓楼西剧场演出,演出票全部售罄,台下坐满了观众。下个月在北京的两场《伤口消失在茫茫黑夜中》也已经售罄。

其实观众也是需要戏剧的,尤其在当下这个以娱乐为主的时代,黄磊坚信戏剧以及其它种类严肃艺术存在的意义,“因为人们对美的需求,对自我和对世界的思考,都来自于这些东西。”

史航在看理想电台里把戏剧比喻为一扇隐秘的小门,很多人永远路过,又永远不走进去。可一旦走进去,就会被那个充满魅力的世界所吸引,而久久停留。

但推广小众文化始终存在的一个根本问题,即先推人还是先推作品。被当做成功案例的《声入人心》,其实就是优先推人,36个形象佳、能力强的选手,一下子吸引了观众目光,其中佼佼者所收获的流量足以让事业迎来起色,也确实为行业带来一些热度。

就《戏剧新生活》的设计构思来说,更看重对戏剧这种艺术形式的推广,可敬可爱的戏剧人和高质量的戏剧作品,则是具体的圈粉点。 虽然还没有具体的规划,但黄磊表示,《戏剧新生活》一定会有第二季、甚至第三季。吴彼的《一座剧院》里一句台词,“生活欠我的,戏剧能还给我吗?”套用这句话,生活欠戏剧的,从《戏剧新生活》开始还了。

除了后面的节目,黄磊最想做的事仍然是艺术教育,他想开办一所麦田大学,类似私塾的形式。目标很明确,就是希望通过艺术培训的形式,让更多人进入到创作的行列中。这个学校会是一个免费的、不盈利的项目。

他说自己记得特别清楚,和戏剧人谈心的那天乌镇在下雨,围着乌村走一圈是一公里,一人一公里,他陪着他们走了八公里。当时他就想好了,如果麦田大学真的存在,一定要有一条步道,大家可以在那里散步,聊聊艺术。想必走在那条步道上的人,可以只谈理想,不谈面包。

网址:戏剧,需要怎样的新生活?丨专访黄磊 https://mxgxt.com/news/view/416416

相关内容

面对面丨专访演员马丽:喜剧之外黄磊新浪访谈录(2)

黄磊访谈:谁说偶像不会演戏(附图)

#杨紫人物专访#大象专访丨杨紫:如果重返18岁,可能会去学跳舞!

黄磊在娱乐圈的人缘怎么样?你怎么评价他?

好评一边倒的《戏剧新生活》,为何没成《声入人心》第二?

7.7分,鹿晗吴磊如何拍出《穿越火线》的丨专访许宏宇

《嘿,老头!》黄磊谈老戏骨李雪健:他是我的人生方向

黄磊北电离职,宋祖德16字犀利评论:电影学院不需要黄磊这样的老师

专访|吴磊:飞流的世界里只有苏哥哥