谢辉:《郭氏易解》与郭子章的易学思想——兼论郭子章与天主教之关系

郭子章(1543—1618),字相奎,号青螺,一号蠙衣生,江西泰和人。明穆宗隆庆五年(1571)登进士第,官至兵部尚书、右都御史。为官之余颇事著述,一生著作超过七十种,而其在易学方面的代表作,即是成于晚年的《郭氏易解》。然其书流传甚罕,研究郭氏者多未能加以利用。本文即据法国国家图书馆藏明刻本《郭氏易解》,概述其撰述与流传的过程,并由此进而研究郭氏之易学思想,以及其与明代后期传入中国的天主教之间的关系。

《郭氏易解》

一

《郭氏易解》的撰述与流传

郭子章之治《易》,可谓有其家学渊源。据记载,郭氏之父郭元鸿年十六时,即“从刘先生基学《易》,弗解,授程正公《易传》,乃曰:是详于理而略于数。私披《焦氏易林》读之,因旁通数学”。郭子章幼年时,郭元鸿即“手书程《传》朱《义》而口授之”。其后郭氏二十七岁入京师试恩贡,廷试第一,二十八、二十九岁又连中举人、进士,盖皆以《易》中,故郭氏自言因《易》窃一第。郭氏出仕之后,仍与当时一些治《易》名家保持密切交往。例如,其于万历十四年(1586)至十六年(1588)督学四川时,曾拜会著名学者来知德,“单骑直造其庐,知德具粗粝相留,竟日始归”,并于万历二十九年(1601)为来氏所著《易经集注》作序。明代后期另一象数学派名家——著有《易象钩解》之陈士元,亦与郭氏有交往,郭氏且曾以易学“与陈、来面质”。在家学与交游的影响下,郭氏亦对易学颇有研究,而其代表性成果,即是成于晚年的《郭氏易解》。

《郭氏易解》之成书,在万历四十五年(1617),但其部分章节之撰述,可能远在此之前。例如,郭氏所著《蜀草》中,有《易论》二篇,其内容与《郭氏易解》卷一《易论》第一至第三篇颇有重合,盖即其初稿。《蜀草》所收之《易论》成于万历十六年,如以此计算,则《郭氏易解》自始撰至成书,前后长达三十年。书成之后随即付刻,约于次年(1618)刻成,即初刻十五卷本。此本在明末清初尚有流传,如徐《徐氏家藏书目》有“《郭青螺易解》十五卷”,祁承《澹生堂藏书目》有“《郭司马易解》十五卷六册”,当皆是此本。朱彝尊《经义考》载《蠙衣生易解》十五卷,注曰:“一作《郭氏易解》。”并注明“存”,可见朱氏尚曾得见。但此后便流传日稀,目前所知国内外各收藏机构,仅法国国家图书馆藏有一部。

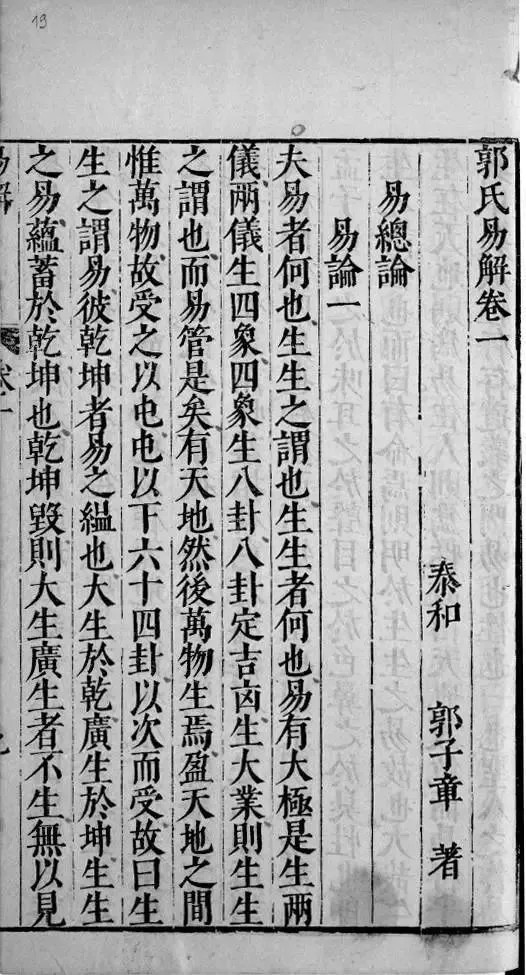

今见法国国家图书馆藏本,半页十行二十二字,白口,四周单边,单鱼尾。版心上题“易解”,中题卷数,下题页数。卷端题“泰和郭子章著”。卷前有万历四十六年黄养正、万历四十五年郭子章《易解序》,及《郭氏易解目录》。各卷之后多题“门生江夏黄养正、攸县文楚典、谭宗濂仝校刊”,其中黄养正为举人、攸县教谕,还曾序刻《月泉吟社》。卷十之末题“吉水廖国英写”,按廖氏为万历间刻工,曾刻有王思宗《象考疣言》、张燧《千百年眼》等,其刻书工作多在湖南进行。加之负责校刊的黄养正、文楚典、谭宗濂等人,或在湖南攸县为官,或为攸县人,可见此本当是刻于湖南。全书十五卷,卷一为《易论》六篇,卷二至卷十论六十四卦,卷十一至卷十三论《系辞传》上下,卷十四多论《说卦传》,仅末篇《损益论》似论《序卦传》,卷十五则为《天文论》、《地理论》、《知几论》、《庶几论》四篇论说,总计二百六十九论。各卷天头、卷末及行间多有批注,大致包括墨笔楷书、墨笔行书、朱笔行书三种,可能出自二三人之手,而以墨笔楷书者为早。今见该本卷五之末,有大段墨笔楷书批注,而天头与文末又有对此段楷书批注的朱、墨笔行书批注,由此可推知其前后关系。惜书曾经改装,天头批注被裁去甚多,多不能卒读。法国汉学家古郎(Maurice Courant)于1902年所编《中韩日文目录》(Catalogue des livres Chinois,Coréen,Japonais,ect),即已著录该书,谓为法国国王路易菲力浦(Louis-Philippe,1773-1850)旧藏。该本卷中尚有“biblioteque royale”椭圆钤印,亦可见当是皇家图书馆时期的藏品。则大约在清代中后期,此本即已流入法国。

除了现存的十五卷本,《郭氏易解》可能还有一种十四卷本。此本著录于《四库全书总目》,为江西巡抚采进。检《江西巡抚海第一次呈送书目》有《易解》四本,或即此本。此本的内容为:“卷一为《易论》六篇。卷二至卷九,六十四卦各为总论,少者一篇,多者至八篇,总论之外,又标举文句,发挥其义,自师、谦、噬嗑、复、颐、大过、咸、恒、损、萃、革、鼎、旅、节、中孚、未济十六卦无所标举外,余卦少者一条,多者至五条。十卷至十四卷,则杂论《系辞》、《说卦》,而《序卦》以下不及焉。”与十五卷本相比,其最大的区别在于论六十四卦的部分仅占八卷,而十五卷本占九卷。此外还有一些细节上的差异,如十四卷本师卦以下十六卦仅有总论,未摘其卦爻辞立论,故《四库全书总目》称之为“无所标举”。但今见十五卷本中,此种仅有总论者尚有同人、蛊、晋等卦。未知是馆臣撰写提要时漏检,还是二本之间本来即存在差异。此本《四库全书》列于存目,今已不传,故具体情况难以考察。

在《郭氏易解》之外,郭氏还撰有其他一些易学著作。例如,约编刊于万历四十四年(1616)的《燕草》四卷,收录郭氏隆庆三年(1569)恩贡入京时所作经书时艺,其中即包括《易经》文二卷。又《乾坤二卦集解》一书,在郭氏此前所著《经书类解》十四卷的基础上撰成,内容为“名理取诸程、朱者十九,象数取诸陈、来者十九,而不佞浅衷,昔与陈、来面质者,间笔之书。而罗明德、管东溟、邓定宇、邹南皋、周海门五公所论乾元、龙德、潜龙、先天,又予平日所推高者,一一著之篇中”,可见应是一种辑诸家解说,附以郭氏己意的著作。郭氏自言成于“丙辰大水后”,按郭氏《年谱》于万历四十四年(丙辰)书“夏,大水,无麦禾”,盖即指此,亦是晚年之作。此后可能又有所增补,今见《郭氏易解》卷三《不当位》篇下,引程子、朱子、王弼、来知德诸说,谓“诸说纷纷,似皆有理,今并载之,以俟知者”,附注“详见《集解》”。所谓《集解》,可能即是《乾坤二卦集解》的增补之作,因“不当位”之文出需卦,已在乾坤二卦之外。这些著作有些在明代还有流传,如《乾坤二卦集解》曾载于祁承《澹生堂藏书目》,但今皆未见传世。又清代郭子仁所编《郭青螺先生遗书》,收有《删补周易本义解注序》,谓“窃不自揣鄙劣,按《本义》而为之补”,似乎郭氏还曾撰有注释朱子《易本义》的著作《删补周易本义解注》。此书国内未见流传,日本内阁文库藏有明杨发吾重刻本《周易本义删补便蒙解注》四卷,其书名页题“刻郭青螺删补周易便蒙解注”,卷端题“庐陵郭青螺精著”,从表面上来看,似即所谓《删补周易本义解注》。但其卷前郭氏序文,与《郭青螺先生遗书》所收者完全不同,且序中谓著此书者乃“豫章涵真子”。卷前另有署名“李太素涵真”者之序文,盖即其人。其生平无考,然其序文与卷前另一篇署名李应春作之序,文字上反而与《郭青螺先生遗书》所收郭氏序文有相合之处。总的来看,此书疑点甚多,很可能是坊间冒题郭氏之名,两篇不同的序言恐也属伪托,未必出郭氏之手。流传至今且较为可靠的郭氏易学著作,仍当属《郭氏易解》。

二

复古求真的治《易》特色

作为一部撰述时间长达三十年、七十五岁方告成书的著作,《郭氏易解》可谓凝聚了郭氏一生的精力,也集中体现了郭氏治《易》之特色,即崇尚复古与求真,亦即黄养正《易解序》所称“折衷群儒,直探四圣”。

《郭氏易解》之复古,表现在推崇古说与重视文字音义两个方面。在推崇古说方面,《郭氏易解》引前代易说多达二十余家,其中既有唐代之前的《易纬》《京氏易传》《子夏易传》《关氏易传》等,也有宋代易学的一些代表性著作,如程子《易传》、朱子《本义》、项安世《周易玩辞》、苏轼《东坡易传》等,此外还有与郭氏时代大致相同的明代中后期著作,如冯时可《文所易说》、邹德溥《易会》、陈士元《易象钩解》、来知德《周易集注》、杨时乔《周易古今文全书》、李贽《九正易因》等。在所引诸书中,唐代之前的古说即颇受郭氏推崇。如对于托名为北魏关朗撰《关氏易传》中的损益之说,其即评价之曰:

予读关子明损益盛衰之说,而知子明于《易》深矣。本之于道,稽之于德,而极之于数,约之于礼,推之于时,而归之于《易》,何其晰也!然又曰“圣人济其衰,戒其盛”,于盛衰之际,尤卷卷焉。

此处郭氏称关氏“于《易》深矣”,推崇之情溢于言表。此类对《关氏易传》的推奖,在《郭氏易解》中颇不鲜见。如对于《系辞传》天一大衍章,郭氏提出,此章精义,秦汉两晋人皆未得之,至《关氏易传》方为之发明,且下启宋儒,其说曰:“至后魏,予得关子明焉。其与张彝论大衍义、乾坤策义、盈虚义三篇,皆汉晋人所未发,语甚精彻,宋儒多主其说。”基于此种推崇,《郭氏易解》对《关氏易传》常有连篇累牍的引用,而几无一语贬损。又如,对于《京氏易传》,郭氏亦多有引用与赞许。如论离卦时,其即说:“京氏之论离,陆氏之注京,可谓极精矣。而槩以卜占少之,可乎?”与对《关氏易传》的一味称赞不同,郭氏对《京氏易传》多少还有一些批评,如指其以孔子为旅人之说曰:“甚矣夫房之不知仲尼也。”但总的来看,推许之辞明显多于批评。郭氏对古说的崇尚,亦由此体现出来。

另一方面,郭氏在解《易》时,很重视对文字音义的考订。例如,师卦《彖传》“以此毒天下而民从之”,郭氏先引程朱毒害与来知德腊毒之说,以为未尽,而后论曰:

王肃“毒”读“育”,《归藏易》卦名小畜、大畜作小毒、大毒。盖畜取育养牵止之义,毒亦育也。《老子》“亭之毒之”,注:“亭以品其形,毒以成其质。”唐代宗诏书“中孚及物,亭育为心”,张说《姚崇碑》“亭育之功成”,皆以亭毒为亭育也。“毒”、“育”古字通用,未闻师正而毒天下者。

对于“毒”字,郭氏并未简单地随文解义,而是在王肃之说的基础上,又博引众家,以证成其与“育”字通假。此种考订在《郭氏易解》中同样屡见不鲜。如对于《乾》卦用九“群龙无首”,郭氏引《说文》释“亢”为颈,故“不亢即无首”。对于《需》卦“衍在中”,郭氏则引《说文》“水朝宗于海”为说,而不取程朱以“衍”为“宽”之义。这些考订未必皆是,有些也恐非郭氏首创,如以亢为颈之说,即又见于来知德《易经集注》。但郭氏对文字音义的重视程度,却由此可见。

与复古相比,《郭氏易解》求真的特色表现得更为明显。具体而言,郭氏在解《易》时,并不专主或盲从某家之言,无论是在明代前期占据统治地位的程朱之说,还是与郭氏交好的来知德、陈士元等人的注解,郭氏都要一一加以分析对比,择善而从。如对于屯卦九五“小贞吉,大贞凶”,郭氏即称“程《传》得之矣”,同意程子的以小贞为渐正,大贞为骤正之说,并批评朱子与来知德之说曰:

朱子谓以处小事,则守正犹可获吉,以处大事,则虽正而不免于凶。夫天下未有以正处大事而凶者。来氏谓六二为臣,小贞则吉,九五为君,大贞则凶。夫天下未有为人君大贞而凶者。

在郭氏看来,朱子以小事为小贞、大事为大贞,来氏以臣事为小贞、君事为大贞,都不如程子之说为妥。但对于本卦的“建侯”之辞,郭氏则转从朱子之说,谓:“建侯有二解:程子谓建侯以资辅助,建万国、亲诸侯之说也。朱子谓宜立君以统治,《左氏》立君之说也。今从朱。”某些情况下,郭氏甚至要参考多达六七家之说,才能从中选择出较佳的一家。如随卦上六“王用亨于西山”,郭氏即说:

程朱云:“居随之极,固结而不可解。”于“上穷”字难说。李氏谓上六不道,冯氏谓上六鸷悍小人,则太过,且于“西山”字难通。苏子以西山为西戎,来氏谓上六归山,则太泥。惟邹氏以为文王羑里之时,为得其解。

此处郭氏比对了程子、朱子、李贽、冯时可、苏轼、来知德、邹德溥七家之说,才得出邹氏之说较佳的结论。其不专主一家、唯真是从的求真精神灼然可见。

除了对前代诸家的批判性吸收之外,郭氏还勇于对一些相沿已久的成说,提出不同的意见。最具代表性者,当属其对“四圣作《易》”说的批判。关于《周易》经传的作者,孔颖达《周易正义》载二说:一谓伏羲画卦,文王作卦爻辞,孔子作《易传》,即《汉书·艺文志》所谓“人更三圣”,郑玄主此说;又一说谓文王作卦辞,周公作爻辞,马融、陆绩等主此说。其后以卦辞、爻辞分属文王、周公的“四圣作《易》”说渐成主流,郭氏早年亦沿袭其说,在《蜀草》中的《易论下》篇,其即谓:“文王始图后天,次序方位稍异于羲,每卦各系以辞……周公又以彖言乎象,未言乎变,每卦一画又系以辞。”但到了晚年,其却又转而支持三圣作《易》说,并对主流的四圣之说提出批评。郭氏认为,孔子《易传》、司马迁《史记》及《易纬通卦验》等纬书,都未提及周公作爻辞之事。后人之所以有此说,主要是因为爻辞中有文王身后之事,如随卦上六“王用亨于西山”、升卦六四“王用亨于岐山”,“王”皆指文王,而文王称王,乃身后武王追称,故断为周公所作。不知此乃误读爻辞。其说曰:

文正囚羑里时,未封王,安得自称王?不知文意谓系之维之,臣罪当囚,天王明圣,未知何日用亨于岐山乎?盖期望纣恩云耳。且古者天子巡狩,其始至方岳之下,则望秩于山川,朝见兹土之诸侯。纣之时不行巡狩之礼久矣,故于羑里而思曰:王其用亨于岐山乎?盖欲以巡狩之典,望纣举行耳。“王”指纣,“岐山”、“西山”,文自谓,非文自称王也。

按照郭氏的看法,爻辞中“王用亨”之“王”指纣王,意谓文王希望纣王巡狩西土,祭于岐山,召见诸侯,并非指文王而言。这样就否定了爻辞“多是文王后事”的说法,并由此批判了四圣作《易》说。基于此种观点,其将《蜀草》所收之《易论下》改入《郭氏易解》时,即删改了其中周公作爻辞的部分,将卦辞爻辞均属之于文王。

《郭氏易解》中表现出的此种特征并非偶然,而是与晚明经学的发展息息相关。明代后期,经学界兴起了一场复兴运动,其内容包括“开始怀疑或批评宋人注解的可靠性,书中开始兼采汉儒之说,甚至以汉儒之注代替宋人经说”、“以为通经学古必须从字学入手,所以开始研究小学”、“以实事求是的考证方法来研究经书”等。《郭氏易解》正是在此背景下诞生,并以其复古与求真,在一定程度上推动了这一风潮的发展,从而成为晚明经学复兴运动中一部不容忽视的著作。

三

易学中的心学与经世思想

从学术谱系来看,郭子章二十六岁师从胡直,而胡直为阳明再传,故郭氏属于阳明后学中的江右王门一派,而《郭氏易解》亦因之体现出浓重的心学色彩。在本原问题上,郭氏提出:

是太极也,谓之性可,谓之道可,谓之心可,谓之一可,谓之中可,谓之物可。

对于朱子以太极为理的说法,郭氏并不能认同,认为“理气本无先后,有理即有气,有气即有理,未闻理生气也”,而主张以性与心解释太极。一方面,此性与心为天地万物之本,对此郭氏所说:“太极者,乾元之别名。曰大生,曰是生两仪,则天地且从此生,万物且从此始,故曰大始。”“太极”即性与心,而太极一名乾元,郭氏亦以为“在《中庸》即所云性,所云中”,故“天地且从此生,万物且从此始”,实际上即有心生天地万物的意味。另一方面,在《易》而言,性与心即是《易》,亦即郭氏所谓:“《易》在天地间曰生生,人得是生生之《易》而为性,故性之字从心从生。古圣贤未尝废生言性也。……《易》也,性也,一也。”而《尚书》、《中庸》等典籍中关于性的论说,则遭到郭氏的质疑:

人受天地之中以生,不知天地之中何所受邪?天生此民,使先知先觉觉后知后觉,不知天之知觉,何所使邪?上帝降衷于下民为性,帝亦有衷有性,是谁降邪?天命之谓性,天亦有性,是谁命邪?

此种质疑的实质,是郭氏不能同意朱子据《中庸》“天命之谓性”,以理为本原,以命为天道流行赋予,以性为人所秉受,从而将性置于第二位的说法。故其即针锋相对地提出:“乾元之统天,性统之也。大明圣人之御天,性御之也。大人之先天,性先之也。天且不违大人,不违大人之性也。而天恶能以性降下民、命人物邪?”总之即推本心性,作为其学说的最高范畴。在修养工夫方面,郭氏亦从心学的角度,提出了求物之本的格物之说。其说曰:

格物者格此太极,而后谓之真格物;致中者致此太极,而后谓之真致中;得一者得此太极,而后谓之真得一;明道者明此太极,而后谓之真明道;洗心者洗此太极,而后谓之真洗心;知性者知此太极,而后谓之真知性。

郭氏认为,格物当直求作为本原之太极,不能像朱子等宋代理学家那样物物而格之,否则必流于支离。正是基于此种认识,其即对朱子等将穷理、尽性、至命分为三事的说法提出了批评:“穷此性命之理,了了无疑,便是尽性,便是至命。非穷理之外,别去尽性至命也。”此即是由于郭氏以穷理为求理之本,本原一得,上下贯通,所谓“一穷理,一了百了,性尽而命至矣”。在郭氏其他的著作中,也时常流露出类似的思想,如其于《格物斋记》中言“格物者,格物之本而末自举”,《疾慧编》中言“格物者,格物有本末之物也”。可见此“格物之本”之说,是郭氏比较成熟而稳定的一个观点。除此之外,郭氏还提出“存性洗心”的内求之说。在郭氏看来,“《易》之入手在洗心”,而洗心即是存性:

天地生生之易,而乾坤占事,以及阴阳不测之神,胥此出焉。故曰“乾坤易之门”。吾人生生之性,存存不已,而知礼德业,以效法于天地,胥此出焉。故曰“道义之门”。故存吾性,则可以见易。……故存性便是洗心,洗心藏密,自然见易。

按照郭氏的看法,易与心譬如水之于波,不一不异,故《系辞传》“圣人以此洗心”,非以外来之易洗我心,乃是通过反求于内,将本然之性存存不已,最终达到心、易为一,“虚空清净”的境界。郭氏形容此境界说:“吾心之神,与蓍之神一也。吾心之智,与卦之知一也。吾心之易,与爻之易亦一也。稍不相似,便不名洗……极而言之,必一念不起,万年不留,而后谓之洗;尘垢不污,嗜欲弗乱,而后谓之洗;磨而不磷,涅而不缁,而后谓之洗;爪发不痛,手足不思,而后谓之洗;生不持来,死不持去,而后谓之洗。”此种直指本原、反求于内的修养方法,同样具有明显的心学特征。

值得注意的是,江右王门中胡直一派,都具有明显的援佛入儒倾向。如胡直即认为,在“天地万物不外乎心”一点上,儒家和佛教是一致的,二者之区别,只在于“尽心与不尽心之分”而已。与郭氏同为胡直门人的邹元标,于禅学亦所不讳,以为“求见本体即是佛氏之本来面目也。其所谓恕,亦非孔门之恕,乃佛氏之事事无碍也。佛氏之作用是性,则离达道无大本之谓矣”。此种倾向在《郭氏易解》中,也同样存在。如其论易之生生与佛家之无生曰:

生生者,易教也。无生者,释教也。究言之,一也。应无所住,无所住于六根也。无所住于六根,真心自生,心本自在,非至此乃生,虽生其心,犹无生也。无生之生,是名不生。不生不灭,有无双遣,即名中道,是即生生之易也。……故儒禅之论生一也。天地大德之生,与生生之易一也。释氏之无生,与金刚生其心之生一也。

此处郭氏以生生与无生为一,实际上是以佛家的“不生不灭,有无双遣”解说心性。在《洗心论》中,郭氏谓:“夫心恶可洗也?虚空清净,不著垢闇。或时风云闇翳,便言是不净,或时风吹云散,便言清净,皆非也。其寔虚空,无垢无净,是洗之说也。”又引入佛家的“不垢不净”之说以释心性。此种援佛入儒之说,可谓是郭氏心学的一个特色,即通过《郭氏易解》鲜明地体现出来。

尽管郭氏之学属心学一派,但其学并非空谈心性,而多欲见诸实事,颇有经世之风。此点在《郭氏易解》中,也有很显著的体现。一方面,郭氏继承了前代史事宗易学的思路,广泛援引史事以证成卦爻之义。如其注坤卦《文言传》“由辩之不早辩也”说:

秦二世不早辩赵高,而来望夷之弑;汉武不早辩江充,而兴诬蛊之狱;成帝不早辩王氏,而成新莽之篡;汉灵不早辩节、甫,而酿卓、汜之乱;唐太宗不早辩武氏,而改天授之元;唐玄宗不早辩禄山,而动渔阳之鼓。

在此段论述中,郭氏举秦二世、汉武帝、成帝、灵帝、唐太宗、玄宗六事,以阐明不能早辩小人之害,是典型的以史证《易》之说。另一方面,郭氏还经常在解《易》过程中,表达自己对时事的一些看法。如对于讼卦,郭氏首先指出,此卦之主旨在于“使民无讼”,进而在此基础上发表议论:

今曰讼源未清,大端有二:一,国计时诎,尝倚赎金,曰济边,曰养兵,曰备荒,此三者皆大政也,而锾焉倚?不肖有司藉以实苞苴,藉以通莫夜,是国为喉,有司为腹也。则惟恐讼之不长不成也。其端一。天下固有介在几希之间,理不可胜而事可胜,或一理之外,复有一理存。有司明决不足,岁月不断,则讼长矣。群胥在旁怂慂操持之而不在官舍名曰主文,曰积年,在市衢名曰讼师,曰访窝。指鹿为马,变白为黑。甚至指夷齐为盗跖,饰大盗为极冤。庸有司堕于其中而不觉察,则讼成矣。其端二。

郭氏认为,其所生活的明代后期,之所以有“讼源未清”之弊,其故有二:一是国家收入不足,不得不倚赖狱讼之赎金,而官员又于其间借机贪污受贿。二是主政者无决狱之才,而胥吏讼师又在其旁舞文弄法,促成冤案。故息讼之道,亦无非“上之司计无必甚倚锾金为岁入,下之有司无甚倚主文为师保”二端。此种因言《易》以及时政的情况,在《郭氏易解》中同样较为常见。如解井卦时,郭氏举四川、太原、贵阳三地为例,谓四川有盐井、油井、火井,故擅天下之富,太原、贵阳或城内少井,或多苦井,如有缓急,必将为患。以此说明“井之通塞,民之渴濡系焉,民之渴濡,国之存亡系焉”。又以万历间征播之役比之于既济卦九三“高宗征鬼方,三年克之”,谓:“播州正鬼方夜郎地。征播之役,一年而克,比之三年稍近,然三省用兵,费金钱千万,惫之惫矣。”如此者不一而足。

郭氏此种不尚空谈,以《易》经世之倾向,与其学术师承及个人经历均有关系。在师承方面,郭氏之师胡直先后在湖北、四川等地为官多年,故其为学有注重践履、讲求实践的特点,应对郭氏产生了一定影响。在个人经历方面,郭氏与胡直相似,均以进士出仕,而为官长达四十余年,仕履及于广东、四川、山西、湖北、福建、贵州等地,又在胡直之上。此种丰富的为官主政经验,亦必对其学术产生影响。今见《郭氏易解》中很多论及时事者,均是郭氏据其亲身经历而立论。如井卦言四川、太原、贵阳之井及利害甚详,是由于郭氏在此三地都曾为官;既济卦九三爻言及的征播之役,亦为郭氏所亲历,故其即感慨道:“予幸生还,万死一生,言及于是,谈虎色变。”在此背景下,郭氏尽管对来知德、陈士元的象数之学颇为推崇,称“《周易》象大旨失传,有陈、来《易》象注在,……读《易》者不可不读陈、来二注”,但在撰述《郭氏易解》时,并没有遵循以象解《易》的思路,而是偏向了义理一边。《四库全书总目》讥其“往往牵合时事,或阑入杂说”,论虽过苛,然亦可见其学术取向。

四

从《郭氏易解》看郭子章与天主教之关系

郭子章生活的明代嘉靖、万历年间,适逢西方传教士来华之初,而郭氏在广东、贵州等地为官期间,也与利玛窦有所交往,并为其刻印《山海舆地全图》。此段史实,以洪业为代表的前代学者,已有较为充分的研究,此处不拟赘述。值得讨论的是,清康熙年间,郭子章后人郭廷裳摘取郭氏论说九篇,编入《太平万年书》,其中颇有推崇西学与西教之语。学者即多据此九篇论说,认为郭子章可能接受了一些天主教思想。如方豪先生即说:“(郭)廷裳信教历史或可上推至其祖青螺。”黄一农先生虽然认为郭氏未必入教,但也主张其“对西学与西教颇为认同”。此说是否属实,郭氏与天主教之关系究竟如何?对于这一问题,或可从《郭氏易解》中探知一二。

《太平万年书》与《郭氏易解》同藏于法国国家图书馆,半页八行二十二字,白口,四周双边,单鱼尾,版心题“太平万年书”。卷前有郭廷裳开列的“上隆圣治,下扩宪化”诸事条目,及地方官批语十余条。其刻印时间,据卷内避“玄”字而不避“弘”字,当在康熙年间,但卷中多有挖改之处,如卷前批语的地方官名字与版心间页码多作墨钉,似曾经修版。全书原应为十六卷,前十五卷盖郭廷裳对其建言诸事之详细阐述,但此部分今不可见,所存者仅卷十六《述祖说》。从版心间页码改作墨钉这一点来看,可能是编刻者有意将此卷抽出单行。卷末补抄有《南京罗主教神道碑记》,其行款与前全同,可见原本也应为《太平万年书》之组成部分,也能从侧面证实此为单行之本。

此卷作为《太平万年书》之十六的《述祖说》共九篇论说,郭廷裳在卷前目录中称其为“附补先祖青螺《易解》内言天地之理”,亦即采自《郭氏易解》。经核对,《述祖说》中的《天文说》《地理说》出自《郭氏易解》卷十五,《太极说》《河图洛书说》出卷十二,《帝出乎震说》出卷十四,《与天地相似故不违说》《幽明死生鬼神说》及《通乎昼夜之道而知说》上下出卷十一。其文字与《郭氏易解》所载者大致相同,而有细微但十分关键的差异,其差异大体可包括以下三方面:

第一,对西学与西士的推崇。例如,《天文说》篇末云“庶几有合天学诸先生之旨云”,《太极说》篇末云“敬请求质于今日天学诸先生之高明者”,此二句皆不见于《郭氏易解》。

第二,与“帝”、“天”相关之说。例如,《太极说》“《老子》曰:有物混成,在天地先”下,有“讵非《易注》所谓帝者天之主宰乎”一句;“是太极也”下,有“谓之天可也”;“致中者致此太极,而后谓之真致中”下,有“知天者知此太极,而后谓之真知天”。此三句亦皆不见于《郭氏易解》。又本篇“故邵子曰:太极,天之性也”,“天之”二字《郭氏易解》无。

第三,对佛家与风水占卜等说的批评。批评佛家者,如《通乎昼夜之道而知说》下篇云:“释氏之以八千万万亿百千八百万岁为一劫者,虽皆妄诞不经,然亦可以借喻无穷之昼夜也。”此句《郭氏易解》作“释氏以八千万万亿百千八百万岁为一劫,此无穷之昼夜也”,并没有指其“妄诞不经”。批评风水占卜说者,如《地理说》“语其小者,则今堪舆术家,亦名地理。虽云妄诞,颇关至理”,《郭氏易解》“妄诞”作“小道”,也没有太重的批判意味。又下文“而自汉晋至今,上自天子园陵,下至士庶坟陇,显究六吉,微察五行,似亦不得均置之于不讲也”,“而自汉晋至今”下,《郭氏易解》尚有“祸福吉凶,如影随形,如响应声”十二字,可见其对风水之灵验颇为笃信,而《太平万年书》则将其删去。

以上《太平万年书》不同于《郭氏易解》的三方面内容,均与天主教有关。如对“帝”、“天”的论说,实际是遵循明末清初索隐派学者的思路,含有将其比附于上帝的意味;对佛家与风水占卜的批判,也是传教士与天主教徒的一贯立场,类似的论述在徐光启《辟释氏诸妄》、朱宗元《答客问》等多种护教类著作中大量存在;至于对西学与西士的推崇,更是自不必言。但值得注意的是,这些内容均不见于《郭氏易解》原书,而是到了《太平万年书》引用郭氏之说时方才出现,可见应是郭廷裳引录时改入,并不能视为郭子章的思想。按《太平万年书》所载,郭廷裳圣名保禄,乃天主教徒,则此类论述出于其手比较合理。若指为郭子章之说,则与其思想不合。例如,郭子章对风水与佛教均较为崇信,曾刻有风水著作《校定天玉经六注》与佛教著作《大明三藏圣教目录》《四十二章经辑注》,无缘指其为妄诞。今见《太平万年书》中九论,也有很明显的因修改而导致前后抵牾的痕迹。如《河图洛书说》文末谓“乃欧阳子以河图洛书为怪妄之尤者,不亦宜乎”,指河图洛书为怪妄;然前文又曰“即小康之时,亦间有之,而况于帝王之世乎”,则又承认其有之。按《郭氏易解》,“不亦宜乎”本作“何哉”,经郭廷裳之修改,意思正好相反,遂导致矛盾。

总之,《太平万年书》所引郭子章之说,虽然出于《郭氏易解》,但曾经郭廷裳改易,已非本来面貌,并不能据以认定郭子章与西学西教关系紧密。恰恰相反,在《郭氏易解》全书中,郭氏均罕言西学,甚至在《天文论》《地理论》等篇章中,连其曾刻印过的利玛窦《山海舆地全图》也未提及。此或许可以说明,郭子章不仅未曾入教,且西方科技对其的影响,可能也较为有限。

作者|谢辉

来源丨《历史文献研究》第39辑

“

版权说明:感谢原作者的辛苦创作,如涉及版权等问题,请作者与我们联系,我们将在第一时间删除或支付转载费用,谢谢!

网址:谢辉:《郭氏易解》与郭子章的易学思想——兼论郭子章与天主教之关系 https://mxgxt.com/news/view/366820

相关内容

王一博,易烊千玺,Ella,吴京郭帆,章泽天“初恋脸”章若楠:被郭敬明捧红,与胡一天传绯闻,被王思聪关注

郭靖宇与杨志刚是什么关系 杨志刚:靠亲哥哥郭靖宇才有今天

李易峰爆雷牵连郭艾伦?别担心,这事与大侄子无关!

郭晶晶下嫁给霍家,而章子怡想高攀霍家,为什么区别如此之大?

曹云金与郭德纲:一场关于师徒关系的反思

郭富城晒与章子怡合照,与女方久违同框互道近况,大赞其神采飞扬

郭麒麟与毛不易的关系怎么样?他们最初是如何结识的?

郭沫若之子郭志鸿去世!92载风华很值得,这和普通人有什么关系?

“老教学明星”老郭拜师记