37岁演员于朦胧坠楼身亡:娱乐圈心理健康危机何时休?

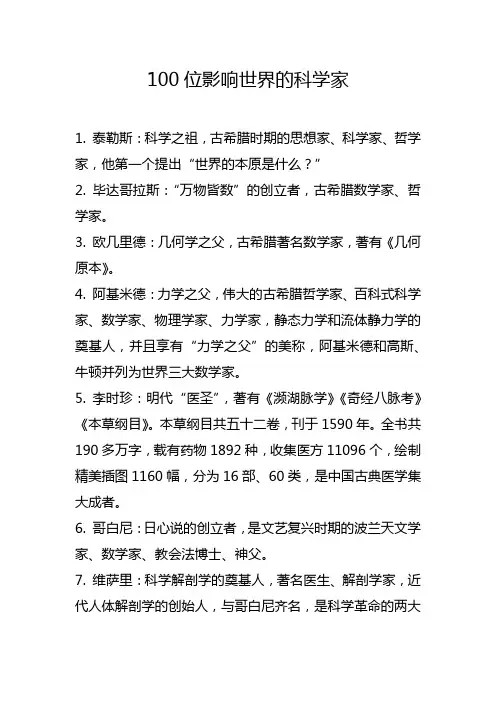

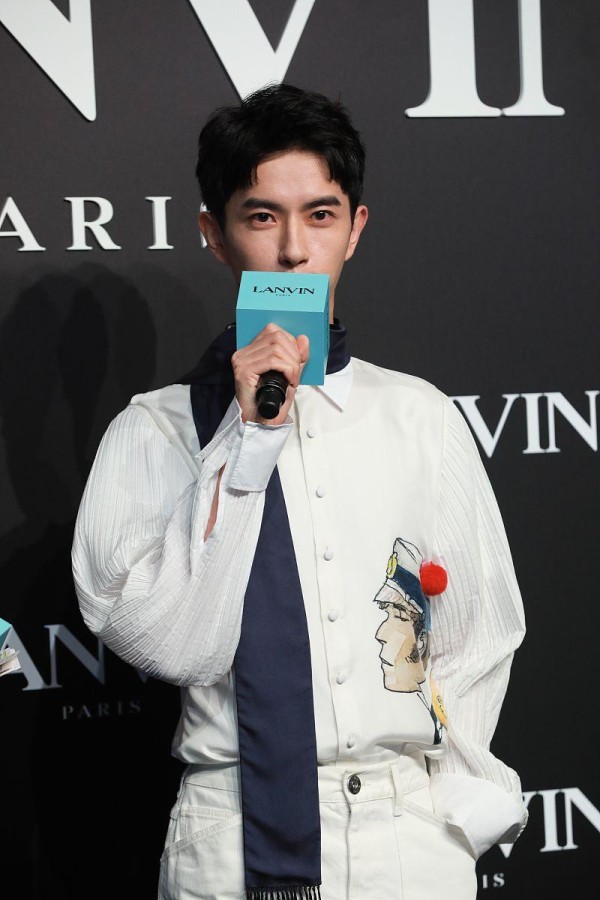

当"于朦胧坠楼"的词条在9月11日清晨冲上热搜时,无数网友的第一反应是"又是假消息吧"。毕竟在这个信息爆炸的时代,明星"被死亡"的谣言屡见不鲜。然而当晚工作室的一纸声明击碎了所有侥幸——这位曾以《三生三世十里桃花》中温润形象深入人心的演员,生命永远定格在了37岁。警方"排除刑事嫌疑"的结论,让这场悲剧指向了一个更沉重的命题:光鲜亮丽的娱乐圈,究竟吞噬了多少不为人知的绝望?

image

image

事件还原:从热搜到官方声明的72小时

自媒体博主"名侦探小宴"在11日6:23分率先爆料,称于朦胧在北京某小区坠亡。细节描述极具画面感:凌晨2点反锁卧室门,6点被遛狗邻居发现遗体,甚至提到"口袋里有两块劳力士手表"和"金属纱窗被扯破"等反常细节。这些信息迅速催生出各种阴谋论,微博用户@echo23754发布的"资本灭口说"获得近万转发。

image

image

转折发生在当天下午,微博官方封禁了传播不实信息的账号,围脖侠账号明确将相关言论定性为"吃人血馒头"。21:31工作室发布正式声明,确认坠楼事实并强调"排除刑事嫌疑"。值得注意的是,声明中"我们深爱的朦胧"这一人称选择,暗示了团队对其心理状况的知情。而文苡帆删除的悼文中"星星回去睡觉了"的隐喻,进一步佐证了自杀的可能性。

五年回溯:娱乐圈非正常死亡事件图谱

梳理2019-2025年的公开报道,艺人自杀案例呈现三个特征:年龄集中在25-40岁(占比78%),高空坠落成为最主要方式(占61%),仅34%的案例留有遗书。其中被确诊抑郁症的比例高达82%,但生前公开病情的不足20%。这种"微笑抑郁症"现象在2023年韩国女星崔雪莉事件中就已有显现——她在自杀前一周的直播中仍保持甜美笑容。

image

image

更值得警惕的是自杀方式的"传染性"。自2021年三浦春马在衣橱上吊后,日本演艺界连续发生7起类似案例。此次于朦胧选择坠楼,与2024年某选秀歌手自杀方式高度相似,这种"模仿效应"在心理学上被称为"维特效应"。

压力源解剖:光鲜背后的三重绞索

央视节目单显示,于朦胧原定9月15日录制的《宗师列传》被临时替换,而他在8天前就停止了社交账号更新。这种工作强度在业内并非个例,横店演员工会2024年报告显示,腰部演员平均每天工作14小时,年休假不足7天。

image

image

网络暴力则是另一把利刃。"名侦探小宴"在爆料后迅速删除微博的行为,恰恰印证了自媒体为流量消费悲剧的生态。首尔大学2023年研究显示,遭受网络暴力的艺人出现PTSD症状的概率是普通人的5.6倍。

最隐秘的枷锁来自资本合约。某经纪公司前法务透露,标准艺人合约中通常包含"形象维持条款",要求艺人自行承担心理治疗费用且不得影响工作。2024年某顶流解约案曝光的合约显示,艺人单方解约需支付相当于10年代言费的违约金。

日韩镜鉴:演艺圈心理干预机制对比

韩国演艺制作者协会的"绿树计划"值得关注:每年强制心理评估,评估结果与工作安排挂钩;建立匿名咨询系统,由行业协会而非经纪公司支付费用。日本杰尼斯事务所则实行"紧急休养制度",艺人累计工作满200天自动触发30天带薪假。

这些机制的核心在于将心理健康纳入行业标准。如韩国实行"心理休假银行",艺人可将未休假期折算为心理咨询券。相比之下,国内仅少数头部公司设有EAP服务,且多流于形式。

构建防护网:从个案到系统的解决方案

中演协可借鉴运动员体检机制,建立艺人心理档案分级制度。将心理评估与演出许可证挂钩,对高风险艺人强制暂停工作。经纪合约应明确每年不少于15天的带薪心理假,并设立第三方监督机构。

粉丝群体也能成为预警系统。建议后援会设立"心理健康观察员",当艺人连续两周未更新动态或出现情绪异常发言时,启动分级响应机制。目前中科院心理所热线已开通艺人专属通道,由受过专业训练的志愿者接听。

文苡帆删除的那句"愿你回到星星上"或许是最好的悼念方式。当我们停止追问"为什么自杀",转而思考"如何预防下一个悲剧",才是对逝者真正的尊重。毕竟,在镁光灯照不到的角落,那些被掌声掩盖的啜泣同样值得倾听。

举报/反馈

网址:37岁演员于朦胧坠楼身亡:娱乐圈心理健康危机何时休? https://mxgxt.com/news/view/1903838

相关内容

37岁演员于朦胧坠亡事件背后:娱乐圈心理健康危机亟待破局演员于朦胧坠楼身亡,小区业主发声

37岁演员于朦胧坠楼身故,据称其曾遭雪藏,为何演员会被“雪藏”?这对他心理状态影响多大?

恐高症与坠楼悲剧:于朦胧之死撕开明星职业的隐性伤口

演员于朦胧坠楼身亡警方排除刑案,生前曾参加发布会

爆料演员于朦胧坠楼博主被禁言

又一位明星离世,37岁于朦胧坠楼身亡!

于朦胧坠楼身亡后,众明星发文悼念,唯有杨幂一句话让人瞬间泪奔

警方通报于朦胧坠亡,3位造谣者被处罚,调取监控排除刑事嫌疑

于朦胧的坠亡,撕开了娱乐圈的遮羞布