街拍瞬间|昔日明星回归日常|全民围观还是应当尊重?

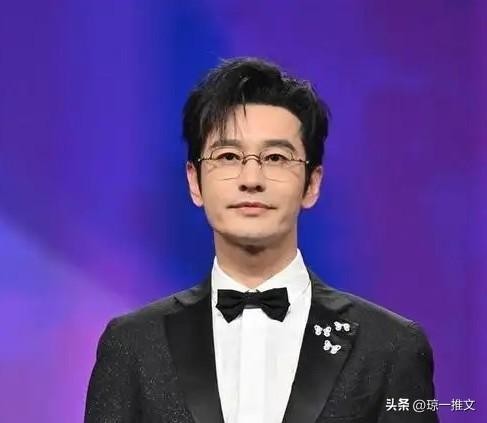

最近有网友在北京大学未名湖边传出一组照片,画面里有人认出疑似董璇在树下等候,神情平静;同一时间,另一组街拍在社交平台流传,画面里是高云翔带着小女儿在商场逛零食、父女互动自然。

你会好奇:明星下了镜头,生活到底长什么样?

这两组画面把这个问题又推到眼前。

照片里呈现的是日常而非舞台。

有人靠树坐着、看起来像是在等演出或陪伴;有人牵着孩子的手,走在商场里慢慢挑选。

服装简单,动作随意——不是刻意“上镜”,更像普通人的下午。

这让不少网友既感到惊讶又有熟悉感:曾经频繁出现在屏幕前的人,也会回到平常生活。

为何这样的画面会被放大?

一方面是怀旧:公众对曾经熟悉的荧屏形象有记忆,看到“曾经的他/她”会产生情绪共鸣。

另一方面是社交平台的放大效应——一张图、一条短视频很容易被转发,讨论迅速堆积,热度就来了。

还有媒体与吃瓜心态共同推波助澜,话题就能持续发酵。

但要注意,眼见未必全是事实。

所谓“拍到”“认出”这类描述,最好有三点支撑:一是照片或视频的原始出处(谁拍的、何时何地);二是当事人或其工作室的回应;三是主流媒体的核实报道。

没有这些核实,转发很可能把猜测当成事实传播,这是对当事人不公平,也给公众制造误导。

尤其要对涉及未成年人的画面格外谨慎。

孩子不是公共话题的主体,媒体和网友不应过度描述孩子的身份信息、学校或家庭细节。

法律与伦理都建议:关于未成年人的图片使用需更严格的权限和更高的保护标准。

看到孩子入镜,理应多一份保留和尊重。

从传播学角度讲,“淡出+偶遇放大”是可解释的。

当一个公众人物减少公开活动,粉丝与路人对其曝光的期待值就会提高;每一次偶然的出现就容易被赋予更多意义。

证明这种因果并不难——只要对比该艺人近年公众曝光频次与此次图片的转发量,通常能看出“减少曝光→单次曝光被放大”的趋势。

那么媒体和普通人该怎么做?

媒体应优先核实:联系当事方或其工作室求证,标注照片来源并获得授权,尽量避免对家庭或法律历史做未经证实的牵强连接。

普通网友则可以在转发前问一句:这图有出处吗?

当事人回应了吗?

冷静一下,别让一时的好奇变成对别人生活的干扰。

你可能会问,有没有前车之鉴?

有。

过去也有不少明星被街拍后选择发文说明、授权发布或要求撤图,处理方式不同但共同点是:权威回应能迅速止住谣言,授权能规范传播。

这个小经验告诉我们:在信息快速流动的时代,求证比第一时间转发更重要。

另一方面,公众对明星日常的好奇并非完全负面。

明星回归普通生活的瞬间,能让人看到平凡的温度,这种温度有助于消解过度偶像化。

关键是如何把好奇变成尊重——既想知道,也不伤害;既关注,也留白。

媒体和平台的规则在这里很重要。

写到这里,我想把几个简单可操作的核验步骤放出来,供大家在看到类似画面时参考:先看图片来源(摄影者或账号),再查是否有当事人或工作室声明,第三步看主流媒体是否跟进核实,最后思考是否涉及未成年人或敏感历史,若有则更应谨慎。

几句话,核查三步走,能少踩不少坑!

最后,欢迎你在评论里说说你的看法:看到明星的日常,你是喜欢围观还是倾向保护?

你曾因为一张街拍改变对某位明星的印象吗?

留言告诉我你的故事,我们一起讨论——别忘了,讨论可以热烈,但请保持尊重。

明星有舞台,也有人生。

他们的镜头前后不应被混为一谈;我们可以好奇,但更应该学会核实和尊重。

下一次遇到类似画面,先停一停,问一问:这消息从哪来?

我们真的需要知道所有细节吗?

本文倡导积极健康的网络环境,杜绝低俗内容,如有侵权请联系我们删除。

举报/反馈

网址:街拍瞬间|昔日明星回归日常|全民围观还是应当尊重? https://mxgxt.com/news/view/1896981

相关内容

「公众人物隐私」:全红婵偶遇风波背后,反思过度围观与尊重私人空间的边界明星夏日时尚风采2022年街拍精彩瞬间

昔日'国民校草'李易峰北京街头低调现身,褪去星光尽显生活本真

欧美明星日常街拍

尊重隐私界限明星日常照片应适度分享

夏日时尚2022年明星街拍精彩瞬间

他们从昔日的街边路人甲到今日的天王天后,全靠当年的星探发掘!

黄新淳追星成功!鹿晗高瀚宇青岛逛街被偶遇,市民理性围观引热议

杨紫随拍揭秘:明星日常里的真我瞬间与粉丝心连心

虞书欣暖心街拍:用镜头捕捉路人瞬间,明星与素人互动新风尚