硅谷人形机器人创业公司倒闭意味啥 行业进入“算账阶段”

硅谷人形机器人创业公司倒闭意味啥 行业进入“算账阶段”!硅谷的人形机器人创业公司 K-Scale Labs 倒闭了。这家公司虽然没有 Figure 或特斯拉 Optimus 那样的高调发布和曝光,但在硅谷内部,K-Scale 的工程激情、开源势能和可展示的 demo 一度被视为机器人创业的黄金组合。

然而,当原型机终于打磨出来时,市场环境已经改变。原本愿意为“宏大愿景”买单的投资人开始关注实际问题:机器人卖给谁?成本结构能否支撑?有没有现金流?最终,公司因融资断裂、团队解散而停止运营。K-Scale 的倒下不仅是一个普通创业公司的失败,更像是一个行业信号:在硅谷,人形机器人的叙事正在从“梦想阶段”进入“算账阶段”。

年初朱啸虎曾判断,许多人形机器人公司 CEO “都是自己想象出来客户”,因此会“批量退出”。当时引来不少批评,但如今,K-Scale 的倒闭似乎验证了他的观点。

K-Scale 在圈内快速被人认识,是因为它选择了一条与众不同的路——做“开源的人形机器人”。行业内不少公司走封闭路线,但 K-Scale 在宣布关闭时选择了一次性公开全部硬件设计与开发工具,把自己的机器人项目彻底开源。因此,在技术社区里,K-Scale 仍像一颗冒出来的新星:体量不大,却野心不小,带着一点“硅谷老黑客精神”的味道。

2024 年,Benjamin Bolte 离开了 Meta,创立了 K-Scale。他的履历符合“机器人独角兽创始人”的典型画像:曾在特斯拉写过 Optimus 的核心视觉模型代码,在 Meta 做过机器人自学习研究。加入他的两位联合创始人也助力 K-Scale 获得 YC 的 50 万美元种子融资。同年,K-Scale 又获得 Fellows Fund 领投的 400 万美元种子轮;随后 Nat Friedman 和 Daniel Gross 再追加 25 万美元;涛涛车业全资子公司也投了 200 万美元并签署战略合作协议。

许多硅谷创业故事都从车库开始,但 K-Scale 的版本更极端。他们租下一栋 Atherton 的大房子,把车库改成打印间,主屋变成装配区。团队成员睡在衣帽间、阁楼、临时隔间里,作息固定为早十点到凌晨三点。Bolte 后来形容这是一种“过滤机制”,能留下真正愿意把生活押给机器人的人。K-Scale 的使命感在这种压缩空间的节奏里迅速成形——他们想“让机器人真的卖给真实用户”。

K-Scale 的产品策略在最初显得非常反常识。不是先做高性能的大机器人,而是从一个售价不到 1000 美元、只有 46 厘米高的小家伙开始:Z-Bot。它便宜、可编程、对开发者友好,甚至在黑客松上因为一个 dab 动作被人拍视频、传到微信上而引发话题。在美国市场,小型人形机器人这一细分领域尚未形成强本土供应体系,而中国公司凭借供应链优势和规模化潜力迅速崛起,正在抢占先机。比如像 Unitree 的 G1、AgiBot 等低价但功能强的机器人已成为趋势。

正是在这种背景下,K-Scale 推出的 Z-Bot 才显得尤为重要:它试图填补美国本土在“小型人形机器人”上的空白,以更平易近人的价格和开放设计争取被国内开发者和研究者采用。按这个逻辑,本来应该是 Z-Bot 先推向市场,再用现金流反哺更大的机器人。这个“先小后大”的路径是稳的,也是 K-Scale 唯一能走通的商业路线。

但 K-Scale 的命运并没有按照这个逻辑展开。转折点来自一次与投资人的交谈。Bolte 被一种叙事诱惑所吸引——一位他十分敬重的 VC 告诉他,如果能让更高级、售价 8999 美元的 1.4 米人形机器人 K-Bot 获得 100 个预订单,他们愿意给出 2000 万美元的 A 轮融资。对于一个资源紧绷、团队扩张、资金即将见底的创业公司,这样的承诺几乎像是一条能把 K-Scale 从“项目”变成“公司”的捷径。

于是战略出现了突变。Z-Bot 的优先级被降到第二梯队,团队开始把最核心的资源集中在 K-Bot 上。理由听上去也很硅谷:大机器人更像“严肃公司”,更像 Figure、特斯拉那种能讲 10 亿美元故事的公司;Z-Bot 太便宜,可能会让人认为 K-Scale 是一家“玩具公司”。Bolte 后来坦言:“这是重大失误……可能是首要的失误。”相比较于小机器人,“大机器人特别难出货,成本也特别高”。

在这里,K-Scale 的叙事与现实第一次出现分岔。叙事告诉他们:做大机器人,你才能站到行业故事里。现实却在悄悄提醒:你真正能卖出去的,可能是 Z-Bot。团队内部继续保持着高强度节奏。K-Bot 的执行器、结构件、附件系统被反复迭代,房子里常年亮着灯。Z-Bot 依然有更新,但它不再是公司的“未来”。

在表面上,这是一个技术团队全速运转的状态;但在底层结构里,它已隐含一种严重风险——公司所有的生存可能性,都被压到了一个难以验证的假设上:100 台预订单。而 Bolte 对融资的依赖程度,也随着投入越多而越大。他多次公开强调“没有钱就什么都做不下去”,把融资视为通往产品化的唯一道路。

可市场情绪并不按创业公司的节奏变化。当 K-Bot 终于准备推出时,投资人已经从“看 demo”切换到“看出货量、看现金流”,VC 的承诺自然也没有兑现。层层叠加的结果是:Z-Bot 没有来得及商业化,K-Bot 受限于供应链能力陷入量产困境,融资换不到,工程师开始离开,团队文化迅速瓦解。不是技术失败,也不是产品失败,而是节奏、叙事与现金流三者之间错位之后的不可逆。

K-Scale 的倒闭不仅是硅谷创业周期里的一场意外,更是行业内部多条线索指向同一个结论:现金流和真实客户正在成为新的生死线。年初朱啸虎的观点现在看起来不再只是刺耳的预测,而是逐渐被现实印证。过去一年里,无论是物流机器人、农业机器人还是社交陪伴机器人,许多同样拥有亮眼 Demo、研发实力雄厚的项目,都在同一个地方卡住了:量产前的那一步。

这些案例共同点非常清晰:不是技术不够先进,也不是场景不存在,而是都无法把 Demo 转化为“稳定、可预测、能形成现金流的客户”。行业在用一个接一个的失败告诉大家——这条闭环必须被真正跑通,而不是被讲出来。

K-Scale 的创始团队在倒闭邮件中写得非常直接:人形机器人要靠规模化把成本摊薄,“如果无法通过融资与规模化摊销来降低单位经济成本,我们就无法让产品跑通”。换句话说,没有订单,就没有融资;没有融资,也无法把成本打下来;成本打不下来,就无法获取订单。这条闭环一旦断裂,公司会迅速进入“死亡螺旋”。

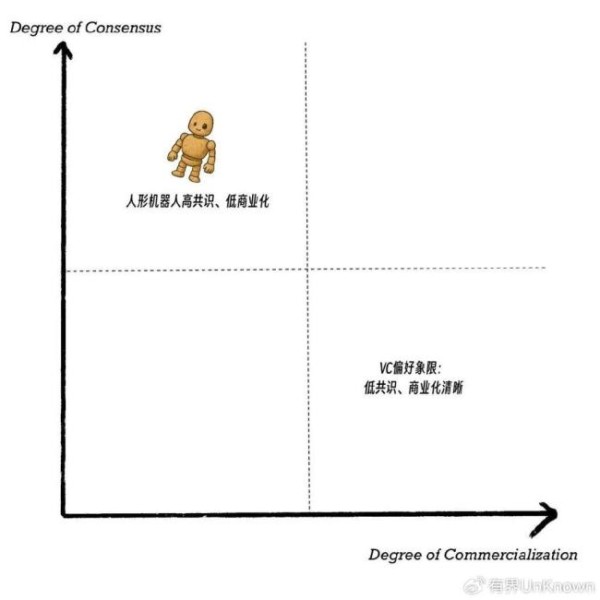

资本端的问题更清晰:2024–2025 年投资正在向极少数头部公司集中。Figure、1X、Apptronik、Unitree、Agility Robotics 这些明星项目获得了巨头与基金的大额融资;而中腰部公司则普遍出现融资周期变长、估值回调、现金流紧张。对 VC 而言,“概念空间大,但客户不明”的人形机器人不再是“值得提前下注”的赛道。

国内同样如此。除了宇树等凭出货量站稳脚跟的公司,大部分人形机器人项目的订单来源高度相似:央企展示、实验室采购、同行互相购买、媒体拍摄。朱啸虎所说的“想象中的客户”,在很多项目里确实存在。

K-Scale 的倒下像一面照妖镜,照出的是人形机器人赛道更普遍的风险结构:叙事容易做大,商业却很难起跑。在国内,这种结构同样存在。K-Scale 给我们的启发,是反思“哪些结构最危险”。第一种,是传播速度远快于商业验证速度的项目;第二种,是工程节奏远快于市场节奏的项目;第三种,是以示范和政策目标为主的项目或平台。这些问题都不是某一家公司特有的,它们属于整个行业的“成长病”。

K-Scale 的故事提醒中国创业者,一家人形机器人公司能不能走下去,关键在于一件更朴素、更难、更关键的事情:谁愿意为这台机器人付费?

网址:硅谷人形机器人创业公司倒闭意味啥 行业进入“算账阶段” https://mxgxt.com/news/view/1884828

相关内容

硅谷人形机器人创业公司K硅谷人形机器人倒闭,朱啸虎的“剧透”应验了?

美国知名机器人公司,倒闭

第一家人形机器人公司,死在量产上

爆大雷!机器人明星公司突然“猝死”

机器人谷提升创新能级 全产业链条协同发展

不止于人形:优必选、地瓜机器人、加速进化眼中的机器人产业新图景

博实股份:公司与哈工大共同合作设立的人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目,目前处于原理样机研发阶段,尚未进展到组建企业及产业化阶段

如何让一家濒临倒闭的创业公司起死回生?

上海明星企业,人形机器人方向