吴彤这回是不是真的疯了?

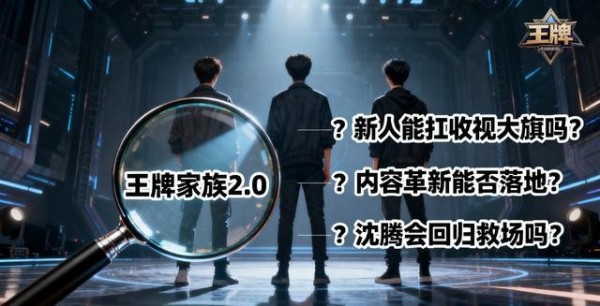

《王牌对王牌》没了沈腾贾玲,这节目还能叫王牌吗?我就问一句,还能吗?!第八季的收视率都跌到啥样了,0。43%啊,这数字简直就是贴在脸上的一巴掌,火辣辣的疼。

就是在这种要死不活的时候,吴彤居然敢把《三个少年》里的那几个小年轻给直接塞进来。穆祉丞,牛在在,听过吗?反正我身边看电视的老哥老姐们,十个有九个都摇头。

这不就是开玩笑嘛。以前我们守着电视是为了啥?不就是为了看沈腾和贾玲俩人你一言我一语,一个眼神就能把人逗得前仰后合。那种放松,那种快乐,是一天上班累死累活回来最好的解药。现在呢?换上三个生面孔,让我们跟他们培养感情?我们哪有那个闲工夫。

老将走了,这台戏还怎么唱?

以前的王牌,那才叫真的王牌。沈腾往那一站,什么都不说,光是那个表情就能让人笑半天。贾玲呢,就像咱们身边的开心果,谁跟她搭戏都舒服。两个人一唱一和,把一个普普通通的游戏玩出花来。

他俩在的时候,收视率高到吓人,那才是真正的国民综艺。可贾玲一走,光剩沈腾一个人,你明显能看出来他累了,那种孤军奋战的感觉,屏幕前的我们都替他心酸。收视率立马就掉下来了,这不就是最直接的证明吗?

观众的眼睛是雪亮的。我们看节目,看的是那份熟悉和默契,是那种“王牌家族”在一起的温暖感觉。现在人走了,家也散了,你找几个新人来,就想把这个家重新撑起来?太想当然了。

> “大家看这个节目,图的就是个放松,图的是笑到肚子疼。现在人走了,感觉这个节目的魂儿也跟着走了,空荡荡的。”

说句不好听的,没了沈腾贾玲这对活宝,王牌的那些老掉牙游戏还有谁看得下去?传声筒,你比我猜,翻来覆去就那么几样,以前是靠人把游戏带得好笑,现在人没了,游戏的无聊就彻底暴露出来了。

广告又多得要死,有时候感觉看广告的时间比看正片还长。以前有沈腾他们插科打诨,广告时间都变得有趣了,现在呢?就是干巴巴的念稿子,让人只想快进。

这几个新来的,到底行不行?

也不能一棒子打死所有新人。节目播出后,居然有人说感觉还不错,说这三个少年带来了新鲜感。

新鲜感?什么叫新鲜感?是他们站在台上那种不知所措的青涩?还是他们接不住梗时的尴尬冷场?我承认,他们很努力,也很真诚,给关晓彤宋亚轩颁奖的时候,那份紧张和认真,确实挺可爱的。

可爱不能当饭吃啊!王牌是个搞笑综艺,不是温情访谈。观众要的是密集的笑点,是出其不意的包袱。这几个孩子,看得出来综艺感还在培养阶段,跟那些老油条比起来,差距不是一点半点。

> “吴彤最大的胆子,就是敢把三个大部分中老年观众压根不认识的孩子,直接扔到这个千疮百孔的舞台上。你说是他有魄力,还是单纯的没办法了?”

有时候看着他们,我都替他们着急。前辈们抛出一个梗,他们愣在那里,不知道怎么接,整个节奏一下子就断了。那种感觉,就像一桌人正热热闹地吃着火锅,突然有人往里加了一大勺冰块,瞬间就冷下来了。

有人说这是成长,要给新人机会。道理是这个道理,可王牌是多大的一个节目啊,让新人在这种万众瞩目的舞台上练手,是不是有点太冒险了?万一这季彻底搞砸了,这个金字招牌可就真的砸手里了。

是创新还是无奈之举?

吴彤自己说,以前太依赖明星了,现在反而是个机会,可以重新开始。话说得是挺好听,但实际情况呢?

说白了,是不是因为沈腾和贾玲的出场费太高,请不起了?或者说,人家现在事业发展那么好,贾玲都当大导演了,沈腾的电影一部接一部,谁还愿意每周都耗在一个游戏重复、创意枯竭的综艺里?

> “节目的根本问题从来就不是嘉宾,而是那些玩了八百遍的破游戏和无孔不入的广告。沈腾贾玲就像一张巨大的创可贴,把这伤口给盖住了。现在创可贴一撕,脓水都流出来了。”

换新人,很可能不是什么主动的“革新”,而是一种被逼无奈的“节流”。请三个新人的成本,肯定比请沈腾贾玲低得多吧?用“培养新人”、“打造新家族”这种话术包装一下,听起来就高大上多了。

但观众不傻,我们看得出来节目质量到底有没有提升。如果只是换了人,游戏还是那些老游戏,剪辑还是一样乱七八糟,那这不叫革新,这叫换汤不换药,甚至连汤都换了,只剩个锅了。

你说未来的路怎么走?我也不知道。也许这三个少年真的能快速成长,扛起大梁。也许吴彤真的憋着什么大招,准备在后面的节目里放出来,给所有人一个惊喜。

但就目前来看,悬。

> “你不能把一辆法拉利的发动机给拆了,换上个拖拉机的引擎,还指望它能跑第一名。现在这感觉,就是换了个引擎,声音突突的,还希望观众别听出来。”

作为一个看了好多年的老观众,心里是真挺不是滋味的。这个节目陪伴了我们那么多年,带给我们那么多欢乐。真不希望它就这么慢慢地凉了。

现在我打开电视,看到王牌,总会下意识地去找沈腾那个蔫坏的笑,去找贾玲那个爽朗的拥抱。找不到了,心里就空落落的。

不知道你是不是也跟我一样有这种感觉?你现在还会每周都守着看吗?你觉得,没有了沈腾和贾玲的王牌,还值得我们继续追下去吗?评论里唠唠吧,反正心里挺不得劲的。