导语

四苯基乙烯(TPE)是一个被广泛研究以及应用的聚集诱导发光(AIE)明星分子,这个仅有四个苯环加一个碳碳双键组成的简单分子展现出了异常奇妙的发光行为,但其背后神秘的光物理性质一直是学术界不断探索的理论难题。最近,香港中文大学(深圳)唐本忠院士与浙江大学张浩可副研究员课题组联合赫罗纳大学Lluís Blancafort副教授课题组通过系统的实验与理论计算揭示了TPE在聚集态下展现出的增强蓝光发射来源于相邻苯环之间的分子内空间相互作用(TSI),而非曾经普遍认为的四个苯环与双键之间的价键共轭(TBC)。通过对TSI的定量分析以及激发态演化路径模拟,作者建立了TPE完整的光物理机理。该理论模型同时能够推广应用于多转子有机发光体系,相关研究成果发表在J. Am. Chem. Soc. 2022(DOI: 10.1021/jacs.2c02381)。

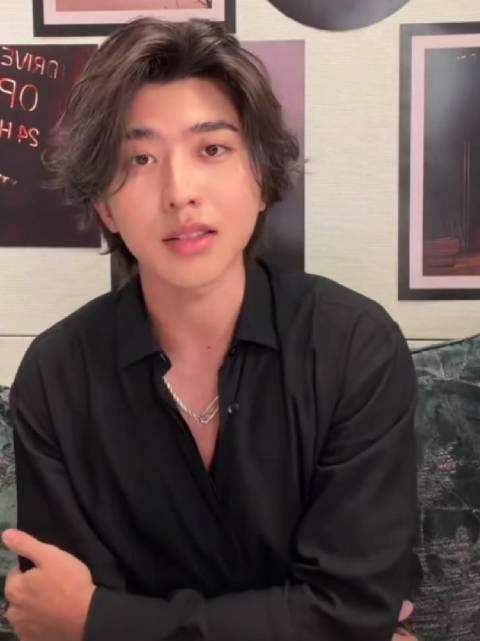

唐本忠院士简介

香港中文大学(深圳)冠名校长讲座教授,理工学院院长,博士生导师;中国科学院院士、发展中国家科学院院士、亚太材料科学院院士、国际生物材料科学与工程学会联合会会士、英国皇家化学会会士、中国化学会会士。1982年于华南理工大学获学士学位,1985年、1988年先后获日本京都大学硕士、博士学位;曾在多伦多大学从事博士后研究工作。1994年加入香港科技大学任教,2008年晋升为讲座教授,2021年加入香港中文大学(深圳)。唐本忠院士主要从事高分子化学和先进功能材料研究,特别是在聚集诱导发光(Aggregation-Induced Emission, AIE)这一化学和材料前沿领域取得了原创性成果,是AIE概念的提出者和研究的引领者。目前已发表学术论文1700多篇,总引超130000次,h影响因子为160,拥有100多项授权专利。现任德国Wiley出版社发行的Aggregate(《聚集体》)杂志主编。唐本忠院士获得多项奖励,Nano Today Award奖项(2021),国家自然科学一等奖(2017),何梁何利科学与技术进步奖(2017)、第27届Khwarizmi国际科学奖(2014)、美国化学会高分子学术报告奖(2012)、国家自然科学二等奖(2007)、Croucher基金会高级研究员奖(2007)、中国化学会王葆仁奖(2007)和Elsevier出版社冯新德聚合物奖(2007)等。课题组网站:https://tangbz.ust.hk/index.html。

张浩可副研究员简介

浙江大学高分子科学与工程学系和杭州国际科创中心双聘研究员,2021年入选杭州国际科创中心“青年人才卓越计划”。主要研究兴趣:光物理化学、计算化学和手性化学。发表论文90余篇,其中以通讯作者和第一作者发表论文29篇(包括J. Am. Chem. Soc. 3篇、Angew. Chem. Int. Ed 4篇、Adv. Mater. 2篇、Nat. Commun. 1篇)。论文被引4200余次,H-因子36(Google Scholar)。在国际学术会议上作邀请报告和口头报告10余次,2018年荣获欧洲材料研究学会颁发的“优秀青年科学家奖”,现担任由科学出版社出版的“聚集诱导发光”系列丛书的副总主编,Chem. Res. Chinese Universities 客座编辑,Front. Chem.客座编辑,Chin. Chem. Lett. 青年编委。被Nat. Commun.、Aggregate、Poly. Chem.、J. Phys. Chem. Lett.、Mate. Chem. Front. 和 Sci. Rep. 等期刊邀请作为独立审稿人。课题组主页:www.aie-zju.cn。

Lluis Blancafort副教授简介

Lluis Blancafort于1991年在Institut Quimic de Sarria(巴塞罗那)获得化学工程学位。他获得了博士学位。1996年从维尔茨堡大学毕业,研究α-过氧化内酯的反应性。1997年至2002年在伦敦国王学院从事博士后研究,研究激发态机理的计算。2002年加入赫罗纳大学,担任Ramon y Cajal研究员,并于2007年成为副教授。他的主要研究兴趣是激发态和非绝热过程的理论和计算,包括激发态势能表面和动力学。他对AIE研究的主要贡献是圆锥交叉通道受限模型。课题组主页:http://stark.udg.edu/~lluisb/index.htm。

前沿科研成果

AIE明星分子四苯基乙烯空间相互作用发光机理探究

在分子光物理理论中,通过共价键产生的共轭结构被认为是有机发光分子产生电子跃迁的基础。众所周知,更大的TBC将产生更强的电子跃迁和更优异的光物理性能,尤其是对于具有稠合芳环结构的分子。然而,基于TBC的原理往往仅适用于单分子或稀溶液状态,在聚集态下,发光体系会展现出与TBC原理相反的行为(图1)。

(来源:J. Am. Chem. Soc.)

图1.(a)稀溶液下的光吸收与光致发光波长;(b)稀溶液与固态下的光致发光谱。

另一方面,人们一般认为没有TBC的分子不会发出可见光。然而,随着簇集发光(CTE)研究的不断深入,研究人员发现非共轭结构(如纤维素和牛血清白蛋白)通过聚集能够产生异常的可见光发射,即簇发光,并初步提出空间相互作用(TSI)的理论机制。然而,目前大部分对于TSI的研究都是定性的描述,TSI的量子机制仍然是一个黑匣子,即TSI的光物理性质是什么、TSI 在哪里发生以及 TSI 怎样影响光子的吸收和发射。

在本工作中,作者将TPE作为研究模型,系统地探索了TSI的光物理本质。TPE在溶液态下发出微弱紫外光,但在聚集态下能够产生大幅红移的增强蓝光。通过对TPE系列衍生物的光谱测试发现,具有相邻苯环结构的分子,它们的激发光谱会发生红移,同时在低温下都能够展现出红移增强的发光,证明了相邻苯环间空间相互作用是其发光红移的关键。

图2. 具有不同数量与位置的苯环的衍生物在常温(RT)与低温(LT)下的光致发光谱。(来源:J. Am. Chem. S

通过Atom-in-Molecules(AIM)的计算,作者实现了对TSI的定量评估,激发态势能面(PES)上对应结构的发光波长与其TSI的强度呈现准确的正相关关系。

图3. AIM分析(来源:J. Am. Chem. Soc.)

通过进一步的最小能量路径(MEP)计算,作者发现溶液状态下TPE的激发态会向顺反异构化的方向演化,最终到达最小能量交叉点而发生非辐射衰减。由于溶液状态下,分子运动剧烈,顺反异构方向势能面平坦,因此TPE不能展现TSI特征的发光。但在固态下,由于分子运动大幅受限,顺反异构路径被完全抑制,TPE转向部分受限的光诱导成环路径,并最终到达稳定的激发态能量最小点(S1,min,xtal),从而发出增强的TSI特征的蓝光。

图4. TPE的激发态演化过程以及电子结构(来源:J. Am. Chem. Soc.)

该工作中提出的激发态空间相互作用(ESTSI)与传统的依靠TBC调控发光性能(如扭转分子内电荷转移/TICT和激发态质子转移/ESIPT)的机理相比,ESTSI的分子结构更简单,可以仅仅为纯碳氢结构,同时固态或聚集态对ESTSI有增益作用。因此ESTSI不仅具有重要的光物理研究意义,同时可以作为一种新型的发光分子设计理念,为开发具有多维电子结构的智能发光材料提供新策略。

图5. ESTSI与TICT以及ESIPT的对比。(来源:J. Am. Chem. Soc.)

这一成果近期发表在J. Am. Chem. Soc., 文章作者为Junkai Liu、Haoke Zhang*、Lianrui Hu、Jun Wang、Jacky W. Y. Lam、Lluís Blancafort* and Ben Zhong Tang*。返回搜狐,查看更多