本想独揽大权的宋美龄,为何在蒋介石刚咽气不久就连夜逃往美国?

雨落台北,权柄悬空。一九七五年四月五日的台北,天色如墨,骤雨倾盆。这场不期而至的雷雨,仿佛是天穹为一位时代强人的逝去而流下的泪水,也像一道厚重的灰色幕布,试图掩盖即将登场的权力更迭的序幕。在弥漫着消毒水气味与无声悲恸的病房内,蒋介石的生命之火正在摇曳熄灭。床边,长子蒋经国悲恸欲绝,如同一个迷失在巨大失落中的孩子,紧抓着医生的手臂,情绪失控地呼喊着用电击挽回父亲的生命,其情其景,令人动容。这哭声,是骨肉亲情的天然流露,也是一个深知大厦将倾的继承人的本能惶恐。

然而,在病床的另一侧,与他仅有十二岁年龄之差的继母宋美龄,却展现出一种异乎寻常的沉静。她的悲痛内敛而克制,在判断局势已无可挽回后,她果断转身,以惯有的权威口吻命令医生为蒋经国注射镇静剂。然而,这道在过去数十年间几乎从未被质疑过的命令,此刻却如同石沉大海。手持针管的医生与护士们面面相觑,脚下仿佛生根,无人上前执行。这几秒钟的凝固与沉默,远比窗外的雷鸣更为震耳。它无声地宣告了一个残酷的现实:权力的磁场,正在发生不可逆转的偏移。人心的向背,在这生死交界的瞬间,已完成了悄然的重新布局。

蒋介石的溘然长逝,不仅标志着一个政治时代的终结,更瞬间抽空了维系蒋氏家族内部微妙平衡的那根核心支柱。权柄悬空,风暴在宁静的丧钟声里酝酿。次日,葬礼仓促举行,肃穆的哀乐与凝重的空气,都无法掩盖那无形却无处不在的权力张力。所有人都心照不宣:一场关乎未来走向的暗战,已然拉开序幕。

一语定乾坤:葬礼上的宗法之剑。葬礼之上,蒋经国一身缟素,面容憔悴,步履沉重。作为孝子,他宣读悼词,声音因悲痛而几度哽咽。然而,就在这寄托哀思的庄严时刻,他却投下了一枚精心计算的政治震撼弹。他没有冗长地歌颂其父一生的文治武功,而是以一种不容置疑的语气,向所有在场者,乃至向整个台湾社会宣告:将遵从父亲遗愿,把蒋介石与原配夫人毛福梅合葬。

此言一出,看似是恪守孝道、完成先人夙愿的家庭内部安排,实则是一柄精准无比、直刺要害的“宗法之剑”。在中国传统宗法社会的逻辑里,“合葬”是夫妻关系最正统、最终极的确认与象征。这一宣告,在法理与伦理的层面,巧妙地、彻底地将宋美龄这位陪伴蒋介石近半个世纪、举世公认的“蒋夫人”,从“正妻”的宗法地位上轻轻地,却又决绝地抹去了。它无异于一场公开的、诛心的政治宣言:权力的正统继承,将沿着血缘的脉络(蒋经国为毛福梅所生),而非姻亲的纽带(宋美龄为蒋介石之妻)进行传承。

这一刻,对宋美龄而言,无疑是五雷轰顶。她清晰地感觉到太阳穴处血脉贲张的跳动,那是震惊、愤怒与巨大挫败感交织的生理反应。她瞬间明了,蒋经国这一招,釜底抽薪,直接动摇了她权力合法性的根基。她半生经营所依赖的“夫人”光环,在宗法制度的铁律面前,显得如此苍白无力。她所拥有的那些看似耀眼的政治资本、国际人脉,在“名不正则言不顺”的传统力量面前,仿佛瞬间被抽空了底气。

回到寓所,夜深人静,宋美龄独坐书房,将堆积如山的文件,一页页投入火盆。跳跃的火光映照着她复杂难明的面容,其中一张尤为特殊的纸片——她与蒋介石维系了四十八年婚姻的结婚证书,也在火焰中蜷曲、焦黑,最终化为灰烬。这曾是她权力与荣耀的起点与凭证,如今在现实政治的冷酷面前,仿佛已一文不值。这一把火,烧掉的不仅是过往的秘密与牵绊,更像是一场与过去时代决绝的仪式。

殊途的权源:两种截然不同的权力逻辑。要深刻理解葬礼上那一瞬间的胜负手,必须回溯宋美龄与蒋经国二人截然不同的权力来源与积累路径。他们的权力,如同两条从未真正交汇的河流,奔涌在不同的河道里。

宋美龄的权力图谱:向外的、依赖性的“软实力”。宋美龄的能量场是外向型的。她一口流利的英语、深厚的西方文化素养、以及在美国政界、商界、媒体界经营多年的庞大人脉网络,构成了她独特的权力资本。在抗日战争及冷战初期,她是蒋介石政权不可或缺的“外交王牌”,被誉为“可抵二十个陆军师”。她能以优雅的姿态在美国国会发表演讲,赢得掌声与援助;她能周旋于罗斯福、杜鲁门等美国总统之间,为国民党政权争取至关重要的军事和经济支持。在岛内,她通过“妇联想”、慰问将士、操作缝纫机塑造亲民形象等方式,主要扮演着一个光彩照人的符号性角色。她的权力,更多依赖于她作为“蒋介石夫人”的身份,以及她个人非凡的魅力与沟通能力。这种权力如同藤蔓,需要依附于强壮的树干(蒋介石)才能攀援向上,一旦树干倾倒,便极易失去依托。它是一种“软实力”,耀眼但根基不稳,飘忽于庙堂之上,而非深植于土壤之中。

蒋经国的权力根基:向内的、制度性的“硬实力”。与继母相反,蒋经国的权力之路是内向且扎实的。他被父亲有意培养,从苏联回国后,便一步一个脚印地在台湾本土深耕。他先后主持“救国团”、掌管“国防部总政治作战部”、执掌“行政院”……将党、政、军,尤其是情治系统和国家安全这类硬核权力部门,逐一牢牢掌控在自己手中。更为关键的是,他主导推动了影响深远的“十大建设”,大力推动经济发展、基础设施建设,将自己的政绩与台湾的经济起飞紧密捆绑在一起。他走入田间地头、工厂车间,塑造了“勤政亲民”的实干家形象。蒋经国的权力,是建立在严密的组织体系、实际的政策绩效以及本土官僚和民众基础之上的。这是一种制度性的、结构性的“硬实力”,它深深扎根于台湾社会的土壤,具有更强的内生性与稳定性。

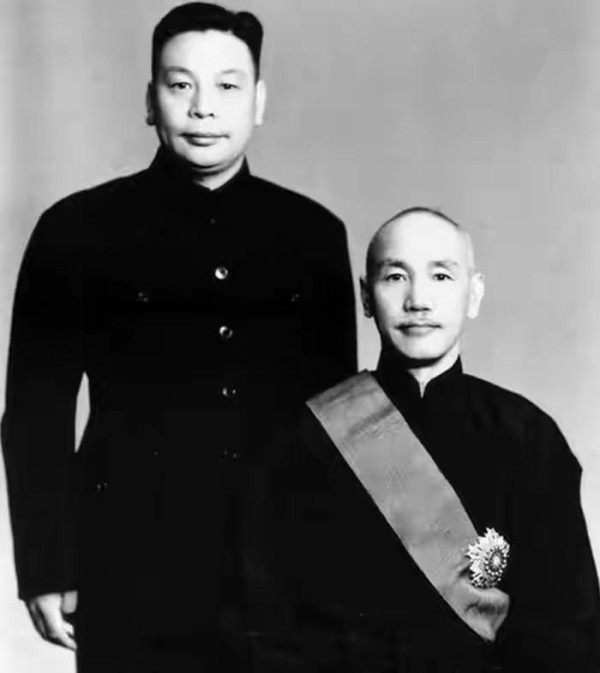

过去,蒋介石作为最高统治者,是维系这两种权力模式平衡的支点。他需要宋美龄的对外桥梁作用,也需要蒋经国的内部维稳与建设能力。他甚至曾在日记中苦心写下“经国、纬国都是宋美龄的儿子”这样的字样,试图在情感和名义上弥合家庭内部的裂痕。然而,一旦他这个支点崩塌,天平便无可避免地、剧烈地向着拥有更坚实根基的一方——蒋经国倾斜。

积怨的冰山:三十六载的私人恩怨。政治博弈的冷酷之下,往往涌动着个人情感的暗流。蒋宋之间的权力对决,并非始于蒋介石逝世的瞬间,其伏笔早已深埋在长达三十六年的岁月积怨之中。这座“冰山”的存在,使得蒋经国在关键时刻的决绝,更多了一层复杂的个人情感动因。

第一根刺:生母之殇(1939)。 蒋经国的生母毛福梅,在其家乡浙江溪口死于日军轰炸。此事成为蒋经国心中永远的痛。他怀有为母亲建造祠堂以资纪念的强烈愿望,然而这一诉求,却遭到了宋美龄的坚决反对。在宋美龄看来,这或许关乎她作为现任蒋夫人的地位与感受;但在蒋经国心中,这无疑是对其生母的极大不敬,也是对他孝心的无情践踏。此事最终不了了之,成为扎在他心头第一根,也是最深的一根刺。

第二根刺:“打虎”之败(1948)。 国民党政权在大陆溃败前夕,蒋经国受命于危难之际,赴上海“打虎”,意图以铁腕整顿经济,打击投机倒把的官僚资本。他雷厉风行,甚至查封了其表弟、宋美龄格外疼爱的外甥孔令侃的扬子公司。此举一度赢得社会喝彩。然而,当宋美龄直接干预,向蒋介石施压后,蒋经国的“打虎”行动功亏一篑,孔令侃安然无恙,蒋经国的威信扫地。这场挫折,不仅让他对官僚资本的顽疾深感无力,更让他对“妇人干政”产生了极度的反感与警惕。他曾在私人日记中愤懑地写下“准没好事”等语,其内心的失望与怨恨,可见一斑。

这两件跨越时空的旧事,共同构筑了蒋经国对宋美龄长达三十六年的心结。这积怨,如同冰山潜藏于水面之下,平日里不露锋芒,却在权力交接的关键时刻,赋予了蒋经国那看似冷静的政治决策以强烈的情感驱动力。葬礼上那句“与毛福梅合葬”的宣告,既是对权力正统的宣示,亦是对生母的迟来告慰,更是对过往积怨的一次总清算。

远遁与整肃:新时代的开启。葬礼上的宗法一击,已然分出了高下。现实的回应则更为迅速与彻底。1975年9月,距蒋介石逝世仅过去五个月,宋美龄便以“赴美疗养”为名,携带着装满衣物的箱笼和珍贵的张大千画作,飞赴纽约,开始了她长达数十年的异国旅居生活。

她的离去,虽是主动选择,实则是在权力格局已然明朗下的无奈退场。她曾试图通过书信对岛内政务保持一定的影响力,但彼时大权在握的蒋经国,对此类信函往往采取冷处理,置之不理。他紧接着以迅雷不及掩耳之势,签署并强力推行了《党政军人事整肃条例》。这份条例如同一把精准的手术刀,目的明确地切除孔、宋家族成员及其关联势力在台湾政界、军界和商界盘根错节的脉络。这一系列举措,标志着蒋经国时代不容挑战的权威正式确立,也彻底阻断了宋美龄任何可能的政治回旋余地。

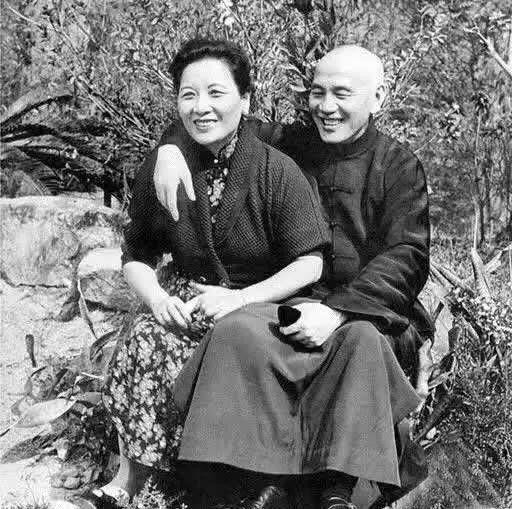

在美期间,宋美龄深居简出,颐养天年。时光荏苒,直至2003年,这位跨越三个世纪的传奇女性,在纽约寓所安然离世,享年106岁。据报道,她去世时,床头仍放着一份蒋介石日记的复印件。我们无从得知,在异乡的漫长孤寂岁月里,当她读到蒋介石昔日那些试图调和家庭矛盾、声称“两儿皆为吾妻之子”的徒劳笔墨时,心中泛起的,究竟是苦涩的嘲讽,是未竟的遗憾,还是一种洞悉世事变幻后的淡然与释怀。

而在台湾,蒋经国彻底巩固权力后,大力推进经济建设,创造了所谓的“台湾经济奇迹”。至1978年,他众望所归地就任“总统”,完全开启了属于他自己的、深刻塑造了台湾后续发展的“蒋经国时代”。

权力、人性与历史的回响。回顾1975年台北那场葬礼前后惊心动魄的权力交替,其意义远超一个家族内部的恩怨情仇,它如同一面棱镜,折射出关于权力、人性与历史的深刻哲理:

1. 权力的本质与根基:权力并非单一的形态。宋美龄代表的是一种依赖个人魅力、特定身份和国际关系的“外向型软权力”,其兴也勃,其衰也忽。蒋经国代表的则是一种根植于现实管理、构建于制度绩效和组织体系之上的“内生型硬权力”,更为持久和稳固。历史表明,真正难以被撼动的权力,往往来源于后者,来源于对现实土壤的深耕与对民生的切实贡献。

2. 传统宗法文化的隐性力量:在现代政治的表象之下,中国传统宗法制度与文化观念,依然潜藏着巨大的能量。蒋经国“合葬”宣言的精准与威力,正在于他巧妙激活并运用了这套深植于社会心理的文化密码,从而在法理和道德层面占据了无可争议的制高点。这提醒我们,理解政治运作,不能忽视其深层的文化语境。

3. 情感积怨的历史作用:历史的进程,并非全然由理性计算推动。个人的情感、长期的积怨,如同地质运动中的断层,平时隐匿不显,却在关键的历史节点上,可能引发决定性的“地震”。蒋经国与宋美龄之间长达三十六年的心结,是解读那场权力交接不可或缺的情感维度,它让人看到历史舞台上,角色们鲜活而复杂的内心世界。

4. 时代洪流与个人抉择:宋美龄的远走与美国,蒋经国的固守与开拓,都是个人在时代洪流冲击下做出的抉择。他们的命运轨迹,既有性格使然,更是大时代背景下权力结构变迁的必然结果。个人的努力与挣扎,在历史趋势面前,时而显得渺小,但其抉择本身,却构成了历史叙事的悲欢离合与戏剧性张力。

5. 激浊扬清与拨乱反正:从更宏大的视角看,这场权力过渡,在某种程度上也是对过往某种政治局面的“拨乱反正”。它结束了依靠姻亲关系、官僚资本进行权力运作的旧模式,转向了一个(至少在形式上)更注重实际政绩、本土治理和制度建设的阶段。这对于台湾社会后续的发展路径,产生了深远的影响。

1975年台北的雨季,早已成为历史的一页。但那一瞬间的权力交替,所蕴含的关于权力逻辑、文化基因、人性幽微与历史规律的思考,却穿越时空,至今依然振聋发聩,引人深省。它告诉我们,在任何时代,洞察权力的本质,理解文化的深层结构,正视人性的复杂面相,方能更清醒地看待历史与现实的波谲云诡,从而在激浊扬清中,把握社会前进的正确方向。

举报/反馈

网址:本想独揽大权的宋美龄,为何在蒋介石刚咽气不久就连夜逃往美国? https://mxgxt.com/news/view/1872237

相关内容

1975年蒋介石葬礼上,蒋经国宣布了什么,致使宋美龄连夜逃往美国宋美龄与继子蒋经国的关系,从暗斗到妥协,再到同舟共济

75年蒋介石遗嘱中写了什么,气得宋美龄破口大骂后,孤身前往美国

蒋介石为什么要娶宋美龄?这是大姐宋霭龄和蒋介石之间,做的交易

如何看待宋美龄与蒋介石的婚姻

宋美龄在与蒋介石婚恋之前的情感往事

宋美龄和蒋介石:被时代误解的爱情

蒋介石、宋美龄、毛福梅,三者之间的关系如何

张学良和蒋介石的夫人宋美龄的关系

蒋经国和宋美龄关系如何?斗了51年,蒋经国因宋美龄一封信而大哭