宋美龄如何看待蒋经国?宋:即使我有孩子,也不可能和经国一样!

1965年早秋的台北松山机场,银灰色的“星座”客机螺旋桨慢慢启动,蒋经国弯着腰扶宋美龄登上舷梯。记者隔着围栏拍下这一幕,胶片里两个人神色平静,四周却议论纷纷——谁也说不准,这对“母子”究竟是客气还是亲近,是合作还是较量。

航班起飞后,座舱里一片低沉嗡鸣。侍从室的侍者见宋美龄系好安全带,低声询问是否需要薄毯。宋美龄轻轻摇头,用英语对身旁的蒋经国说:“这趟路辛苦你了。”蒋经国答了一句闽南口音的“应该的,阿姆”。简短的对话,仅两句,却被机组人员牢牢记下,足见外人对这对“母子”关系的敏感。

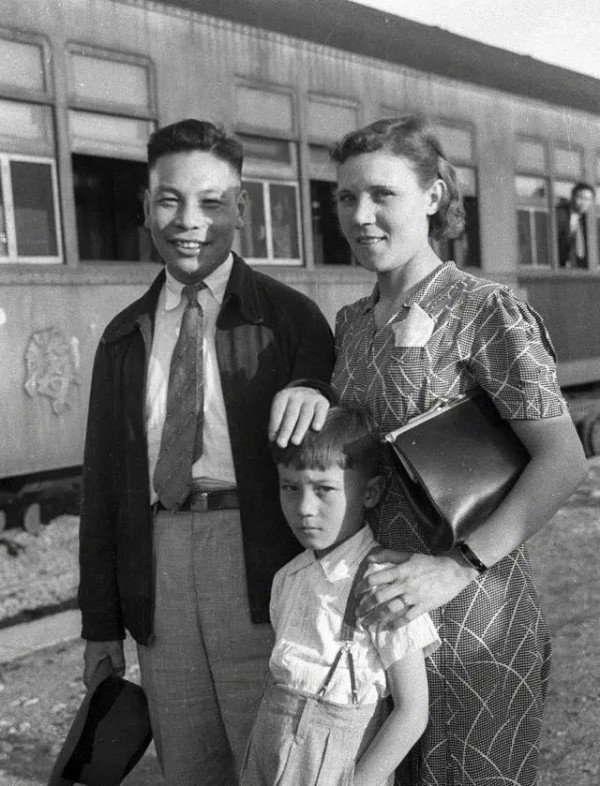

事实上,十五年前他们就曾在同一条航线上同机赴美,只不过那次是蒋介石陪同。有人用“水面下的冰山”形容那趟旅程:机舱里谈笑风生,心底暗流汹涌。台下的沉默与台上的和气,几乎成了蒋家小朝廷的日常。

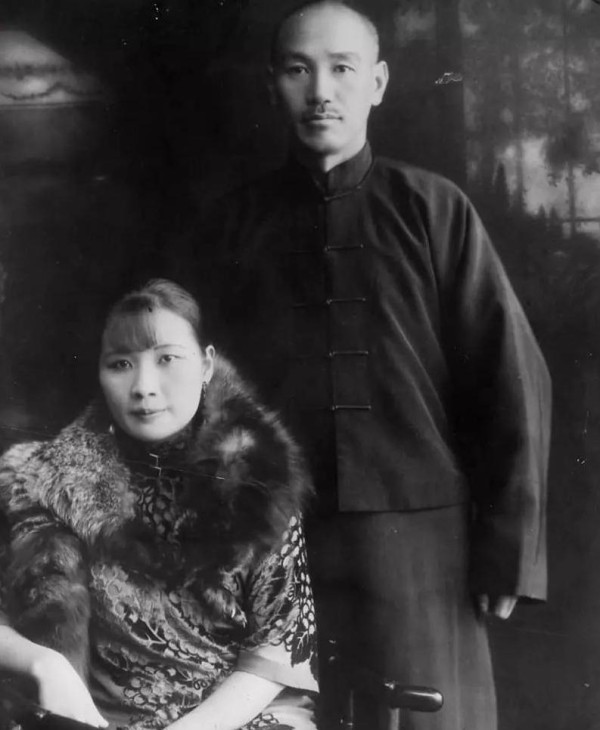

追溯到最初,一切要从1927年春说起。当年4月,30岁的蒋介石与29岁的宋美龄在上海缔结婚姻,一桩政治与家族共赢的盟约就此确立。此时,17岁的蒋经国正在莫斯科郊外的“斯维尔德洛夫共产主义大学”读书。他以为父亲会来信告知喜讯,结果迟迟不见电报,只在报纸上看到一行冷冰冰的标题——“蒋委员长完婚”。

有意思的是,宋氏家族本打算趁婚礼余温立刻把蒋经国召回,但苏联正处肃反风暴,外国学生回国手续极其复杂。宋美龄托上海汇丰银行的英国法律顾问递了照会,又找孔祥熙动用在南京的财政部人脉,文件往返三个月才算批完。于是,宋美龄常向闺密显摆:“要不是我,一纸公文卡他个三年。”这句话后来慢慢传到蒋经国耳里,软刀子一样,扎得并不疼,却记得牢。

1937年春,抗战前夜的杭州西湖边,“澄庐”二层客厅飘着龙井茶香。蒋经国带妻子蒋方良、长子蒋孝文来到楼下,扬声喊了一句“阿爹,阿姆”。那声闽南话“阿姆”拖长了尾音,宋美龄刚要端茶起身,眼角余光瞥见蒋介石点头示意,她才提步迎了出去。蒋经国握拳弯腰致礼,宋美龄顺势扶住他的手腕,笑得恰到好处。

接下来的半个小时客套话不断,真正让蒋经国记住的却是那张五百元大洋的汇票。宋美龄把汇票塞进信封,语气颇为随意:“杭州潮湿,你们苏联带来的呢子大衣派不上用场,去上海量几身西装,别寒酸。”蒋经国道谢,脸皮热得像炭火。杭州的夜雨敲在瓦上,几声闷雷,旧的亲情模型被敲碎,新秩序悄然成形。

短暂团聚后,蒋介石让蒋经国回溪口老家。表面理由是“熟悉国情,补习中文”,更深层的考量则是回避宋、孔与毛氏两房之间的敏感。有村民回忆,那年夏天经国常抱着一本《古文观止》坐在剡溪石堤上,却看得发愣。溪水从脚边流过,他想的是如何证明自己不仅是莫斯科回来的“异类”,更是蒋家的正宗少主。

1938年初,蒋经国被调往江西,挂了个保安处副处长兼赣州行政督察专员的头衔。赣南山高林密,物资匮乏,他穿着旧军装奔波,没少向父亲抱怨“拨款太慢”。宋美龄隔三差五写信关怀,却从不提钱,只送书。那套精装《韦氏大辞典》一直放在赣州行辕书桌上,经国却几乎没翻,因为太沉。赣南士兵笑称:“老总的英文辞典能挡子弹。”

日子刚有起色,1939年12月溪口空袭,毛福梅遇难。葬礼那天,蒋经国执意行大孝礼,三步一叩首,九步一大礼。蒋介石担心宋美龄多想,劝阻无果,只好调头先走。宋美龄并未到场,但派人送来花圈,挽联是工整的楷书:“慰我嘉嫂,福荫后昆”。礼数周全,情感却冰凉。

葬礼后,毛家祠堂灯火暗淡,村民议论纷纷。蒋经国听得心烦,深夜写信给父亲:“母逝,哀痛彻骨;若再失孝,何以立身?”信件第二天便送达洛阳行辕,蒋介石读罢踱步良久,只叹:“我对不起经国的母亲。”旁人无从置喙。

1946年冬,孔令侃在上海成立扬子建业股份有限公司,大举囤货囤金。宋美龄亲自到公司剪彩,笑称“青年才俊”。不到两年,通胀率飙到天花板,上海市民口袋里的法币亮闪闪却买不到大米。蒋经国以经济特派员身份赴沪,带着不到五百人的“执法队”横扫仓库,一次抄出扬子公司数百吨布匹、三万余箱罐头。

音讯飞到南京,宋美龄正宴请美国慈善界友人。秘书凑到她耳边耳语,她眉梢倏地一挑,淡淡说了句:“Excuse me。”随即离席。回到卧房,她披着天蓝色真丝披肩拿起电话,直拨作战厅:“介石,你的儿子该让他学会尊重家法。”侍从记录员只听见电话那头枪林弹雨般的英语夹杂沪语。

10月初,蒋介石抵沪。父子谈判前夕,蒋经国对心腹抢白一声:“大家看着吧,最后我只能收兵。”果不其然,短短三天内,案件转为“内部处理”。孔令侃顶多丢了几间仓库,保住了自由;杜月笙的儿子也被悄然放出。上海报纸暗讽“拍蝇不打虎”。

蒋经国的日记里写下八个字:“既孝且忠,难矣哉。”耐人寻味。

1949年夏,内战大势已去。南京天气闷热,蝉声像铁片。参谋本部地下掩体里,蒋介石召集核心幕僚,宣布撤离台湾。会上他抬头扫视众人,却只对蒋经国点点头。谁都读得懂那分默契——长子的角色,已经悄然向“储君”过渡。

12月10日,成都凤翔机场风沙扑面。蒋介石登机后,转身向机舱口张望,看着儿子扶宋美龄蹑步踏梯,再轻轻为她拉上丝绒座椅。那一刻,几乎没有人怀疑蒋经国的地位。宋美龄面无表情,手却搭在蒋经国手背上,轻拍两下,像是默许,又像是叮咛。

抵台初期,蒋经国暂避锋芒,先管军务与情治。宋美龄则把精力放在“中美文化基金会”和官兵慰问团。表面一团和气,暗地里人事安排的名单常被来回修改。颇为戏剧的是,他们在官邸晚宴上常同台,席间谈笑,宾客起身致意时,只看得见一对亲密的长幼,丝毫不知背后的角力。

五十年代末,蒋经国兼任国防部长,头戴大檐帽,笑容极浅。有元老揣测,蒋介石这是在给儿子固权。更激进的猜测甚至指向“父总统、子部长”的双重权力架构,可蒋介石始终不置可否,仅淡淡一句“历练”。

至于宋美龄,她凭借与华盛顿的深厚关系,在台北士林官邸几乎随时接见美国政要,主持募款,推动“美援延长案”。1960年尼克松遥致贺辞时,说了一句“第一夫人温柔而坚毅”,让蒋介石听了并无芥蒂,却让一些国民党元老担心日后“太后干政”的剧本。

1969年11月,行政院人事风声骤起。媒体预测的三个热门人选,李国鼎、孙运璿、蒋经国。就在名单上报前夜,宋美龄召见蒋介石,提议让孔令侃出任行政院院长。蒋介石微笑摇头,反问道:“若再挑矛盾上身,台湾经得起吗?”宋美龄聂声不语,指尖轻点茶杯,细看不怒自威。

翌日清晨,蒋经国在士林官邸长廊等待,寒气逼人。宋美龄步履轻缓地拐出回廊,薄衫却笔挺。两人四目相对,蒋经国低声说:“阿姆,天凉,披件外衣。”宋美龄微抿嘴角:“不必,你忙你的。”言罢擦肩而过。侍从都屏息,生怕冰霜落满地。

1972年7月6日,蒋经国受命筹组新内阁,行政院人事大换血。孔令侃失意,辞掉国策顾问,自此淡出权力圈。蒋美龄的外甥女孔令伟对友人慨叹:“舅舅的时代过去了。”这种家族更替的无奈不言自明。

蒋经国上台后并未清算孔宋家族,反而默许他们经营南埠木瓜山矿区的矿权,算是留一线情面。宋美龄对此既感欣慰,又透出一丝“势去江湖在”式的落寞。

1975年4月5日深夜,台北荣总灯火通明。蒋介石呼吸微弱,宋美龄紧握丈夫手臂,蒋经国在旁记录医嘱。凌晨2点22分,心电图成一道平线。宋美龄只说了句:“走吧,他累了。”所有人面色惨白,蒋经国抬眼望母,读到一种难以名状的空寂。

同年9月17日,宋美龄离台赴美。阳明山云雾缭绕,车队一路下行。机场贵宾室里,蒋经国弯腰为她正好披肩,声音低而哑:“阿姆,保重。”宋美龄微笑点头,握了他手背一下,转身进机舱。从那天起,台北政坛再难见到蒋氏夫妇与宋三小姐同框的画面。

离台后,宋美龄在纽约上东区隐居,偶尔出席华侨募款活动。有人问起蒋经国,她淡淡答:“Even if I had children of my own, none could compare with Ching-kuo.”语气没有夸张,像在陈述一件被岁月反复证明的事实。

进入八十年代,蒋经国推动“党政改革”,解除戒严、开放党禁,这些决定并未征询远在纽约的宋美龄。白宫助理曾透露:蒋经国在华府会谈时,只用一句轻描淡写的“她身体欠安,烦请贵国代为关照”带过。权力的交接,至此已成定局。

1988年1月,一纸讣告飞往纽约——蒋经国心脏骤停。宋美龄迟迟没有回台,理由是“天气太冷,医生不许久飞”。2月末,她派侄子孔令伟赴台,献上挽联:“民族砥柱,华冑之光。”仅此而已。

一代风流人物谢幕,另一位仍在大西洋彼岸异乡灯火中颐养天年。宋美龄终其一生没有回到大陆,也再未与曾经的继子谋面。两人的感情纠葛,就像一条穿越半个世纪的斑驳钢索:铁丝坚硬,镜面锈蚀,却始终没断。

人们常用“政治母子”来形容他们的关系。这四个字背后,是宋氏家族与蒋家势力的合纵连横,也是民国末年权力结构的一个缩影。无论欣赏与否,都很难否认一点:在风雨飘摇的近现代中国,宋美龄和蒋经国的互动,为后来的台湾政治生态埋下伏笔,也为蒋家王朝的最后岁月勾勒了独特的轮廓。

与此同时,他们也演示了中国传统伦理与现代权力博弈交织时的复杂戏码——称呼可以温软,利益却寸步不让;礼数必须周全,心计却分毫不差。有人说,这就是“蒋家王朝”的家法:情在礼中,刀在笑里。

余闻:蒋经国为何始终保持恭敬

1978年春,蒋经国已就任“总统府秘书长”,名义上仍接受宋美龄的“夫人室”指导。熟悉内情的随员曾回忆一段小插曲:

有天清晨,士林官邸后院练兵场彩排国庆阅兵,蒋经国穿小礼服检阅队伍。彩排结束,天空忽下急雨,士兵们列队冲进屋檐躲雨。蒋经国却折返广场,弯身从地上捡起一面被雨水浸透的小国旗,擦干泥水,小心折好。旁边副官低声说:“少帅,交给勤务兵就好。”他低声应了“自己来”,转身却看见宋美龄立在廊柱下。隔着雨幕,彼此点了点头。

当晚官邸宴,宋美龄提起此事:“经国喜欢把小事做好,这是好习惯。”席上无声,仿佛谁都听不出赞扬背后的意味。蒋经国举杯敬酒:“多谢阿姆教诲。”低眉顺眼,端的是一片孺慕。

外人常疑惑,蒋经国何以对宋美龄始终维持“完全的尊敬”?熟识蒋家的幕僚给出三条理由:

一是利益使然。蒋介石的权柄,半在宋美龄手中。越过她,很多事寸步难行,敬之是现实需要。

二是情感因素。少年流落莫斯科十二年,归国后真正给他“母亲”称呼的,只有宋美龄。对这位精于礼法、穿行中西的女性,他有敬,也有依赖。

三为文化烙印。蒋经国一直自认“宁波人”,笃信“孝”字大如天。从小耳濡目染的家法,让他无法跨过“为人子者,以孝为先”的门槛。

当然,敬意并不代表屈从。进入七十年代,蒋经国对党务军权的掌控让他对宋家渐行渐远。可他仍保留定期向宋美龄“问安”的程序:每逢周日清早,这位日理万机的“行政院长”会驱车到大直官邸,陪宋美龄用早餐,从不缺席。吃的多是草莓果酱烤面包和薄荷茶,话题却常常绕到如何稳住农村、怎样劝退炒房。宋美龄兴致好时,会点评几句油画;兴致不好,就低头拨着念珠,淡淡应和。

1979年,美国与台当局“断交”。宋美龄留美暂住,为争取国际空间奔走。蒋经国在“中枢”召开紧急会议,最后定调“以民生为重”。散会后他独坐书房,命秘书起草慰问信。信中提到“阿姆多加保重”七字,旁边批注:“勿公开”。显而易见,他仍想在政治份外保留一点私人温度。

1984年,蒋经国的健康突然亮红灯,总统府医务室做完例行体检后,发现他胰腺有变。消息第一时间送到纽约,宋美龄让侍从备机票,医生却极力阻止高龄远行。于是她录制了磁带,嘱咐蒋孝勇带回。磁带里是她亲自朗诵的《旧约·诗篇》与《使徒行传》片段,还夹杂着一句温柔的上海话:“经国,保重身体。”磁带长二十四分钟,蒋经国听了三遍,直到凌晨两点,才让侍从关掉录音机。

数十年的相处,没有翻脸的大闹,也难觅拥抱痛哭。更像是棋盘上两枚同色却不同路的棋子,偶尔并肩,偶尔对峙,却都恪守“家务不可外扬”的古训。正因如此,外界始终难窥其深。

当年的松山机场,螺旋桨轰鸣渐远,剩下的不过是一条被脚步压实的红地毯。那条路,从民国走到台湾,再延伸进海峡两岸的现代史之中。宋美龄与蒋经国,没有留下山盟海誓的亲情宣言,却以彼此的姿态,折射出民国最后一家显赫门阀的内在逻辑:血脉未必天然联结,利益才是持久纽带;而当利益与亲情冲突,聪明人总懂得在敬与争之间找出一条缝隙,让关系不至崩盘,让局面还有转圜。

他们的故事至此告一段落,更多的评判交予后人。

关系的镜面:蒋经国眼中的“母亲”

晚年蒋经国很少提及家庭,军情局档案却保存一份1985年内部访谈纪录,值得注意。访谈由情报官杨长鎏主持,仅做文字速记,无录音。全文九千余字,摘录其中数段,可窥蒋经国对宋美龄的真实态度。

访谈伊始,杨问:“常委会通过‘六年经济建设计划’,夫人有何意见?”蒋经国停顿数秒,回答:“她关注外贸融资,我关注内需市场,分工不同。”简洁不带情绪。

随后杨追问:“夫人在纽约活动频繁,您是否感到压力?”蒋经国笑,反问一句:“压力?不存在。她在外层面子,我在内层里子,各有使命。”这话流露出一种游刃有余的自信。

最耐人寻味的是谈及家庭:“小时候在奉化,母亲毛氏粗衣素食;回国后,阿姆教我用刀叉、写圣诞卡。两种文化,两种规矩,不冲突,合起来就是我。”末尾他自嘲:“假如只有一种,我恐怕做不到今天这般游走腾挪。”

简短几句背后,折射出蒋经国对宋美龄的定位——既是礼仪导师,也是政治合伙人,更是父亲的代理人。蒋经国的“恭敬”并非单纯的孝道,而是策略。

访谈最后,杨问:“若夫人返台居住,可否一同生活?”蒋经国说:“院子里多建一幢洋房就行,她喜欢阳光和草坪。我忙政务,她画画、读经书,两不相扰。”这回答既有周到,也留距离。

种种细节证明,宋美龄对蒋经国而言不是“慈母”,而是绕不过的山。翻山者懂得,尊重山的存在,却不做山的影子。蒋经国选择的,是在山脚铺一条路,路够宽,母子都能过。

当年宋美龄对蒋孝勇说“即使我有孩子,也不可能和经国一样”,看似溢美,实含无奈:她用尽手腕,终究换不掉这一位继子。对蒋经国而言,台面上的礼数与台下的博弈共生,他活成了宋美龄需要的样子,也活成了宋美龄无法取代的角色。

两人一生相敬,又一生相制,不怨不亲,一切尽在红地毯那道背影之后。

举报/反馈

网址:宋美龄如何看待蒋经国?宋:即使我有孩子,也不可能和经国一样! https://mxgxt.com/news/view/1870444

相关内容

宋美龄与蒋经国斗了51年,临终却说即使我有孩子也不会和经国一样蒋经国和宋美龄关系如何?斗了51年,蒋经国因宋美龄一封信而大哭

与蒋经国斗争十几年,宋美龄临终前道:我若有子,绝不会和他一样

宋美龄与继子蒋经国的关系如何?

蒋经国宋美龄关系不和,蒋经国突然离世,宋美龄呆呆地说了一句话

蒋经国与宋美龄的关系怎么样?

宋美龄与2位儿子关系如何?相比于蒋经国,她更喜欢蒋纬国

1975年蒋介石葬礼上,蒋经国宣布了什么,致使宋美龄连夜逃往美国

蒋经国和宋美龄关系如何?他们因何事有了隔阂?蒋介石什么态度?

宋美龄晚年和“养子”蒋纬国合影,对比蒋经国,她为何更喜欢纬国