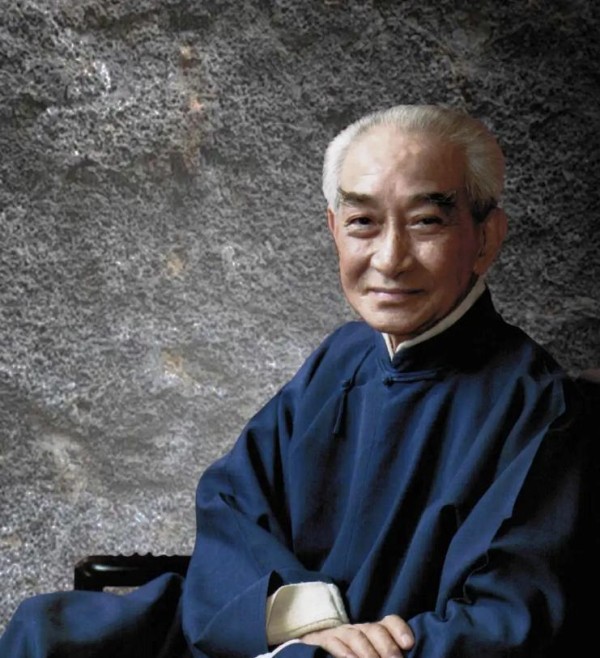

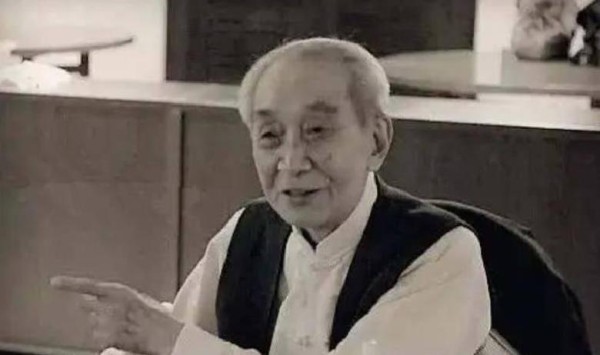

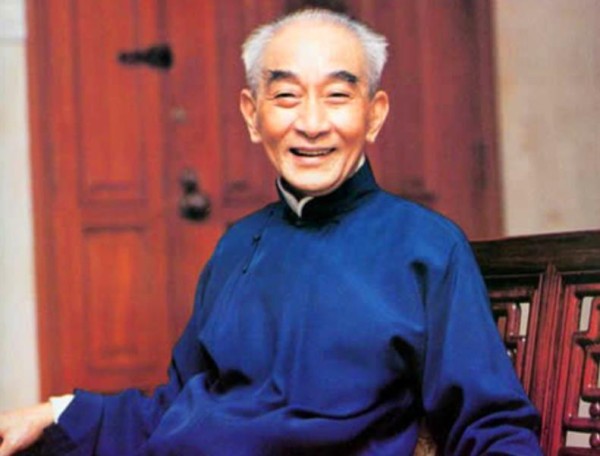

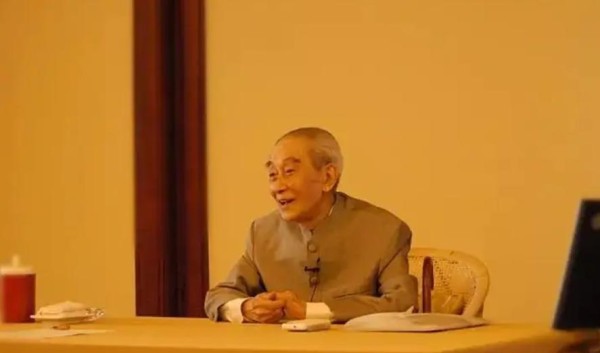

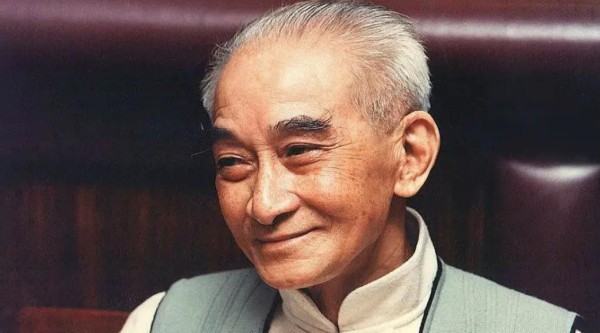

南怀瑾假大师?李敖斥其骗子,他称自己啥都不会,95岁卒于太湖

在流量时代做文化:争议“国学讲师”的万里江湖路

据不完全统计,过去十年,某位国学讲师的线上线下讲座累计播放量突破十亿,社交媒体粉丝追随百万级,甚至一度登上“文化名人热搜榜”头部。而与此同时,围绕他的是嘘声与掌声齐飞——有人把他看成民间传统的复兴者,也有人骂他是“忽悠大众的段子手”。到底是一颗文化新星,还是流量商机下的“文化快餐”?一个承载着古典亦身陷市场风暴的讲师,怎么引发起如此大的社会讨论?今天,就顺着这条争议的脉络,一路摸个明白。

江湖初现,他不用“之乎者也”,而是张口就是大白话,一开场就抛出诸如“孔子其实就像你身边那个能唠嗑的叔叔”这样的比喻。结果席卷全场:大型讲座人山人海,网络上短视频点击量轻松百万。有人举着大拇指说,“太接地气了,古文也能这样好玩”,家长做作业都要找他的讲解。但批评的声音也同步放大:“粗糙!低级解读!学问不严肃!”多位知名高校教授甚至在公开场合点名批评——有的说这就是用大锅卤味冒充米其林菜,有的说三言两语砍掉了经书的根。他本人则微笑应对:“有不同声音就说明咱讲得有人听。”一时间,田间地头与北大清华同时议论他的名字——这简直像是把路边煎饼摊搬进五星级饭店厨房,口感固然亲民,工艺到底掉队没?

一查他过往,发现这哥们成长经历有点儿不同寻常。少年练过武,体校起步——不是一门心思只钻书本的“秀才货色”。成年后投身多地,从自学到借学再到访学,捞了一筐见识。开始并非纯“学院派”:没发一堆学术论文,也不是各类论坛常客。他就是善于一句人情话,把厚重晦涩的古文拉进寻常餐桌。他说《论语》像老友记,说《大学》中庸像开家庭会议。有人形容这是“拼盘学问”:东拼西凑,边讲边编。可另一些粉丝觉得,咱普通人就需要这样的“翻译家”——听明白了才算学到了。理论上,当然会损失些学问的精细,但门槛低,才让更多小说书本都嫌厚的年轻人乐于迈进国学堂。他的讲座里,有农民,工人,也有创业青年来蹭课。大家的留言很实在:别的讲座打瞌睡,他的能听到最后。学界的困惑在于:这样“快消”的古文课,会不会搞乱了源头的“水质”?毕竟学术深度和普及趣味总是难调和。

热度渐消后,分歧反而激化。最先跳出来的,是一批讲究考据的学者。有人一本正经地拆解他的视频,一章一节地对照原文,指出“故事改编多处偏离原著”、“情节拼贴忽略时代背景”,列出小本本质问“你到底是不是自学成才还是忽悠大众?”不仅如此,还有政策层面上的担忧:媒体和出版圈开始讨论,传统经典再也不能当“方便面”泡着吃,怕普及变成粗制滥造。甚至出现对其学历的质疑,有传言称他并无正统“国学”背景,只靠民间口才闯江湖。各种连环爆料,让质疑的水越搅越浑。彼时的他,风轻云淡地继续开讲,可是在圈子内部,不少合作机构开始逐渐观望,担心“站错队”会惹来学术圈的白眼。桩桩件件,让人感觉表面一派平和,实则双方互不买账、信任体系已有道裂。

正当所有人以为争议会随着时间自然消融,一份“旧档案”横空出世,把锅端得热气腾腾。文件中详细披露了其早年投身不同机构、通过业界关系获得支持的种种细节,比如曾被哪位老师推荐、怎样跨界串联资源——有的媒体直接打出“靠人脉上位”的大标题。这一下,不但批评者兴致高昂,连支持者也陷入疑惑:“牛气的成就到底有多少是拼命努力,有多少是靠关系网?”有人认为,这再普通不过,职场都懂人脉资源,没啥见不得人。但也有激进批评者断定,说白了这就是学术江湖里的“关系户”作祟,恐怕明里讲普及,暗里谋私利。“人缘好、能讲会道”到底是加分项,还是隐形短板?随着更多细节浮出水面,原本像黑白棋盘的争议,现在变成了五彩迷宫,谁也说不清对错。此时的舆论场硝烟弥漫,网友留言炸了锅——有说“普及路上何必太苛刻”,也有说“国学代表不能全靠关系”。

爆料褪去明星效应,所有人开始聚焦更本质的问题:文化项目的钱谁在管?师资资质怎么把关?推广模式谁说了算?反对派抓住机会,接连查出他参与的部分推广项目账目不透明、团队架构模糊,“是不是公私不分、照顾熟人?”支持者哪怕再热情,也很难就这些细节给完整回应。另一边,学术保守派觉得,传统教学要按部就班、资质必须严查。改革派则呼吁“先让大家愿意听,再慢慢提升标准”。两派争吵几乎无解——现在问题已经升级到了“普及模式是否应有统一监管”,而不仅仅是谁的解读有漏洞。咪咕书屋、某音课堂等纷纷出台“认证资质”,要求公开讲述人背景,多数观众也开始呼吁官方建立评审体系,别让一人一事毁掉整个传统文化推广的公信力。曾凭个人魅力走红的讲师,如今面临的是整个传播行业下的制度大考。

回头看,这位国学讲师的一生简直像一部“活剧”:台上一分钟,台下吵十年。他让很多本来觉得读经书是“受刑”的普通人,第一次乐呵呵地打开古典世界;但也的确有不少见识深的老师为他捏把汗,怕潮流之下的文化“骨头都敲碎”。夸他的人喊传统复兴,骂他的人说学术糟蹋。把他当救世主吧,英雄标签太厚;说他啥也不是,又有点睁眼说瞎话。要不说,玩味深重的时代更需要“多一道门”,非得让国学只留给专家独享,也实在不通情理。可如果喊一句“流量万岁”,就允许搬起砖头乱砸古文的真实性,是不是成了另一种自嗨?“要门槛低还是严把关”,这题一百年估计也难有唯一正确答案。比起谁对谁错,我们其实更该追问:如何才能让国学既走进田间地头,又守住扎实内涵?可别一遇表面火热就全吹上天,等出问题又一脚踢开。

来说到底——国学讲师到底是“让大家都能捧起经典”的钥匙,还是变成了市场为王“口水学问”的敲门砖?有粉丝说,只要能把道理讲明白比啥都强,打碎了喂一勺才有消化吸收的机会。反方说,没有严肃的守门,日后就只剩段子没剩经典。你觉得,经典普及和学术守门到底该怎么取舍?还是说,咱们只要热闹够了,“传承”俩字根本就不配讲深刻?在文化的路口,是任由流量推着走,还是该给传统设道起跑线?你怎么看,欢迎评论区掰掰手腕。

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

网址:南怀瑾假大师?李敖斥其骗子,他称自己啥都不会,95岁卒于太湖 https://mxgxt.com/news/view/1867226

相关内容

国学大师南怀瑾:小学肄业,被李敖骂是骗子,95岁在太湖去世南怀瑾到底是“骗子”,还是一代“大师”?李敖:根本就是个骗子

南怀瑾是伪国学大师?李敖:他就是一个江湖骗子,讲道理很肤浅

被称作“国学大师”的南怀瑾,竟被李敖放话:他就是个骗子

南怀瑾,“国学大师”还是“江湖骗子”?

史说畅谈:90年代,李敖痛斥南怀瑾:“他就是江湖骗子,讲的道理很肤浅!”面对争议,南怀瑾未辩一言,却在一次讲课时当众哭泣。 南怀瑾作为当代中国文化的传承者与传播者,是一位多才多艺的学者、诗人、武术家和教育家。 他一生孜孜不倦地追求知识,致力于儒、释、道文化的研究和传播,为中国传统文化做出了卓越的贡献。 尽管他在学术界和文化圈内取得了显赫的成就,南怀瑾的个人生活与选择却同样复杂,充满了辛酸与矛盾。 ...

南怀瑾是何样人物:“国学大师”还是“江湖骗子”?

南怀瑾究竟是“骗子”,还是一代“大师”?李敖:根本就是个骗子

南怀瑾是真大师还是伪大师?李敖批其为骗子,本人自称没本事,终老太湖

身为大师他究竟做了什么,让人如此责骂,南怀瑾到底是什么样的人