揭秘南怀瑾:从“剥皮亭”到国学界的争议

南怀瑾,这位曾经在国学界名声显赫的大师,如今却陷入了争议的漩涡。从被揭露的剥皮亭事件,到其学术背景的种种质疑,南怀瑾的形象因揭露的“剥皮亭”事件和对其学术背景的质疑而受到重创。那么,究竟是何方神圣,能够掀起如此轩然大波?让我们一起揭秘这背后的真相。

01南怀瑾及其争议

◆ 剥皮亭事件与南怀瑾的声誉危机

明朝建立后,朱元璋对官员贪污行为深恶痛绝,因此颁布严厉法令:凡官员贪污超过60两银子者,一律在“剥皮亭”内受刑。据《草木子余录》记载,府州县卫所的衙门左侧,均建有土地庙,其中便设有“剥皮亭”。贪官在此受刑后,其皮被剥下填充草料,用以警示其他官员。

然而,南怀瑾这位所谓的国学大师,其真实学识与道德品质却备受质疑。有人指出,他的名声与地位很大程度上是建立在谎言与欺诈之上。尽管已有无数人对其进行了揭露与批评,但仍有不少人将其视为大师。这并非因为“剥皮”的惩罚不够严厉,而是因为缺乏像朱元璋那样的决断——将欺诈师公之于众。既然有人已经承担了“剥皮”的任务,那么接下来就让我来负责“揎草”的工作吧。

我戏谑地问道:“‘又红’究竟是何方神圣?”

有人不解其意,认为我这种问法过于偏激。然而,他们或许并不了解南怀瑾的真实情况。我之所以如此调侃,实则是想以讽刺回应讽刺。毕竟,被誉为“国学大师”的南怀瑾,其国学造诣着实令人质疑。仅以他的《论语别裁》为例,书中充满了种种误读和曲解,充分暴露了他在学术上的浅薄与无知。

◆ 对《论语》的误解与学术批判

《论语》中,真正难以理解的篇章并不多,甚至可以说,一个初中生都能轻松读懂。当然,对某些地方的理解确实存在争议。若南怀瑾仅在争议之处提出个人见解,那即便有些离谱,也至少可视为一家之言。然而,南怀瑾对《论语》的解读常常偏离原意,暴露出其学术能力的不足。他却在那些并无争议,或根本就不是争议之处大放厥词,且其见解之荒谬、对国学的无知程度令人咋舌,这无疑是不学无术的体现。

例如,《论语》中有一段描述:“季氏旅于泰山,子谓冉有曰:女弗能救与?对曰:不能。子曰:呜呼!曾谓泰山不如林放乎?”这段话的意思是,季氏企图祭祀泰山,这是一种僭越的行为。而孔子对此深感不满,他希望冉有能出面阻止季氏。

那么,“国学大师”南怀瑾又是如何解读这段话的呢?他竟然将“旅”解释为“旅游”,将“女弗能救与”理解为“你不能救他们季家吗”。这样的解释无疑是对原意的曲解和误导,令人哭笑不得。

02南怀瑾学术欺诈行为的揭露

◆ 1.不学无术的学术解读

国学大师南怀瑾在解读《论语》时,还有更令人啼笑皆非的误解。对于孔子批评子路‘暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。必也临事而惧,好谋而成者也’的这句话,南怀瑾在《论语别裁》中竟然解释道:‘暴虎冯河,就是那种像一只发狂的猛虎,面对河水毫无畏惧,纵身一跃,即便失败也要奋力尝试的精神状态。’这样的解释不仅曲解了原意,更显得荒谬至极。

◆ 2.魔术表演与离奇主张

将“暴虎冯河”曲解为“一只疯狂的猛虎站在河岸边准备跳河”,这种解释不仅偏离了原意,更显得无知至极。实际上,“暴虎冯河”源自《诗经》中的“不敢暴虎,不敢冯河”,它描绘的是两种鲁莽无谋的冒险举动。

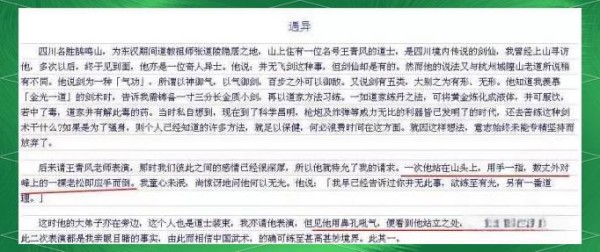

南怀瑾曾描述过自己的一次亲身经历。他站在山巅,只需轻挥手指,数丈外的对峰老松便应声倒下。更令人惊叹的是,当他鼻孔中发出的一声吼叫,周围的山土便扬起尘土飞扬。这些令人难以置信的表演,都是南怀瑾亲口所述,且是我亲眼目睹的真实情况。

倘若南怀瑾仅凭一指便能轻而易举地推倒数丈外的松树,仍被视为虚构,那么他在《小言黄帝内经与生命科学》中的其他描述,便更是让人瞠目结舌。例如,在其中的一章节中,南怀瑾竟然声称男人的精虫存在青、黄、赤、白、黑五种颜色,再加上酪色和酪浆色,共计七种之多。声称精虫存在七种颜色,这或许是南怀瑾的误解,或者是他读书时的误读。然而,他信誓旦旦地断言,“以我知晓的,精虫确实存在不同的颜色。例如,某些大哲学家、科学家,甚至是英雄,他们的精虫颜色与常人迥异。”这样的说法显然是误导公众。

南怀瑾,这位被誉为国学大师的人物,实际上却是个不学无术的骗子。他的言论,如同死灰般冷硬,毫无学术价值。

举报/反馈

网址:揭秘南怀瑾:从“剥皮亭”到国学界的争议 https://mxgxt.com/news/view/1867207

相关内容

南怀瑾一生传奇 能否称“国学大师”向有争议南怀瑾:饱受争议的一生

南怀瑾:国学传承者,巅峰与争议交织的传奇人生

南怀瑾:国学大师还是江湖传说?探讨一位备受争议学者的传奇人生

南怀瑾:从学术大师到文化断层的观察者

南怀瑾如何指导你获得好姻缘,南怀瑾的婚姻观与婚姻建议

南怀瑾遗产起纷争

众人评说南怀瑾

南怀瑾,“国学大师”还是“江湖骗子”?

南怀瑾是何样人物:“国学大师”还是“江湖骗子”?

随便看看

- 陈丽君、李云霄,破格晋升一级演员(正高级)

- 小澜是个老太太:#刀郎,杨坤,你更喜欢哪个?#当刀郎的《罗刹海市》用魔幻歌词掀起全民狂欢,杨坤那句“那叫音乐吗”的质问还在耳边回响,这道选择题早已不是音乐审美之争,而是成了照妖镜——照出娱乐圈的傲慢与偏见,也照出大众对“话语权垄断”的愤怒! 刀郎的歌里藏着西北风沙的苍凉,用《2002年的第一场雪》唱尽市井悲欢,却被某些人贴上“土味”标签;反观杨坤,抱着“32场演唱会”的梗吃了十几年红利,当他在...

- 2024辽宁锦城石化有限公司所属辽河石油贸易股份有限公司招聘4人笔试参考题库附带答案详解 .docx

- 燊禾食府:谢霆锋在东北一家餐厅定了两锅铁锅炖,本以为到店里就有得吃,没想到进了店后,谢霆锋就傻眼了。 谢霆锋作为美食专家,在美食领域一向很有话语权。而中华美食中,东北菜极具特色,让很多人都食指大动。同样也让谢霆锋这位美食专家兼武打巨星兼歌手的大明星很是向往。 因此谢霆锋到东北的时候,自然是不会错过品尝美食的机会。谢霆锋这次到的是东三省的吉林省,他提前预定了两锅铁锅炖。本想进了店就能吃上一口热乎...

- 揭秘:娱乐圈顶流背后的神秘推手,兰玉:从东方美到全球话语权的野心家