新京报首席摄影记者郭延冰:原创性首先在于打破大众审美

关注

作者:郭延冰

来源:《全媒体探索》2025年10月号

导读

九三阅兵,新华社为国家画像、为时代写真的“神图”火爆刷屏,展现了新闻摄影在重大新闻事件中的责任担当和守正创新。

近年来,智能手机的普及和全民摄影素养的提升造就了“全民摄影”时代。加之AIGC在图片生成领域的迅猛发展,新闻摄影面临越来越大的挑战。但是必须看到,在视觉传播和碎片化传播特征明显的当下,新闻摄影在重大历史事件、重要新闻场景中瞬间定格的价值和传播力大大提升;在跨文化传播中,新闻摄影的独特优势也得到凸显。

面对挑战和机遇,新闻摄影的核心竞争力在哪儿?如何把新闻价值、历史文献价值与审美价值结合于一体?如何实现技术创新与内容精度、深度的平衡?如何融入时代,重新找到行业的“舒适区”?

今天,人人都可以成为创作者,都可以拍摄和编辑属于自己的视频故事,甚至用手机都可以拍出电影大片。技术已经卸下了束缚创作者的“枷锁”,那些曾经需要复杂设备、庞大团队、专业技巧的创作,如今都变得触手可及。创作者的想法不再被设备所束缚,而得以自由驰骋、尽情表达。

视频创作如此,摄影也是如此。摄影不再仅仅是技术层面的较量,其核心价值在于原创的思想,在于用独特的语言讲述独特的故事。即便是看似粗糙的作品,也可以在表达上触动人心。这对职业摄影师提出了更高的要求,那就是必须用自己的视觉语言承载情感与思考。

摄影师的每一次创作都是一场探索,而这个不断探索的过程,最终会促成摄影师形成独特的风格,与受众建立起精神共鸣。

01

摄影是记录,更是表达

在一次旅行中,笔者遇见一名也门小哥。他是一名自由摄影师,离开了战乱不安的家园,带着镜头探索全新的世界。几句简单的交流后,他微笑着提议:“我为你拍张照片吧。”作为摄影师,笔者反而在镜头前感到些许不安。当相机镜头对准自己,咔嚓一声,那个瞬间仿佛打开了一个全新的世界。

笔者仔细端详照片中的自己,竟与镜子中的自己有如此大的不同。那种异样的感觉让人难以言喻:究竟是相机发生了变化,还是光线、角度、焦距等参数造成了差异?每个人看待世界的方式究竟有何不同?

对那名也门小哥来说,那张照片不仅仅是笔者的影像,还是摄影师眼中的“我”,他通过镜头所呈现的,是他对世界的独特感知。这让笔者意识到,摄影不仅仅是静态的影像定格,更是创作者内心世界的表达。每个摄影师都在用自己的视角与感受,去捕捉并重塑眼前的世界。最终,照片所承载的,是摄影师对世界的解读,也是他与世界之间最深切的对话。

拿笔者擅长的纪实人像摄影来说,令人满意的作品大多与被摄者的期待存在微妙的反差,却会与观者的审美较为接近。这是影像风格与共识的关系。

(一)拍摄人物肖像绝非单纯追求“好看”

演艺界人物的形象通常以外表靓丽、有气质为公众所熟知,这是一种普遍的认知。然而,作为媒体摄影师,肩负的是更为深远的责任:必须传达媒体的价值观,不能简单地将演艺明星标准化。

因此,摄影师需要具备独立的价值判断标准,不能仅以外貌的美丽作为衡量创作的标准。真正的挑战在于,如何在照片中揭示和挖掘被拍摄者的情绪与经历,这才是创作的深层次追求。

摄影师与被摄者之间的有效沟通,是创作成熟作品的关键。演艺明星本身也是艺术创作者,如果他们能将个人的创作理念融入拍摄过程,将更有助于摄影师表达其构思。

对汤唯的拍摄经历,让笔者深刻体会到,遇到一位优秀的被摄者是摄影师的幸运。笔者第三次拍摄汤唯时,她正处于孕期,拍摄环境异常简陋,但笔者清楚,汤唯是一个非常重视创作表达的演员。因此,如何通过影像和布光表达出独特的情绪是拍摄的关键。

在拍摄现场,笔者使用酒店后厨的黑色绒布,将汤唯置于一种深沉的色调氛围中,模仿伦勃朗的光影效果。她轻轻露出脚踝,营造出一种松弛、无防备的感觉。那一刻,拍摄现场异常安静,汤唯仿佛在戏中化身为一名准妈妈。这次拍摄经历不仅是一次令人感动的创作,更是笔者与汤唯共同完成的艺术作品。正是这种合作,赋予了作品更深远的意义。

多年后,汤唯谈起那张照片(见图1)时,称其为“她与孩子的第一张照片”。这一切证明,作品本身已远远超越了“好看”的范畴。

图1 汤唯 (郭延冰 摄)

(二)每张照片背后都有创作者的观点

情节是事件本身的细节,故事则是人物对这些事件的情感反应。在拍摄过程中,摄影师常常通过展现细节来叙事,但最终的目的是通过人物的表达来传达更深层的观点。

刘震云是家喻户晓的作家,他的形象始终被舆论关注。如何呈现刘震云的复杂性,而非简单粗暴地定义他,是摄影师在创作中必须思考的问题。摄影师不仅要敏锐地洞察这一层次的价值,还要将这种表达转化为视觉语言,通过图像传递出去。贡献认知的前提,便是创造有效的视觉语言。

在拍摄现场,刘震云穿着朴素,采访地点在一个酒店的简陋房间,窗帘紧闭,光线有限。作为摄影师,能够迅速应对环境并利用现有条件是必备素养。光线是摄影师最好的工具,甚至一束从窗帘缝隙中透过的光也能替代多余的文字。

在这一刻,笔者脑中浮现出与“复杂性”相关的视觉构思。毕加索的著名画作《梦》成为创作的灵感源泉。立体派画家的毕加索通过打破透视关系,将人物的侧脸和正脸呈现于同一平面,创造了一种独特的视觉语言。

受此启发,笔者决定将窗帘缝隙中的光线投射到刘震云的脸上,通过四分之三的侧面拍摄,创造出叠加的侧面轮廓。这样的构图在视觉上形成了一个矛盾空间,恰如刘震云人物形象的多维性(见图2)。

图2 刘震云 (郭延冰 摄)

02

摄影的魅力在于其构建的虚实世界

在摄影创作和理论探讨中,对于“真实”这一概念的讨论几乎是不可避免的。摄影自诞生之日起便拥有了高度的直观性和可信度。这一特质深深植根于人类对影像的认知中,成为摄影艺术的一大特点。

回溯到100多年前,当卢米埃尔兄弟首次将胶片上的《火车进站》放映在大屏幕时,那列直奔镜头而来的火车将观众吓得四散逃窜。正是这种直接、近乎威胁的真实感,使得影像从一开始便被赋予了强烈的现实性特质。观众本能地将影像与现实直接挂钩,这种天生的真实感构成了观众对影像的基本认知。

随着摄影技术的不断发展,摄影的表现形式和观念也在不断演进。从最初的“客观真实”到如今更为复杂的“心理真实”,摄影的“真实”已经不再是单一维度的呈现。

今天,我们所说的“真实”不再是眼见为实的现实再现,而是多层次的感知,融合了情感、思考与解读。要理解和运用这种“心理真实”,摄影师必须打破对“真实”概念的传统理解,超越“二极管式”的非黑即白思维,才能为创作开辟出更广阔的空间。

人类用眼睛观察世界的方式,常常是局限且带有偏见的。我们看到的世界,往往是经过大脑筛选的过滤器所呈现的,而非直接的现实。正因如此,摄影师在拍摄时,更应该将相机视为大脑而非单纯的眼睛。

相机不仅仅是观察的工具,更是表达思想、传递情感和观点的载体,它能够将摄影师的内心世界、对现实的独特解读通过影像传达给观众。只有这样,摄影才有可能突破表象,探索更深层的真实。当然,新闻摄影对摆拍的拒绝,是出于对新闻专业主义的尊重。这种对真实性的坚持,保证了报道的客观性和公正性。

当我们将视角扩展到更为复杂的“人”这一对象时,摄影便不再仅仅是对事实的简单记录。人类是多维度的存在,单纯的记录往往无法充分呈现人物的内心世界与情感层次。因此,摄影师面对这种复杂性时,应该避免将摄影当作一个单纯的“复制”工具,而是探索影像背后更深层的虚实关系。

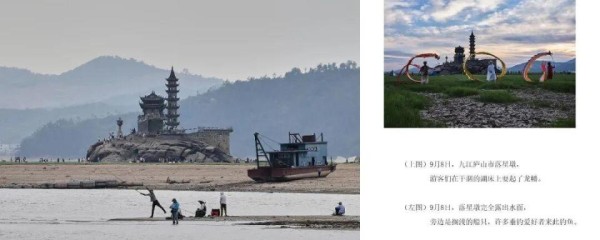

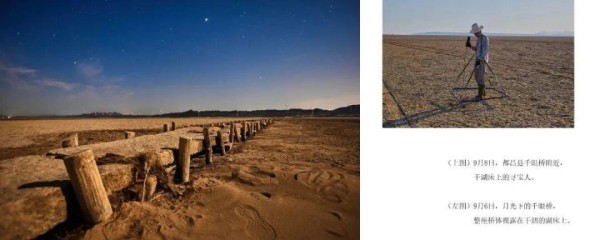

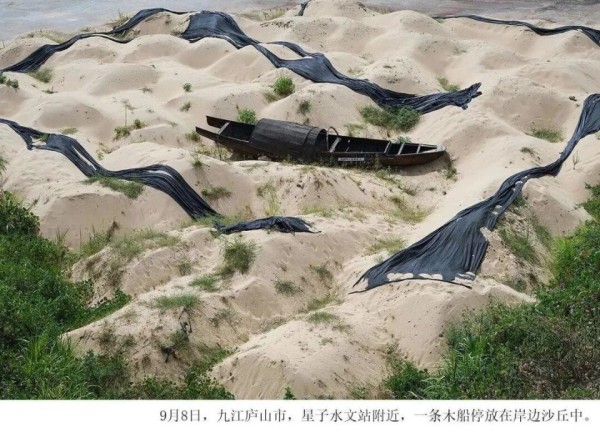

2022年9月,新京报报道《水落宝出,千年不朽》中的摄影作品。(郭延冰 摄)

摄影的真正魅力往往隐藏在虚与实的化学反应之中。影像既是现实的反映,又是创作者内心的投射。正是这种虚实交织的空间,为摄影提供了丰富的表达可能性。

如果将摄影视为一种艺术形式,它本身就包含着无穷的探索潜力。我们可以通过影像语言表达情感、探讨哲理,甚至是对未知世界的好奇和思考。而这种“虚实世界”正是摄影创作的宇宙,值得每一位创作者不断探索。

摄影术不过短短100余年历史,创作的世界却已发生深刻的变化。对摄影的概念进行封闭式理解,无疑会限制创作的广度和深度。在这个时代,最可怕的不是技术的限制,而是创作者在概念上的固守。摄影师需要不断突破既有框架,探索更多可能性,去表达一个更为丰富的世界。科技的进步与精神世界的开拓,正为摄影提供更加广阔的舞台,而这条路依然漫长且充满未知。

03

原创性是摄影表达的根基

(一)原创是一场深刻的人生修行

在一次冯小刚电影发布会上,面对不停闪烁的闪光灯,冯小刚突然问在场的摄影记者:“你们为什么要不停地拍?不是只用一张照片吗?”摄影记者答道:“我们要挑选一个有趣的瞬间。”

摄影是将时间凝固的艺术,摄影师是在时间的流动中寻找瞬间的人。在流动的时间里,即使经过周密的策划,也不能控制所有的环节,摄影师需要时刻准备,等待那些“意外的瞬间”发生。正如美国导演薛尼·卢梅所言:“所有伟大的作品,都是因为你已经做好准备,等待着意外的发生。”

“偶然的奇迹”虽然可遇不可求,但却需要摄影师通过长时间的积累来铺垫。积累,这个看似平凡的过程,是摄影师创作力的源泉。每一次的创作都是对过去积累的深化和升华,这种持续不断的创作最终累积成一种“复利效应”,形成摄影师的核心竞争力——叙事能力。

(二)原创性是一种深厚的叙事能力

提到原创性,许多人首先会联想到创意。创意往往是灵感的闪现,是短暂的精彩瞬间,但它并不一定具备持续的辨识度,更难以形成独特的艺术风格。相比之下,叙事能力是一种更具深度和持续性的力量。

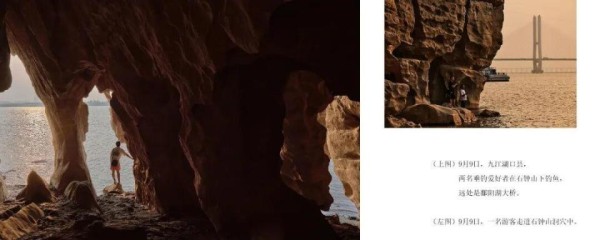

2022年9月,新京报报道《豚跃鄱阳,抗旱守护》中的摄影作品。(郭延冰 摄)

叙事能力赋予作品以引导力,它不仅通过影像展现外在的细节,更通过情感和思考带领观者进入创作者的精神世界,逐步形成对作品的独特解读。与创意的短暂性不同,叙事能力的积累是一个长期的过程,基于创作者对世界的深入观察和对摄影语言的不断打磨。正是叙事能力使得作品具备了独特的个性和辨识度,能够在视觉上产生持续的影响力,形成独特的艺术风格,并在时间的考验中保持生命力。

(三)原创性首先要打破大众审美

职业摄影师与摄影爱好者的根本区别,在于职业摄影师需要不断地输出质量稳定的作品。作为职业摄影师,创作不仅仅是偶然的灵感捕捉,更是长期实践和经验积累的成果。流畅而有深度的表达,正是建立在这种经验基础上的。

许多摄影爱好者经常参加摄影沙龙活动,并学习讲座嘉宾演示的拍摄技巧。影友们希望通过这种方式来提升摄影水平,试图找到一条创作的捷径。然而,看似有趣和实用的技巧分享实则是陷阱。简单化的拍摄演示往往抛弃了审美的多样性,将唯美作为唯一标准,忽视了摄影创作的深度与内涵。

这种做法实际是一种“无表达”的创作,因为它过度依赖标准化的技巧,而不是从个人的视觉语言和情感出发进行创作。这种倾向是摄影行业的顽疾,它削弱了摄影作为艺术形式应有的自由度与创造力,最终让影像缺乏灵魂,仅仅停留在技巧的层面。

摄影艺术的魅力在于持续地探索个性化的表达,而不是通过简化的模式和“预制影像”来达到视觉上的表面效果。真正的摄影创作不应被标准化的技巧所束缚,而应鼓励个性化的表达和对深层次情感的挖掘。

(四)尊重和保护原创性是摄影发展的使命

在摄影这一领域,无论是镜头下的青苔还是风蚀后的裂痕,皆有其独特的魅力。每个细节都是摄影师视角与情感的结晶,它们所折射出来的,是创作者对世界的独特理解与诠释。

每一位摄影师都有属于自己的叙事逻辑,这种逻辑源自他们对世界的观察、感知与思考,是个人独特视角的体现。正因为有无数种不同的叙事方式,才让摄影保持着源源不断的生命力与创新力。

创作的本质在于不被束缚的自由与尝试。摄影创作,需要借助艺术直觉来创造具有审美价值的作品。审美的发展是一个充满偶然性与随机性的过程。我们常常将某些特定的美学原则和技巧视为衡量优劣的唯一标准,但这种标准化的审美框架往往限制了创作的自由性,扼杀了个性化表达的可能。只有通过不受限制的创作尝试,才能突破常规,创造出具有独特性和深度的作品。

尊重和保护原创性,是摄影发展的使命。我们需要用复杂的思想和独特的视角,去构建一个完整而丰富的世界,让每一幅影像作品都能反映出创作者独到的情感和认知,从而实现艺术的真正价值。

(作者为新京报首席摄影记者)

本文刊于《全媒体探索》2025年10月号,原标题为《真实、原创、风格:关于摄影叙事的思考》。

免责声明:本内容来自腾讯平台创作者,不代表腾讯新闻或腾讯网的观点和立场。

举报

举报

网址:新京报首席摄影记者郭延冰:原创性首先在于打破大众审美 https://mxgxt.com/news/view/1865995

相关内容

新京报首届“时尚权力榜”颁奖原创话剧《京报》在京首演

《集结号》昨日在京首映 万名观众赏片创先例

郭富城:面对挑战,我从不怕失败丨人物 — 新京报

青春致敬破阵出圈|首都高校学子以“新大众文艺”点亮抗战记忆

国家大剧院首部原创音乐剧《战争与和平》在京首演

台湾国光剧团首席演员、京剧表演艺术家魏海敏接受《环球时报》专访:京剧在“光影时代”焕发新生

胡歌、林志玲等亮相北影节红毯,陈可辛称新片演员有颠覆性形象 — 新京报

首届新加坡狮城国际电影节发布会在京举行

新京报:《推销员之死》舞台有突破 解读存争议