汪海林:“中心”是怎样炼成的

作者|汪海林

编辑|晶晶

排版 | 苏沫

本文图片来自网络

今天大家汇聚到一起,谈谈剧本中心制。总局出台的振兴国剧的21条,我们编工委是坚决拥护的,有人说出台得晚了一点点,也有人说是孩子死了奶来了。其实孩子还没死,也没有虚不受补,补药多多益善。最近,总局领导提出“剧本中心制”,更是画龙点睛之笔,是举目为纲,纲举目张,是救救孩子,剧本是剧之纲,纲立则戏立;多年来我们一直呼吁“剧本中心制”,但是编剧主张剧本中心制吧,就特别像抢班夺权,一般都要避嫌,委婉一点说,但余飞、方金啊、我啊,脸皮厚,就直说,当然也没人理我们。

其实这不是利益之争,还是从产业发展的角度在思考,我们的电视剧应该怎么发展。流量明星为中心的发展道路显然现在是走不下去了,每个剧都声称自己爆了,一部一部爆,爆到观众跑光了。我总觉得我们平台的用户画像有问题,越画越窄,首先是只针对年轻观众,抛弃中老年观众,现在中老年观众看微短剧,充值消费能力很强没想到吧。好,只针对年轻观众,很快变成年轻女观众,男观众打游戏去了,好,抛弃年轻男观众,年轻女观众这边再集中,活跃度最高的是初中高年级和高中低年级女生,我们的电视剧主要为她们服务,在这里面再集中,就剩下小SB了,最后,整个产业服务于小SB。现在我们的困境是,出生率下降,小SB不够用了,产业遭遇危机,没有观众了。

其实不是长剧输给了短剧,是长视频平台输给了短视频平台。我们看美剧,长剧的情况依然很好,奈飞今年第三季度营收同比增长17%,净利润25亿美元,同比增长7.7%。我们知道美剧是真正的剧本中心制,我们国内经常有电视剧声称是美剧标准,其实一个都不是,不是剧本中心制叫什么美剧。

我们今天要说,我们不做价值评判,并不是剧本中心制就比明星中心制或者流量中心制更高尚,更高级,就天然正确,其实采用某种模式,就两个标准:成本最优,效率最高。

1980年代美国电视网采用“明星制”降低试错成本:通过签约成熟演员(如《豪门恩怨》的约翰·福赛思),制作方无需依赖剧本质量即可快速启动项目。数据显示,1985—1995年美国单集电视剧平均成本中,明星片酬占比约35%,较1970年代下降12%(WGA《2024年影视行业薪酬报告》)。

制作周期优势:明星自带流量背书,可缩短预售周期。1990年代《ER》通过签约乔治·克鲁尼,提前3个月完成电视台预售,回款率提升27%(《Variety》2023年行业分析)。

成本失控与效率瓶颈

2010年后明星议价能力骤增:《权力的游戏》中“龙妈”艾米莉亚·克拉克单集片酬达200万美元,较2000年增长300%;2024年某中国S+级剧集明星片酬占比达68%(《中国影视产业年报》)。

传播效率边际递减:2015—2024年美国明星制剧集的“流量转化为播放量”的效率下降41%,中国同期下降53%(Netflix全球用户研究报告),因观众对“明星堆砌”产生审美疲劳。

剧本中心制的成本-效率模型(以流媒体时代为例)

一、成本结构优化

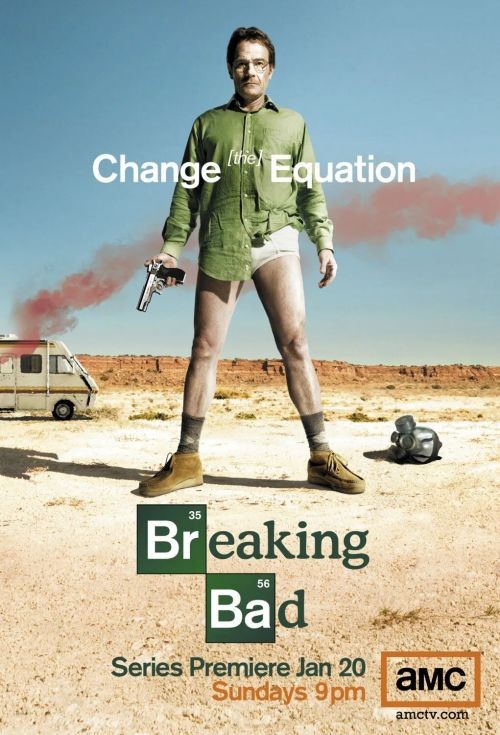

创剧人主导下的资源聚焦:《绝命毒师》通过文斯·吉利根的剧本把控,单集成本控制在300万美元(含演员费用),较同期美国明星制剧集低28%(Statista数据库)

试播集机制的成本分摊:HBO的试播集平均成本为500万美元,若未通过评估则仅损失10%成本(《好莱坞报道者》);

二、效率提升与盈利模式创新

制作周期缩短:剧本中心制下试播集平均制作周期为90天,较明星制缩短40%(WGA《创作周期白皮书》)

分账模式下的盈利效率:Netflix的《怪奇物语》通过全球分账,单集盈利达成本的3.2倍(Netflix 2024年财报);

美剧“剧本中心制”与流媒体时代的创作逻辑

一、“剧本中心制”的核心特征

创作主导权的分配

创剧人(Showrunner)制度:美剧以“创剧人”为核心,如《权力的游戏》的乔治·R·R·马丁、《绝命毒师》的文斯·吉利根,他们不仅负责剧本创作,还主导选角、导演合作及后期制作决策。这种“一剧之本”的模式确保故事完整性,例如《怪奇物语》的主创团队在剧本阶段就确定了80%的视觉风格与角色设定(摘要5、6)。

编剧工会的权力保障:这里不细说了,工会协议明确编剧署名权、最低稿酬及创作自主权,形成“资方-编剧”制衡关系。

制作流程的工业化与灵活性

标准化分工:编剧团队通常包括主编剧、分场编剧、剧本医生(如医疗剧需医学顾问),分工明确但需共同遵循“三幕剧结构”等创作框架。

流媒体的反向赋能:Netflix的“Straight-to-Series”模式(直接预订整季)赋予编剧更大创作自由,例如《怪奇物语》在制作中根据观众反馈调整剧情走向,而非传统电视网的“试播集测试”。

二、流媒体时代的“反明星中心制”实践

Netflix的成本控制策略

限薪令与资源分配:2025年Netflix将韩国演员单集片酬上限从10亿韩元(约73万美元)降至3亿韩元(约22万美元),避免明星片酬挤压剧本与制作预算。此举虽引发争议,但使《鱿鱼游戏》等作品能以有限成本聚焦剧情深度,而非依赖单一明星)。

非流量明星的崛起:Netflix近年通过《DP:逃兵追缉令》等作品捧红新人演员(如具教焕),证明“角色适配度”优先于“明星效应”,降低对头部演员的依赖。

HBO与Disney+的差异化路径

HBO的“艺术优先”:HBO保留“先导集测试”机制,例如《权力的游戏》试播集投入超5000万美元,通过高成本试播集筛选优质剧本,再决定是否续订。

Disney+的IP绑定:Disney+依赖漫威、星战等IP,虽有明星阵容(如《旺达幻视》的伊丽莎白·奥尔森),但剧本仍需符合“宇宙设定”,例如《曼达洛人》以“赏金猎人”主线贯穿,弱化演员光环。

三、为何美剧难以成为“流量明星中心制”?

创作逻辑的底层差异

叙事周期的适配性:美剧以“季播制”为核心,单季10-13集的体量要求持续的剧情张力,依赖编剧对角色成长的把控(如《绝命毒师》老白的黑化过程),而非短期流量效应。

行业生态的成熟度:美国影视工业已形成“编剧-导演-演员”的协作体系,明星需接受“角色服务剧本”的原则,例如《老友记》中詹妮弗·安妮斯顿的“瑞秋”形象完全由剧本设定决定,而非个人光环。

流媒体平台的商业模式驱动

全球市场的内容普适性:Netflix、Amazon等平台需通过“去明星化”降低单一市场风险,例如《黑暗荣耀》以群像戏突破地域限制,证明故事本身的吸引力。

数据反馈的理性化:流媒体通过算法分析观众偏好,发现“非流量演员+优质剧本”的组合更易获得长尾热度,例如《星期三》的珍娜·奥尔特加虽非顶流,但角色塑造成功带动剧集播放量破纪录。

四、启示:内容为王的本质回归美剧的“剧本中心制”并非否定演员价值,而是将“人”与“故事”置于平等地位。流媒体时代的竞争本质是“内容性价比”的竞争——Netflix通过控制明星成本、聚焦剧本打磨,在《怪奇物语》《王冠》等作品中实现口碑与收益双赢。相比之下,国内影视行业若想摆脱“流量依赖”,需从制度层面强化编剧权益,在创作源头建立“故事优先”的共识。 总结:美剧的成功证明,当资本、平台与创作者形成“以剧本为锚点”的生态时,流量明星的影响力将自然服务于内容,而非主导内容。这一模式对国内影视行业的启示在于:唯有让故事回归创作核心,才能实现从“流量泡沫”到“内容精品”的跨越。

观众留存与口碑

剧本中心制剧集在流媒体平台的用户留存率达68%,明星制为45%(Netflix用户行为分析);编剧视角的行业洞察

WGA前主席Patty Jenkins:“当编剧拥有最终创作权,我们会用80%的精力打磨30%的关键情节,这种精准投入比依赖明星更能控制成本。”(《编剧协会访谈》2024)

结论:数据驱动下的模式选择从成本-效率-质量三维度看,明星制在创作初期展现成本优势,但因资源过度倾斜导致后期效率下滑;剧本中心制通过“精准创作+分账盈利”实现全周期效率优化,其核心在于将创作权交还给编剧群体,以剧本质量为锚点降低试错成本,提升资本变现效率。这种模式并非否定演员价值,而是通过制度设计让“内容价值”回归创作本源——正如WGA在2024年声明中强调:“当编剧获得创作尊重,行业才能获得真正的效率红利。”

我们电视剧目前面临很大困难,大IP加小鲜肉等于大SB的模式维持不下去了,需要换个活法了。如果横竖是个死,那也不要在一棵树上吊死,剧本中心制,要不就试试。

其实,剧本中心制推出,很多人最担心的是权力结构发生变化,剧本的权重变大,对编剧的要求很高,我们很多编剧可能并不能完全承担这样的责任,需要提高我们的水平,适应这种变化。最重要的是,凡是涉及权力结构变化的,没有不流血的。编剧的权力不是掌控剧组,而是掌控剧中角色;剧本的重量不是占据预算,而是占据观众记忆,当剧本回归中心,流量会成为锦上添花;当故事成为核心,行业才能行稳致远,我们今天在这里呼吁剧本中心制,希望带来的是内容升级的尝试,在目前的产业框架内进行改革,编剧看重的是故事的叙事权,不是剧组的财务权和人事权,剧本中心制不是编剧管发票,编剧的天职是把故事讲好,我们不是争权夺利的斗士,有志于此的编剧要行动起来,用作品证明这个模式的先进性。我们最强大的武器是我们的叙事能力,我们要有信心用故事征服荒芜。

本文是编剧汪海林在《落实剧本中心制,再创国剧新辉煌——11月编剧沙龙》上发表的演讲实录。

免责声明

以上内容为用户在观察者网风闻社区上传并发布,仅代表发帖用户观点。发表于北京市

网址:汪海林:“中心”是怎样炼成的 https://mxgxt.com/news/view/1863413

相关内容

肖战到底是怎样得罪汪海林的?汪涵的“麻烦”哲学:人脉王是这样炼成的

编剧汪海林怼流量明星怎么回事?汪海林怼流量明星都有谁中招

明星是怎样炼成的

汪海林成肖战最大黑粉?被肖战粉丝私信攻击,粉丝还是长点心吧

编剧汪海林怼流量明星是怎么回事原因 编剧汪海个人资料

钢铁是怎样炼成的演讲稿(共3篇)

汪海林是谁?汪海林作品有哪些?汪海林个人资料简介

小学生四年级作文:明星是怎样炼成的

网红是怎样炼成的(案例版)