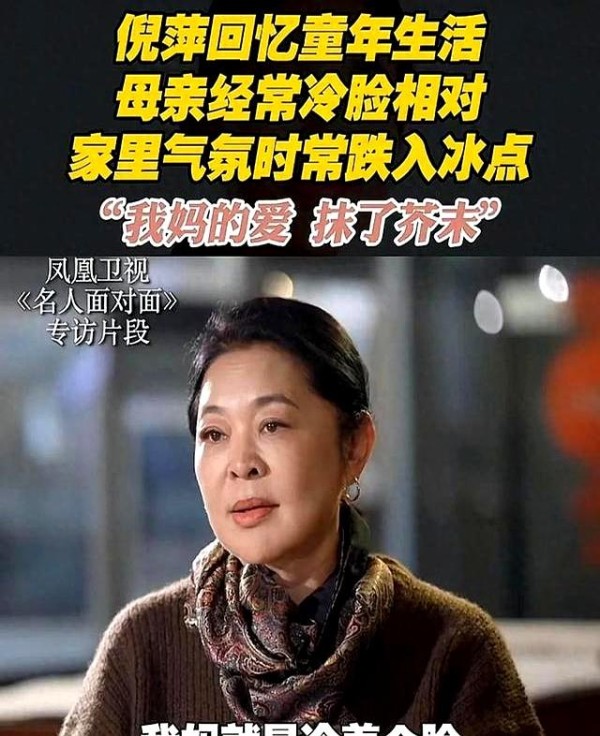

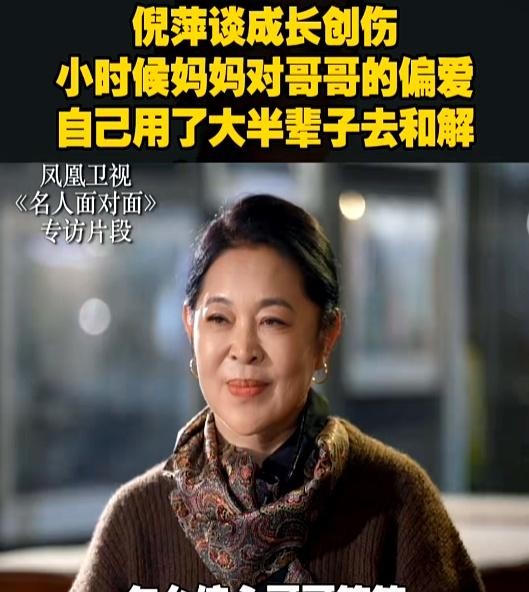

她是倪萍90岁老母亲,母女至今未达成和解:不想看到我妈那张脸

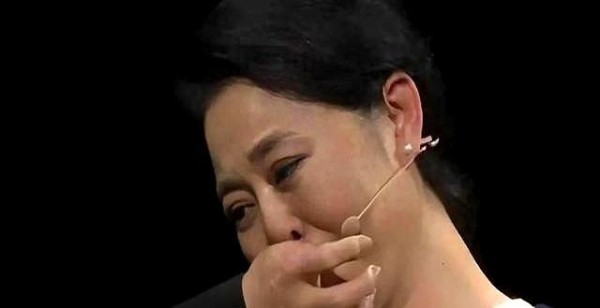

老人伸手触碰女儿的面庞,女儿后退了半步,气氛在瞬间凝住。

这一幕属于日常,却把一段难以愈合的母女关系暴露出来。

外界熟悉她的声音与笑容,不常留意她在家中的沉默和防备。

光环与照顾并行,怨恨与责任并存,这正是这则报道要展开的中心命题:成就不能代替童年的缺失,赡养不等于和解。

故事要从时间与地名说起。

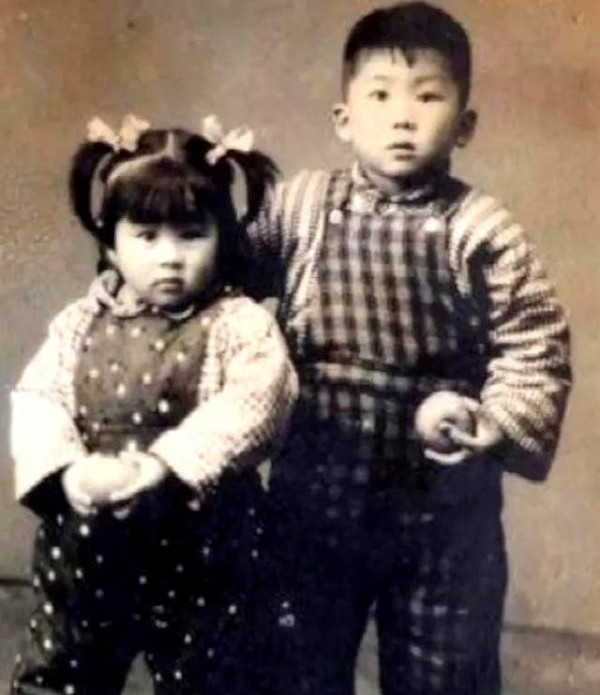

1959年,山东威海荣成,一户渔民家庭迎来一名女孩,登记姓名是刘萍,家人私下叫她“萍萍”。

父亲以捕捞为生,母亲倪道香在镇上一家工厂担任厂长。

两岁那年,夫妻分开,父亲离去。

母亲独自抚养两个孩子,工作繁忙的她把小女儿送到姥姥家寄宿,姥姥成了孩子短暂的避风处。

回到亲生家庭后,日常生活的分配与言语指责让女孩逐渐收起表达的欲望。

家庭里的偏爱不是一句话能够解释清楚。

生活中的小事构成了长期的信号:洗手的肥皂里,大块小块被分开;水果筐里,哥哥挑到更完好的苹果;餐桌上,鸡蛋先到哥哥碗里。

那种被经常置于次位的感觉,慢慢积累成一种坚硬的心理。

倪萍在自述中写下过一句话:在妈妈眼里,自己好像从未做过对的事。

这句话既是记忆片段,也像一把刻刀,把对自我价值的怀疑刻进青春期。

学业与表演成了她的出路。

十七岁那年,她悄悄报名参加山东艺术学院的招生考试,面试时选择了《在那桃花盛开的地方》这首歌。

录取之后,面对母亲对学艺术的反对声,她坚持了下来。

事业轨迹逐渐展开:出演电影《山菊花》,获得小百花奖影后称号,二十四岁时被授予国家二级演员资格。

进入更广阔的舞台后,职业成就接连而至,公众视线里出现了一个忙碌而可靠的主持人。

然而家庭内部的态度并未随女儿的名声改变,长年累月形成的偏见仍旧影响着日常交流。

感情生活同样没有给她带来完整的安放之地。

大学时期与同学结婚并育有一女,工作调入中央电视台以后,两地分居导致婚姻走向结束。

之后与郭达交往,因双方家长态度未能继续发展。

九十年代初,她与陈凯歌共同生活多年,投入不少期待,结果是对方在1996年因家庭原因做出选择。

私生活的这些波折与公开形象并行,构成了一个既有光环又带有裂缝的人生样本。

成就改变了她的物质条件,却未能消除幼年留下的印记。

成年后的她把情感收拢,把敏感转成工作上的果断。

她承认自己在言辞上直率,带有一种可以推进事情的犀利,这种性格在职业上帮了忙,在亲情中成了难以靠近的隔阂。

面对母亲对哥哥的夸赞与对自己长期的批评,她曾经直接问过一句话:“妈,你后悔吗?”得到的回答是简短而决定性的:“我没错。”这番对话没有带来变化,只把多年的分歧再次摆在桌面。

成年的照顾并不缺席。

母亲步入高龄之后,她承担起赡养的义务:改善生活条件,为母亲安排居所,学习针灸以缓解痛症,这些都是真实的行为记录。

照顾的存在并不等于情感的修复,二者并行,让人看到的是复杂的责任状态:在承担必需义务的同时,还要处理旧有的悲伤与愤怒。

放在更大的社会背景里,这样的家庭并非罕见。

上世纪中期到八九十年代间的农村和小城镇,重男轻女的观念深植于家庭决策。

男孩被期待成为家族延续的载体,女孩常被看作将来“要嫁出去”的成员。

这类文化取向决定了当时资源分配的偏向,也在许多个体命运上留下痕迹。

她的经历因此具备代表性:既是个体抗争的故事,也反映出时代与教育的限制。

公众对这段关系的反应多集中在两点。

许多人对她在公众面前展现出的坚毅与职业能力表示钦佩,同时把注意力转向她私人生活中的脆弱。

社交平台上出现不少相似经历的回声,许多家庭把旧时观念与情感裂痕带到当下,面对老年赡养时感受复杂。

讨论里有关注制度缺口的声音,指出家庭照护不应成为某一子女的全部负担,应有更完善的社会性支持。

也有人强调情感修复的难度,认为基础的尊重与长期交流更为关键。

对个体的启示在于几条可操作的方向。

沟通需要方式与节奏,直面过去的指控往往会引发防御,采用专业的中介或心理咨询可以创造更安全的对话场景。

物质上的照顾之外,注重心理需求与情感空间同样重要。

社区服务与法律框架的完善可以减轻单一家庭成员的压力,让家庭内部的情感议题不被现实责任压得喘不过气来。

社会层面上,教育与公共讨论对传统观念的改变发挥着长期作用,代际之间的理解并非一朝一夕可及。

这段母女关系中也有个人选择的影子。

她没有切断赡养的义务,继续承担起照护工作,并以自己的方式缓和母亲的痛苦。

她也没有完全走向和解,长期累积的感受未曾薄化。

选择既有边界,也有代价:保护自我与履行责任之间需要不断权衡。

对外人来说,判断容易,实践难行;对当事者来说,耐心与妥协各占一部分。

从历史到个人,从亲情到社会制度,这个故事牵出一张网。

早年的否定影响了一个人对亲密的打开方式,职业的成功补不了情感的缺口,照顾义务并不自动等同于和解。

面对这样的问题,需要从个人沟通技巧、家庭内在的意愿、以及外部的社会支持三方面同时着手。

对话的可能来自愿意听见的那一方,时间与态度提供了修补的机会,但不可忽视的是有些伤口经年累月,难以完全复原。

回到最开始的那刻,伸手与后退之间的距离不只是身体层面的距离。

它代表了往昔累积的记忆、代际间的价值分歧、以及成年后对责任的承担方式。

对许多家庭来说,这样的场景并不孤立。

讨论可以停留在情感的同情,也可以推进到制度设计的改进。

读者若愿意,把自身经验写下来,让更多声音参与这段关于爱、伤、与责任的对话。

举报/反馈

网址:她是倪萍90岁老母亲,母女至今未达成和解:不想看到我妈那张脸 https://mxgxt.com/news/view/1862980

相关内容

倪萍母女的亲情修复之路:从争执到和解的感人故事倪萍母女情路波折:从龃龉不和到和解,爱暖人间

女儿成长与母亲保养:令人羡慕的母女情谊

倪萍:儿子今年26岁了,我有两个担心

倪妮是倪萍的什么关系 亲表侄女?倪妮是不是倪萍的女儿

倪萍自揭:母亲为侄女求学百般讨好,中国式亲情有多难?

66岁倪萍袒露原生家庭的伤害:亲情不必强行美化

倪萍姥姥:把2岁外孙女接到乡下养大,晚年外孙女为她养老送终

倪萍:我最大的本事,是能熬

张咪女儿:父母离婚后与妈妈10年未见,今陪伴母亲抗癌成功做孝女