1992年!陈晓旭和丈夫郝彤合照,郎才女貌,却没能白头偕老

《那张合影里的两个人,为何没能走到尽头?》

1992年的那张照片定格了一个看起来完美的瞬间。

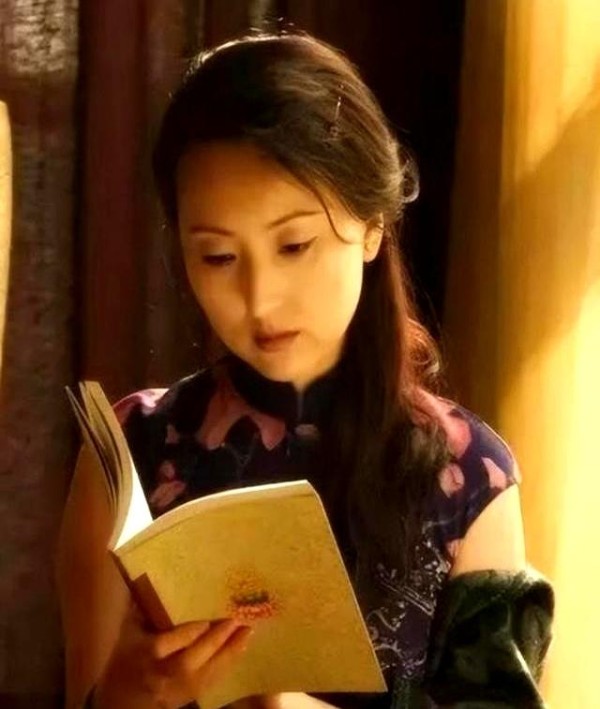

她穿着一件时髦外套,站得有模有样,像画里走出来的女子;他站在旁边,身材高挺,说话做事稳当。

镜头里两个人紧挨着,那画面让人心里暖洋洋的。

谁也不会想到,镜头之外的路,竟是盘根错节的选择、疾病和信仰交织的结局。

故事的线索从这张合影出发,牵出一个被角色定义的女演员走向商界、走向宗教,最后离世的完整过程。

从早年话剧团磨练起,她的演艺路并非一帆风顺。

鞍山的话剧舞台让她学会了台步和台词,也锻造了职业耐性。

1982年她参演了第一部电视剧,名字没有引起多大波澜。

直到那部电视剧在很多家庭屏幕前轮番出现,她才像被一记重锤打中了命运——那个角色成了标签。

那段日子她和同行的年轻人耗尽心血去争取角色,身边有人帮她出主意、鼓励她跨出一步。

感情在光影与排练间被拉扯,伴侣曾经支持她去争取重要机遇,正是那份推力让她抓住了改变命运的门票。

名气来了,生活轨迹彻底改变,回不到从前的舞台,也回不到从前的节奏。

婚姻把她的私生活拉进另一个剧本。

第一任丈夫比她年长十岁,成熟稳重,常在她犹豫时出手相助。

两个人曾经是彼此的肩膀,共同度过那些跑龙套、做报幕的日子。

成名之后,两人开始分道扬镳。

她为了塑造角色,耗费大量时间与精力,感情被迫靠书信维持,后来显示出裂痕。

离婚之后,他把精力放回舞台,几年后在更广阔的舞台上找到了自己的位置,也组成了新的家庭。

那段往事在他口中很少提起,但当关于她离世的消息传来,他的内心像过去那段影像被突然调回,既疏远又难以抹去的牵挂同时涌上心头。

转折发生在她与第二任丈夫走到一起后。

两人结婚于1992年,像许多普通夫妻那样想要重建安稳的生活。

他们合伙做生意,创立了北京世邦联合广告公司。

分工清晰——她负责战略与对外,担任公司董事长;他负责日常运营,做总经理。

几年的并肩奋斗,积累了可观财富,买下北京的一处大房子,生活质量提升明显。

那种靠两个人打拼换来的稳当日子,让人看得出是甜的。

朋友们常说他懂她的性子:表面柔弱,内里有股子倔劲儿;她看他沉稳,像座靠得住的山。

外界眼里,这是郎才女貌的搭配,合影里的笑容就是最好证据。

命运并未因此停步。

1999年她第一次接触佛法,听了净空法师讲解《无量寿经》后被触动,佛法慢慢在她心里扎根。

多年后当疾病出现,这份信仰变成她做决定时的重要参考。

2005年她确诊为乳腺癌,医生建议停下所有工作,集中接受治疗。

家里人、朋友都焦急劝她配合现代治疗方案,电话那头的劝导常常换不来对方的理解。

她抗拒西医的方式明显,家人每次劝说都会把话题挂断,亲友们在电话里只能听见一阵急促的结束声。

那段对话留在亲友的记忆里,成了后来无数讨论的核心:当病魔来临,有的人选择手术与化疗,有的人选择信仰与传统疗法。

2006年病情被诊断为晚期,医生再次建议化疗和手术以争取生存机会。

她依旧坚持用中医调养,加上寺院生活的宁静与念佛,选择了一条不走寻常路的治疗路线。

2007年2月23日,她在长春的一座寺庙剃度出家,法号妙真。

出家前她为财产做了处理:一部分捐给慈善机构,一部分交给家人,一部分留给公司。

这种处置方式显示她既有现实的安排,也有内心的归处。

那时候她的脸色并不好,体力日渐不佳,外人对她的身体状况并不十分了解,只看到她静静选择另一种人生。

一段时间的寺庙生活没有阻挡病情的进展,五个月以后病情急转直下,她被转送到深圳救治。

治疗过程并不顺利,体重下降严重,医生与家人都尽力挽回,但最终她在2007年5月13日离开人世,年仅41岁。

央视在2007年5月19日的报道指出,她去世时体重只剩70斤,医生评价那段时间她的生命被延长了几个月。

那一刻公众的悲痛和对她选择的议论同时涌现,网络和茶余饭后的谈资里出现了各种声音。

有人批评她放弃现代医学,也有人表示尊重她的信仰自由。

讨论里没有太多中间地带,界限分明,情绪丰满。

丈夫在陪伴她出家修行期间也选择了同路,过后他还俗重回世俗。

她离世后,他再次结婚并组建了新家庭。

这个事实被部分人指责,甚至遭到谩骂。

有人觉得承诺应当坚守到最后,有人认为每个人都有权回到自己的生活。

社会舆论里常常缺少温度,指责声占了前排,理解声被淹没在情绪中。

对他人的选择做道德审判很容易,但要真正理解一个人在面对失去时的复杂心情并不容易。

现实里,人的选择往往牵涉到生计、情感重建和对未来的打算。

部分观众仍然在电视重播中看到她的脸,那面孔在很多人心里就是林黛玉的代名词。

每到清明或纪念日,她的父母会去墓园献花,随着年岁增长,他们走路更慢,坐着的时候比年轻时多了许多气喘。

亲人唯有在那块墓碑前与过往对话。

回忆像旧影片反复播放,片段里有欢乐也有裂痕。

父母的晚年生活被女儿的离开彻底改变,哀伤成了他们的常态。

亲友们有时陪着去祭拜,那些场景被称作无法用言语测度的哀愁。

公众记忆对她的评价复杂多变。

有人把她定义为被角色困住的演员,认为她未能摆脱经典角色的阴影。

有人把她看作成功的女企业家,肯定她投身商业后的成绩。

也有人只记得她出家为僧的决定,认为那是对现实无力后的归宿。

事实表明,一个人的人生不能用单一标签去概括,戏里戏外,爱与痛都同时存在。

社会对名人的私人决定既有关注也有干预欲,网民的热议与媒体的再利用把私人悲剧放在了公共显微镜下。

影视圈和商业圈的交叉并非所有人都能平稳走过。

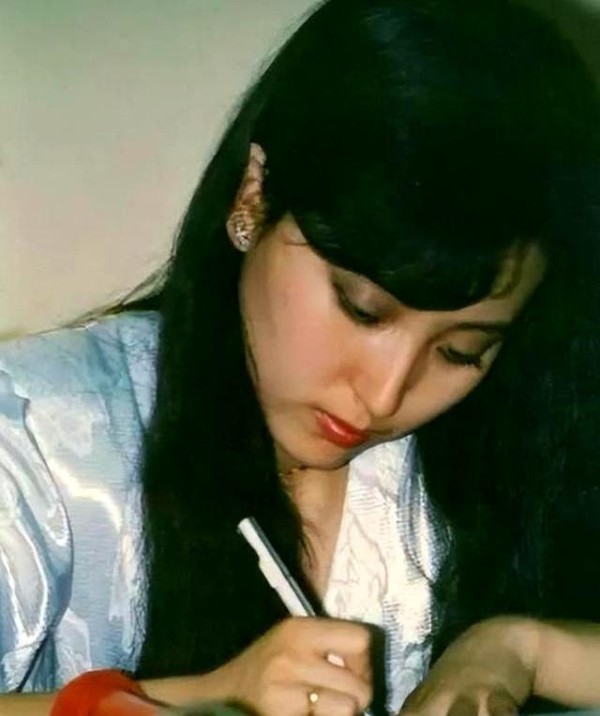

她从演员转为企业家,头几年的成绩显著,证明她具备经营和领导能力。

那段时间她掌管公司,对外联络,处理企业发展问题的能力被人看见。

她的转型给当时社会提供了一个女性在职业道路上改变的样本,这在上世纪末的北京并不多见。

她的成功说明女性在转型时并不一定会失败,适应力和智慧是她最大的资本。

商业上的成绩没有拯救她的身体,医学的争论没有抹平公众的情绪,这些都让她的一生显得更加立体。

在讨论她的选择时,社群里常有人提出一个问题:信仰与医学可以并行吗?

这个问题没有固定答案,不同人有不同的生命观。

她选择以信仰为重,家人选择劝她接受现代治疗,亲友的呐喊中带着焦虑和无奈。

面对生死,人的价值观和选择会暴露出来。

对于旁观者来说,理解并不容易,但尊重至少应该存在。

社会应当为不同的抉择留出空间,而不是用情绪去绑架别人的人生。

回到那张合影:照片里的笑容没有错,合影下的故事也没有单一的结局。

光线会把面容定格,但无法定格人的选择和内心的复杂。

她用自己的方式走完路,这个过程让人惋惜也让人沉思。

如今当人们再次看到她在屏幕上的瞬间,会不会想起照片外的那些艰难抉择?

这成为每个观众在夜深人静时可能会反复问自己的问题。

如果要把这个故事留给后来的人,重要的不是评判谁对谁错,而是学会在别人的选择面前多一点冷静与尊重。

你怎么看待在病痛面前选择信仰而非现代治疗?

当身边的人做出你无法认同的决定时,你会用什么方式表达关心?

这些问题没有标准答案,只有每个人在自己生活里的实践。

举报/反馈

网址:1992年!陈晓旭和丈夫郝彤合照,郎才女貌,却没能白头偕老 https://mxgxt.com/news/view/1862338

相关内容

陈晓旭老公郝彤近况 郝彤资料照片陈晓旭出家前有离婚吗? 陈晓旭出家是不爱郝彤了吗

展示亲笔声明 丈夫郝彤袒露陈晓旭出家缘由图

陈晓旭曾经流产 姨夫透露她与郝彤没离婚(附图)

陈晓旭出家绝照首次公开 与丈夫相聚落泪

陈晓旭老公郝彤资料 郝彤近况

陈晓旭出家前已经离婚了吗 陈晓旭为什么出家是不爱郝彤了吗

无儿无女的陈晓旭,去世15年后,丈夫还俗娶妻生子

著名演员陈晓旭,没15年后,丈夫还俗再婚,父母的坚持令人泪目

陈晓旭简介(陈晓旭简介和丈夫是什么关系)