当名人光环遮蔽道德审视:谈对齐白石感情生活评价的不公

在公众视野里,名人似乎总被赋予一层特殊的滤镜,这层滤镜在美化他们的同时,也模糊了大众对其行为的道德判断标准,齐白石的感情生活便是一个极具争议的例证。

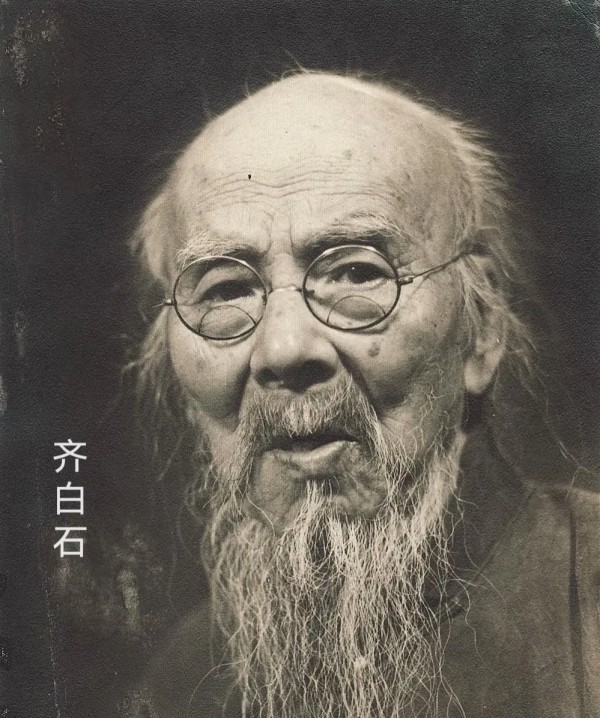

齐白石在艺术领域的成就毋庸置疑,他的画作价值连城,艺术风格独树一帜,为中国传统绘画的发展做出了卓越贡献。然而,当我们将目光从他的艺术造诣转移到他的私人情感生活时,却能发现一些与传统道德观念相悖的行为。93岁高龄仍执着追求年轻伴侣,多次再婚、纳妾,这样的行为如果发生在一个普通平民身上,恐怕会遭受众人的非议与指责,甚至可能被贴上违背公序良俗的标签。但因为他是齐白石,是备受尊崇的艺术大师,这些行为却常常被轻描淡写,甚至被浪漫化为对爱情的执着追求。

从道德层面来看,这种双重标准的评价体系显然是不公平的。道德准则的适用应当具有普遍性,不能因为身份地位的不同而有所偏袒。一个普通人若是在感情生活中表现出如此的不安分与不节制,很可能会被周围的人视为异类,受到舆论的谴责和社会的排斥。家庭破裂、邻里疏远或许都是可能面临的后果。但名人却可以凭借其光环,将类似行为包装成一段段浪漫佳话,让大众忽略其中违背传统道德伦理的部分。

这种不公不仅体现在对当事人行为评价的失衡上,更深层次的影响是对社会价值观的误导。当名人的不当行为被美化和谅解,普通民众可能会产生困惑:到底什么样的行为才是真正符合道德规范的?长此以往,社会的道德底线可能会在无形中被削弱,人们对于道德准则的敬畏之心也会逐渐淡化。我们不能因为一个人的成就而无原则地宽容其所有行为,艺术成就与个人道德应该被分开审视。只有这样,我们才能建立一个更加公平、健康的社会评价体系,让道德的天平不再因为名人光环而倾斜。