1931年,徐志摩遇难前一天见过张幼仪,俩人离婚后曾同游欧洲,张幼仪:我们的关系比从前更亲密。

徐志摩是“民国离 婚第一人”,还是在张幼仪怀二胎时,狠心抛妻弃子。

很多人以为张幼仪会对他恨之入骨,俩人老死不相往来。

殊不知,他们离婚三年后曾同游欧洲,关系更甚从前,徐志摩遇难前一天,还见过张幼仪。

自从跟张幼仪离了后,徐志摩火速回国,事业上节节攀升。

先是出版了首本诗集《志摩的诗》,被高呼为年度最有前途的诗人。

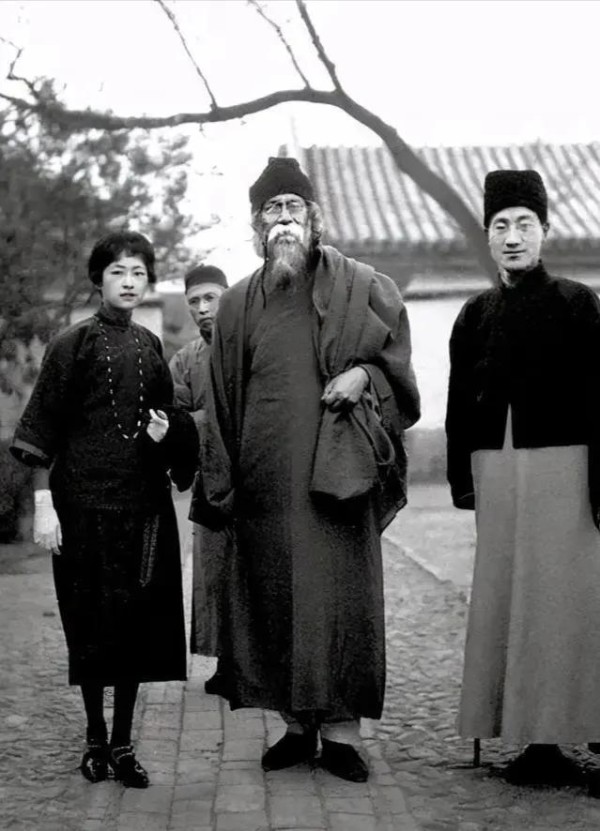

紧接着泰戈尔访华,他和林徽因一左一右当翻译,三人的世纪同行,被称呼为“岁寒三友”。

爱情上,虽然没追到林徽因,但遇上了同样追求浪漫的陆小曼。

(林徽因、泰戈尔、徐志摩)

反观张幼仪,就没那么幸运了。

生下小儿子后,她一心留在德国念书,一个人又当爹又当妈,又要上学又要带娃。

幸好,徐家每月还是会按时寄来200大洋作生活费。

但很快,张幼仪又迎来当头一棒。

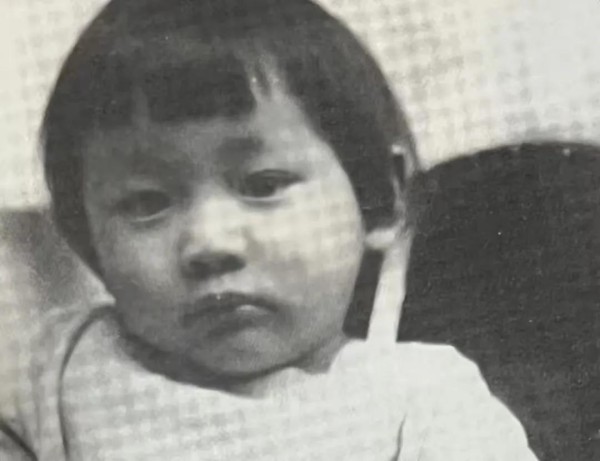

小儿子刚满周岁,就染上了怪病。一开始只是肚子疼,随着时间推移,肚子像皮球似的一天天鼓胀起来,张幼仪急得到处跑医院。

就在徐志摩跟陆小曼,在国内打得火热的时候,张幼仪独自抱着小儿子,在国外水深火热。

最终,小儿子还是被病魔夺去了生命,张幼仪一个人张罗后事,眼泪都哭干了。

(张幼仪小儿子)

谁料,就在丧礼后的一周,徐志摩突然出现。

只见他含泪抱着小儿子的骨灰盒,还洋洋洒洒写了一大篇追悼文《我的彼得》。

要知道,从儿子出生到去世,徐志摩只匆匆见过一面,当年还叫张幼仪打掉。

面对他突如其来的“父子情深”,张幼仪异常清醒:“他文章是写得感人,但却从未真正关心过我母子俩,文人就是这德行。”

更反常的是,徐志摩接下来,还主动提出带张幼仪去欧洲旅游散心。

张幼仪后来才知道,原来那段时间,徐志摩被陆小曼的丈夫王赓下了“江湖追杀令”,跑到国外来避风头。

他们的欧洲之旅,被名为“感伤之旅”,只是讽刺的是,对于张幼仪来说,是为了冲淡丧子之痛,对于徐志摩来说,却是为了考验他和陆小曼之间的爱情。

徐志摩、陆小曼

张幼仪之所以跟徐家断不了,其实有一部分原因,是徐家二老。

徐志摩对她虽然薄情,但徐家对她却不薄。

她说要留学,公公徐如申立马答应,并且每个月按时寄来生活费。婆婆也多次写信,问她生活得好不好,什么时候回来。

小儿子去世后,婆婆担心她伤心过度,让徐志摩过去陪她。

之后徐志摩要娶陆小曼,徐家二老说,要张幼仪答应才行,于是写信让她回国。

回来后,婆婆拉着张幼仪的手说:“你还是我们的儿媳妇,我们收你当干女儿。”

张幼仪提出想接回大儿子阿欢一起生活,二老也没意见。

徐如申甚至把家产分成三份,一份给徐志摩,一份留给自己夫妻二人养老,剩下的一份给张幼仪母子。

张幼仪和大儿子阿欢

有了这笔钱,加上张幼仪找到工作,所以哪怕独自一人带着大儿子,她很快就在上海站稳脚跟。

到后来,徐家二老跟陆小曼闹矛盾,跑来投靠张幼仪,她于情于理都拒绝不了。

她创办了云裳服装店后,徐志摩更是隔三差五就去做衣服,俩人几乎天天都见面。

就在徐志摩遇难的前一天,跟往常一样,来到张幼仪的店。

那时候,徐志摩为了供养陆小曼,连房屋中介也当上了,整天要飞来飞去赚外快。

张幼仪劝他不要再坐免费飞机,徐志摩冲她笑笑说:没事的。

没想到,那次真的出事了。

后来的事,大家都知道,陆小曼不愿去认领遗体,张幼仪碍于身份,只好叫儿子阿欢去,还得瞒着公公,怕老人家一下子接受不了。

再后来,张幼仪还侍奉公公到其终老,徐家二老和徐志摩的身后事,都是她张罗的。

其实,张幼仪跟徐志摩离婚后,之所以还能做朋友,有三方面原因:

1.张幼仪几位哥哥非常出色,张家人脉遍布商 界zheng界。

当年,徐志摩之所以能拜师梁启超,还有后来泰戈尔访华,都是张幼仪哥哥在背后促成的。

张幼仪回国不久就有人找她当行 长,也是哥哥暗中出面。

徐家二老尊重张幼仪,也是尊重张家。

张幼仪二哥与徐志摩

2. 张幼仪本身也很积极进取

如果张幼仪离婚后一蹶不振,后来的徐志摩未必会对她另眼相看。

徐志摩一直说追求自由的恋爱,但说到底,人都是慕强的。

留学回来的张幼仪虽说不上才女,但工作中已经能独当一面,她和徐志摩才开始有共同话题。

3. 张幼仪对徐志摩始终有滤镜

当年离婚,她一开始觉得是有人在背后怂恿徐志摩,所以多年来一直不喜欢林徽因。

后来,她从其他方面了解徐志摩,又认为他是因为尊重女性,不想屈服于封建婚姻,才作出的选择。

她对徐志摩,至始至终都是宽容多于愤恨。

或者站在我们今天的角度,这一点无法理解张幼仪。

但不得不说,置身于那样的年代,她的做法已经是一种觉醒和进步。

正如她自己所说:

人的一生,唯有成长。

任何人都有可能辜负你,唯成长不会。