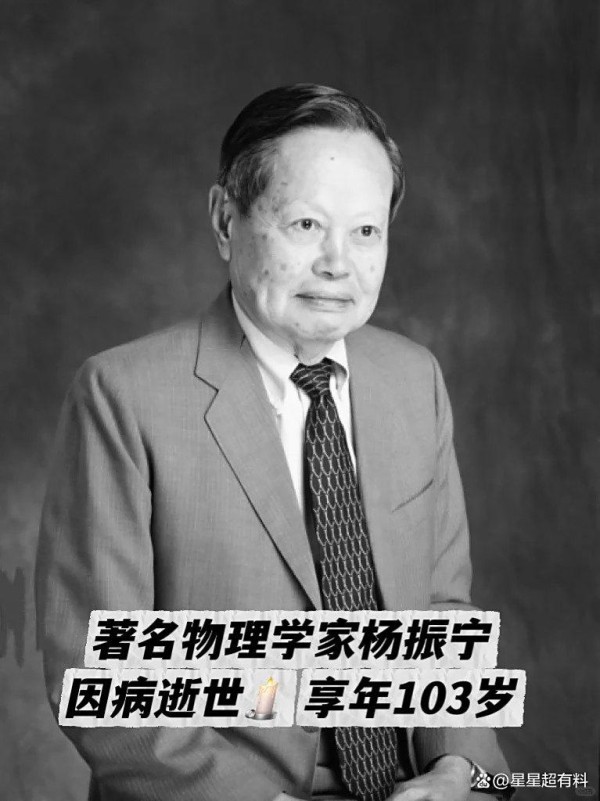

相差54岁的爱情落幕!翁帆发文揭露杨振宁最后时光

前言:最后一程,星光为他点亮

2025年10月18日的黄昏,北京秋意正浓,清华大学高等研究院的银杏叶在夕阳下泛着金色的光芒。就在这个平静的秋日,一位跨越世纪的科学巨匠安然合上双眼。103岁的杨振宁走了,留下一个时代的传奇,和一位与他相伴二十一载的妻子翁帆。

在《光明日报》的悼文里,翁帆用温柔而坚定的笔触写道:"他离开的时候一定很欣慰。"这句话,像一束温柔的光,照亮了这个让无数人动容的告别时刻。她说,每当夜晚仰望星空时,相信杨先生会在其中一颗星星上微笑,"我们永远可以从他那里找到自强不息、厚德载物的力量。"

一、最后的陪伴:翁帆与她的"杨先生"

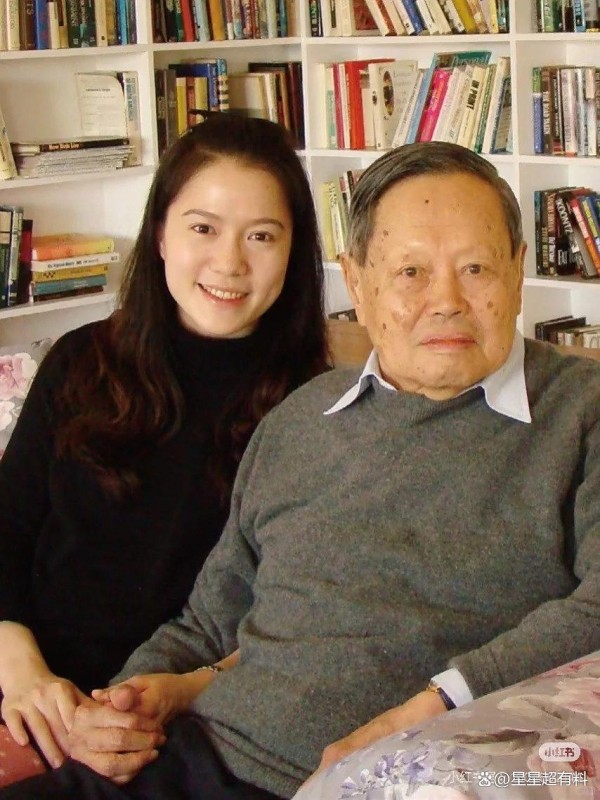

2004年,28岁的翁帆与82岁的杨振宁结婚,这段相差54岁的姻缘曾引发无数争议。如今,二十一载春秋走过,她用最长情的陪伴回应了所有质疑。

1. 跨越世纪的爱恋

婚后的日子,翁帆始终陪伴在杨振宁身边,从清华园到世界各地的重要学术场合。她不仅是他的生活伴侣,更是工作上的得力助手。在诸多国际学术会议上,翁帆以其流利的英语能力,为杨振宁担任翻译,将复杂的科学理论转化为通俗易懂的语言。更令人感动的是,她还精心将杨振宁在90岁时创作的英文诗作翻译成中文,让更多国人能够领略这位科学巨匠的文学修养。

2. 精神世界的共鸣

在2018年《晨曦集》新书发布会上,翁帆曾深情地说:"我们在一起讨论诗歌,讨论科学,讨论人生。杨先生让我看到了一个更广阔的世界。"这份超越年龄的理解与默契,成就了一段令人动容的传奇姻缘。据身边人透露,每天晚上,翁帆都会为杨振宁诵读诗文,这个习惯一直持续到他生命的最后时光。

3. 最后的告别

10月18日下午,翁帆在病榻前紧紧握着杨振宁的手,轻声诵读着他最喜爱的杜甫诗句:"文章千古事,得失寸心知。"这一幕,成为这对忘年恋人最后的温情时刻。在场的医护人员回忆说,即便在最后时刻,杨先生依然保持着从容与安详,仿佛只是进入了另一个美好的梦境。

二、科学巨匠的百年人生:从清华园到诺贝尔领奖台

杨振宁的一生,是一部浓缩的现代科学史,更是一个时代的缩影。

1. 少年天才的成长路

1922年,杨振宁出生在安徽合肥的一个书香门第。自幼聪颖好学的他,在父亲的熏陶下,很早就展现出过人的天赋。1945年,他考取庚子赔款奖学金,远赴美国芝加哥大学深造,开启了他的科学探索之旅。1957年,年仅35岁的杨振宁与李政道共同提出"宇称不守恒定律",一举获得诺贝尔物理学奖,成为华人之光。

2. 改变世界的科学贡献

"杨-米尔斯规范场论"被科学界公认为20世纪物理学最重要的成就之一。这个理论为后来多个诺贝尔奖成果奠定了理论基础,至今仍在推动着物理学的发展。著名物理学家弗里曼·戴森曾这样评价:"他是一位继爱因斯坦之后最杰出的理论物理学家,他的工作重新定义了现代物理学的研究范式。"

3. 归根清华的赤子心

2003年,81岁高龄的杨振宁做出一个重要决定:回国定居,重返清华园。他说:"我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液。"回国后的二十余年间,他不仅亲自授课,还积极推动清华大学高等研究院的建设,为培养中国新一代科学人才倾注了大量心血。

三、"宁拙毋巧":一代宗师的人生智慧

杨振宁留给世人的,不仅是卓越的科学成就,更是深邃的处世哲学。

1. 治学态度

在清华大学的一次开学典礼上,他语重心长地告诫青年学子:"做学问要踏实,宁可显得笨拙,也不要投机取巧。"这句"宁拙毋巧"的教诲,成为无数科研工作者的座右铭。他常说,科学研究需要的是持之以恒的坚持,而不是急功近利的取巧。

2. 人生境界

在谈及自己的长寿时,杨振宁将其归因于"不与人争,顺其自然"的人生态度。即使年过百岁,他依然保持着规律的生活习惯,每日坚持阅读最新的科研论文,保持着对世界的好奇与探索。他的书房里总是堆满了各种书籍,从物理学专著到文学经典,无不涉猎。

3. 家国情怀

晚年的杨振宁,即使健康状况不佳,依然时刻关注着中国科技事业的发展。他经常与来访的年轻学者探讨学术问题,为"中国芯"研发、基础科学研究等领域的发展建言献策。他的秘书回忆说,直到去年,杨先生还会定期听取清华高等研究院的工作汇报,对人才培养格外关注。

四、星光不灭:杨振宁留下的永恒财富

他的离去,是一个时代的终结,但他留下的精神财富仍在持续发光发热。

1. 科学精神的传承

如今的清华大学高等研究院,在他多年的悉心经营下,已成为世界级的科研重镇。他培养的学子遍布全球各个科研领域,其中不少人已成为学科带头人。他倡导的"求真务实"的科研精神,正在新一代科学家身上延续。

2. 文化桥梁的作用

作为横跨中西文化的学者,杨振宁始终致力于促进国际学术交流。他精通中西文化,既能深入浅出地讲解深奥的物理理论,又能畅谈诗词歌赋,被学界誉为"移动的中西文化百科全书"。他的客厅常常高朋满座,来自世界各地的学者在这里畅所欲言,碰撞思想火花。

3. 爱情传奇的启示

他与翁帆的婚姻,在争议中开始,在理解中升华,让人们看到爱情可以超越年龄、跨越世俗,成就灵魂的契合。这段持续二十一载的相伴,不仅见证了两个灵魂的相互滋养,更向世人展示了什么是真正的相知相守。

五、夜幕下的清华园:永远的怀念

10月18日晚,清华高等研究院设立的吊唁处,白菊如雪,烛光摇曳,前来悼念的人群络绎不绝。

1. 自发悼念的人潮

现场可以看到不同年龄、不同身份的人们:有白发苍苍的老教授拄着拐杖前来,在留言簿上颤抖地写下悼文;有年轻学子手捧《晨曦集》静静伫立,眼中含着泪光;还有市民特意带着孩子前来,在现场轻声讲述着杨先生的故事。一位清华大学物理系的博士生说:"虽然没能亲聆杨先生的授课,但他的学术精神和人格魅力一直激励着我们。"

2. 网络上的集体追思

在社交媒体上,"#杨振宁先生一路走好#"的话题阅读量迅速突破亿次。网友们纷纷留言表达哀思:"天上多了一颗指引我们的星星"、"一个时代落幕了,但他的精神永存"。许多科技工作者、教育工作者也发文缅怀,感谢杨先生对中国科学事业的卓越贡献。

3. 科学界的哀悼

全球科学界也纷纷表达哀悼之情。来自哈佛大学、普林斯顿高等研究院等世界顶尖科研机构的物理学家们相继发文,赞誉他"照亮了人类认识宇宙的道路"。诺贝尔物理学奖得主戴维·格罗斯在悼词中写道:"杨振宁的离去,是整个物理学界的巨大损失,但他的科学遗产将永远指引着我们前进。"

【结语:生命有尽,星光永恒】

夜幕降临,清华大学校园里,许多人不约而同地抬头望向星空。或许正如翁帆文中所说,杨振宁正在其中一颗星星上,对着人间微笑。

杨振宁用103年的生命历程,书写了一段科学与爱情交织的传奇。从翩翩少年到耄耋老人,他见证了国家的兴衰荣辱,亲历了科学的突飞猛进,也体验了人生的悲欢离合。他的故事告诉我们:生命的价值不在于长度,而在于其深度和广度;爱情的真谛不在于形式,而在于心灵的契合与相守。

在这个告别的秋夜,我们忽然明白:有些人走了,但他留下的光芒,足以照亮后来者前行的道路。而翁帆那句"有他多年的陪伴,我何其有幸",或许也是这个时代对这位科学巨匠最温暖的告别。

杨振宁生前最爱的杜甫诗句"文章千古事,得失寸心知",恰如其分地总结了他的一生。他的科学成就将永远镌刻在人类文明的史册上,他的人格魅力将永远铭记在世人心中。正如夜空中最亮的星,即使生命逝去,光芒依旧指引着前行的方向。

互动话题:

杨振宁的哪一项成就或人生选择最让您印象深刻?

您如何看待他与翁帆这段跨越年龄的爱情故事?

在您看来,杨振宁先生留给年轻一代最宝贵的精神财富是什么?

欢迎关注星星,在评论区分享您的感悟与思考,让我们共同缅怀这位科学巨匠,传承他的精神火炬。

举报/反馈

网址:相差54岁的爱情落幕!翁帆发文揭露杨振宁最后时光 https://mxgxt.com/news/view/1859254

相关内容

杨振宁与翁帆,相差54岁的老少恋,为何过去15年仍爱如初恋?101岁杨振宁露面,嘴乌黑老年斑多,全程英文答谢,翁帆未陪伴

杨振宁和翁帆是天作之合,两次杨振宁身体出问题,是翁帆签字治疗

翁帆的“何其有幸”:跨越54岁的婚姻如何诠释爱情真谛?

杨振宁披露与翁帆交往细节:那一年很特别

杨振宁与翁帆的特殊关系引发疑云,真相究竟如何?

翁帆已对96岁杨振宁不耐烦,一张照片说明一切

102岁杨振宁和48岁翁帆的爱情,真的是罗曼史吗?

17年的奇幻之恋:杨振宁与翁帆的真爱传奇

后续!102 岁杨振宁携 48 岁翁帆庆生,状态佳