71岁梁丹妮和冯远征:不要孩子,幸福竟比普通家庭多1倍?

他们的生活轨迹,像一次两人的长跑,起点和节奏都不相同,却在某个时刻奇异地交汇在一起。冯远征带着梁丹妮回到家乡的时候,是初秋的下午,游人稀少,两个人缓慢地并肩走着,偶尔停下来,冯远征会低声描述家乡旧事,梁丹妮则带着笑,细细听着。在景点边的长椅上坐着,梁丹妮短发利落,神情淡然,有种岁月沉淀下来的从容。她其实已经71岁了,但陌生人很难从她身上找到所谓的“老气”或“拘谨”——她更像那些早年舞台上的女神,眼里还有光,自带一种不染尘埃的精气神。

这份底气,和她早年经历分不开。十四岁那年,梁丹妮顶着烈日跑去广州军区文工团报到,彼时杂技班里十几个孩子,比拼谁肢体软,谁手劲足,每天都在练倒立、吊环、顶碗。那些年,杂技场是汗水、伤痛和重重磨砺的地方,也有过少年人的小小悲伤——朋友骨折住院,教练训斥哭泣,母亲一封信寄来的鼓励。梁丹妮用过膏药裹着膝盖,也曾半夜爬起来偷偷练平衡,她从没在舞台上认过输,凭着韧劲和条件逐步获得了表演机会。外人看她,觉得苦,但她自己只觉得自由,能用自己的方式打开世界。

1978年她突然决定转方向,告别杂技舞台,挑战影视圈。那会儿,文工团的同事胆小,建议她别冒险,可梁丹妮偏要试。她会在镜头前先练一遍动作,自己对着镜子琢磨台词,还偷偷模仿过外地演员的口音。短短几年便站稳脚跟,最多时一天赶三个片场,家里电话常被剧组催戏打爆。彼时,梁丹妮成了长影厂的招牌女星,拍《阳光下的青春》《没有冬天的城市》,走红毯时头发喷满发胶,走到哪儿都有歌迷塞花递信。她的形象不算华丽,但有种干净的气质,不违和的眉目和温柔的笑意,让老观众如今回忆起来还觉得动人。

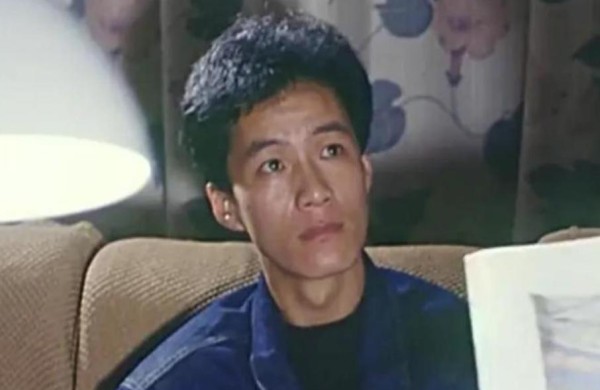

冯远征的路就复杂多了。他曾想做跳伞运动员,16岁摸过伞绳、体验过高空风速,危险带来兴奋,可事实很快把他拉回地面。梦想破裂后只能进工厂做临时工,那段日子是机械和疲惫的重复。年纪轻轻,冯远征却总觉得身体里有股不安分的热流,这种躁动,让他偶尔用旧笔记本写点剧本片段,晚上跑去小剧场门口蹲着看排练。1985年,他通过考试进入了北京人艺。那时候的人艺,被称为“中国话剧的圣堂”。但冯远征并非天生主角,相貌普通,语调里有点生疏,他只好演点边角小角色,从剧场化妆间到舞台后排,每一晚的谢幕时,冯远征都在心里琢磨如何过关。

他后来去德国留学三年,啃德语大词典,参加校内即兴表演,还偷偷去慕尼黑的小剧场观摩当地演员的表演技巧。德国话剧舞台的精细布景和体系化训练,让冯远征眼界大开。但最深的收获,其实是孤独——远离故土,在德语环境下,要用肢体和神态表达文化的疏离和融合。那三年,他学会了如何让情绪层层渗透进角色,而不只是表层表达。这种底子,后来成为他演技的核心。

等冯远征1991年回国,机会慢慢来了。他和梁丹妮第一次合作,是在拍摄《豺狼入室》时。那一年,梁丹妮已经很有名气,剧组很多人对冯远征还不熟,却因他脸色异样远远避开——他患了水痘。大多人嫌弃他传染,唯有梁丹妮天天跑去给他送饭,买药,聊剧本。两个人的关系是在剧组临时宿舍被枕边灯微光照亮的,有点像彼时旧式小城里的温情,细水长流。

那时姐弟恋少见,尤其女方事业在高点,男方名气平平。外人的不看好,甚至冷嘲,都在梁丹妮和冯远征的生活以外。1993年11月,他们去民政局领了证,用最简单的方式确认了彼此。他们没有刻意办婚礼,也未大声宣布,只是默默开启了生活的新章节。

婚后,他们并没有选择寻常家庭路径。梁丹妮坚持演艺事业,冯远征抓紧话剧排演,两人聚少离多。更特别的是,他们选择不要孩子。身边亲友议论不少,有人私下里担心他们老了会孤单,更多人无法理解这种选择。实际上,两人对外界声音并不介意,他们的世界里,艺术和爱已经足够满。

时间流转到2007年,梁丹妮陷入低谷。娱乐圈更新太快,那年她发现自己被许多角色拒之门外——不适合太年轻的角色,也不被编剧青睐为母亲形象。每日清晨她都会在厨房发呆,甚至连最爱的手工针线也搁下了。有专家曾指出,演员进入中年后,最易陷入自我怀疑和挫败,这种“演员的抑郁”其实比普通人更隐秘、更难言。那段时间,冯远征刚好因《不要和陌生人说话》大红,工作邀约不断,但他把更多时间留给妻子,带她参演自己的戏,分享舞台上的每一次小成就。有业内人士认为,冯远征当时加入妻子的演艺路线是一种家庭化的艺术合作,从心理学角度讲,这种方式能帮助伴侣重建自我认同。

梁丹妮慢慢走出阴霾,开始关注剧场的行政事务,还担任过剧院的表演交流负责人。她会自行制定排班计划,帮剧院策划管理制度,用之前积累的经验辅导新演员。曾有年轻演员回忆,梁丹妮上课非常严谨,会针对每个人的肢体习惯和情绪表达做个性辅导,不是流于表面的“大师课”,而是细抠发声、走位、气息的硬功夫。

如今冯远征已经担任北京人艺院长,管理工作复杂,涉及剧院改造、人事协调,也要兼顾教学课和剧目选拔。这种职业模式其实相当于一个“文化园丁”,不单是传承话剧,更是培养青年表演者的整套体系。有业内评论认为,北京人艺剧院内部的师徒制,冯远征和梁丹妮夫妻成了“剧院之家”的典型——不养孩子,却用专业涵养后辈,在舞台的光影里见证一代又一代演员的成长。

他们的日常既有职场里的忙碌,也有平淡的夫妻生活。早上逛菜市场,梁丹妮会挑一些绿色菜叶,冯远征则喜欢和摊主聊几句剧场八卦。做饭时两人有分工,冯远征掌勺,梁丹妮洗菜,厨房里弥漫着微小烟雾和笑声。晚上在客厅看老电影,偶尔聊起艺术哲学,说到年轻演员的成长,还有点“做家长”的自得。这些点滴,不在镜头下,却是两人生活的底色。

二人经常一起参加文化活动,给年轻人做即兴表演讲座。一位人艺新人曾说,冯远征和梁丹妮的关怀像“剧场里的家长”,他们会关注演员的心理健康,提醒年轻人正视舞台焦虑。其实,这正是话剧圈少有的“家庭式传承”——不止于血缘,更看重精神层面的滋养。梁丹妮时常站在丈夫身旁,微笑着听他发言,有种淡定的优雅,不去刻意解释人生的增长和衰退。

他们的选择没有标准答案。年轻时的勇气,工作中的坚守,中年的陪伴和理解,都在时间里发酵成独特的生活气息。如今岁月已老,冯远征和梁丹妮携手而行,普通又珍贵,温暖得像一部老电影里最后一幕的长镜头。生活场景或许寡淡,可两人都在自己的价值坐标系里经营出了丰盈、稳定的关系。他们说话剧演员和剧场里的青年是自己的“孩子”,承认传承的幸福感远远超过传统意义的家庭布局。

艺术、爱情、选择——这些词语在他们生活中串联成柔软、真实的故事。有人说真正的幸福是能静静牵着对方的手走一程路,无需旁人见证,也不必定义。一天傍晚,梁丹妮坐在剧院门口,看着新一代演员排练,冯远征递上一杯柠檬水。她轻声问:“还记得我们第一次一起排戏吗?”他没答,只笑着拍了拍她的肩。很多事情也许难有回答,但生活本身已经给足了温柔和厚重。

留白在这个清静的傍晚,无须言尽。

举报/反馈

网址:71岁梁丹妮和冯远征:不要孩子,幸福竟比普通家庭多1倍? https://mxgxt.com/news/view/1846601

相关内容

63岁冯远征带71岁妻子梁丹妮回陕西韩城老家,两人牵手逛景点“家暴男”冯远征,娶大他8岁的梁丹妮,“丁克”婚姻幸福无比!

“家暴男”冯远征,娶大他8岁的梁丹妮,丁克31年,婚姻幸福无比

演员冯远征:娶大他8岁的梁丹妮,丁克31年婚姻生活幸福无比

梁丹妮第一任丈夫照片 冯远征梁丹妮恋爱过程为何不生孩子

冯远征与梁丹妮:相濡以沫的幸福20年

冯远征第一任妻子叫什么 梁丹妮比冯远征大几岁

冯远征与梁丹妮:真挚爱情与幸福生活的见证

1992年,冯远征向大8岁梁丹妮求婚被拒,如今2人恩爱做丁克家庭

冯远征结过几次婚 冯远征与老婆梁丹妮已经携手二十六年