意想不到,得罪半个内娱、深陷舆论的导演王家卫,也有忌惮的人

《没想到,得罪半个内娱的导演也有不敢惹的人》

这几天,娱乐圈热闹得像过年。

有人把镜头对准了那位惯常以艺术气质著称的导演,接连有过往合作演员的爆料把他推到风口浪尖上。

外界普遍觉得,能在影像里自由呼吸的创作者,本该拥有更大的格局和包容,于是当关于他强势、苛刻的种种说辞暴露后,许多人感到意外和失望。

令人更好奇的是,在他几乎触怒了圈里半数人的同时,竟然有一个名字像一道保护伞一样挡在前面,让他不敢像对其他人那样直来直去,那人就是王菲。

近年的这些争议把焦点拉回到导演与演员的关系上。

拍电影是一场多人协作的持久战,导演用想法构建世界,演员用身体呈现角色,二者之间常常互相摩擦。

那位导演以“微调”著称,执着于镜头里每一缕情绪的精准呈现,他会反复要求,把演员当成能随时修正的材料。

很多合作过的人在完成作品后感到疲惫不堪,片场留下了不少压抑与抱怨。

对外界来说,困扰不只是个人性格,而是职业中的话语权如何被行使,什么时候变成了控制。

回溯到九十年代中期,有一本关于那段时光与片场见闻的书籍记录了一些细节,书中提到了在拍摄《重庆森林》时的一段片场片段。

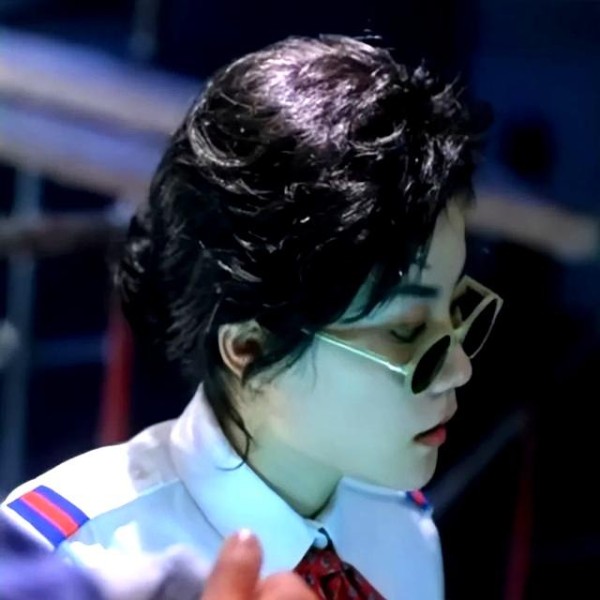

王菲当时走进影像世界,处女作身份为这部电影增添了另一样新的气息。

书里写她在拍摄中的状态与一般演员明显不同:拍戏时几乎一条过,完成戏份便离开,并不热衷于反复折腾。

片场瞬间就像被她带着节奏走了,留下正在寻找情绪和镜头的导演与其他工作人员在原地重新整理。

读这段回忆时,能清楚地感受到两种工作方式的碰撞。

导演习惯于不断打磨,把镜头里的人物推到他设想的边界,演员往往被要求不断调节。

王菲的处理则是更直接更简洁,她把注意力放在当下的感受,注重一次性捕捉到那一刻的真实。

她对自己演绎的判断很干脆,若觉得已经到位就不再纠缠。

这样的专业取态让导演短时间内难以习惯,放弃了用言语去左右她的细节调整,只能把对方的表现纳入自己的理解里。

片场上的这类互动不只关乎脾性,还牵涉到艺人职业路径及资源互换的现实。

王菲的主业是歌唱,影戏并非她的日常谋生方式,这一点让她在面对影像圈的权力运作时有着天然的主动权。

若她不愿意为一次镜头多折腾,团队也不能强行把她留下来反复试验。

更现实的考虑是,她的歌声能为电影带来额外价值,制作方通常不愿意因此得罪她。

一个能给作品贡献音色与情绪的人,和一个只在影像世界里求完美的演员相比,选择上存在明明白白的权衡。

坊间也流传着关于她家庭背景的一些说法,提到家族有一定的社会关系网。

放在现实里,这类背景有时会让外部力量在处理冲突时变得谨慎,生怕事情牵扯出不该有的麻烦。

把这些因素合在一起考量,导演在对待她时表现得更为收敛就并不意外。

影响力并非只来自创作能力,资源与价值会在无形中改变场面上的分寸。

在行业的日常里,导演的底气多半来源于他手里握有的剧本、资金与拍摄资源。

能拍出受欢迎的影像,就意味着演员们有理由配合他的节奏,愿意在镜头前反复被雕琢。

那些在口碑外被说“被蛐蛐”的演员不少依赖于影像作品来维系自己的职业生命,面对一个决定角色命运的人,他们的忍耐并非全出于弱点,而是对未来资源的投资。

与之相对,拥有多重职业标签的艺人更容易保持独立,他们在圈里的筹码更丰富,冲突时不会轻易失去谈判力。

从另一个角度看,导演之所以持续使用强势的创作方式,部分是源自对艺术完美化的追求。

他们相信通过反复调整可以把影像逼到更理想的位置,最终呈现一种难以被复制的美学。

把艺术当成信仰的人群常常把耐心放在先位,希望身边的人能与自己一起咬住细节。

不少演员在这样的要求下成长并获得更高的表演层次,合作过后会感谢那段被打磨的经历。

人际冲突存在的真正根源并非个人善恶,而在于创作目标和职业安全感之间的差距。

社交媒体对这类片场故事起到了放大作用。

每有一条关于导演与演员矛盾的消息出现,评论里总能看到两派声音:一边为被指责的导演辩护,强调作品品质与艺术追求的必要性;另一边为演员鸣不平,强调尊重与人格边界的重要。

讨论常常变成价值观的较量,不只是职业做法的争执。

观众的注意力同时也成为一种资源:谁能更好地掌控公众舆论,谁在下一部作品里更可能获得主动位置。

那位导演面对舆论浪潮时选择了沉默,片场里那些只准备再次上阵的人继续他们的工作。

王菲的态度在这场风波里显得格外清晰,她从未以影剧为主要生计路径,对演技的理解也有独到之处,更多关注情感的真切表达而非反复雕刻。

把她与其他演员放在同一张衡器上,会发现每个人的天平倾斜方向都不相同。

有的人愿意为作品受苦,也有的人更看重当下的状态是否真实。

一次片场的小插曲里有对话被记录下来,那天收工时,王导对助理发出了一连串的指示,随后问到王菲某场戏的情绪拿捏。

她淡淡回应,说那一刻感觉到了,已经够用了,便起身要走。

工作人员语气里带着着急,劝她再来一遍,她微笑摇头,说不想重复,那样会把感觉冲淡。

场面一度安静,导演望着她离去的背影,脸上写满了不知所措。

对外人看,这更像是一场无声的较量,胜负并不是立刻显现。

影像创作的生态里,冲突不会只出现在公开报道里。

拍摄中累积的误解会在日常里发酵,最终以各种形式爆发。

职业人际的平衡需要双方不断调节:导演学会在坚持里留出空间,演员理解合作的必要牺牲。

若片场每个人都把自我放在最高点,作品的整体性会受到损害;倘若每个人都无条件顺从,影像可能失去灵魂。

理想的状态是把尊重嵌入创作流程里,用明确的沟通替代命令式的要求。

公众在看热闹的同时也在学习这份复杂的行业规则。

拥有话语权的人如果只会用强硬维持秩序,长期来看难以保住广泛的合作关系;那些偶尔坚定、偶尔让步的人反而更容易维持长期的创作网络。

王菲在这个语境里所代表的,不只是一个不能被轻易调教的演员,更是一种靠多重职业身份为自己争取空间的策略。

影像与音乐双轨并行,使她能在不同舞台上掌握主动,面对创作者时便显得更有底气。

对于那些曾在他名下工作过的人来说,经历过的苦乐各有不同。

有人把这段经验当成一份成长的养料,后来在表演上获得更高评价;有人则选择在合作名单上划掉名字,转向更平和的工作方式。

职业道路的选择既是对过去体验的回应,也受市场环境牵引。

影像行业并非单一价值观就能运行,尊重与权力、热爱与现实的拉扯构成了日常。

舆论的温度会随着时间缓和。

新项目、新演员、新的合作方式会逐步转移公众的注意力。

那位导演若想回归平稳,必须在坚持个人审美的同时学会把沟通放在优先位。

王菲的方式提醒着圈里的人:保持自我,不等同于不合作;拥有底牌,也应以合作为前提换取更大的发挥空间。

这场关于控制与自由的讨论不会在一句声明里结束,它更像一面镜子,把行业里长期存在的问题照出来,让每个从业者都不得不面对。

回到最初的疑问:为何这样一个在业内以严格著称的创作者会在面对某位歌手时显得收敛?

答案分成好几块:个人性格、职业定位、可替代性、外部资源与现实考量共同作用。

把这一切摆到桌面上观察,就能看见影像圈中那些看似凌厉的决策背后,其实布满了妥协与权衡。

读到这里,不妨在评论里说说你的看法:当艺术追求与人格尊重发生冲突,倾向于站在哪一边?

哪种处世方式更有未来?

举报/反馈

网址:意想不到,得罪半个内娱、深陷舆论的导演王家卫,也有忌惮的人 https://mxgxt.com/news/view/1829651

相关内容

“娱乐圈纪委”王思聪从不黑的女明星,对她是爱慕,对她则是忌惮向华强的忌惮:邓光荣背后的香港娱乐传奇

徐峥流年不利:年初得罪院线,年中深陷“媒体职场pua”舆论漩涡

让向华强都忌惮的明星,特别是他,不只是忌惮简直就是害怕啊!

他是连王思聪都忌惮的富二代,看完他的穿搭,网友:不敢想象

每个忌惮她身份和权势的人都会自然而然想到她的曾经所受的屈辱…

一个人得罪了半个娱乐圈!顶流翻身失败,一夜塌房 网红演唱会抄袭风波

不想得罪欧美媒体,也不想得罪中国玩家的TGA,决定得罪所有玩家

王启年即便武功卓绝,也依然忌惮大皇子的追责呀!

导演王照达谈赵露思近期舆论