王璜生:以“独立批评”为笔,为广东美术二十年立传

10月12日下午,中央美术学院教授、广州美术学院新美术馆学研究中心主任王璜生携新书《20年·广东美术观察》,与中山大学艺术学院教授杨小彦、岭南美术出版社副总编辑刘向上共聚广州方所,与现场读者畅谈艺术创作、美术馆实践、广东美术生态等核心话题。

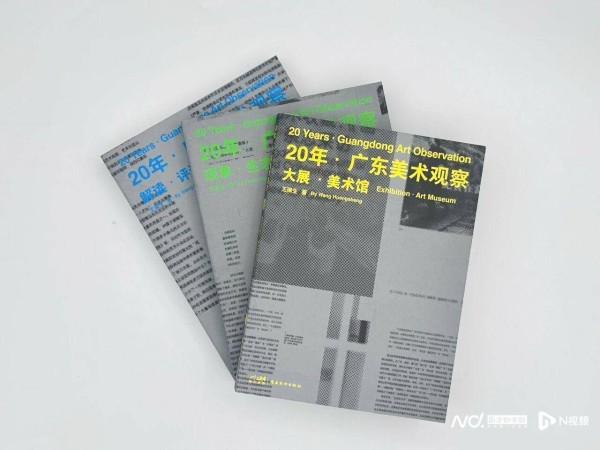

由岭南美术出版社出版的《20年·广东美术观察》(1套3册)以王璜生二十载的工作、生活与艺术笔记为主线,既是他集思想、经验与情感淬炼而成的艺术人生素描,亦是他以人物、展览及现象为经纬编织的广东美术图景;这既是他告慰自身、献给为广东倾注艺术智慧的几代人的礼赞,也是他交给有心打开广东美术20年的一把钥匙,一把带着温度的有棱角的钥匙。

百万字记录广东美术 20 年变迁与坚守

“他以亲历者和观察者的双重身份、双重视角写下这套书……往后我们研究广东美术,这套书将会成为一套珍贵的文献史料。”分享会伊始,刘向上首先介绍了这套书的核心内容,他提到,该书记录了 1990 年至 2009 年这 20 年间广东美术的发展轨迹,是王璜生以 “亲历者” 与 “观察者” 双重视角,通过工作笔记、艺术笔记和生活笔记凝结而成的心血之作。

《20年·广东美术观察》(1套3册)字数约百万余字,近1000页,分册为《大展·美术馆》《现象·生态》《解读·评述》,涵盖了诸如展览策划、深度艺术评论、精彩人物访谈及生动现场记录等多个丰富多彩的方面。通过对一个个具体展览、现象、人物的解读与评述,揭示了广东美术发展的内在逻辑和规律,对广东美术进行了全面而系统地梳理和分析,为研究中国当代美术提供了宝贵视角和珍贵第一手资料。

其中,《大展・美术馆》聚焦于广东美术馆举办的重要大展以及美术馆自身的发展历程;《现象・生态》探讨了广东地区一系列在“在地”的各种艺术现象,分析探讨了这些现象产生的背景、原因以及对广东美术生态的影响;《解读・评述》则展现了王璜生独特的视角和深刻的思考,对一些重要的艺术人物和艺术现象进行了深入的解读与评述。

从 “批评写作” 到 “美术馆实践”,见证艺术领域关键转型

活动上,杨小彦提出了一个关键观点:上世纪 90 年代,中国当代艺术领域发生了一场重要转型——艺术批评的推动力量,从专业杂志编辑逐渐转向美术馆与策展实践,而王璜生正是这一转型的开拓者:“我认为王璜生在中国当代艺术批评研究和实践中,是一个非常重要的先行者,尤其是他在担任广东美术馆馆长期间。”

早年大家普遍认为,美术馆馆长的工作只是“办展览”,但王璜生很早就意识到,美术馆展览本身就是学术活动,能成为艺术批评的重要载体。杨小彦回忆,自己早年与王璜生交流时便感受到其对美术馆功能的超前理解,而《20 年・广东美术观察》中大量的展览记录、评论文字,恰好印证了这一转型过程,这也是行业发展的必然趋势:“纯粹的文本写作无法完全承载艺术批评的价值,美术馆展览能将批评转化为‘可感知的现场’,再通过出版物留存为历史文献,形成完整的学术闭环。”

坚守 “独立批评” ,书写真诚的艺术见闻思考

针对书中提到的 “独立批评是一种另类的创作” 这一观点,王璜生在现场分享了自己的思考。他坦言,这套书本质上是一份“工作日志”,20年间在广东美术领域的忙碌日常——从策划展览到与艺术家交流,从梳理现象到撰写评论,很多文字都是在工作间隙匆忙完成,但始终坚守着 “独立判断”的底线。

“做艺术工作,无论是策展还是写作,都需要有自己的文化态度和个性。”王璜生以早年策划广州三年展为例,讲述了当时的困境:“最初做广州三年展时,一分钱拨款都没有,困难重重,但作为美术馆来讲,需要有一种更为坚持的东西,要有某种文化态度和个性,我们还是坚持以专业标准推进,现在它成为了广东的艺术品牌。”他认为,独立批评或许有时会“偏重感觉”,甚至“发挥过度”,但这种不迎合、不妥协的真诚,才能为艺术研究留下最真实的记录,而这正是《20 年・广东美术观察》的核心价值所在。

拆解美术馆实践难题,探讨艺术传播新路径

在互动环节,现场读者围绕美术馆定位、展览记录、策展平衡等问题踊跃提问,王璜生逐一细致解答,分享了自己的实践经验与思考。

针对“公共美术馆与高校美术馆的差异”,王璜生表示,两者核心一致 —— 都需以学术建设为根基,为公众服务,但高校美术馆有其特殊性:“高校美术馆的公众更多来自校园,学术方向也需与高校科研结合,更注重深度。”他以中央美术学院美术馆双年展为例,“在央美做的双年展,聚焦‘欲望本源’‘民主与公平’等理论话题,学术探讨更深入。”同时,他还提到通过 “美术馆之夜”“三公里活动”(以美术馆为原点,三公里坐标开展社区公众走进美术馆) 等形式,吸引望京地区白领、高校学生参与,打破美术馆的圈层壁垒,让艺术更贴近公众:“美术馆不能只在美术圈内讨论问题,应该去引发一些更广泛的参与和讨论。”

面对 “美术馆外临时展览如何记录归档” 的问题,王璜生认为,大地艺术节、临时展览的记录与传统美术馆展览本质一致,都需注重文献完整性,但方式可更灵活:“比如,侯瀚如做‘移动的城市’展览时,用传真机记录讨论过程,用传真纸材质出书,这种贴合展览特质的记录方式,值得借鉴。”

家学浸润艺术路,两代人的跨时空对话

分享会现场,“家学对艺术成长的影响” 这一话题引发了全场共鸣。王璜生动情地讲述了父亲、著名画家王兰若对自己的艺术启蒙,这段藏在岁月里的故事,让现场读者感受到家庭熏陶的力量。

上世纪 50 年代末至 60 年代初,王兰若因历史原因被下放至广东英德硫铁矿劳动改造。即便在高温、粉尘的艰苦环境中,他仍未放弃艺术 —— 用速写记录矿区生活,用废旧木头制作压路车、消防车等玩具,涂上颜色寄给年幼的王璜生。“那些玩具不只是童年的陪伴,更是我对色彩、造型的最初认知。”王璜生回忆道。

1970年,王璜生跟随父亲“三下乡”,住在村子外面的破庙中。在油灯下,父亲除了教他画画,还教他研读画论、背诵画论古文,以及学习古文。“这一切奇妙无比。若干年后,我考上了南京艺术学院中国画论专业,并非绘画专业,而是理论专业。我的中国画论启蒙,便是在这样不寻常的环境中完成的。父亲如此教导我,让我与父母的关系既有具体的连接,又超越了这种连接。”

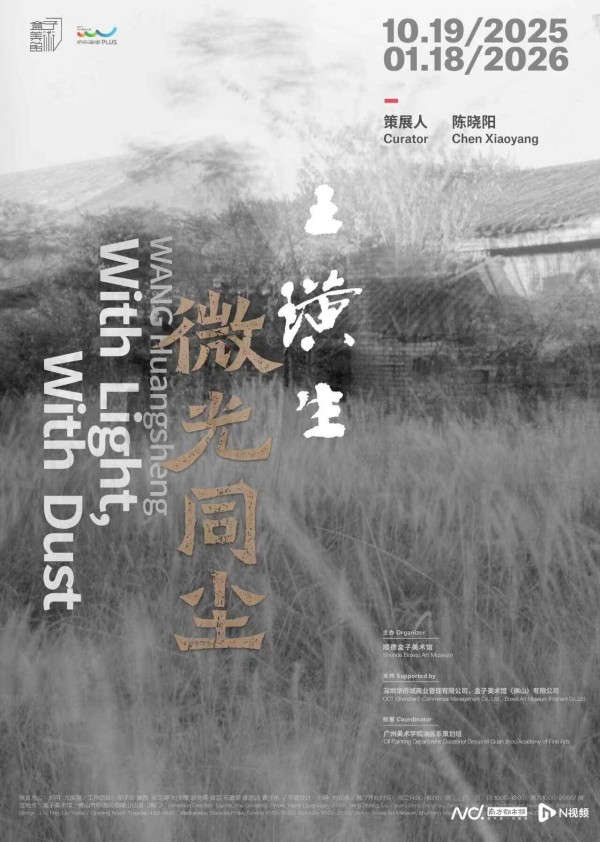

言至此处,王璜生还向大家“预告”了10月19日于顺德盒子美术馆开幕的个展“微光同尘”。这场展览源于他对父亲一段过往历史的朦胧追溯,是一场艺术家与父亲对话的展览。它从王兰若与王璜生父子两代艺术家跨越半个世纪的对话展开。

“对我而言,这场展览是一次重大突破。这是一场涉及更深层情感连接,且与重大历史背景相关的展览,也是我的一次全新尝试。 ”王璜生说。

分享会接近尾声时,王璜生提到一个温暖的细节:“我在序言里写过,这三本书的出版是我人生的‘逗号’,不是终点。” 他表示,未来还将继续在美术馆实践、艺术研究领域探索,尤其是在 AI 时代,会尝试更多数字美术馆、多媒体传播的新方式,让艺术学术成果更贴近公众。

这场持续近 2小时的分享会,不仅让读者深入了解了王璜生的创作故事与其倡导的美术馆核心价值,更通过三位嘉宾的对话,勾勒出广东美术 20 年的发展脉络,探讨了艺术领域的多元话题。刘向上也补充道,《20 年・广东美术观察》不仅是王璜生个人的艺术总结,更是广东美术 20 年发展的“活档案”——书中的每一个展览、每一位人物、每一种现象,都串联起中国当代美术的重要片段,为研究者、爱好者提供了珍贵的参考。

采写:南都N视频记者朱蓉婷 实习生 吴恺珩

网址:王璜生:以“独立批评”为笔,为广东美术二十年立传 https://mxgxt.com/news/view/1825490

相关内容

以连环画为女性立传,人美社出版王叔晖作品精选出版穿越二十世纪的美术革新之路:“风骨南天”在广东美术馆展出

广东省工笔画学会成立,罗寒蕾当选首任会长【附理事会名单】

登上龙年春晚的法语音乐剧演员主演的《唐璜》要来杭州啦!

《唐璜》《摇滚莫扎特》《巴黎圣母院》接踵而至:上海观众为何爱法语音乐剧?

“为人民而歌” 北京市文联成立75周年书法美术作品展开幕

东方锆业: 独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

杨子:成立天珠传奇,在收藏界被誉为“天珠王”二十年的收藏研究之路

和俞灏明谈“死亡”,问周杰“易遭批评”,易立竞的《立场》

王源:TFBOYS的青涩少年成长为独立音乐人