上音国际音乐剧节|从“跟跑”到“并跑”,中国本土音乐剧未来已来

“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流……”近日,第四届上海音乐学院国际音乐剧节分享会现场,上音歌剧院灯光聚焦舞台中央——法国演员洛朗·班(Laurent Ban)以秦腔苍劲音韵唱响《长安十二时辰》的《凤凰台》。他中文发音字正腔圆,戏韵转折精准,台下满堂喝彩,观众纷纷记录这跨越文化的瞬间。这位被中国剧粉称作“老航班”的国际演员,为饰演葛老用两个月攻克中文与陕西方言,深挖角色内核,印证中国音乐剧以中华优秀传统文化为根脉,在国际交流中绽放光彩。

这场以“链接世界舞台,融合产学创新,共谱中国音乐剧新章”为主题的盛会,汇聚海内外行业大咖与艺术爱好者,既呈现《泰坦尼克号》等经典剧目的教学交流演出,更通过深度分享勾勒中国音乐剧发展轨迹:从追随国际IP、复刻海外模式,到深耕本土文化、形成自主特色。“20年前我们多引进原版剧目,观众追百老汇、西区IP;如今中国原创凭文化内核获海外关注。”上海文广演艺集团总裁马晨骋的感慨,道出行业共识。这一转变,源于从业者对文化根脉的坚守,也得益于国际助力与人才培养体系的完善。

扎根本土文化,打破对国际IP的“复刻依赖”

中国音乐剧的破局,始于对“复刻依赖”的清醒认知。回溯产业起步,“水土不服”尤为突出。“2011年是中文版音乐剧元年。”马晨骋回忆,当年上海文化广场落成,文广演艺集团筹备68场《妈妈咪呀》中文版开幕演出,开票首日仅售7张。“观众打电话问是不是外国剧团,得知是中国剧团就挂断。”他坦言,当时观众要么执着原版“原汁原味”,要么对音乐剧陌生,甚至难以接受剧中“苏菲对妈妈说‘即使你嫁过100个男人,我也不在乎’”的台词,认为不符传统价值观。

尽管《妈妈咪呀》后来经24城400余场巡演斩获8000万票房,开启中国音乐剧产业化序幕,但马晨骋清醒意识到,作品核心仍依赖国际IP,“只是完成本土化呈现,而非创作”。2012年筹备中文版《猫》时,新难题出现:全中国难寻“唱跳演”全能演员。“摇滚猫饰演者刘令飞是最后定的,当年更青涩但敢拼,正是行业急需的。”马晨骋笑着说,剧组第一课是生物课——形体老师借猫的解剖图讲解动作习惯,要求演员即便后台抢装,也要保持猫的姿态行走、与观众互动。“那些场景让我明白,音乐剧不只是舞台表演,更是完整产业系统,从道具布置到场控调度,每个环节专业才能保障一周八场稳定演出。”

早期探索让从业者达成共识:唯有扎根本土文化,挖掘自身内核,才能打破国际IP依赖。“中国戏剧舞台要弘扬中华美学精神,做凝练节制、意境深远的舞台剧,用全媒体技术也要把握‘度’与‘效’,不能为技术而技术。”资深导演周小倩强调,戏剧与影视的本质区别是“活人演给活人看”,“面对面交流、演员即兴反应、观众与演员的情感共鸣,才是戏剧最大魅力。只有让演员充分施展风采与功力,戏剧魅力才会永存。”

周小倩指出,当下中国音乐剧发展快但问题不少:“颜值高的演员易吸粉带票房,但音乐剧的基石始终是剧本台词、表演、唱歌这‘三个重要性’,不能丢。”她以导演经验举例,音乐剧演员成长需经三阶段:青涩“模仿期”、表演痕迹明显期、与角色“融合期”,“粉丝花钱看剧是为见演员高标准演出与成长,不愿提升的演员走不远。”她建议音乐剧专业学生先演经典剧本,“经典藏着经时间检验的表演方法,先学会‘搬’好东西,积累经验再谈原创。”

本土创作突破离不开人才培养。上海音乐学院院长廖昌永提出的“教创演研一体化”模式,搭建独特教育生态。2025年,上音成为国内首个获英国MTI(音乐剧国际剧院)官方教学版授权的院校,音乐戏剧系联合多院系师生排演《泰坦尼克号》——该剧含126个角色、50余首唱段,管弦乐编排与舞台调度复杂。“为帮学生理解角色,我们组织历史讲座讲解1912年社会背景;声乐老师逐句打磨唱段,要求不仅唱准音符,更要唱出角色内心。”上音音乐戏剧系系主任安栋介绍,师生通过反复打磨终于完成“课堂教学”到“职业舞台”的跨越。

音乐剧节闭幕式上,《泰坦尼克号》音乐会版震撼全场:管弦乐奏响时,演员以感染力的演唱呈现乘客危难时刻的恐惧与温情。演出落幕,全体师生鞠躬,歌剧厅掌声雷动,不少观众落泪。“这场演出既是对经典的致敬,更是中国音乐剧教育成果的展示。”业内专家评价,它证明中国音乐剧教育已从“学技巧”升级为“掌逻辑、懂内核”,“教学促创作、创作带产业”的路径愈发清晰。

本土创作的亮眼成果,在《长安十二时辰》中尤为突出。作为该剧作曲,安栋透露,为刻画唐长安城风貌,他早年获魔岩唱片资助,深入陕西、陕北、内蒙民间采风;后来参与《原神》《王者荣耀》等项目,积累“传统乐器当代演绎”经验。剧中,琵琶、笛箫埙、中国鼓贯穿全剧,与当代流行摇滚编曲碰撞,形成“跨越古今的对话”。

“《凤凰台》是全剧唯一无记谱的歌,我口口相授给演唱者,只为传递秦腔‘只可意会,不可言传’的韵味。”安栋说,“说书人”的台词与唱段融入大量陕西方言民歌,既显人物豪迈,也凸显唐长安的开阔;《悲歌难挽》以“宇宙视角”审视长安兴衰,“从宇宙看,长安、盛世的崩塌不过是微观之事”,歌曲真假声转换与强弱收放,营造“伟大文明的悲观宿命”;《牧护歌》融入爱尔兰、凯尔特音乐风格,贴合葛老角色设定,将长安“民族融合”扩展到世界层面,“创作时不用考虑剧情衔接,反而能让音乐纯粹力量打动人心。”这样的创作哲学,正是中国音乐剧本土创作的缩影——以传统文化为根,开放融合多元元素,形成独特“东方表达”。

以国际视角丰富中国表达

中国音乐剧从“跟跑”向“并跑”迈进,国际从业者的参与与海外经验的借鉴是重要推力。他们或融入本土创作,或分享运营、教育理念,成为中外艺术互鉴的“桥梁”,让“IP与城市共生、与观众共成长”的理念落地。

洛朗·班与《长安十二时辰》的合作堪称典范。作为剧组唯一外国演员,他不仅要攻克中文台词与唱段,还要掌握陕西方言细节。“从零学中文发音、声调与陕西方言,是我职业生涯最艰难也最有趣的挑战。”洛朗·班说,在声乐指导汤爱民帮助下,他逐字分析语言背后的文化内涵,“比如‘凤凰台’的‘台’字,秦腔发音更厚重,显历史沧桑,需反复练习。”被问及为何接“非男一号”角色,他笑答:“我渴望新挑战,逐字领悟语言情感,让我获前所未有的创作乐趣。”他拒绝将葛老塑造成“平面坏人”,深挖角色复杂性——乱世无奈与人性坚守,这种理解让表演跨越语言障碍,打动观众。

“洛朗·班的加入不只是国际演员参演,更是文化交流的生动体现。”剧中方言是对传统文化根脉的坚守,而洛朗·班以开放心态学方言、融中国语境,印证“艺术无国界”,这种双向尊重让中国音乐剧的“国际表达”更有说服力。

海外专家的分享提供宝贵参考。英国皇家威尔士音乐与戏剧学院总监布莱恩·韦尔(Brian Weir)观摩上音版《泰坦尼克号》后评价:“这不是简单复刻,而是用国际标准培养本土人才的扎实实践。”他强调,音乐剧人才培养核心是音乐、舞蹈、戏剧“有机融合”,“我们关注‘音乐表演(acting vocal)’技能,而非仅声乐技巧,合格演员需会多种唱法、善肢体表达。”

布莱恩·韦尔介绍,学院学生除合唱课外有一对一声乐指导,助其找到适配发声方法;肢体训练是重点,本科生日间学爵士、芭蕾、现代舞,研究生舞蹈课占总学分三分之一。“音乐剧每周8场演出,对演员身心是考验,但更重要的是演员从观众反馈中调整表演。”他反复强调,音乐剧魅力在于“真实讲故事、与观众建立连接”,团队合作是关键,“即便饰演小配角的‘多功能人(ensemble)’,也能打磨角色闪光点,让舞台更丰满。”此外,学院鼓励学生了解行业其他领域,不少毕业生成灯光师、音效师,“希望学生既懂专业,也对行业有全面认知。”

与国内高校不同,该校与行业结合更紧密:为学生提供大量舞台表演机会,助其从“学生”转型“演员”;在校生可旁听名家讲座与幕后人员分享,“既让学生了解行业,也帮他们提前对接业内资源。”布莱恩·韦尔说,本科最后一年,学生需在理查德·伯顿公司实习,参与音乐剧设计、演绎与幕后工作,甚至可加入公司每年15部戏剧创作;研究生需研究产业形势,以论文规划职业方向。这些经验为中国音乐剧人才培养提供借鉴——“教育不能脱离行业,实践才能培养出符合需求的人才。”

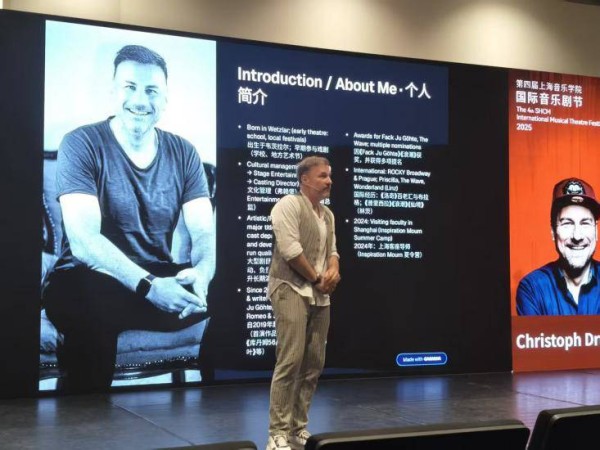

德国导演克里斯托夫·德鲁伊茨(Christoph Drewitz)以自身经历分享“本土化与国际视野结合”思路。“德国不少非商业剧场认为音乐剧‘登不上大雅之堂’,但我觉得它本身就是美妙的艺术形式,无需与其他门类比较。”他说,德国音乐剧界2010年左右涌现一批原创剧目,近年受市场影响发展放缓,“投资人担心原创无IP背书、缺号召力,连2018年获奖的《洛特》(Lotte)都难复排。”

面对困境,克里斯托夫以“桥梁导演”定位自己:“既要懂创作者的艺术目标,也要理解制作人对商业成功的追求。”他会在排练前期为制作方安排剧本朗读会,用专业解读说服投资;同时关注观众喜好与国际流行风格,引入“沉浸式观剧”等新概念。他执导的《选帝侯大街56号》改编自电视剧,讲述二战后德国一位寡妇与三个女儿的故事,改编时保留犀利对白、删减冗余副线,用“抽象转场”让影视剧本适配舞台。

克里斯托夫还强调“在地文化与音乐剧融合”:“德国不少城市创作者改编家乡故事,打造文旅特色项目,新天鹅堡《路德维希二世》就是代表。”他为家乡韦茨拉尔镇创作《洛特》——该镇是歌德《少年维特之烦恼》灵感来源,剧目的布景以当地“绿蒂老宅”为原型,加入沉浸式互动,“让观众更贴近在地文化”。他认为,《长安十二时辰》融入秦腔、民乐的思路,与德国“在地文化共生”理念一致,“优秀本土化不是堆符号,而是让传统活在当下。”

日本四季剧团的运营模式,为中国音乐剧打造“长线IP”提供参考。作为四季剧团驻中国代表,王翔浅介绍,剧团如今是日本音乐剧市场“领头羊”:2021年其出品的《狮子王》以535场居日本演出场次榜首;2023年日本音乐剧总票房801亿日元,剧团占275.6亿日元(34%),与宝冢剧团“平分秋色”。但鲜少人知,剧团1953年成立后30年艰难维持,演员白天卖票、晚上演出。

1983年,剧团创建者浅利庆太“赌上未来”引入《猫》,投入往年营收与演员个人资产,“这是决定生死的作品”。幸运的是,《猫》一年内演出474场,剧团还创新“帐篷式临时剧场”——270度面向观众,VIP席可近距离感受剧情;同时与PIA株式会社联合开发线上票务系统,成当前票务系统雏形。

1998年引入《狮子王》时,剧团提出“无限期长期公演”:上座率低于70%才下架。这一模式曾遭质疑,却大获成功:2015年《狮子王》迎万场演出,至今上座率超90%,成陪伴几代观众的“老朋友”。“四季剧团的宣传有三个亮点:无孔不入、事件性、感同身受。”王翔浅回忆,曾在地铁口见《狮子王》海报写“你有多久没见邻居了?”,将剧目比作“老邻居”,温情动人。2010年《狮子王》演出7000场时,剧团找到1998年初代辛巴、娜娜小演员,其中4人后来成剧团演员,“观众落泪,因《狮子王》的成长里藏着他们的青春。”她认为,这种“IP与观众共成长”的理念值得借鉴,“优秀音乐剧应成连接观众、城市与文化的桥梁,积累情感价值,形成文化符号。”

中国从业者也在探索“国际表达”的本土化实践。王翔浅制作原创音乐剧《战争与和平》《夜幕下的哈尔滨》时,深刻感受“中国故事国际讲述”的可能。“两部剧背景不同,但都聚焦战争中的人性光辉。”她介绍,《战争与和平》用两个大球形装置概括战争场面,以抽象表达贴合国际审美;《夜幕下的哈尔滨》刻画抗日青年的朝气,“无刻意悲情,以青春理想传递正能量”。这两部作品证明,中国音乐剧能用“国际听得懂的语言”讲好中国故事。

从并跑向领跑,中国音乐剧未来可期

第四届上海音乐学院国际音乐剧节落幕当晚,上音歌剧院内《泰坦尼克号》旋律与《长安十二时辰》民乐余韵交织,掌声喝彩久久不息。这场四天的盛会,不仅有精彩演出与深度分享,更展现中国音乐剧的蓬勃生机——从扎根本土破IP依赖,到借国际经验丰富表达,中国音乐剧正从“跟跑”迈向“并跑”,未来有望“领跑”。

正如廖昌永院长所说:“音乐剧是世界共享的艺术形式,我们要扎根中华优秀传统文化,以国际交流促文明互鉴,让中国音乐剧在世界舞台绽放光彩。”当从业者坚守文化根脉、国际同行助力中国故事、人才体系持续输血,中国音乐剧必将在世界舞台上,用自己的语言讲述更多打动人心的东方故事,书写崭新篇章。

网址:上音国际音乐剧节|从“跟跑”到“并跑”,中国本土音乐剧未来已来 https://mxgxt.com/news/view/1825141

相关内容

当音乐剧来到中国从音乐剧小众到大众的崛起:中国音乐剧的未来与影响

打造中国音乐剧“朋友圈”,2024上海国际音乐剧节圆满落幕

第七届上海国际音乐剧节落幕:是码头,也是沃土

2021韩国大邱国际音乐剧节DIMF音乐剧明星赛中国区冠军出炉

音乐剧的魅力与全球发展:从《音乐之声》看本土与国际趋势

第9届DIMF大邱国际音乐剧节 音乐剧明星大赛中国赛区冠军出炉

海外音乐剧重归中国市场,国产音乐剧何去何从?

北京国际音乐节 在这里“听见”未来

上海的音乐剧市场为何跑出“加速度”