《刘醒龙文学访谈录》丨致力于“当代文学的精神再造”

团结出版社出版的《刘醒龙文学访谈录》为著名作家、鲁迅文学奖、茅盾文学奖获得者刘醒龙与16位访谈者的对谈精选合集。通过16篇访谈,刘醒龙深情回顾了自己近四十年来的文学之路,他的目光聚焦于“现实主义精神”“文学的意义”等理论深刻的层面,结合实际的文学创作,回答平实、大气,富有批判的眼光与担当的精神;同时他也真情感怀了给予他文学帮助的师友,体现了一片对文学的赤诚热爱。

近日,《中国教育报》刊发了武汉工程大学外语学院讲师沈思涵撰写的书评文章《致力于“当代文学的精神再造”》,文章阐述了《刘醒龙文学访谈录》一书的显性与内在价值。

以下为文章全文:

《刘醒龙文学访谈录》:

致力于“当代文学的精神再造”

文丨沈思涵

文学批评史上一个饶有意味的现象是众说纷纭,甚至出现作者自己都不以为然的“误读”。世纪之交,刘醒龙的小说《分享艰难》《大树还小》,尤其是长篇巨制《圣天门口》曾引起较大的争议,称道者有之,抨击者亦有之。本来,文学批评切入视角不同,批评者操持标准不一,甚至受某些社会因素影响,都可能产生见仁见智的不同效果。然而,“见仁见智”并不是作家创作所追求的终极目标,作家也不会真的让已经诞生的“婴儿”任由社会评判,而是一定会发出自己的声音——譬如陈忠实,除了出版《寻找属于自己的句子——〈白鹿原〉创作手记》一书之外,还特意与舒晋瑜、李遇春、邰科祥等人进行了文学访谈,向读者和批评家亮出了自己创作的初衷和本意,提供了一条畅通作者、文本与读者之间的便捷路径,因而具有重要的文学发生学、文学伦理学乃至文学史学价值。

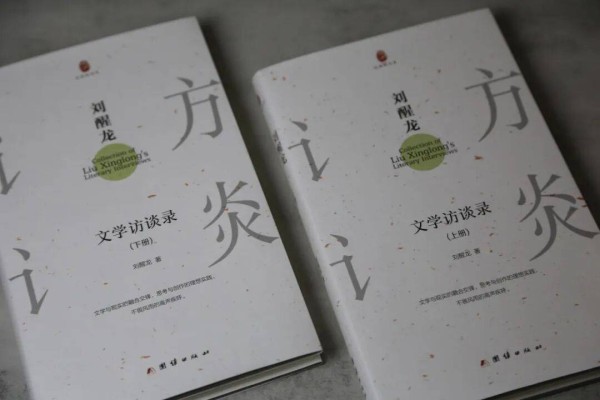

作为《刘醒龙文学回忆录》的姊妹篇,《刘醒龙文学访谈录》(团结出版社出版,以下简称《访谈录》)从超过50万言已经公开的文学访谈中,收录16位访谈者与刘醒龙的文学对话,向我们展开了广阔的文学扇面。《访谈录》涉及作者生活旅程、创作过程、文学观念、办刊宗旨等,始终以文学为原点,以文学精神为旨归,构筑起了刘醒龙这位茅盾文学奖、鲁迅文学奖“双奖得主”的文学地理及其精神版图。

《访谈录》的显性价值在于,该书澄清了作者创作的诸多文本之“外在肌理”。本来,作为高于生活的文学创作,虚构是文学尤其是小说的本质特征。文学读者、评论家、文学史家不需将生活与小说对号入座。然而,现实主义文学高于生活的前提是源于生活,作者的生活阅历甚至是生活细节往往成为文学创作的内生动力,同时,它又常常化作阐释作家文本的重要依据。譬如贾平凹的疾病记忆、余华早年的停尸房印象等,都指向了文本细节的萃取、故事情节的建构和文学精神的弥散。

刘醒龙缘何创作代表作《凤凰琴》?长篇小说《弥天》为什么最具“自传品相”?作者为什么特别钟情中篇小说《暮时课诵》?甚至,《圣天门口》中“董重里”中的“重”,到底是该读“zhòng”还是读“chóng”?那位具有“大善”属性的梅外婆,缘何姓“梅”?诸如此类,刘醒龙在访谈中一一解答,让人豁然开朗,不再以讹传讹。

《访谈录》的内在价值在于,该书清晰地勾勒出了一位作家四十年来的文学实践轨迹,构成了社会生活与作者情感互为激荡的文学坚守范本。作为当代文学的参与建构者,刘醒龙同时又是文学操守的坚执者。从“新现实主义”中短篇小说创作(《村支书》《凤凰琴》《大树还小》《分享艰难》等),到长篇小说书写(《痛失》《弥天》《生命是劳动与仁慈》),再到新世纪的“青铜系列”出品(《蟠虺》《听漏》),《访谈录》秉持文学赤子之心,娓娓道来,真情实感,历历在目。刘醒龙在《自序》中写道:“对每个访谈,都在打开心扉,真诚地说出每一个字。”真诚,这是概括《访谈录》内核的第一个关键词。第二个关键词是“精神再造”。刘醒龙一直努力建构自己的现实主义文学伦理,具体到《访谈录》,我们发现他使用了“人格”“良心”“尊严”“高贵”等字眼,本书的访谈篇目名称如《现实主义需要正名》《圣是深刻的痛》《哪种写作可以被遗忘》《我们这个时代的文学重器》等,亦可让读者窥斑见豹。刘醒龙以为:“作家写作有两种,一种用智慧和思想,一种用灵魂和血肉,但我一直坚持成为后者。虽然它很吃力,很痛苦。”正因如此,当文学界当初流行“新写实”灰暗基调之时,刘醒龙却以《村支书》中方建国这个“无用的好人”来表达“一种人性光亮”,以此提醒时代“除了生存的舒适度外,还应该有更为紧要的人格强度和生命力度”;当人们普遍认为《凤凰琴》反映的是教育之殇时,刘醒龙却坚称小说高扬的是余校长、孙四海等人的“教育人格”;《分享艰难》是简单的责任分摊吗?当然不是,“这部作品表达的意识应该是,作为社会人的我们,在分享改革带来的成果的时候也应该分享改革的艰难”。新世纪以降,刘醒龙以“识时务者为俊杰,不识时务者为圣贤”定位《蟠虺》,通过知识分子人格的重建来实施民族人格的修复;同理,他以《听漏》“听人、听事、听有声的世界、听无声的灵魂”来印证这个充满破绽的现实生活。考的是古,论的是今。如此等等,《访谈录》一一揭示,振聋发聩,掷地有声。第三个关键词是“现实主义”。刘醒龙小说创作是从20世纪80年代“大别山之谜”肇始的,经历了现代派文学实验之后,刘醒龙彻底转向现实主义文学创作,主张用小地方展示大历史,以小人物揭示大命运,用小故事透视社会大道理,毋庸置疑,“现实主义”始终是不二法门。我们阅读《访谈录》,不仅是在“感受”刘醒龙,也是在“体味”近年来的文学主潮,因而,《访谈录》具有个体和社会的双重文学价值。

笔者认为,文学访谈录作为一种心灵史和“博物志”,目前还没有得到应有的尊重。此前,文学史家囿于各种因素,更多地从作品文本本身,结合“创作背景”等,进行历史—社会批评,而对于作家创作心理、文学趣味、职业生涯等关注不够。

而就刘醒龙文学创作而言,他的文学趣味如何影响了小说质地?他主政《芳草》18年,与他本人的文学创作是相互成就还是彼此掣肘?他的早期手稿以及后期电子文本,与最终成书又有什么样的变异?甚至,刘醒龙的书法之于文学,是休闲还是一种书以言志?这些问题,我们都可以从《访谈录》中觅得答案。

拓展阅读

《刘醒龙文学访谈录》

▪ 内容简介

本书围绕“文学”展开访谈,从刘醒龙发表和获奖的作品主题和细节安排用意入手,广泛延伸到有关“现实主义精神”“文学的意义”“小说的艺术技巧与风骨”“人与社会生活”“知识分子的品格与历史演进”等多个方面。访谈者的提问简约深刻,而刘醒龙的回答也相当平实、大气,富有批判的眼光与担当的精神。全书语言精到、观点深刻、情感真挚,丰富的人文性令人颇有启发与感触。

在讨论文学理论问题的基础上,刘醒龙回忆了自己的文学之路,真情感怀给予他文学帮助的师友,表达了作为“专业作家”的自己对于“文学创作”的态度和观点,其间难掩一片对文学的赤诚与热爱之心。

▪ 作者简介

刘醒龙,湖北黄冈人,作家。已出版长篇小说10部共12卷,中、短篇小说集23部共26卷,发表文学作品共计千万字,并有5部中短篇小说集译介国外。代表作《凤凰琴》《天行者》《圣天门口》《挑担茶叶上北京》等,曾获第一届鲁迅文学奖、第八届茅盾文学奖,根据其作品改编的影视剧也多次获得奖项。另担任湖北省文学艺术界联合会名誉主席、《芳草》文学杂志主编、中国作家协会第九届全国委员会委员、中国作家协会小说委员会副主任、中国文联第十一届全国委员会委员等职务。

网址:《刘醒龙文学访谈录》丨致力于“当代文学的精神再造” https://mxgxt.com/news/view/1824866

相关内容

深度访谈当代文学名家,仍然是媒体人的理想吗?|新批评作文学一招,中考不用愁: 访谈录式

访谈录格式(访谈录格式 例文五年级)

雷军 杨澜访谈录 文字版6篇(全文)

在文学访谈中展现作家个性

访谈录范文(61篇)

访谈记录范文(56篇)

人物访谈范文人物访谈录范文.doc

专访实录丨周涛:榫卯拼装,领略古建筑营造的魅力

陈丹青谈《文学回忆录》:木心是我真正的精神导师