人设光环下的失误,周润发与张曼玉亲密戏背后到底藏了什么?

一句“最坏的那个”,把一段老戏缘生生拽回了台前。张曼玉在节目里谈起吻戏,点名周润发,让人一惊:这不是“德艺双馨、人见人夸”的发哥吗?怎么也会有“停不住”的一幕。:是入戏太深还是边界太浅?是听力问题的偶发事故,还是行业惯性的小盲区?更尖锐点问一句——慈善做得再响,能不能当成职业规范的免死金牌?

先把时间线拉直。张曼玉8岁时随家人去了英国,人在伦敦混熟西方生活,但骨子里那点东方规矩一直在。18岁回香港探亲,本没打算进圈,结果被星探相中做了模特。1983年参加港姐,她拿了亚军和最上镜,正式踏进娱乐圈。起初在无线拍剧,和张国荣、梅艳芳都搭过戏,角色多半是“好看没用”的花瓶,人群里一站:漂亮,但轻。转折发生在1985年,她签进嘉禾拍《警察故事》,动作戏坚持不用替身,这股“较真儿”的劲儿一出来,票房和口碑一齐兼顾。紧《旺角卡门》把她送进金像奖影后提名,《人在纽约》让她25岁就捧回金马影后,《滚滚红尘》再补一座最佳女配。到80年代末90年代初,花瓶早就打碎,实力派这三个字坐稳了。

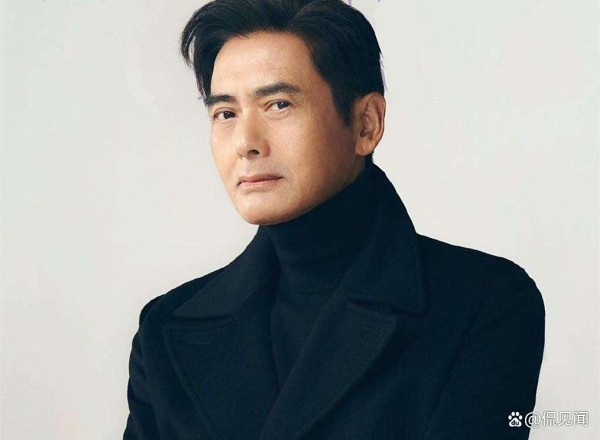

另一边,周润发从小家境清苦,早早辍学打工,1973年进无线艺员训练班,1976年靠电视剧红起来,80年代转向电影,《英雄本色》一声炮响,红遍亚洲。票房、口碑、气场,一个没落下。1987年他和陈荟莲结婚,夫妻俩低调稳当,后来不生孩子,爱去哪儿去哪儿,做慈善也一起上心。90年代开始,他常年捐款,连摄影展的收入都往红十字捐,专门用到四川赈灾。2014年他公开说要把99%的财产捐出去,折起来有五十多亿港币。2017年手续办妥,基金会开始运作,钱往教育、医疗、贫困地区输。生活习惯更是朴素到出名,坐地铁、逛菜市场,跟街坊似的。

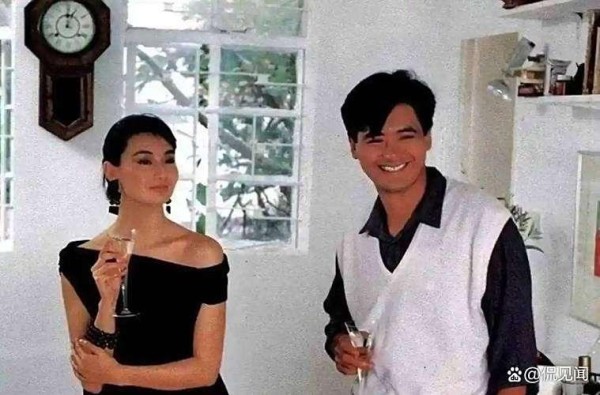

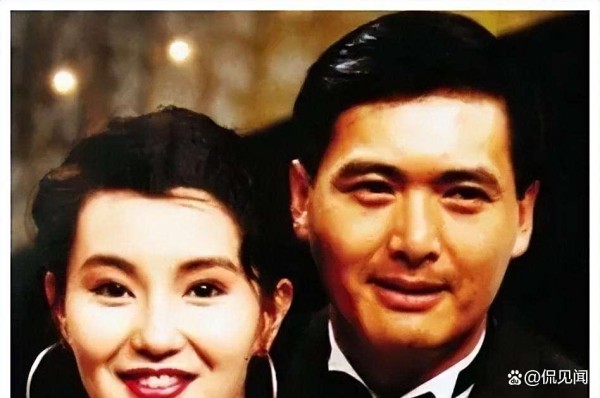

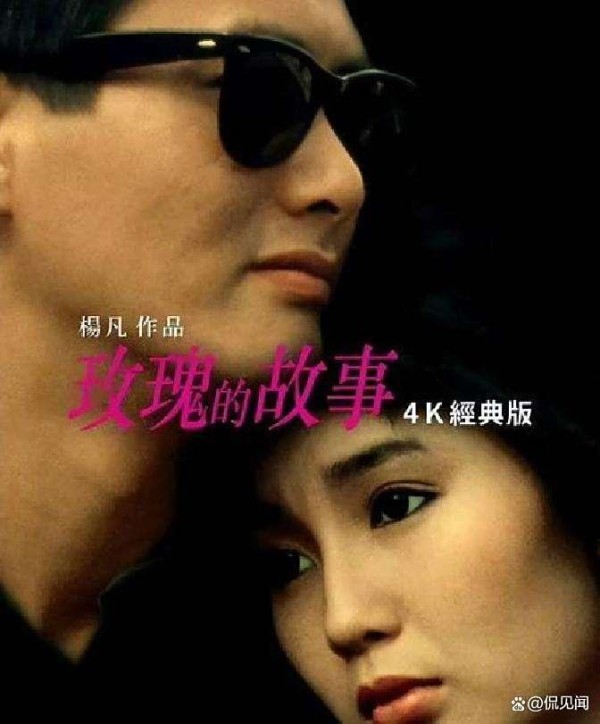

他们的交集不止一回。1989年《赌神》里张曼玉客串,两人对手戏不多。真正让今天大家议论的,是《玫瑰的故事》里的那场戏。剧里周润发演她哥哥,有段亲密戏,导演喊停后他没马上收,张曼玉推不开,急了,拍了几下他的脸。过后周润发解释:自己耳背,没听到“停”,圈里也知道他确实有听力问题。张曼玉的态度倒干脆:估计是太入戏;她没追究,但媒体把事儿越炒越热。有人指他不专业,也有人说他不至于故意。麻烦就麻烦在,慈善家的人设太亮,跟这事一对照,反差就更显眼。

掰扯到这儿,其实挺清楚:一个是职业边界,一个是公众期待。先说边界。演员拍亲密戏,最怕“停不住”。“停”这事,说白了就是剧组的安全词,一旦喊了要像刹车一样立刻生效。如果因为听力问题没接住,责任在谁?从专业流程讲,沟通要有冗余:更响的口令、更显眼的信号、更清晰的分镜,这些都是“防摔牵引绳”。从个体角度周润发给出的解释合理,张曼玉现场的反应也本能——保护自己,这没毛病。可公众讨论,一旦离开现场细节,就容易往两个极端滑:要么把他捧到神位上,凡事“他不会的”;要么一票否决:“人品不行”。这两头都省劲儿,但都不讲道理。

再说公众期待。周润发的慈善多年累出来,低调、实在、不作秀。于是当“耳背没听到喊停”的解释出来,很多人下意识选择相信。有些人则反过来问:捐那么多钱,能不能抵消一次不专业?答案应该是不能。慈善是慈善,职业是职业,一码归一码。把二者捆一起,要么给慈善社交货币化,要么让职业伦理失焦,都是坏事。好的公众人物也该允许有失误,但失误要被看见、被解释、被修正,而不是被光环遮住。

把镜头再拉开一点看行业。那段时间的影视制作节奏紧凑,安全和边界意识不如今天讲究,动作戏不用替身、亲密戏凭默契,既有敬业,也有风险。从张曼玉当年“硬扛”动作戏,到今天她回忆这段吻戏,前后几十年,行业观念的变化是肉眼可见的。如今不少剧组开始在敏感戏份上加强沟通,明确规则,这不是作秀,是把尊重落实到流程上。尊重不是情绪,是制度。

落到普通人的桌子上,其实也不抽象。你想,办公室里开会,领导以为PPT还在放,实则早就“喊停”换议题了,结果他一个人“激情演讲”冲了五分钟,全场尴尬,这只是好笑。可如果是需要边界的场景,比如摄影、医疗、教育里的触碰、拍摄、发言,谁要没接住那个“停”,就可能越线。再比如有的人确实听力不太好,喊他三声没反应,急脾气的同事脑袋一热就以为对方故意怠慢,结果伤了和气。换个办法,多一个手势、一个确认,事儿也许就过去了。那天在地铁上,我见一大哥给老人让座,动作干脆,结果老人以为被催促下车,误会得不轻,旁边人赶紧补一句“不是那意思”,双方都笑了。沟通这玩意儿,出事多半不在心,而在信号。

再看“人设反噬”。我们何尝没在朋友圈里见过:某同事平时热心公益,一次项目没照顾到同伴情绪,被一群人直接扣上“伪善”标签;反过来,一个平时耿直的人,做了一次捐助,就被夸“灵魂被净化”。我们太爱用一个标签解释一个人,省事,还痛快。但人真没那么简单。张曼玉直性子,赢在敢说;周润发长期做慈善,赢在持续和务实;他们也都有各自的失误、遗憾和局限。把人缩成“好/坏”的开关,讨论就没意思了。

娱乐圈的放大镜效应是真实存在的。两个顶级名字牵扯的事,哪怕是小波澜,也能被写成风暴。媒体需要话题,平台需要流量,观众需要谈资。可我们也要有点“信息卫生”:分清叙述者的语气、现场的状况、时间的脉络。张曼玉把这事当趣闻讲了,并没做道德审判;周润发给了专业解释,过往口碑也不差。这时最体面的姿势,是从个体事件里看出行业可改的地方,而不是拉一面大旗,非黑即白地盖到人头上。

说到体面,我更想提“职业边界的仪式感”。仪式感不是花活,是底线的可见化。比如亲密戏前的沟通、现场的安全词、导演的明确口令、替代镜头的预案——这些都是把“尊重”从嘴上请到场内。张曼玉当年敢在《警察故事》里自己上阵,那是对观众的诚意;她后来把一段不愉快拿出来讲,也是在给后来者提醒:别拿“入戏”当挡箭牌。周润发这些年把钱投到教育、医疗和贫困地区,是把“善意”从形象落到现实;他承认听力问题,也是在告诉同组人员:沟通要更明确些。最好的成长,就是把“我以为”变成“我们约好”。

再往深里说,这事折射了我们看名人的两副尺子。第一副,衡量才华与贡献;第二副,衡量品行与边界。过去我们常把两把尺子捆着用,最后不是过誉,就是过罚。现在该学会分开量:承认周润发在慈善上的长期投入和朴素生活方式;另也不回避一次片场的沟通失灵带来的不适,提醒行业用制度补洞。至于张曼玉,她的人生曲折——情感受挫、投资失利、如今自在玩音乐——也在不断证明:一个人可以在不同阶段做不同的选择,没人需要活成神话。

收尾之前,不妨留两个问题给你:第一,遇到“入戏过猛”与“边界未立”的冲突时,你更看重当事人的解释,还是流程的完善?第二,当你喜欢的公众人物出现小失误,慈善与口碑会不会影响你的判断?欢迎掰开揉碎聊聊。别怕不统一,世界本来就不只黑和白,关键是别把耳背听成装聋,把善意当成护身符,把界限忘在喊“停”的那一刻。

举报/反馈

网址:人设光环下的失误,周润发与张曼玉亲密戏背后到底藏了什么? https://mxgxt.com/news/view/1818045

相关内容

张曼玉和周润发的关系怎么样张曼玉的个人生活和感情经历是怎样的?张曼玉经历11段感情均失败,她到底做错了什么

打利智内涵章子怡,骚扰钟楚红张曼玉,周润发的人品到底如何?

一代影后张曼玉沦落到住贫民区,不结婚也没孩子,她到底在图什么

周润发周迅张艺谋张曼玉 明星出道前职业

港圈最“不正经”的综艺!关之琳承认做小三,张曼玉爆周润发黑料

张曼玉搬进平民区, 她到底发生了什么事情

张曼玉放话:绝不与章子怡合作,背后竟藏深意!

张曼玉被问: 谁和你亲嘴时最坏?她毫不犹豫的说周润发 并说出原因

周润发“亲密”照曝光,网友惊呼:太劲爆,发嫂怎么看?