向太借刘德华4000万不打欠条:无契约信任背后的社会心理密码

1995年,刘德华因公司破产背负4000万债务时,向太陈岚只说了句"我借给你,不用欠条"。这场跨越30年的"信用实验",在有人试图冒领功劳时被意外曝光。当普通人还在为朋友借钱不还发愁时,娱乐圈这场无契约借贷为何能完美闭环?

image

image

事件回溯:一场跨越30年的"信用实验"

image

image

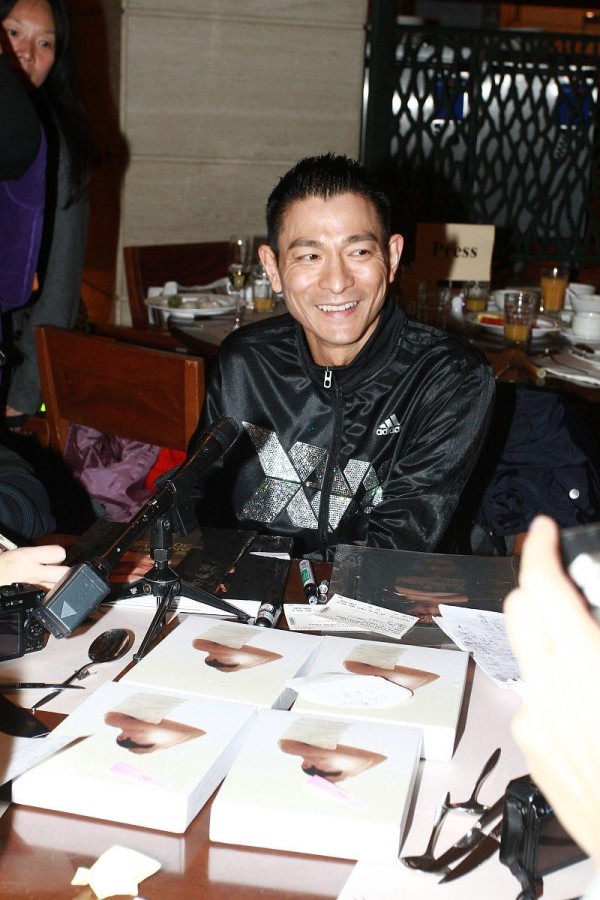

天幕电影公司破产让刘德华陷入财务危机,合伙人跑路后他独自承担4000万债务。向太在视频中回忆:"他来找我,我说不用欠条。"没有法律文书约束,刘德华却主动追着问还款方式,向太只让他"慢慢拍戏慢慢还"。这个秘密本应封存,直到有人模糊宣称自己借钱给刘德华,才迫使他在采访中愤怒澄清真相。

image

image

这场借贷引发双重思考:法律视角下无欠条的高风险,与人情社会中"信用即契约"的悖论。当向太接到朋友调侃"何时借我4000万"的电话时,刘德华坦言公开此事是故意为之——这场双向奔赴的信任,远比纸面契约更具冲击力。

image

image

第一层逻辑:无纸化信任的生存边界

向太的决策绝非冲动。ICU病房外三天三夜的地铺守候,演唱会永远预留的首排座位,30年积累的深度了解构成她的"人品风控模型"。法律专家指出,这种特殊关系中的信任需满足三个条件:债务方持续主动履约意愿(刘德华追问还款)、债权方对偿还能力的准确预判(片酬现金流)、超越功利的情感联结(互相守护的细节)。

但律师特别强调,普通人借贷仍需规范手续。明星案例的特殊性在于双向高信用:向太曾为梅艳芳挡酒、帮张柏芝还赌债的江湖信誉,与刘德华"娱乐圈劳模"的职业口碑形成双重担保。这种组合在现实中堪称稀缺品。

第二层逻辑:人力资本作为隐形抵押物

90年代的4000万相当于刘德华20部电影片酬,向太实质评估的是其"未来现金流"。这与银行抵押贷款逻辑截然不同——前者押注人的成长性,后者依赖资产现值。现代职场已出现类似范式:科技公司用期权绑定核心人才,投资人凭创始团队背景决定注资,本质都是将"才能变现能力"作为信用背书。

向太的风控艺术体现在动态观察。她清楚刘德华每年接拍电影数量、广告代言稳定性,甚至粉丝黏性带来的抗风险能力。这种基于行业认知的预判,比房产证上的数字更精准。当刘德华主动提出"用片酬分期偿还"时,验证了这种评估的合理性。

第三层逻辑:施恩争夺战中的名利博弈

第三者冒领功劳的行为,暴露了社会对"道德资本"的争夺。就像网络时代部分人做慈善必发九宫格照片,某些施助者渴望将善意兑换成社会声誉。向太的特别之处在于反向操作——"不需要纸笔"的态度消解了传统施恩图报逻辑,而刘德华的"故意公开"反而成就了更高级的互惠。

香港娱乐圈的"义气信用体系"在此显现。梅艳芳去世前将遗产信托给向太打理,张柏芝遭遇危机时向太挺身而出,这种基于行业特性的互助网络,用李连杰的话说:"在这里,有些人的一句话比法律合同还值钱。"

现代社会的信用重建启示

无契约信任需要三重基础:时间沉淀的相互认知、可持续的偿还能力、超越功利的情感联结。在数字化时代,我们既需要契约作为底线,也应保留适度的"人情弹性空间"。正如向太那句"真正的恩情不需要纸笔",或许最好的信用机制,是让每个刘德华都值得被无条件信任,也让每个向太的善意都不被辜负。

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

网址:向太借刘德华4000万不打欠条:无契约信任背后的社会心理密码 https://mxgxt.com/news/view/1810307

相关内容

向太4000万无欠条借款曝光:刘德华的金钱观与娱乐圈友情经济学4000万不打欠条:刘德华与向太的江湖义气揭开娱乐圈人情法则

25 年前,向太借给刘德华4000 万没打欠条,现在他俩感情如何?

向华强与刘德华的友谊:从赌约到无私帮助

向太与刘德华关系

向太与刘德华的友谊与赌约背后的故事

帮刘德华还清4000万,晚年却无人赡养,刘德华:别担心我养你

刘德华与向太关系有多好?向太借给他1.5亿,他接向太电影不计片

向太深情慰问,刘德华只回复两个字,背后是4500万的恩怨情仇

2天3条短视频,刘德华抖音圈粉已超4000万