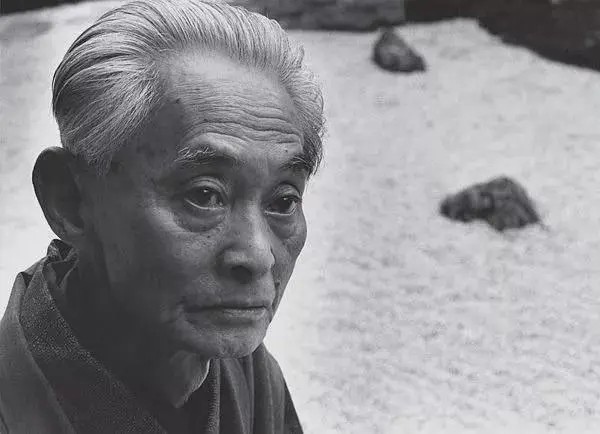

川端康成:在美和哀愁之间犹豫不决的一生

1972年4月16日(农历三月初三),日本作家川端康成自杀。

川端康成是日本文学界“泰斗级”人物,新感觉派小说家。1968年以《雪国》《古都》《千只鹤》三部代表作获得诺贝尔文学奖。

1972年4月16日,川端康成突然采取自杀方式离开人世,未留下只字遗书。他早在1962年就说过:“自杀而无遗书,是最好不过的了。无言的死,就是无限的活。”

打开网易新闻 查看精彩图片

川端康成幼年失怙,成长的历程很艰难。有些评论家认为这是川端康成作品浸透深深哀愁的原因。我觉得其实两者关系不大,这种风格主要还是源于作家在美和哀愁之间犹豫不决的一生,更准确一点,是迷失在性和失落之间造成的压迫感。川端康成和同时代很多日本作家一样,深受欧洲文学影响(川端康成受象征主义影响最深)。但是从很多方面来说,他都是一个传统的日本作家,相比谷崎润一郎,川端康成在精神上与紫式部更亲近。

打开网易新闻 查看精彩图片

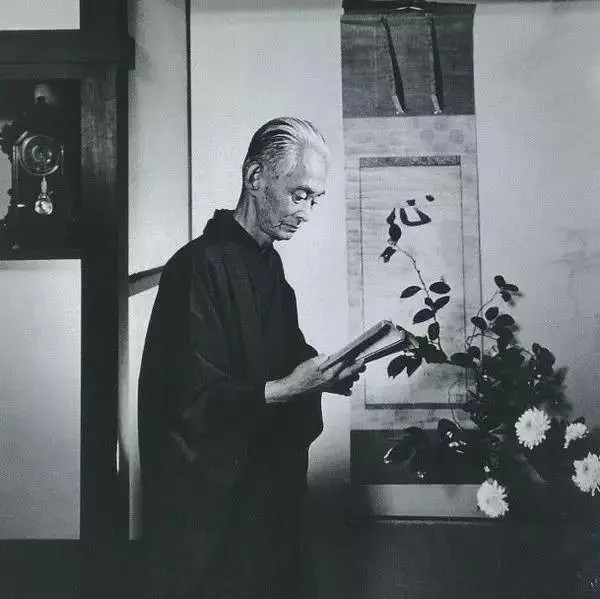

1968年,川端康成获得诺贝尔文学奖。当时最受赞美的是《雪国》,小说叙述的故事与性的困扰有关,发生在日本西北部一个白雪皑皑的偏僻山村。读者可以注意一下这本书。我自己最喜欢的是更为细腻感人的《美丽和哀愁》。小说写了一位老人和一个女艺人的重逢。老人很早之前就爱上了女艺人。但他们的重逢让女艺人的女徒弟感到失落,自觉被抛弃的她将怒火发泄到老人的家人身上,发疯似地进行报复。篇幅不长的小说包含着爱情、遗憾、迷恋、性冲动、罪恶,有时美得让人屏住呼吸,有时恐怖地让人惊魂不定,含混模糊多过明晰。有人认为川端康成受到松尾芭蕉等17世纪联歌诗人的深刻影响,证据是阅读他的小说需要充分发挥想象力,补足不完整的情节。川端康成的文字会在你的头脑里轻轻抖动,就像蛛丝在你想象力的空间里结网,但从来不会露出庐山真面目。

打开网易新闻 查看精彩图片

如果你已经被他的作品深深吸引,推荐你读读他一部名气没那么大的小说《名人》。这本书讲的是日本围棋名人战中,一位年轻棋士挑战一位曾为名人的老棋手的故事。假如同时阅读纳博科夫关于棋迷的小说《防守》,会是一种奇妙的经验。

1972年,川端康成的学生和好友三岛由纪夫当众自杀。川端康成对此非常失望,更加沉默,最后居然同样自杀而亡。不过如果看看他作品难以摆脱的灰暗色调,作家以这种方式结束生命倒也不出乎意料。

【本文节选自《 一生的读书计划》,译林出版社,有删减,如有侵权,请联系删除】