名人之死,和你有关吗?

明星大S猝然离世,该消息登上热搜榜,很快引发热议。

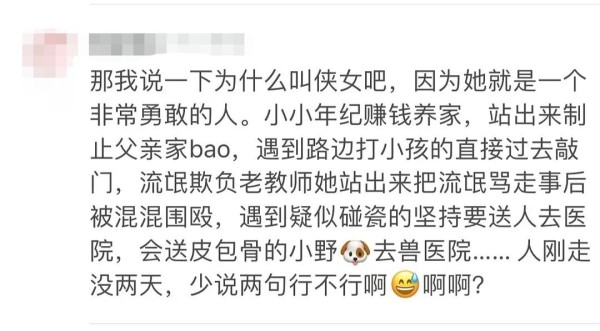

有人深夜发长文回忆她主演的偶像剧如何点亮青春,真挚地致敬悼念,愿她安息。也有人刷到新闻后困惑:“她是谁?怎么突然铺天盖地都是悼念?”甚至有人在评论区冷嘲热讽:“明星挣那么多钱还要普通人操心,真矫情。”

这似乎是名人离世后,公众反应的“一般模式”了。该名人生前的种种事迹,此时都可借此机会再引发关注,引起讨论。热议一时纷纷扰扰,然后热度渐渐散去。

名人之死像一面镜子,照见的不只是逝者生平,更是生者的众生相。

一、你的青春回忆,别人的陌生符号

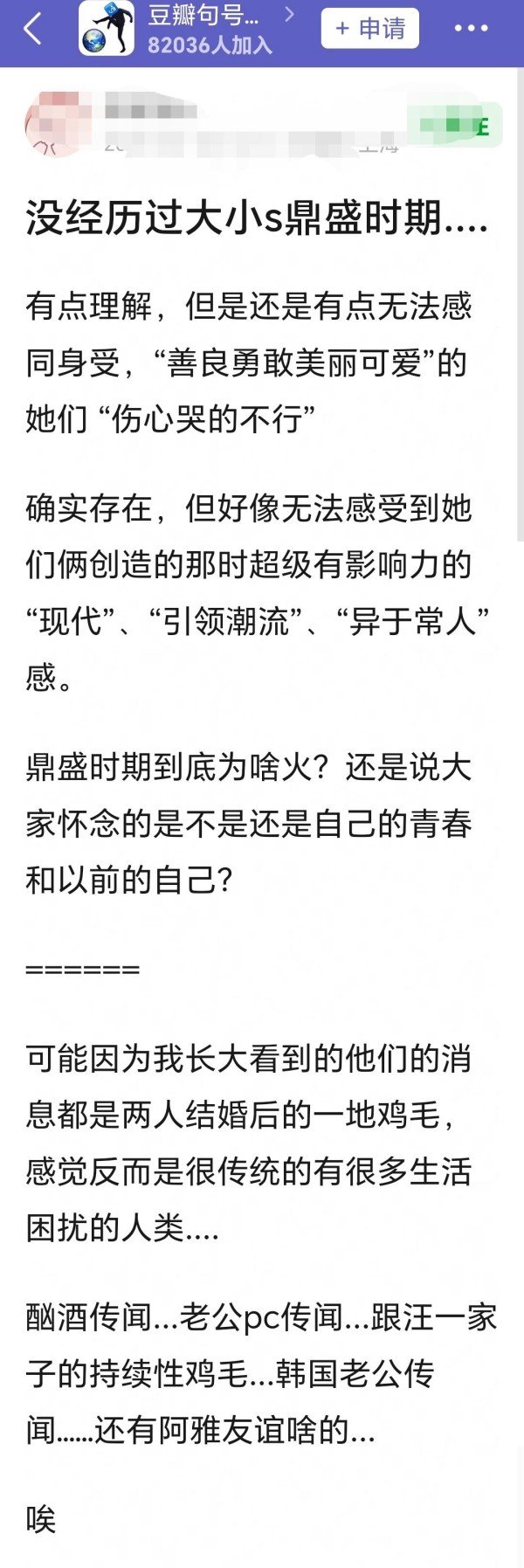

大S最红的时候,是千禧年初的“杉菜时代”。那时追剧的少男少女如今已为人父母,而Z世代刷到热搜时,或许只记得她是“汪小菲前妻”。

这不禁让我联想起每年四月一日,互联网上纪念张国荣的盛况。

当满屏的“怀念哥哥”淹没社交平台时,总有人质疑:“你们真的看过张国荣的电影吗?”或是“跟风刷屏有意思吗?”

对于现在的许多年轻人来说,初次认识张国荣可能就是源于这些网络纪念,对于他也没有什么童年回忆的温情。记得他相关的,或许也是他的同性恋情以及电影《霸王别姬》了。他已经更像是一个文化符号,被新一代人了解。

铺天盖地的怀念,对于这个名人,不了解,不熟悉,何必跟风?他们都在怀念,我何必也要像他们一样?

互联网时代,你本无意关注的东西,也难免会推送到你面前。看到了,却不理解。那么,升起逆反心理,看不惯粉丝的怀念,可能也是,人之常情了。

我们对名人的感知,本质是一场关于“时代记忆”的错位对话。当某个名字成为一代人的情感密码,对另一代人而言不过是历史书里的铅字。

那些真情实感的悼念,未必是矫情;那些无动于衷的冷漠,也未必是凉薄——只是我们活在不同的时间河流里。

二、我们悼念的究竟是谁?

明星离世的新闻,往往像一面棱镜,将公众切割成不同颜色的光束。

粉丝在碎片里看见青春倒影——那些熬夜追剧的周末、抄满歌词的笔记本、贴在课桌上的海报,都随着一个人的离去突然有了重量。

他们悼念的或许不只是某个具体的人,更是自己回不去的年少时光。而对旁观者而言,这场集体悼念更像一场突如其来的暴雨。

没带伞的人站在屋檐下,看着雨中哭泣的人群,既无法感同身受,又不好贸然离开。

当“死者为大”的古老训诫撞上“流量为王”的当代法则,沉默有时变成一种尴尬,不解往往化作冷嘲热讽。

颇具典型性的网友反应:

不满的人:

三、娱乐至死时代的生死课

在这个热搜五分钟刷新一次的时代,名人之死早已超越单纯的生死命题。

它可能成为流量争夺的战场:经纪公司需要维护艺人形象,平台需要制造话题,自媒体需要追热点。

而当公众的感动或嘲讽都沦为数据洪流中的浪花,我们或许该停下来思考:当我们在讨论一个逝者时,有多少是出于真实的情感记忆?又有多少是被舆论浪潮裹挟的惯性表达?那些对“矫情悼念”的嘲讽里,是否也暗藏着对娱乐工业的反叛?而铺天盖地的蜡烛图标下,是否有人真正在意生命消逝本身的分量?

四、给所有无感者与悼念者的备忘录

1. “无感” 又何妨 没看过大S的电视剧,自然难为二十年前的杉菜流泪;不认识张国荣的00后,也不必强迫自己读懂《阿飞正传》。情感无法表演,诚实比虚伪的共情更珍贵。

2. 警惕“审判式围观” 当你说“悼念明星不如关心科学家”时,可能正在用另一种道德绑架替代原有的情感表达。真正的尊重,是允许有人为偶像痛哭,也有人为院士点烛。

3. 在速朽的时代保存记忆的温度 那些被质疑“矫情”“咯噔”的悼念长文,或许正在对抗互联网的遗忘机制。当所有热点终将沉入数据深海,总需要有人打捞那些不该消失的名字。

名人之死像一面镜子,照见我们如何对待记忆、情感与死亡。下一次热搜出现时,或许我们可以少一点“必须感动”的压迫,少一些“又來蹭热度”的讥讽。毕竟在生死面前,所有的喧嚣终将退潮,留下的只有生命本身的庄重——无论它曾闪耀如星辰,还是平凡如尘埃。

举报/反馈

网址:名人之死,和你有关吗? https://mxgxt.com/news/view/1704602

相关内容

名人之死,和你有关吗?姓名和人的人生命运有关系吗

刘丹为什么去世 车祸死亡和苏有朋有关系吗

这样死去的人与我有关系吗?

娱乐圈除了郑爽和娜扎这一对死对头,你还知道有哪些明星吗?

蔡康永聊生死:如果明天就死了 你还会对别人好吗?

电视剧有关一个女主持人之死

半藏森林前男友的死和她有关吗 半藏森林前男友是谁怎么死的

娱乐圈除了郑爽和娜扎这一对死对头,你还知道有哪些明星吗

漫威宇宙中死亡和死亡女神是一个人吗?她(她们)和灭霸有关系吗?